Deux jeunes hommes sautent d'un train en marche, leur tenue et les ordres aboyés en allemand entre les coups de feu laissant penser qu'il s'agissait d'un convoi de déportés. Ils courent à perdre haleine dans la forêt, ne s'arrêtent qu'exténués pour boire l'eau des ruisseaux et se reposer sous les branchages. Dans une ferme, ils trouvent enfin à manger puis repartent. Mais ils sont bientôt repris par le groupe de vieux villageois miliciens qui avait organisé la chasse à l'homme. Au moment d'être transférés, ils sont abattus... ou ils s'évadent à nouveau, lancés dans une autre course sans fin.

Les diamants de la nuit racontent une survie, une résistance, une lutte individuelle. Jan Nemec traite de l'horreur historique à travers le prisme d'une douleur particulière et fait donc un film tout en ressenti. Quasiment muet du début à la fin, il n'est fait que de sensations, celles que la fuite éperdue provoque : le froid, la faim, la peur... Si en 1964 la poursuite ainsi mise en scène a pu réactiver chez les spectateurs le souvenir des Chasses du comte Zaroff, aujourd'hui la minceur de l'argument et l'intégration profonde des fuyards dans une nature hostile balayée par de longs et sinueux plans séquences semblent plutôt annoncer quelques Essential killing et autres Gerry.

C'est qu'à un premier pari audacieux, se superpose un second. Ce réalisme poussé est en effet constamment bousculé par une mise en scène formaliste qui fait apparaître au milieu des plans de fuite des hallucinations, des souvenirs, des projections mentales. Le récit est donc soumis à de brusques dérapages, des arrêts et des suspensions. Les sauts dans le temps et l'imaginaire se multiplient, la bande son est supprimée, déplacée ou étouffée. Semblant œuvrer dans le réalisme (socialiste ?), Nemec avance en fait plus sûrement sur le terrain de Buñuel et de Resnais. Du premier, il retrouve le sens de l'absurde et les images saisissantes de fourmis dans le creux des mains, du second, les sauts de chaîne narrative et les reprises de plans identiques, à intervalles réguliers et à quelques détails près.

Le risque encouru est celui de l'esthétisme plaqué sur un sujet grave. La gratuité est à mon sens évitée tout simplement parce que les déconnexions intempestives de la réalité, visuelles ou sonores, se donnent comme une représentation psychique particulière. Ce sont des pensées naissant dans le cerveau de l'un des deux hommes que nous visualisons, cela de manière directe, au moment où elles arrivent (le moment le plus fort, sur ce plan-là, est la rencontre avec la fermière : le jeune se voit, tout comme nous, la tuer à trois reprises, avant de la laisser finalement lui donner quelques morceaux de pain sans la toucher). Ce sont des pensées qui, littéralement, l'assaillent. A force de suivre avec sa caméra (pré-)van-santienne les deux fuyards, de les accompagner aux plus près de leur souffle, Nemec parvient à entrer dans le crâne de l'un d'eux et à accorder son regard aux divagations de son esprit traqué.

S'appuyant sur une série d'oppositions franches (l'onirisme et le réalisme, le naturel et l'artifice, le rire et le râle, la chair et l'esprit...), n'ayant pas peur de la répétition ni de la longueur des plans, le film, assurément, a de quoi désarçonner mais sa brièveté (une heure à peine) fait sa force, comme sa conclusion, qui dessine en même temps deux figures contradictoires, une ligne brisée et une boucle. Joyau d'un cinéma tchécoslovaque qui, décidément, dans ces années-là, en offrit beaucoup, Les diamants de la nuit est le premier long métrage d'un cinéaste alors âgé de vingt-sept ans seulement et malheureusement oublié aujourd'hui (malgré la distribution française en 1968 de ses deux titres suivants, Les martyrs de l'amour et La fête et les invités*).

* : Les DVD des Diamants de la nuit et de La fête et les invités sont édités par Malavida.

****

LES DIAMANTS DE LA NUIT (Démanty noci)

LES DIAMANTS DE LA NUIT (Démanty noci)

de Jan Nemec

(Tchécoslovaquie / 63 min / 1964)

VALÉRIE AU PAYS DES MERVEILLES (Valerie a tyden divu)

VALÉRIE AU PAYS DES MERVEILLES (Valerie a tyden divu) Comme la plupart des titres composant le catalogue de Malavida, éditeur s'étant donné pour noble tâche de sortir les films des nouveaux cinémas nord et est-européens des années 60 de l'ombre dans laquelle ils se sont progressivement vus rejetés, Le soleil dans le filet (Slnko v sieti) est alléchant. A l'origine de la seconde naissance d'un cinéma slovaque quasi-inexistant jusque-là, le film de Stefan Uher est également auréolé d'une réputation de précurseur de la nouvelle vague ayant porté ses voisins de la région tchèque, Milos Forman en tête.

Comme la plupart des titres composant le catalogue de Malavida, éditeur s'étant donné pour noble tâche de sortir les films des nouveaux cinémas nord et est-européens des années 60 de l'ombre dans laquelle ils se sont progressivement vus rejetés, Le soleil dans le filet (Slnko v sieti) est alléchant. A l'origine de la seconde naissance d'un cinéma slovaque quasi-inexistant jusque-là, le film de Stefan Uher est également auréolé d'une réputation de précurseur de la nouvelle vague ayant porté ses voisins de la région tchèque, Milos Forman en tête.

Savoureux coup de pied lancé à la morale et aux usages cinématographiques, Les petites marguerites avaient imposé en 1966 Vera Chytilova et son cinéma provocateur et ludique. Trois ans plus tard, avec Les fruits du paradis (Ovoce stromu rajskych jime), coproduction montée difficilement entre Belgique et Tchécoslovaquie, on observe que, si les outils sont les mêmes, l'ambition est décuplée, et que les chemins de la fable mènent cette fois-ci vers l'ésotérisme. Passé un prologue évoquant, à grands renforts de surimpressions, le paradis perdu par Adam et Eve, l'expérimentation recouvre un récit très vaguement situé et centré sur un triangle amoureux. Toutes les règles, qu'elles soient esthétiques ou narratives, sont transgressées par une Vera Chytilova cherchant à exacerber les singularités de sa vision artistique.

Savoureux coup de pied lancé à la morale et aux usages cinématographiques, Les petites marguerites avaient imposé en 1966 Vera Chytilova et son cinéma provocateur et ludique. Trois ans plus tard, avec Les fruits du paradis (Ovoce stromu rajskych jime), coproduction montée difficilement entre Belgique et Tchécoslovaquie, on observe que, si les outils sont les mêmes, l'ambition est décuplée, et que les chemins de la fable mènent cette fois-ci vers l'ésotérisme. Passé un prologue évoquant, à grands renforts de surimpressions, le paradis perdu par Adam et Eve, l'expérimentation recouvre un récit très vaguement situé et centré sur un triangle amoureux. Toutes les règles, qu'elles soient esthétiques ou narratives, sont transgressées par une Vera Chytilova cherchant à exacerber les singularités de sa vision artistique. Par vengeance, un homme décide de séduire une femme qu'il sait être mariée à celui qui, quinze ans auparavant, fut à l'origine de son éviction politique et de sa rupture amoureuse. La concomitance de ces deux aspects est importante car Jaromil Jires, pour cette adaptation du roman de Milan Kundera (qui venait à peine d'être publié au moment où le cinéaste s'y attelle, en plein printemps de Prague), se tient constamment en équilibre entre le point de vue général sur la société et l'intime.

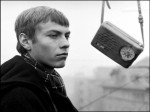

Par vengeance, un homme décide de séduire une femme qu'il sait être mariée à celui qui, quinze ans auparavant, fut à l'origine de son éviction politique et de sa rupture amoureuse. La concomitance de ces deux aspects est importante car Jaromil Jires, pour cette adaptation du roman de Milan Kundera (qui venait à peine d'être publié au moment où le cinéaste s'y attelle, en plein printemps de Prague), se tient constamment en équilibre entre le point de vue général sur la société et l'intime. La courbe de la carrière d'Ivan Passer a commencé par épouser exactement celle de son collègue et ami Milos Forman : participation à l'écriture de trois films de ce dernier (Concours, Les amours d'une blonde et Au feu les pompiers!), passage à la réalisation en s'appuyant sur une méthode de tournage proche (acteurs non-professionnels, travail basé sur l'improvisation), premier rôle féminin confié à Madame Forman (Vera Kresadlova), excellent accueil critique international avant l'exil et la poursuite des activités aux États-Unis. À partir de là, les chemins divergent brusquement car lorsque Forman s'impose dans les années 70 grâce à des films grinçants et spectaculaires, Passer doit batailler ferme pour glisser sa sensibilité dans des oeuvres plus normalisées. De l'ensemble de sa filmographie, seuls Né pour vaincre (Born to win, 1971) et

La courbe de la carrière d'Ivan Passer a commencé par épouser exactement celle de son collègue et ami Milos Forman : participation à l'écriture de trois films de ce dernier (Concours, Les amours d'une blonde et Au feu les pompiers!), passage à la réalisation en s'appuyant sur une méthode de tournage proche (acteurs non-professionnels, travail basé sur l'improvisation), premier rôle féminin confié à Madame Forman (Vera Kresadlova), excellent accueil critique international avant l'exil et la poursuite des activités aux États-Unis. À partir de là, les chemins divergent brusquement car lorsque Forman s'impose dans les années 70 grâce à des films grinçants et spectaculaires, Passer doit batailler ferme pour glisser sa sensibilité dans des oeuvres plus normalisées. De l'ensemble de sa filmographie, seuls Né pour vaincre (Born to win, 1971) et