(Erich von Stroheim / Etats-Unis / 1924)

■■■■

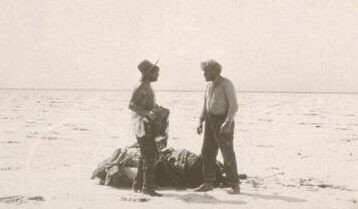

Le dernier opus des frères Coen remet en mémoire toute une mythologie des grands espaces arides de l'Amérique et, entre mille évocations, donne l'envie d'un bref retour vers Les rapaces (Greed), l'un des très grands muets, signé par Stroheim. Dans le dénouement de ce dernier film, la nature désertique y observe, imperturbable, deux hommes perdus s'affronter jusqu'à la mort. Dans un dernier souffle, l'un trouve de justesse la force d'enserrer une menotte autour du poignet de l'autre, le condamnant lui aussi, à côté d'un cheval mort et de sacs pleins de dollars. Par son pessimisme et ses prolongements vers l'absurde, cette fin préfigure certaines oeuvres de Huston ou de post-modernes plus proches de nous.

Stroheim orchestre dans Les rapaces un mélodrame à trois personnages : McTeague, l'homme frustre devenu dentiste, Trinia, une nouvelle cliente, présentée par Marcus, ami du premier et un peu plus que simple cousin de la seconde. L'union de McTeague et Trinia, la jalousie, l'amour démesuré pour l'argent sont parmi les éléments déclencheurs de drames en série. L'oeuvre ne se limite donc pas, loin de là, à sa célèbre séquence finale. C'est bien tout le film qui est d'une ampleur et d'un pessimisme impressionnant. Avant de s'aérer comme on l'a vu plus haut, la mise en scène offre une succession de "morceaux de bravoures en chambre". Deux séquences mémorables jouent par exemple sur la profondeur de champ de façon incroyable. La première concerne l'aveu de McTeague à Marcus à propos de son amour pour Trinia, à une table d'un café, alors que derrière la vitre des passants se promènent sur le bord de mer, composition amenant un saisissant contraste entre le calme de l'arrière-plan et la tension progressive émanant de l'échange entre les deux hommes. La seconde nous permet d'admirer lors de la cérémonie de mariage dans l'appartement de McTeague, le passage en contrebas de la fenêtre, d'un cortège d'enterrement.

Cela amène à parler du symbolisme de Stroheim. Celui-ci passe beaucoup par l'emploi des animaux, chats et oiseaux en particulier. Mais le motif de l'oiseau en cage ne se limite pas au symbole, il entre dans la narration en temps qu'enjeu dramatique. Dans l'introduction, McTeague, devant la mine où il travaille, recueille un oiseau blessé, qui est aussitôt balancé dans le fossé par un autre ouvrier. La réaction aussi violente qu'imprévisible de McTeague pose le personnage : limité et réagissant sans mesure. Plus tard, dans un bar, il explosera non parce que Marcus lui a lancé un couteau à quelques centimètres de sa tête mais parce que celui-ci lui a cassé sa pipe. Pour en revenir au symbolisme des oiseaux, notons aussi la géniale scène d'échange des cadeaux pendant le mariage. Quand Marcus offre une montre, McTeague donne à sa femme un couple d'inséparables en cage.

L'autre registre dans lequel évolue Stroheim est celui du naturalisme. Il se délecte de montrer quantité de détails d'habitude dissimulés (doigts dans le nez, envies d'uriner, mains mutilées). Une belle part de provocation entre en jeu dans ce cinéma-là (on se rappelle du plan de Folies de femmes où Stroheim lui-même tire avec son pistolet vers la caméra, donc le spectateur), y côtoyant une vision terrible de la nature humaine. Dans Les rapaces, ce ne sont plus des aristocrates pervertis que le cinéaste filme, mais des misérables marqués par la vie, incapables de sortir de l'engrenage et plongeant dans la bêtise et la folie. De ce point de vue, rarement aura-t-on fait ressentir aussi fortement la peur panique du sexe à travers ce personnage de Trinia. N'ayant pu rester pure, elle reporte son obsession de la virginité sur ses pièces d'or, qu'elle lustre à longueur de journées, les déclarant intouchables par d'autres mains que les siennes. Zasu Pitts incarne de manière hallucinante cette femme. Gibson Gowland est lui aussi un extraordinaire McTeague. Les deux nous donnent d'ailleurs la scène de ménage la plus forte du cinéma muet, où l'on "entend" littéralement l'homme crier vers sa femme.

Moderne, fortement évocatrice, unique par son aspect provocateur (il faudra ensuite attendre l'arrivée de Bunuel pour ressentir le souffre de cette façon), toute l'oeuvre de Stroheim, cinéaste des années 20, devrait plaire jusqu'à notre-ami-le-jeune, souvent réticent devant ces films sans couleur avec des gens qui ouvrent grand la bouche mais qu'on entend pas parler.

Un village de montagne. La maison du maire. Tous les villageois sont venus. Car le malheur est dans la maison. Pierre le père. Jean son fils. Habillés de noir. Pierrette la petite soeur de Jean. La mère : un cercueil est descendu de l'étage. Voici l'introduction saisissante d'un beau film muet de Jacques Feyder.

Un village de montagne. La maison du maire. Tous les villageois sont venus. Car le malheur est dans la maison. Pierre le père. Jean son fils. Habillés de noir. Pierrette la petite soeur de Jean. La mère : un cercueil est descendu de l'étage. Voici l'introduction saisissante d'un beau film muet de Jacques Feyder.