(Agnès Varda / France / 1977)

■■■□

Le style des documentaires d'Agnès Varda est très particulier et reconnaissable, donnant presqu'à chaque fois un résultat ludique et émouvant. Celui de ses films de fiction est beaucoup plus difficile à cerner, même si des éléments thématiques reviennent régulièrement (les portraits de femmes, la mort). Au hasard de visions désordonnées, je m'étais agacé à une mélo stylisé (Le bonheur), intéressé sans enthousiasme à un constat social (Sans toit ni loi) ou laissé séduire entièrement par un portrait intime (Jacquot de Nantes). L'une chante l'autre pas, diffusé sur Arte cette semaine, est encore différent esthétiquement, mais il se rapproche par moments du rythme et de l'ambiance de ce petit miracle qu'avait été Cléo de 5 à 7(deuxième film de Varda, réalisé à l'époque bénie des 400 coups et d'A bout de souffle, et peut-être celui des trois que j'emmènerai sur une île déserte, si il y a un lecteur DVD).

Le style des documentaires d'Agnès Varda est très particulier et reconnaissable, donnant presqu'à chaque fois un résultat ludique et émouvant. Celui de ses films de fiction est beaucoup plus difficile à cerner, même si des éléments thématiques reviennent régulièrement (les portraits de femmes, la mort). Au hasard de visions désordonnées, je m'étais agacé à une mélo stylisé (Le bonheur), intéressé sans enthousiasme à un constat social (Sans toit ni loi) ou laissé séduire entièrement par un portrait intime (Jacquot de Nantes). L'une chante l'autre pas, diffusé sur Arte cette semaine, est encore différent esthétiquement, mais il se rapproche par moments du rythme et de l'ambiance de ce petit miracle qu'avait été Cléo de 5 à 7(deuxième film de Varda, réalisé à l'époque bénie des 400 coups et d'A bout de souffle, et peut-être celui des trois que j'emmènerai sur une île déserte, si il y a un lecteur DVD).

Varda raconte ici les destins croisés de deux femmes, associées aux luttes du féminisme des années 60-70. Les deux protagonistes sont très différentes de caractère, de milieu social et de culture; leur amitié ne sera pourtant jamais entamée. Thérèse Liotard (Suzanne) et Valérie Mairesse (Pomme) sont touchantes, comme souvent les actrices chez Varda. La première partie traite de leur rencontre en 1962, de l'aide financière apportée par l'une à l'autre afin qu'elle avorte clandestinement et du drame commun qui les liera à jamais. Une certaine gravité enveloppe ce segment du film, habituelle pour la cinéaste, mais très prégnante. Peu à peu, la chronique linéaire laisse place à un montage plus musical, à la faveur de l'éloignement mutuel des deux héroïnes qui ne communiquent plus que par lettres. Trois voix-off se superposent alors (celles de Liotard, de Mairesse, et celle de Varda). Des images de natures mortes, de trajets en trains prennent la chronologie à rebours. Le meilleur du film se tient là, dans le récit de la reconstruction de Suzanne, parallèle à l'affirmation de Pomme dans le domaine musical.

Les retrouvailles, dix ans après ralentissent les correspondances. Moins portée par les voix-off, la dernière partie est plus une collection de vignettes, entrecoupée de scènes musicales. Ces spectacles féministes et hippys (paroles amusantes signées par la cinéaste) font sourire aujourd'hui. Ce qui les sauve, c'est le contrechamp : le public des villages traversés. Varda filme ces paysans et villageois avec son oeil de documentariste unique. Le contraste entre les spectateurs et les musiciens n'est pas là pour faire rire, il montre que chacun doit être regardé avec la même attention, chanteuse pop ou vieux campagnard.

L'épilogue fait le point sur les deux itinéraires, sur l'avenir des enfants. Le tableau est idyllique, donné comme résultat de luttes individuelles et surtout collectives au sein du mouvement féministe (dont des exemples auront émaillés le récit, du droit à l'avortement au planning familial). Difficile de penser que tout soit aussi facile que cela, mais l'aspect utopique est revendiqué clairement.

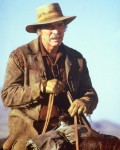

Aldrich n'a jamais été un adepte du politiquement correct. La vague de film pro-indiens de la fin des années 60, qui culmina avec Little Big Mand'Arthur Penn, l'a sans doute poussé à réaliser ce western si ambigu. Échappé de sa réserve, l'Apache Ulzana, accompagné de quelques hommes, se lance dans un périple sanglant, s'attaquant aux fermiers de façon particulièrement cruelle. La traque est lancée par un groupe de cavaliers de l'armée, mené par un jeune officier inexpérimenté et deux éclaireurs, un Apache engagé du côté des Blancs et son "beau-frère", le vieillissant McIntosh. C'est au travers de ce trio que sont développées les différentes positions morales face à la violence indienne. Le rendu de cette violence est très appuyé, la cruauté n'étant le fait que des Apaches. Heureusement, les propos de McIntosh relativisent parfois cette vision partiale. Le jeune idéaliste chrétien, quant à lui, se transforme peu à peu en chasseur haineux, s'opposant au fatalisme et à la lucidité de McIntosh. L'ambiguïté politique du film n'est pas levée avec son dénouement (le fait que le conflit vietnamien soit contemporain a aussi son importance). Le cinéma de Robert Aldrich est tout sauf confortable. Enfin, bien sûr, le personnage de McIntosh est interprété par Burt Lancaster, héros 25 ans auparavant de Bronco Apache, autre western (meilleur à mon sens) du même Aldrich.

Aldrich n'a jamais été un adepte du politiquement correct. La vague de film pro-indiens de la fin des années 60, qui culmina avec Little Big Mand'Arthur Penn, l'a sans doute poussé à réaliser ce western si ambigu. Échappé de sa réserve, l'Apache Ulzana, accompagné de quelques hommes, se lance dans un périple sanglant, s'attaquant aux fermiers de façon particulièrement cruelle. La traque est lancée par un groupe de cavaliers de l'armée, mené par un jeune officier inexpérimenté et deux éclaireurs, un Apache engagé du côté des Blancs et son "beau-frère", le vieillissant McIntosh. C'est au travers de ce trio que sont développées les différentes positions morales face à la violence indienne. Le rendu de cette violence est très appuyé, la cruauté n'étant le fait que des Apaches. Heureusement, les propos de McIntosh relativisent parfois cette vision partiale. Le jeune idéaliste chrétien, quant à lui, se transforme peu à peu en chasseur haineux, s'opposant au fatalisme et à la lucidité de McIntosh. L'ambiguïté politique du film n'est pas levée avec son dénouement (le fait que le conflit vietnamien soit contemporain a aussi son importance). Le cinéma de Robert Aldrich est tout sauf confortable. Enfin, bien sûr, le personnage de McIntosh est interprété par Burt Lancaster, héros 25 ans auparavant de Bronco Apache, autre western (meilleur à mon sens) du même Aldrich. Hasard d'une première note liée à la nouvelle vision du film de Tavernier sur Arte. Que la fête commence donc, mais qu'elle se finisse mieux.

Hasard d'une première note liée à la nouvelle vision du film de Tavernier sur Arte. Que la fête commence donc, mais qu'elle se finisse mieux.