****/****

Voir Polisse et prendre connaissance, au-delà de son succès public, des réactions de la presse, majoritairement très enthousiaste (*), amène à penser, même si l'on ne se sent guère proche des Cassandre annonçant régulièrement sa mort, que le cinéma a perdu la bataille, qu'il a été absorbé, qu'il n'y a plus que l'étiquette qui le distingue de la télévision. A quoi sert le "grand film" de Maïwenn ? Quelle est sa finalité ? Quel point de vue le soutient ? Sa seule utilité, à mon sens, est de permettre la tenue de débats sociologiques à l'issue des projections (celui auquel j'ai assisté était intéressant, bien plus que le film lui-même). Partout où ils sont organisés, probablement, les intervenants ont le même jugement, positif, sur l'authenticité de ce qui est montré à l'écran (une fois exprimées quelques légères réserves concernant la condensation du récit, l'aspect spectaculaire de certains dialogues ou l'adaptation parfois défaillante des propos adressés aux plus jeunes). Mais à quoi bon être authentique si l'on n'a que cela à proposer ? Il suffit, pour s'informer sur le sujet, pour être édifié, de regarder n'importe quel document télévisé sur l'enfance en souffrance. Polisse n'est pas un film, c'est la reconstitution d'un reportage de France 2.

Une fois ceci établi, se pose alors aussitôt le problème de la représentation et du défilé d'acteurs connus singeant des douleurs d'anonymes. Cette bourgeoise qui pleure sous le feu des questions de l'enquêtrice, ce n'est que Sandrine Kiberlain qui joue la détresse. Cette femme flic qui se fige devant un fœtus posé sur une table d'hopital, ce n'est que Marina Foïs qui fait sa grande scène choc. Cet écart est donc, déjà, trop grand, entre le réel et les figures supposées le débusquer. Il devient parfois abyssal lorsque Maïwenn s'enquiert de désamorcer ce qui serait trop douloureux ou dévalorisant pour l'image de cette police des mineurs. Le regroupement des enfants roms séparés de leurs parents se termine en comédie musicale rieuse, la crise de larmes d'un gamin laissé par sa mère est l'occasion de faire accéder Joey Starr au rang de "grand acteur", la grosse baffe que donne le même Joey soulage tout le monde car elle atteint un notable dégueulasse... Rendre compte d'une réalité complexe, ce n'est pas faire défiler les victimes comme autant de cas, ni coller l'une à l'autre une séquence sur un intégriste et une séquence sur une formidable famille cosmopolite, ni dérouler à la cantine une discussion entre pro- et anti-Sarkozy. Tout cela ne sert qu'à contenter tout le monde (sauf les pédophiles).

Pour ce qui est de l'énergie (tant vantée depuis la présentation du film à Cannes), Maïwenn pense qu'elle naît de l'entassement dans le cadre et de la caméra portée. Certes, ça bouge mais aucune dynamique cinématographique n'est créée. Si Maïwenn a pour modèle Pialat ou, plus près de nous, Cantet ou Kechiche, qu'en est-il des notions de temps, de flux et d'épuisement du plan ?

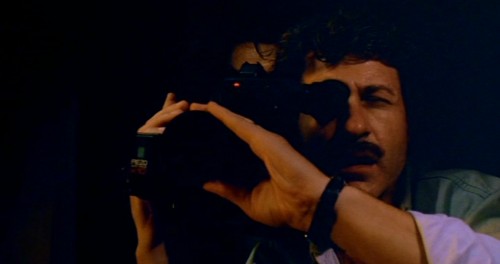

Surtout, sur quoi et comment porte son regard ? L'actrice-réalisatrice s'est réservée le rôle d'une photographe intégrée provisoirement à la brigade (inutile de penser à Depardon, la piste ne mène nulle part). Or, son personnage ne sort pas un mot, ou presque, de tout le film. Cette fille n'est là que, d'une part, pour jouer la love story avec Joey et, d'autre part, pour servir de relai au spectateur découvrant ce monde particulier. Et encore le fait-elle mollement, sans conviction. Ses photos ? Nous n'en verrons aucune. L'absence cruelle de point de vue se ressent également à un autre niveau. La caméra colle tout d'abord aux basques des policiers, puis ce pacte est brisé lorsque sont mis en scène des moments qui sont extérieurs à la vie de l'équipe, des représentations d'abus s'intercalant alors jusqu'au dénouement, ahurissant point d'orgue en montage alterné d'une entreprise perdue d'avance puisque son initiatrice n'avait finalement rien d'autre à dire que "détruire l'enfance, c'est mal" et "le métier de policier est difficile".

Polisse est un reportage mal dramatisé soumis au nivellement formel et moral télévisuel. L.627 est un film de cinéma. Il y a près de vingt ans de cela, il suscita lui aussi nombre de débats et son authenticité fut également saluée par les policiers. Mais Bertrand Tavernier, lui, ne s'arrêtait pas là. Sur la représentation de la police (et des délinquants) à l'écran, sur la frontière poreuse entre documentaire et fiction, sur la valeur d'une image, le cinéaste exprime des choses que Maïwenn est à cent lieues de laisser percevoir tant son abdication sur la forme est totale.

Ici aussi le spectateur trouve un relai avec le personnage joué par un excellent Didier Bezace. Mais le respect de ce point de vue est strict et devient clairement celui de Tavernier. L'introduction à un groupe n'a rien d'artificiel : notre homme n'est pas un "bleu", c'est un nom connu dans la police, la première demi-heure étant d'ailleurs consacrée, de façon assez audacieuse sur le plan narratif, à illustrer ses déboires, ses renvois d'une brigade à l'autre, avant qu'il ne se pose à l'endroit attendu. Et cet endroit, il est vu à travers son regard seulement (ajoutons que l'homme est passionné de vidéo et que nous le voyons, à un moment, en mission, s'arrêter de filmer une scène de rue parce que son acte tourne au voyeurisme). Tavernier n'éclaire qu'une intimité, celle de son personnage principal, sans pour autant tout en dire, tout expliquer. Des zones d'ombre subsistent partout, des histoires ne sont pas bouclées.

La progression dramaturgique est remarquable, ménageant des pauses musicales et s'appuyant sur un découpage judicieux. Le professionnel et l'intime alternent à l'écran et l'un influe sur l'autre souterrainement et non pas lourdement pour fournir des explications faciles à des situations inconfortables (pas d'équivalent chez Tavernier au "fœtus de Marina"). De belle manière ces deux flux se rejoindront dans la dernière scène, ponctuant la montée d'une sensation de pessimisme et de lassitude.

Les dérives, pour Tavernier, ne tiennent pas seulement au manque de moyens, à la compétition entre les polices et à la pesanteur hiérarchique. Les hommes ne sont pas dédouanés. Chez lui, la complexité et l'ambivalence doivent être dans le plan lui-même et non pas advenir par l'assemblage scolaire de deux séquences opposées. Par exemple, les bons mots, qui encombrent un peu, il est vrai, le début du film (l'argot parlé par les policiers sonne plus ou moins bien selon les acteurs), le cinéaste s'abstient de toujours les mettre en avant, de toujours finir ses plans avec eux. De plus, il laisse ceux qui, assurément, sont navrants. Plus significativement encore, on peut différencier la façon dont Maïwenn court immédiatement vers les moments les plus forts, les plus édifiants, de celle dont Tavernier garde les séquences qui ne font rien avancer dramatiquement et qui n'ont aucune valeur d'exemple. Les scènes d'action (et il y en a plusieurs dans L.627) sont filmés à la bonne distance et ne sont pas "dramatisées" : ce n'est jamais un seul personnage qui en porte la charge, aucun n'est mis ainsi en valeur par un coup de scénario.

Enfin, disons que filmer la brigade de protection des mineurs est peut-être plus douloureux sur le plan personnel mais bien moins périlleux sur ceux de la morale, du social et du politique, que s'attacher à décrire le travail des stups. Dans Polisse, un sale pédophile friqué se prend une torgnole. Dans L.627, des dealers, noirs et arabes, ne cessent d'encaisser des coups. Maïwenn termine son film avec un beau slogan en image : "Un flic s'éteint. Un enfant renaît." Tavernier, lui, le fait en laissant la route et la ville s'éloigner sous les yeux de son personnage noyé dans la pénombre à l'arrière de son Trafic.

(*) : On appréciera d'autant plus la détonnante sortie de Pierre Murat dans le Télérama de cette semaine, à l'occasion de la sortie de la comédie Intouchables : "Décidément, 2011 risque d'être une sale année pour les fans du cinéma français qui croient encore à la mise en scène. Il y en avait peu dans La guerre est déclarée. Presque pas dans Polisse. Et plus du tout ici. D'accord, on a parfaitement le droit de prôner, désormais, un cinéma où le cinéma n'a plus de raison d'être. Mais alors, il faut se l'avouer et le dire."

POLISSE

POLISSE

de Maïwenn Le Besco

(France / 127 min / 2011)

L.627

de Bertrand Tavernier

(France / 145 min / 1992)

Le dernier Tavernier m'a ennuyé d'un bout à l'autre. Quand ce manque d'intérêt vous pèse dès le début de la projection et quand vous pressentez que cela ne va guère s'arranger sur la durée, vous commencez, en laissant votre regard vagabonder sans but sur la surface de l'écran, à ne voir que des défauts. Ainsi, indifférent à ce que le cinéaste tentait de me raconter, je me suis mis à regarder ces figurants bien placés au bord du cadre et qui s'activaient très consciencieusement en mimant les gestes des hommes et des femmes du XVIe siècle dans l'espoir de donner vie au tableau ; j'ai pu comprendre pourquoi les maîtres d'armes et les cascadeurs aimaient tant travailler avec Tavernier, lui qui orchestre toujours ses batailles à l'ancienne, filmant dans la longueur des corps-à-corps qui sentent l'entraînement intensif au gymnase du coin ; j'ai eu tout le loisir de suivre ces mouvements de caméra balayant des décors si authentiques mais me paraissant, à chaque occasion, s'étirer dans le mauvais tempo, à la mauvaise vitesse, à la mauvaise distance ; j'ai pu remarquer que cette lumière naturelle éclairait très mal les visages, parfois rejetés sans raison dans l'ombre ou le contre-jour ; j'ai pu oublier, aussitôt entendus, ces dialogues ronflants, arrivant d'on ne sait où lorsqu'ils se veulent déterminants (quand Wilson dit "Je vous aime", rien dans ce qui précède ne nous fait sentir la naissance de cet amour) et tombant à plat lorsqu'ils souhaitent faire sourire ; j'ai pu avoir la confirmation que non, décidément, je n'étais pas du tout sensible au charme de Mélanie Thierry, en charge pourtant d'un personnage désiré par tous les autres ; j'ai eu le temps de déplorer une interprétation d'ensemble particulièrement médiocre, de Wilson à Vuillermoz, de Leprince-Ringuet à Ulliel, le moins connu de tous, Raphaël Personnaz, étant le seul à s'en sortir ; j'ai pensé avec nostalgie à Breillat, à Rivette mais aussi à Rappeneau et à d'autres Tavernier ; j'ai pu réfléchir tranquillement à ce que j'allais bien pouvoir écrire sur mon blog à propos de ce ratage.

Le dernier Tavernier m'a ennuyé d'un bout à l'autre. Quand ce manque d'intérêt vous pèse dès le début de la projection et quand vous pressentez que cela ne va guère s'arranger sur la durée, vous commencez, en laissant votre regard vagabonder sans but sur la surface de l'écran, à ne voir que des défauts. Ainsi, indifférent à ce que le cinéaste tentait de me raconter, je me suis mis à regarder ces figurants bien placés au bord du cadre et qui s'activaient très consciencieusement en mimant les gestes des hommes et des femmes du XVIe siècle dans l'espoir de donner vie au tableau ; j'ai pu comprendre pourquoi les maîtres d'armes et les cascadeurs aimaient tant travailler avec Tavernier, lui qui orchestre toujours ses batailles à l'ancienne, filmant dans la longueur des corps-à-corps qui sentent l'entraînement intensif au gymnase du coin ; j'ai eu tout le loisir de suivre ces mouvements de caméra balayant des décors si authentiques mais me paraissant, à chaque occasion, s'étirer dans le mauvais tempo, à la mauvaise vitesse, à la mauvaise distance ; j'ai pu remarquer que cette lumière naturelle éclairait très mal les visages, parfois rejetés sans raison dans l'ombre ou le contre-jour ; j'ai pu oublier, aussitôt entendus, ces dialogues ronflants, arrivant d'on ne sait où lorsqu'ils se veulent déterminants (quand Wilson dit "Je vous aime", rien dans ce qui précède ne nous fait sentir la naissance de cet amour) et tombant à plat lorsqu'ils souhaitent faire sourire ; j'ai pu avoir la confirmation que non, décidément, je n'étais pas du tout sensible au charme de Mélanie Thierry, en charge pourtant d'un personnage désiré par tous les autres ; j'ai eu le temps de déplorer une interprétation d'ensemble particulièrement médiocre, de Wilson à Vuillermoz, de Leprince-Ringuet à Ulliel, le moins connu de tous, Raphaël Personnaz, étant le seul à s'en sortir ; j'ai pensé avec nostalgie à Breillat, à Rivette mais aussi à Rappeneau et à d'autres Tavernier ; j'ai pu réfléchir tranquillement à ce que j'allais bien pouvoir écrire sur mon blog à propos de ce ratage. Under fire de Roger Spottiswoode est l'un des films de reporters les plus solides (un genre assez prisé à l'époque, de L'année de tous les dangers à Salvador), qui doit beaucoup à son scénario et ses interprètes : Nick Nolte, Gene Hackman, Joanna Cassidy et Jean-Louis Trintignant en grand manipulateur. Un léger mais bon souvenir enrobe le documentaire (découvert plus tard à la télévision) co-signé par Bertrand Tavernier et Robert Parrish, Mississippi blues, une ballade musicale dans le sud des Etats-Unis, à la rencontre de populations délaissées. Et c'est à peu près tout pour les films connus de mes services... Je pense seulement avoir vu (à la faveur d'une diffusion TV ?), sans émotion particulière, le Pinot simple flic de Jugnot (première réalisation de l'ex-Splendid, avec une Fanny Bastien qui bouleversait alors nos sens de pré-ados).

Under fire de Roger Spottiswoode est l'un des films de reporters les plus solides (un genre assez prisé à l'époque, de L'année de tous les dangers à Salvador), qui doit beaucoup à son scénario et ses interprètes : Nick Nolte, Gene Hackman, Joanna Cassidy et Jean-Louis Trintignant en grand manipulateur. Un léger mais bon souvenir enrobe le documentaire (découvert plus tard à la télévision) co-signé par Bertrand Tavernier et Robert Parrish, Mississippi blues, une ballade musicale dans le sud des Etats-Unis, à la rencontre de populations délaissées. Et c'est à peu près tout pour les films connus de mes services... Je pense seulement avoir vu (à la faveur d'une diffusion TV ?), sans émotion particulière, le Pinot simple flic de Jugnot (première réalisation de l'ex-Splendid, avec une Fanny Bastien qui bouleversait alors nos sens de pré-ados). Qu'ai-je raté ? A priori, pas grand chose, si ce n'est quelques propositions italiennes. Il n'était bien évidemment pas question, à l'époque, d'aller voir l'interdit aux moins de 18 ans La clé, du sulfureux Tinto Brass (avec Stefania Sandrelli) mais aujourd'hui que je suis un peu plus mûr, j'irai bien jeter un coup d'oeil à travers la serrure. Mes chers amis N°2, toujours avec Philippe Noiret et Ugo Tognazzi, se fit moins remarqué que le premier volet (sorti en 1975) mais Mario Monicelli semblait y distiller encore quelques plaisirs. Quartetto Basileus (film sur la musique de Fabio Carpi) avait plusieurs défenseurs dans la presse, Rosa (vaudeville olé-olé de Salvatore Samperi, avec Laura Antonelli et Fernando Rey) beaucoup moins. Rattachons à ce groupe Gabriela (brésilien, de Bruno Barreto, avec Marcello Mastroianni et Sonia Braga).

Qu'ai-je raté ? A priori, pas grand chose, si ce n'est quelques propositions italiennes. Il n'était bien évidemment pas question, à l'époque, d'aller voir l'interdit aux moins de 18 ans La clé, du sulfureux Tinto Brass (avec Stefania Sandrelli) mais aujourd'hui que je suis un peu plus mûr, j'irai bien jeter un coup d'oeil à travers la serrure. Mes chers amis N°2, toujours avec Philippe Noiret et Ugo Tognazzi, se fit moins remarqué que le premier volet (sorti en 1975) mais Mario Monicelli semblait y distiller encore quelques plaisirs. Quartetto Basileus (film sur la musique de Fabio Carpi) avait plusieurs défenseurs dans la presse, Rosa (vaudeville olé-olé de Salvatore Samperi, avec Laura Antonelli et Fernando Rey) beaucoup moins. Rattachons à ce groupe Gabriela (brésilien, de Bruno Barreto, avec Marcello Mastroianni et Sonia Braga). Curiosité du mois, l'affirmation d'un filon hip-hop : Beat street (Stan Lathan) et Break street 84 (Joel Silberg) tentent de rendre compte de la naissance du mouvement musical et culturel (ou de le récupérer ?). Les comédies proposées, à part peut-être Bonjour les vacances (d'Harold Ramis avec Chevy Chase, revu à la hausse par notre véhachessien voisin

Curiosité du mois, l'affirmation d'un filon hip-hop : Beat street (Stan Lathan) et Break street 84 (Joel Silberg) tentent de rendre compte de la naissance du mouvement musical et culturel (ou de le récupérer ?). Les comédies proposées, à part peut-être Bonjour les vacances (d'Harold Ramis avec Chevy Chase, revu à la hausse par notre véhachessien voisin  En ce mois de juin faiblard, hormis Positif (280) qui fait sa une sur Under fire, les revues prennent la tangente. Les Cahiers du Cinéma (360-361) parlent déjà de Paris, Texas et des films de Cannes, dans un numéro qui couvrira en fait tout l'été et Première (87) rencontre Miou Miou et Souchon à l'occasion d'un imminent Vol du sphinx. Les autres continuent à mettre en avant les films sortis fin mai : Notre histoire (Cinématographe, 101), La pirate (La Revue du Cinéma, 395), Il était une fois en Amérique (Starfix, 16, et Cinéma 84, 306).

En ce mois de juin faiblard, hormis Positif (280) qui fait sa une sur Under fire, les revues prennent la tangente. Les Cahiers du Cinéma (360-361) parlent déjà de Paris, Texas et des films de Cannes, dans un numéro qui couvrira en fait tout l'été et Première (87) rencontre Miou Miou et Souchon à l'occasion d'un imminent Vol du sphinx. Les autres continuent à mettre en avant les films sortis fin mai : Notre histoire (Cinématographe, 101), La pirate (La Revue du Cinéma, 395), Il était une fois en Amérique (Starfix, 16, et Cinéma 84, 306). C'est calme en ce moment, non ? Tiens, si l'on parlait de Tavernier ?

C'est calme en ce moment, non ? Tiens, si l'on parlait de Tavernier ? Dans la brume électrique (In the electric mist), directed byBertrand Tavernier, est un polar d'ambiance, estimable et soigné, mais trop classique pour que l'on ne s'étonne pas d'un accueil critique aussi enthousiaste (jusque dans feu-Les Inrockuptibles et dans les Cahiers !, si j'en crois

Dans la brume électrique (In the electric mist), directed byBertrand Tavernier, est un polar d'ambiance, estimable et soigné, mais trop classique pour que l'on ne s'étonne pas d'un accueil critique aussi enthousiaste (jusque dans feu-Les Inrockuptibles et dans les Cahiers !, si j'en crois  L'étoffe des héros de Philip Kaufman n'eut guère de mal à voler à cent coudées au-dessus du reste des sorties de ce mois-là. Il me semble l'avoir découvert en vhs plutôt qu'en salles et je ne pense pas l'avoir revu depuis mais son souvenir est resté assez vivace : celui d'une formidable épopée américaine, portée par une sacrée distribution (Sam Shepard, Scott Glenn, Dennis Quaid, Ed Harris, Fred Ward et Barbara Hershey).

L'étoffe des héros de Philip Kaufman n'eut guère de mal à voler à cent coudées au-dessus du reste des sorties de ce mois-là. Il me semble l'avoir découvert en vhs plutôt qu'en salles et je ne pense pas l'avoir revu depuis mais son souvenir est resté assez vivace : celui d'une formidable épopée américaine, portée par une sacrée distribution (Sam Shepard, Scott Glenn, Dennis Quaid, Ed Harris, Fred Ward et Barbara Hershey). A peu près dans le même panier, on trouvait Les fauves, de Jean-Louis Daniel avec Daniel Auteuil et Philippe Léotard. Il me semble l'avoir vu lui aussi à l'époque, mais rien ne m'en est resté. Idem pour Osterman Weekend du grand Sam (Peckinpah), film d'espionnage confus et généralement peu aimé, y compris par les admirateurs du cinéaste, dans lequel Rutger Hauer se débattait sous les yeux de la CIA. Idem pour Retour vers l'enfer (celui du Vietnam évidemment) de Ted Kotcheff.

A peu près dans le même panier, on trouvait Les fauves, de Jean-Louis Daniel avec Daniel Auteuil et Philippe Léotard. Il me semble l'avoir vu lui aussi à l'époque, mais rien ne m'en est resté. Idem pour Osterman Weekend du grand Sam (Peckinpah), film d'espionnage confus et généralement peu aimé, y compris par les admirateurs du cinéaste, dans lequel Rutger Hauer se débattait sous les yeux de la CIA. Idem pour Retour vers l'enfer (celui du Vietnam évidemment) de Ted Kotcheff. Moins réputés, parfois complètement oubliés, d'autres pourraient réserver, pourquoi pas, des surprises : Guerres froides (britannique de Richard Eyre), Peppermint frieden (film historique et personnel, signé par l'Allemande Marianne Rosenbaum), L'ange (un trip de Patrick Bokanowski), Un homme parmi les loups (une production Disney apparemment très regardable de Carroll Ballard), Clin d'oeil (un délire bunuelien de Jorge Amat), Le juge (de Philippe Lefebvre avec Jacques Perrin dans le rôle du juge Michel, assassiné à Marseille alors qui enquêtait sur un trafic de drogue), Panique (du fantastique à l'Espagnole par Anthony Richmond), Cent jours à Palerme (de Giuseppe Ferrara avec Lino Ventura menacé par la mafia, huit ans après Cadavres exquis, l'un des meilleurs Rosi), Vent de sable (de Mohammed Lakhdar-Amina, spécialiste des fresques historiques algériennes), Naïtou (du Guinéen Moussa Kémoko Diakité), La diagonale du fou (dans lequel Richard Dembo fait jouer Piccoli aux échecs), Forbidden Zone (collage absurde par Richard Elfman).

Moins réputés, parfois complètement oubliés, d'autres pourraient réserver, pourquoi pas, des surprises : Guerres froides (britannique de Richard Eyre), Peppermint frieden (film historique et personnel, signé par l'Allemande Marianne Rosenbaum), L'ange (un trip de Patrick Bokanowski), Un homme parmi les loups (une production Disney apparemment très regardable de Carroll Ballard), Clin d'oeil (un délire bunuelien de Jorge Amat), Le juge (de Philippe Lefebvre avec Jacques Perrin dans le rôle du juge Michel, assassiné à Marseille alors qui enquêtait sur un trafic de drogue), Panique (du fantastique à l'Espagnole par Anthony Richmond), Cent jours à Palerme (de Giuseppe Ferrara avec Lino Ventura menacé par la mafia, huit ans après Cadavres exquis, l'un des meilleurs Rosi), Vent de sable (de Mohammed Lakhdar-Amina, spécialiste des fresques historiques algériennes), Naïtou (du Guinéen Moussa Kémoko Diakité), La diagonale du fou (dans lequel Richard Dembo fait jouer Piccoli aux échecs), Forbidden Zone (collage absurde par Richard Elfman). Notons encore trois documentaires-portraits : Ecoutez Bizeau et Ecoutez Mary Picqueray de Bernard Baissat (entretiens avec deux figures de l'anarchisme) et William Burroughs (de Howard Brookner). Et pour les plus courageux (ou les plus pervers) : Break dance and smurf ou comment concilier eau de rose et hip-hop naissant (Vittorio de Sisti), Aldo et Junior (Patrick Schulmann d'après Wolinski), New York nights (porno soft à sketches de Romano Vanderbes) et le croquignolet Sahara (d'Andrew McLaglen avec Brooke Shields et notre Lambert Wilson national). Enfin, ce tour d'horizon, pas très brillant, serait incomplet sans l'évocation des productions de Hong-Kong qui déboulaient en masse en ce temps-là : L'espionne qui venait du soleil levant (Ting Shan-hsi), La fureur des maîtres de Shaolin (Sammy Li), L'incroyable coup de tonnerre de Shaolin (Godfrey Ho), L'Aigle ne pardonne pas (Ho Chung Ty), Shao Lin contre Ninja (Robert Tai).

Notons encore trois documentaires-portraits : Ecoutez Bizeau et Ecoutez Mary Picqueray de Bernard Baissat (entretiens avec deux figures de l'anarchisme) et William Burroughs (de Howard Brookner). Et pour les plus courageux (ou les plus pervers) : Break dance and smurf ou comment concilier eau de rose et hip-hop naissant (Vittorio de Sisti), Aldo et Junior (Patrick Schulmann d'après Wolinski), New York nights (porno soft à sketches de Romano Vanderbes) et le croquignolet Sahara (d'Andrew McLaglen avec Brooke Shields et notre Lambert Wilson national). Enfin, ce tour d'horizon, pas très brillant, serait incomplet sans l'évocation des productions de Hong-Kong qui déboulaient en masse en ce temps-là : L'espionne qui venait du soleil levant (Ting Shan-hsi), La fureur des maîtres de Shaolin (Sammy Li), L'incroyable coup de tonnerre de Shaolin (Godfrey Ho), L'Aigle ne pardonne pas (Ho Chung Ty), Shao Lin contre Ninja (Robert Tai). Dans les kiosques (mais pas encore dans les supermarchés), nous pouvions voir que Cinématographe (99) osait un drôle de télescopage sur sa une en annonçant un dossier sur Le cinéma adolescent : de Gérard Philipe au vidéo-clip. Cinéma 84 (304) poursuivait son étude du cinéma allemand entamé le mois précédent et mettait Ingrid Caven en couverture. Positif (278) choisissait Carmen de Rosi (voir le mois de mars), La Revue du Cinéma (393) le film de Tavernier et Première (85) s'entretenait avec Ventura. Pour le meilleur film du mois (celui de Kaufman donc), il restait les couves de Starfix (14) et des Cahiers du Cinéma (358).

Dans les kiosques (mais pas encore dans les supermarchés), nous pouvions voir que Cinématographe (99) osait un drôle de télescopage sur sa une en annonçant un dossier sur Le cinéma adolescent : de Gérard Philipe au vidéo-clip. Cinéma 84 (304) poursuivait son étude du cinéma allemand entamé le mois précédent et mettait Ingrid Caven en couverture. Positif (278) choisissait Carmen de Rosi (voir le mois de mars), La Revue du Cinéma (393) le film de Tavernier et Première (85) s'entretenait avec Ventura. Pour le meilleur film du mois (celui de Kaufman donc), il restait les couves de Starfix (14) et des Cahiers du Cinéma (358). Hasard d'une première note liée à la nouvelle vision du film de Tavernier sur Arte. Que la fête commence donc, mais qu'elle se finisse mieux.

Hasard d'une première note liée à la nouvelle vision du film de Tavernier sur Arte. Que la fête commence donc, mais qu'elle se finisse mieux.