Novembre s'étant éloigné à une vitesse faramineuse, il est grand temps de reprendre le cours de notre chronique (faussement) nostalgique. Voyons donc ce qui se tramait dans les salles obscures françaises pendant le mois de Décembre 1985 :

Fêtes de fin d'année obligent, honneur aux enfants. Deux dessins animés leur étaient destinés : La dernière licorne d'Arthur Rankin Jr. et Jules Bass, et une nouvelle adaptation des BD d'Uderzo et Goscinny, Astérix et la surprise de César, réalisée par Paul et Gaëtan Brizzi. L'arroseuse orange, chronique du Hongrois Zsolt Kezdi-Kovacs datant de 1973 (comme nous le verrons, cette fin d'année fut propice aux rattrapages), pouvait également séduire les plus (ou moins) jeunes, tout comme le conte de Noël de Jeannot Szwarc Santa Claus (avec Dudley Moore et John Lithgow).

Fêtes de fin d'année obligent, honneur aux enfants. Deux dessins animés leur étaient destinés : La dernière licorne d'Arthur Rankin Jr. et Jules Bass, et une nouvelle adaptation des BD d'Uderzo et Goscinny, Astérix et la surprise de César, réalisée par Paul et Gaëtan Brizzi. L'arroseuse orange, chronique du Hongrois Zsolt Kezdi-Kovacs datant de 1973 (comme nous le verrons, cette fin d'année fut propice aux rattrapages), pouvait également séduire les plus (ou moins) jeunes, tout comme le conte de Noël de Jeannot Szwarc Santa Claus (avec Dudley Moore et John Lithgow).

Les grands frères (et les grandes sœurs) friands de SF et d'heroic fantasy pouvaient, eux, profiter du savoir faire US grâce aux sorties conjointes des Goonies, aventure spielbergienne signée par Richard Donner, d'Explorers de Joe Dante, gérant l'après Gremlins, et de Kalidor de Richard Fleischer, capitalisant sur Conan le Barbare.

Les ados trouvèrent-ils leur bonheur dans le branché Moi vouloir toi de Patrick Dewolf (avec Gérard Lanvin en animateur de NRJ), dans le fantastico-musical Night magic de Lewis Furey (avec Carole Laure), dans le James-bondien Adieu canaille de Lindsay Shonteff (vieillerie anglaise de 79), dans la farce Maccionesque Pizzaiolo et Mozzarel de Christian Gion (sur un scénario de Wolinski), dans la série B philippine Vendicator de Willie Milan ? Il est permis d'en douter.

Billy-Ze-Kick, la comédie de Gérard Mordillat, Les Féroces, polar transalpin de 76 réalisé par Romolo Guerrieri et Les loups entre eux de José Giovanni (film d'action sur fond de terrorisme international, d'après son propre roman), sans doute destinés à un public plus adulte, ne semblent guère plus enthousiasmants. Baton Rouge, premier long métrage de Rachid Bouchareb, chronique sociale entre la France et les Etats-Unis, doit receler de plus évidentes qualités.

Enfin, pour clore cette première recension par tranches d'âges, n'oublions pas le film pour les vieux : La partie de chasse d'Alan Bridges, un drame britannique à l'allure bien académique mais bénéficiant tout de même de la présence de James Mason dans ce qui restera son dernier rôle.

Dans cette livraison de décembre, je ne peux cocher que trois titres. En 88, je fus plus que séduit par La petite voleuse de Claude Miller, que je vis alors au moins deux ou trois fois d'affilée. Ensuite seulement je découvris L'effrontée, première collaboration entre le cinéaste et la jeune Charlotte Gainsbourg, qu'il révéla à cette occasion. Cette sensible variation sur les affres de adolescence me paru plaisante sans pour autant me contenter entièrement. Le second événement du mois, du point de vue du cinéma français, était alors l'arrivée sur les écrans du Lion d'or vénitien Sans toit ni loi. Agnès Varda y décrivait de manière elliptique la dérive de Mona, jeune femme sans domicile fixe, incarnée par Sandrine Bonnaire. Beau succès public, le film me laissa personnellement quelque peu insatisfait et distant lorsque je le vis à l'occasion d'une diffusion télévisée, lui préférant d'autres Varda plus "chaleureux". Plus lointain mais plus agréable est le souvenir laissé par Silverado, tentative de revitalisation d'un genre, le western, alors maintenu presque uniquement sous une lumière crépusculaire (celle de Clint Eastwood). Son réalisateur, Lawrence Kasdan, faisait en ce temps figure d'outsider prometteur. La distribution qu'il réunit à cette occasion pourrait presque suffire à évoquer, à elle seule, les petits plaisirs distillés par le cinéma (anglo-)américain de l'époque : Kevin Kline, Scott Glenn, Kevin Costner, Danny Glover, Brian Dennehy, Linda Hunt, Jeff Goldblum, Rosanna Arquette, John Cleese...

Dans cette livraison de décembre, je ne peux cocher que trois titres. En 88, je fus plus que séduit par La petite voleuse de Claude Miller, que je vis alors au moins deux ou trois fois d'affilée. Ensuite seulement je découvris L'effrontée, première collaboration entre le cinéaste et la jeune Charlotte Gainsbourg, qu'il révéla à cette occasion. Cette sensible variation sur les affres de adolescence me paru plaisante sans pour autant me contenter entièrement. Le second événement du mois, du point de vue du cinéma français, était alors l'arrivée sur les écrans du Lion d'or vénitien Sans toit ni loi. Agnès Varda y décrivait de manière elliptique la dérive de Mona, jeune femme sans domicile fixe, incarnée par Sandrine Bonnaire. Beau succès public, le film me laissa personnellement quelque peu insatisfait et distant lorsque je le vis à l'occasion d'une diffusion télévisée, lui préférant d'autres Varda plus "chaleureux". Plus lointain mais plus agréable est le souvenir laissé par Silverado, tentative de revitalisation d'un genre, le western, alors maintenu presque uniquement sous une lumière crépusculaire (celle de Clint Eastwood). Son réalisateur, Lawrence Kasdan, faisait en ce temps figure d'outsider prometteur. La distribution qu'il réunit à cette occasion pourrait presque suffire à évoquer, à elle seule, les petits plaisirs distillés par le cinéma (anglo-)américain de l'époque : Kevin Kline, Scott Glenn, Kevin Costner, Danny Glover, Brian Dennehy, Linda Hunt, Jeff Goldblum, Rosanna Arquette, John Cleese...

Il me reste à lister les titres éveillant en moi quelque curiosité, à commencer par deux italiens, Cuore, nouvelle projection, historique, dans le monde de l'enfance par Luigi Comencini (et version cinéma d'une série télé), et Une saison italienne, de Pupi Avati, relatant un épisode de la vie du jeune Mozart. Tonnerres lointains est généralement reconnu comme l'une des œuvres majeures de Satyajit Ray. Le fait que ce film social et historique de 1973 ait mis douze ans à être distribué en France n'en est que plus surprenant. The way it is or Eurydice in the avenues d'Eric Mitchell est un film indépendant américain entre théâtre et réalité dont l'intérêt ne doit sûrement pas se limiter aux premières apparitions de Vincent Gallo et Steve Buscemi dans des seconds rôles. Drôle de missionnaire de Richard Loncraine est une comédie écrite et interprétée par Michael Palin, ce qui suffit à nous attirer.

Il me reste à lister les titres éveillant en moi quelque curiosité, à commencer par deux italiens, Cuore, nouvelle projection, historique, dans le monde de l'enfance par Luigi Comencini (et version cinéma d'une série télé), et Une saison italienne, de Pupi Avati, relatant un épisode de la vie du jeune Mozart. Tonnerres lointains est généralement reconnu comme l'une des œuvres majeures de Satyajit Ray. Le fait que ce film social et historique de 1973 ait mis douze ans à être distribué en France n'en est que plus surprenant. The way it is or Eurydice in the avenues d'Eric Mitchell est un film indépendant américain entre théâtre et réalité dont l'intérêt ne doit sûrement pas se limiter aux premières apparitions de Vincent Gallo et Steve Buscemi dans des seconds rôles. Drôle de missionnaire de Richard Loncraine est une comédie écrite et interprétée par Michael Palin, ce qui suffit à nous attirer.

Notons pour terminer ce panorama que parmi les produits pornographiques diffusés alors, nous trouvons deux classiques américains du genre (millésimés 1981) qui doivent se distinguer aisément du tout-venant : d'une part, Nightdreams, baptisé ici Journal intime d'une nymphomane, hard expérimental inspiré notamment du Eraserhead de David Lynch et signé par F. X. Pope (auteur de Café Flesh, autre fameux X), et d'autre part, Pandora's mirror, aventure fantastique filmée par Warren Evans et affublée, en guise de titre français, d'un subtil Sodomise-moi jusqu'à la garde.

Nous ne savons si Nightdreams ou Pandora's mirror fit en décembre 85 la couverture de l'un de ces magazines spécialisés qui, placés sur la rangée du haut de notre marchand de journaux, nous étaient alors encore interdits, mais nous sommes certains que Sans toit ni loi et son actrice principale étaient à l'honneur sur bien des supports, à en juger par les couvertures des Cahiers du Cinéma (378), de Cinématographe (114), de Premiere (105) et de Jeune Cinéma (171). Bernard Giraudeau faisait, lui, la une de Starfix (31), alors que Silverado plaisait à La Revue du Cinéma (411), que L'Ecran Fantastique (63) effectuait un tir groupé avec Explorers, Santa Claus et Les Goonies et que Positif (298) anticipait sur la sortie de L'honneur des Prizzi de John Huston.

Nous ne savons si Nightdreams ou Pandora's mirror fit en décembre 85 la couverture de l'un de ces magazines spécialisés qui, placés sur la rangée du haut de notre marchand de journaux, nous étaient alors encore interdits, mais nous sommes certains que Sans toit ni loi et son actrice principale étaient à l'honneur sur bien des supports, à en juger par les couvertures des Cahiers du Cinéma (378), de Cinématographe (114), de Premiere (105) et de Jeune Cinéma (171). Bernard Giraudeau faisait, lui, la une de Starfix (31), alors que Silverado plaisait à La Revue du Cinéma (411), que L'Ecran Fantastique (63) effectuait un tir groupé avec Explorers, Santa Claus et Les Goonies et que Positif (298) anticipait sur la sortie de L'honneur des Prizzi de John Huston.

Voilà pour décembre 1985. La suite le mois prochain...

Pour en savoir plus : Silverado, Les Goonies, Kalidor, Pizzaiolo et Mozzarel et Explorers vus par le consciencieux (et courageux) Mariaque.

La récolte nous gratifie d'une cuvée de qualité assez élevée, riche d'arômes différents. Trois échantillons se détachent parmi ceux que j'ai pu goûter moi-même. A cette époque-là, Istvan Szabo atteignait le pic de sa renommée internationale grâce à son Colonel Redl, intensément porté par Klaus Maria Brandauer. Dans mon souvenir, ce récit de l'ascension et de la chute d'un militaire dans l'empire austro-hongrois du début du XXe constitue un film glacé et brûlant à la fois, faussement académique. Comme à son habitude, Michael Cimino avec L'année du dragon créait l'événement et la controverse, soupçonné qu'il était de complaisance dans sa façon de montrer la violence et de racisme anti-asiatique dans sa description de la mafia régnant sur Chinatown. Personnellement, nous y vîmes surtout un polar d'une puissance inégalable. Ce que nous ne savions pas, c'est que celui-ci serait le dernier grand film du cinéaste. Tangos, l'exil de Gardel fut pour nous une très belle découverte - bientôt prolongée par celle, toute aussi réjouissante du Sud (1988). Fernando E. Solanas tissait une toile complexe à partir de la création d'un spectacle de tango à Paris. Les niveaux de lectures se multipliaient au gré des allers-retours géographiques et temporels, dans un mélange de genres où l'on nous entretenait à la fois des tracas des éxilés argentins et de la persistance du fantôme de Gardel.

La récolte nous gratifie d'une cuvée de qualité assez élevée, riche d'arômes différents. Trois échantillons se détachent parmi ceux que j'ai pu goûter moi-même. A cette époque-là, Istvan Szabo atteignait le pic de sa renommée internationale grâce à son Colonel Redl, intensément porté par Klaus Maria Brandauer. Dans mon souvenir, ce récit de l'ascension et de la chute d'un militaire dans l'empire austro-hongrois du début du XXe constitue un film glacé et brûlant à la fois, faussement académique. Comme à son habitude, Michael Cimino avec L'année du dragon créait l'événement et la controverse, soupçonné qu'il était de complaisance dans sa façon de montrer la violence et de racisme anti-asiatique dans sa description de la mafia régnant sur Chinatown. Personnellement, nous y vîmes surtout un polar d'une puissance inégalable. Ce que nous ne savions pas, c'est que celui-ci serait le dernier grand film du cinéaste. Tangos, l'exil de Gardel fut pour nous une très belle découverte - bientôt prolongée par celle, toute aussi réjouissante du Sud (1988). Fernando E. Solanas tissait une toile complexe à partir de la création d'un spectacle de tango à Paris. Les niveaux de lectures se multipliaient au gré des allers-retours géographiques et temporels, dans un mélange de genres où l'on nous entretenait à la fois des tracas des éxilés argentins et de la persistance du fantôme de Gardel. Deux premiers films français singuliers trouvaient à se faufiler dans le programme chargé du mois : L'affaire des divisions Morituri, manifeste post-punk de F.J. Ossang et L'amour ou presque, rappel du réalisme poétique par Pierre Gautier. Le temps détruit de Pierre Beuchot, basé sur la lecture de lettres écrites par les soldats Maurice Jaubert, Paul Nizan et Roger Beuchot, plongés dans la drôle de guerre de 39-40 et Vertiges de Christine Laurent, un jeu entre théâtre et réalité autour des Noces de Figaro de Mozart, pouvaient également piquer la curiosité. En revanche, un tri plus sélectif était sans doute à faire entre Le voyage à Paimpol (drame ouvrier de John Berry avec Myriam Boyer et Michel Boujenah), Le transfuge (de Philippe Lefebvre, film d'espionnage avec Bruno Cremer), Une femme ou deux (de Daniel Vigne, avec Gérard Depardieu et Sigourney Weaver, une comédie sur fond de paléontologie), Les bons débarras (drame canadien de Francis Mankiewicz), L'homme aux yeux d'argent (policier de Pierre Granier-Deferre), Lune de miel (de Patrick Jamain, un thriller franco-canadien qui suit Nathalie Baye à New York) et Passage secret (de Laurent Perrin). De mon côté, j'eus la joie de découvrir en ce temps-là trois films que je ne suis guère enclin à revisiter : Rouge baiser ou l'itinéraire sentimentalo-politique d'une jeune femme des années 50 filmé par Véra Belmont (turbulences adolescentes obligent, je tombais amoureux d'une nouvelle actrice tous les mois : en novembre, elle se nommait Charlotte Valandrey), Scout toujours, deuxième réalisation plutôt anecdotique de Gérard Jugnot, et La cage aux folles III, "Elles" se marient, grosse farce de Georges Lautner, suite très dispensable des aventures du couple Serrault-Tognazzi.

Deux premiers films français singuliers trouvaient à se faufiler dans le programme chargé du mois : L'affaire des divisions Morituri, manifeste post-punk de F.J. Ossang et L'amour ou presque, rappel du réalisme poétique par Pierre Gautier. Le temps détruit de Pierre Beuchot, basé sur la lecture de lettres écrites par les soldats Maurice Jaubert, Paul Nizan et Roger Beuchot, plongés dans la drôle de guerre de 39-40 et Vertiges de Christine Laurent, un jeu entre théâtre et réalité autour des Noces de Figaro de Mozart, pouvaient également piquer la curiosité. En revanche, un tri plus sélectif était sans doute à faire entre Le voyage à Paimpol (drame ouvrier de John Berry avec Myriam Boyer et Michel Boujenah), Le transfuge (de Philippe Lefebvre, film d'espionnage avec Bruno Cremer), Une femme ou deux (de Daniel Vigne, avec Gérard Depardieu et Sigourney Weaver, une comédie sur fond de paléontologie), Les bons débarras (drame canadien de Francis Mankiewicz), L'homme aux yeux d'argent (policier de Pierre Granier-Deferre), Lune de miel (de Patrick Jamain, un thriller franco-canadien qui suit Nathalie Baye à New York) et Passage secret (de Laurent Perrin). De mon côté, j'eus la joie de découvrir en ce temps-là trois films que je ne suis guère enclin à revisiter : Rouge baiser ou l'itinéraire sentimentalo-politique d'une jeune femme des années 50 filmé par Véra Belmont (turbulences adolescentes obligent, je tombais amoureux d'une nouvelle actrice tous les mois : en novembre, elle se nommait Charlotte Valandrey), Scout toujours, deuxième réalisation plutôt anecdotique de Gérard Jugnot, et La cage aux folles III, "Elles" se marient, grosse farce de Georges Lautner, suite très dispensable des aventures du couple Serrault-Tognazzi. Nous et l'ensemble du grand public étions mieux récompensés par Cocoon signé d'un Ron Howard renouvelant alors la bonne pêche de Splash en contant cette fois-ci l'histoire de trois vieillards (Hume Cronyn, Wilford Brimley et Don Ameche) qui trouvent une seconde jeunesse dans une eau régénérée par des cocons extraterrestres, ainsi que par Fletch aux trousses de Michael Ritchie, polar décontracté bénéficiant de l'abattage de Chevy Chase. Mais nous l'étions sans doute un peu moins par Harem d'Arthur Joffé (ou les aventures exotiques et romantiques de Ben Kingsley et Nastassja Kinski) et Taram et le chaudron magique de Ted Berman et Richard Rich (un Walt Disney lorgnant vers la fantasy). Pour terminer, il serait dommage d'oublier de mentionner Le châtiment de la pierre magique de Tim Burstall, western en terre aborigène, Exterminator 2 de Mark Buntzmann et William Sachs, série B post-Vietnam prônant l'autodéfense dans les rues mal fréquentées de New York, Monkey Kung Fu contre le Cobra d'or de Joe Law ou Portés disparus n°2 : Pourquoi ? (c'est vrai ça, pourquoi ?) de Lance Hool, nouvelle croisade anti-jaunes de Chuck Norris.

Nous et l'ensemble du grand public étions mieux récompensés par Cocoon signé d'un Ron Howard renouvelant alors la bonne pêche de Splash en contant cette fois-ci l'histoire de trois vieillards (Hume Cronyn, Wilford Brimley et Don Ameche) qui trouvent une seconde jeunesse dans une eau régénérée par des cocons extraterrestres, ainsi que par Fletch aux trousses de Michael Ritchie, polar décontracté bénéficiant de l'abattage de Chevy Chase. Mais nous l'étions sans doute un peu moins par Harem d'Arthur Joffé (ou les aventures exotiques et romantiques de Ben Kingsley et Nastassja Kinski) et Taram et le chaudron magique de Ted Berman et Richard Rich (un Walt Disney lorgnant vers la fantasy). Pour terminer, il serait dommage d'oublier de mentionner Le châtiment de la pierre magique de Tim Burstall, western en terre aborigène, Exterminator 2 de Mark Buntzmann et William Sachs, série B post-Vietnam prônant l'autodéfense dans les rues mal fréquentées de New York, Monkey Kung Fu contre le Cobra d'or de Joe Law ou Portés disparus n°2 : Pourquoi ? (c'est vrai ça, pourquoi ?) de Lance Hool, nouvelle croisade anti-jaunes de Chuck Norris. Dans les kiosques, nous pouvions nous apercevoir que deux actrices étaient à l'honneur : Nastassja Kinski et Valérie Kaprisky, la première dans Starfix (30) et la seconde dans Premiere (104), en amorce d'un numéro "Spécial Stars". Positif (297) affichait l'ogre Orson Welles, Jeune Cinéma (170) se penchait sur l'œuvre d'Elem Klimov (annoncée par une photo de Requiem pour un massacre qui n'allait sortir que deux ans plus tard sur nos écrans), les Cahiers du Cinéma (377) et La Revue du Cinéma (410) élisaient L'année du dragon comme film du mois et L'Ecran Fantastique (62) Retour(nait) vers le futur.

Dans les kiosques, nous pouvions nous apercevoir que deux actrices étaient à l'honneur : Nastassja Kinski et Valérie Kaprisky, la première dans Starfix (30) et la seconde dans Premiere (104), en amorce d'un numéro "Spécial Stars". Positif (297) affichait l'ogre Orson Welles, Jeune Cinéma (170) se penchait sur l'œuvre d'Elem Klimov (annoncée par une photo de Requiem pour un massacre qui n'allait sortir que deux ans plus tard sur nos écrans), les Cahiers du Cinéma (377) et La Revue du Cinéma (410) élisaient L'année du dragon comme film du mois et L'Ecran Fantastique (62) Retour(nait) vers le futur. Concernant la majeure partie des films que j'ai pu effectivement voir en ce temps là, ma mémoire me trahit. Mais autant vous dire que cela m'arrange bien... Ainsi, de Hold-up, la comédie policière d'Alexandre Arcady supposée relancer de plus belle la carrière de Jean-Paul Belmondo, il ne me reste que les images de journal télévisé montrant l'accident de dépanneuse de Bébel sur le tournage. Le mariage du siècle, de Philippe Galland, satire des moeurs princières avec Anémone et Lhermitte, ne m'est pas mieux resté en tête. Je peux toutefois avancer, sans prendre de risque, que, aussi faible qu'elle soit, cette comédie reste moins affligeante que le

Concernant la majeure partie des films que j'ai pu effectivement voir en ce temps là, ma mémoire me trahit. Mais autant vous dire que cela m'arrange bien... Ainsi, de Hold-up, la comédie policière d'Alexandre Arcady supposée relancer de plus belle la carrière de Jean-Paul Belmondo, il ne me reste que les images de journal télévisé montrant l'accident de dépanneuse de Bébel sur le tournage. Le mariage du siècle, de Philippe Galland, satire des moeurs princières avec Anémone et Lhermitte, ne m'est pas mieux resté en tête. Je peux toutefois avancer, sans prendre de risque, que, aussi faible qu'elle soit, cette comédie reste moins affligeante que le  Dernier titre connu de mes services dans le listing du mois : Papa est en voyage d'affaires, le deuxième long-métrage et la première Palme d'or d'Emir Kusturica. La récompense, attribuée par Milos Forman et son jury, était inattendue mais s'avéra méritée, le film, quoique moins irrésistiblement débridé que les suivants, constituant la première œuvre majeure du cinéaste. Notre souvenir n'en est pas très précis mais chaleureux.

Dernier titre connu de mes services dans le listing du mois : Papa est en voyage d'affaires, le deuxième long-métrage et la première Palme d'or d'Emir Kusturica. La récompense, attribuée par Milos Forman et son jury, était inattendue mais s'avéra méritée, le film, quoique moins irrésistiblement débridé que les suivants, constituant la première œuvre majeure du cinéaste. Notre souvenir n'en est pas très précis mais chaleureux. On sent que l'on commence peut-être à basculer du bon côté avec Le Roi David (péplum de Bruce Beresford avec Richard Gere), Le dernier jour d'un condamné (de Jean-Michel Mongrédien d'après Victor Hugo) et Que la vérité est amère (documentaire sur l'arrestation de Jean Moulin, réalisé par Alain Brunet et Claude Bal). Puis viennent à nous trois propositions singulières d'auteurs confidentiels mais reconnus. Elle a passé tant d'heures sous les sunlights est un austère essai d'auto-analyse effectué par Philippe Garrel (j'avoue avoir toujours trouvé nul ce titre de film, qui aurait tendance à susciter finalement autant de ricanements que le Rambo II précité...). Hurlevent n'est pas le Rivette le plus aguichant ni le plus convoqué par les admirateurs du cinéaste, mais son sujet (d'après Emily Brontë, bien sûr) et son casting (Fabienne Babe, Lucas Belvaux...) intriguent. De ce petit groupe, peut-être faut-il en fait détacher Trous de mémoire, de et avec Paul Vecchiali, expérience minimaliste à base d'improvisations développées avec Françoise Lebrun.

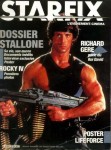

On sent que l'on commence peut-être à basculer du bon côté avec Le Roi David (péplum de Bruce Beresford avec Richard Gere), Le dernier jour d'un condamné (de Jean-Michel Mongrédien d'après Victor Hugo) et Que la vérité est amère (documentaire sur l'arrestation de Jean Moulin, réalisé par Alain Brunet et Claude Bal). Puis viennent à nous trois propositions singulières d'auteurs confidentiels mais reconnus. Elle a passé tant d'heures sous les sunlights est un austère essai d'auto-analyse effectué par Philippe Garrel (j'avoue avoir toujours trouvé nul ce titre de film, qui aurait tendance à susciter finalement autant de ricanements que le Rambo II précité...). Hurlevent n'est pas le Rivette le plus aguichant ni le plus convoqué par les admirateurs du cinéaste, mais son sujet (d'après Emily Brontë, bien sûr) et son casting (Fabienne Babe, Lucas Belvaux...) intriguent. De ce petit groupe, peut-être faut-il en fait détacher Trous de mémoire, de et avec Paul Vecchiali, expérience minimaliste à base d'improvisations développées avec Françoise Lebrun. En octobre 85, dans la Maison de la presse à côté de chez vous, vous avez alors pu voir avec dépit que Sylvester Stallone s'affichait un peu partout, notamment en une de Starfix (29) et de L'Ecran Fantastique (61). La Revue du Cinéma (409) vous proposait, elle, mais un peu trop tard, de revenir sur le troisième épisode de Mad Max et Positif (296) sur le Ran de Kurosawa (deux films sortis en septembre). Vous avez croisé le regard de Jean-Paul Belmondo en couverture de Premiere (103) et vous avez hésité à acheter les Cahiers du Cinéma (376) qui parlaient de Rivette et de son Hurlevent. Comme vous sortiez d'une séance de Retour vers le futur, vous avez cherché en vain Studio-CinéLive, oubliant que ni l'un ni l'autre n'existaient encore. Et puis finalement, vous avez pris L'Equipe, un paquet de Lucky et une grille de loto...

En octobre 85, dans la Maison de la presse à côté de chez vous, vous avez alors pu voir avec dépit que Sylvester Stallone s'affichait un peu partout, notamment en une de Starfix (29) et de L'Ecran Fantastique (61). La Revue du Cinéma (409) vous proposait, elle, mais un peu trop tard, de revenir sur le troisième épisode de Mad Max et Positif (296) sur le Ran de Kurosawa (deux films sortis en septembre). Vous avez croisé le regard de Jean-Paul Belmondo en couverture de Premiere (103) et vous avez hésité à acheter les Cahiers du Cinéma (376) qui parlaient de Rivette et de son Hurlevent. Comme vous sortiez d'une séance de Retour vers le futur, vous avez cherché en vain Studio-CinéLive, oubliant que ni l'un ni l'autre n'existaient encore. Et puis finalement, vous avez pris L'Equipe, un paquet de Lucky et une grille de loto... Une ligne de force inattendue se dégage de ce mois-ci : la célébration des noces du cinéma et de la musique pop-rock. Mad Max, au-delà du dôme du tonnerre, troisième volet de la saga de George Miller créait l'événement. Mel Gibson en partageait l'affiche avec la tigresse soul Tina Turner. Le film fut, dans notre souvenir, reçu de manière assez tranchée, les uns affichant une déception tenant à la débauche spectaculaire et à l'humanisme messianique dont l'auteur chargeait son personnage principal, les autres saluant l'originalité de sa vision et son dépassement formel. Du haut de nos 13 ans et quelques, nous nous étions ralliés alors au deuxième groupe. Y resterions-nous aujourd'hui ?

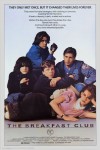

Une ligne de force inattendue se dégage de ce mois-ci : la célébration des noces du cinéma et de la musique pop-rock. Mad Max, au-delà du dôme du tonnerre, troisième volet de la saga de George Miller créait l'événement. Mel Gibson en partageait l'affiche avec la tigresse soul Tina Turner. Le film fut, dans notre souvenir, reçu de manière assez tranchée, les uns affichant une déception tenant à la débauche spectaculaire et à l'humanisme messianique dont l'auteur chargeait son personnage principal, les autres saluant l'originalité de sa vision et son dépassement formel. Du haut de nos 13 ans et quelques, nous nous étions ralliés alors au deuxième groupe. Y resterions-nous aujourd'hui ? Il n'est pas jusqu'à James Bond qui n'ait succombé à cette vague. Dangereusement vôtre de John Glen, avec un Roger Moore dangereusement vieillissant (ce serait son dernier effort dans le costume de 007), bénéficiait non seulement d'un titre, bientôt hit mondial (A view to a kill), signé des garçons coiffeurs de Duran Duran, mais aussi de la présence singulière de Grace Jones en bras droit du méchant Christopher Walken. Plus sincèrement et plus profondément lié à la culture musicale contemporaine, porté également par un succès discographique renversant (qui m'est devenu aujourd'hui, pour de multiples raisons, quasiment inécoutable), (Don't you) Forget about me de Simple Minds, Breakfast Club de John Hughes a marqué durablement de nombreux cinéphiles de ma génération (bien qu'assez "secrètement", la plupart d'entre nous, et moi le premier, hésitant à jeter à nouveau un œil sur cette histoire de lycéens astreints à une journée de "colle" dans leur établissement désert).

Il n'est pas jusqu'à James Bond qui n'ait succombé à cette vague. Dangereusement vôtre de John Glen, avec un Roger Moore dangereusement vieillissant (ce serait son dernier effort dans le costume de 007), bénéficiait non seulement d'un titre, bientôt hit mondial (A view to a kill), signé des garçons coiffeurs de Duran Duran, mais aussi de la présence singulière de Grace Jones en bras droit du méchant Christopher Walken. Plus sincèrement et plus profondément lié à la culture musicale contemporaine, porté également par un succès discographique renversant (qui m'est devenu aujourd'hui, pour de multiples raisons, quasiment inécoutable), (Don't you) Forget about me de Simple Minds, Breakfast Club de John Hughes a marqué durablement de nombreux cinéphiles de ma génération (bien qu'assez "secrètement", la plupart d'entre nous, et moi le premier, hésitant à jeter à nouveau un œil sur cette histoire de lycéens astreints à une journée de "colle" dans leur établissement désert). Deux grands auteurs étaient au rendez-vous de septembre : Maurice Pialat et Akira Kurosawa. Si nous reconnaissons que Police et Ran tiennent la dragée haute à presque tous les autres films de ce mois-là, nous avouons qu'ils ne font ni l'un ni l'autre partie de nos opus préférés au sein des belles filmographies des deux cinéastes. Venant après les superbes A nos amours et Kagemusha, et malgré leurs beautés respectives, ils peinent légèrement, selon nous, à réussir le grand écart entre un univers singulier et un genre bien défini (le polar) pour le Français et à faire oublier plusieurs longueurs (sur 2h45) et un hiératisme un peu pesant pour le Japonais. A l'inverse, Louis Malle en réalisant Alamo Bay effectuait sans doute son meilleur travail aux Etats-Unis. Très solidement charpenté, son film traitait avec une certaine force du racisme anti-vietnamien gangrénant une petite communauté de pêcheurs américains (emmenés par Ed Harris).

Deux grands auteurs étaient au rendez-vous de septembre : Maurice Pialat et Akira Kurosawa. Si nous reconnaissons que Police et Ran tiennent la dragée haute à presque tous les autres films de ce mois-là, nous avouons qu'ils ne font ni l'un ni l'autre partie de nos opus préférés au sein des belles filmographies des deux cinéastes. Venant après les superbes A nos amours et Kagemusha, et malgré leurs beautés respectives, ils peinent légèrement, selon nous, à réussir le grand écart entre un univers singulier et un genre bien défini (le polar) pour le Français et à faire oublier plusieurs longueurs (sur 2h45) et un hiératisme un peu pesant pour le Japonais. A l'inverse, Louis Malle en réalisant Alamo Bay effectuait sans doute son meilleur travail aux Etats-Unis. Très solidement charpenté, son film traitait avec une certaine force du racisme anti-vietnamien gangrénant une petite communauté de pêcheurs américains (emmenés par Ed Harris). Dans les kiosques, du côté des mensuels (Cinéma devenant, pour quelques temps, hebdomadaire), les couvertures se faisaient sur le film de Pialat (Cahiers du Cinéma (375), Cinématographe (113)), celui de Miller (Starfix (28), L'Ecran Fantastique (60), Premiere (102), qui publia par ailleurs un numéro en août avec Alain Delon en vedette (101)

Dans les kiosques, du côté des mensuels (Cinéma devenant, pour quelques temps, hebdomadaire), les couvertures se faisaient sur le film de Pialat (Cahiers du Cinéma (375), Cinématographe (113)), celui de Miller (Starfix (28), L'Ecran Fantastique (60), Premiere (102), qui publia par ailleurs un numéro en août avec Alain Delon en vedette (101) Qu'il vienne de France, d'Angleterre ou des Etats-Unis, le genre comique n'offre a priori rien de remarquable, à en juger par cette série de titres : Le facteur de Saint-Tropez (de Richard Balducci, avec Paul Préboist), L'amour propre (premier film de Martin Veyron), Les débiles de l'espace (de Mike Hodges), Les zéros de conduite (de Neal Israel), Police Academy 2 : Au boulot ! (de Jerry Paris), Porky's contre-attaque (de James Komack), Une défense canon (de Willard Huyck avec Dudley Moore et Eddie Murphy). On suppose tout de même moins insignifiants Comment claquer un million de dollars par jour de Walter Hill (avec Richard Pryor) et les deux premiers longs métrages d'un Robert Zemeckis profitant du récent succès public de son A la poursuite du diamant vert (Crazy day, 1978, chronique autour de la Beatlemania en 64 aux USA et La grosse magouille, 1980, satire de l'Amérique profonde avec Kurt Russell).

Qu'il vienne de France, d'Angleterre ou des Etats-Unis, le genre comique n'offre a priori rien de remarquable, à en juger par cette série de titres : Le facteur de Saint-Tropez (de Richard Balducci, avec Paul Préboist), L'amour propre (premier film de Martin Veyron), Les débiles de l'espace (de Mike Hodges), Les zéros de conduite (de Neal Israel), Police Academy 2 : Au boulot ! (de Jerry Paris), Porky's contre-attaque (de James Komack), Une défense canon (de Willard Huyck avec Dudley Moore et Eddie Murphy). On suppose tout de même moins insignifiants Comment claquer un million de dollars par jour de Walter Hill (avec Richard Pryor) et les deux premiers longs métrages d'un Robert Zemeckis profitant du récent succès public de son A la poursuite du diamant vert (Crazy day, 1978, chronique autour de la Beatlemania en 64 aux USA et La grosse magouille, 1980, satire de l'Amérique profonde avec Kurt Russell). Au rayon SF et horreur, nous ne sommes pas mieux lotis avec 2072, les mercenaires du futur (de Lucio Fulci), Diesel (de Robert Kramer, dans lequel Gérard Klein, Agnès Soral, Richard Bohringer et Niels Arestrup jouent à Mad Max), Horror (de Philippe Mora, avec Christopher Lee), Les frénétiques (de David Winters, crimes au Festival de Cannes, vus sous l'angle parodique, dix ans avant Les Nuls) et Vendredi 13 – Chapitre 5 (de Danny Steinmann, où l'on se rend compte que le "chapitre final" sorti quelques mois auparavant n'était donc pas le dernier...). Dans ce désert, ne semblent exister que quatre oasis éventuelles. Dreamscape, de Joseph Ruben, montre un homme, Dennis Quaid, qui se bat dans les rêves des autres. Runaway, l'évadé du futur, de Michael Crichton, conte le combat mené par Tom Selleck contre les robots. De son côté, Ridley Scott, sortant d'Alien et de Blade runner, proposait sa fable médiévalisante et merveilleuse Legend. Derrière le travail visuel époustouflant, perce-t-il quelque chose de consistant ? A vrai dire, ma mémoire me trahit... Enfin, Starman, avec sa trame ET-esque de la créature venue d'ailleurs, ne semble pas vraiment être considéré comme un John Carpenter majeur mais mérite sans doute le détour.

Au rayon SF et horreur, nous ne sommes pas mieux lotis avec 2072, les mercenaires du futur (de Lucio Fulci), Diesel (de Robert Kramer, dans lequel Gérard Klein, Agnès Soral, Richard Bohringer et Niels Arestrup jouent à Mad Max), Horror (de Philippe Mora, avec Christopher Lee), Les frénétiques (de David Winters, crimes au Festival de Cannes, vus sous l'angle parodique, dix ans avant Les Nuls) et Vendredi 13 – Chapitre 5 (de Danny Steinmann, où l'on se rend compte que le "chapitre final" sorti quelques mois auparavant n'était donc pas le dernier...). Dans ce désert, ne semblent exister que quatre oasis éventuelles. Dreamscape, de Joseph Ruben, montre un homme, Dennis Quaid, qui se bat dans les rêves des autres. Runaway, l'évadé du futur, de Michael Crichton, conte le combat mené par Tom Selleck contre les robots. De son côté, Ridley Scott, sortant d'Alien et de Blade runner, proposait sa fable médiévalisante et merveilleuse Legend. Derrière le travail visuel époustouflant, perce-t-il quelque chose de consistant ? A vrai dire, ma mémoire me trahit... Enfin, Starman, avec sa trame ET-esque de la créature venue d'ailleurs, ne semble pas vraiment être considéré comme un John Carpenter majeur mais mérite sans doute le détour. Dans des démarches plus auteuristes, les propositions de Dominique Crevecœur (le film-rêve Contes clandestins), de Lazlo Szabo (le décousu David, Thomas et les autres, production franco-hongroise avec Trintignant, Rochefort et Cottençon) et de Joy Fleury (Tristesse et beauté, d'après Yasunari Kawabata, avec Charlotte Rampling et Andrzej Zulawski) n'ont guère fait date, mais Pierre Jolivet séduisait avec son premier film, Strictement personnel, polar rêveur avec Pierre Arditti, Alain Tanner poursuivait son singulier parcours avec No man's land (quelques personnages, de part et d'autre de la frontière franco-suisse, exposent leur désir de vivre une autre vie) et Robert Guédiguian faisait déjà preuve d'une belle ambition en contant 50 ans de la vie d'un quartier marseillais dans Rouge midi (avec, bien sûr, Gérard Meylan et Ariane Ascaride). Toutefois, le projet le plus intrigant est à chercher du côté des Etats-Unis : dans Strangers kiss, Matthew Chapman imagine ce qui aurait pu se passer lors du tournage du Baiser du tueur (Killer's kiss, 1955), le deuxième long métrage de Stanley Kubrick, les interprètes vivant dans la réalité, peu ou prou, les mêmes (més)aventures que dans la fiction.

Dans des démarches plus auteuristes, les propositions de Dominique Crevecœur (le film-rêve Contes clandestins), de Lazlo Szabo (le décousu David, Thomas et les autres, production franco-hongroise avec Trintignant, Rochefort et Cottençon) et de Joy Fleury (Tristesse et beauté, d'après Yasunari Kawabata, avec Charlotte Rampling et Andrzej Zulawski) n'ont guère fait date, mais Pierre Jolivet séduisait avec son premier film, Strictement personnel, polar rêveur avec Pierre Arditti, Alain Tanner poursuivait son singulier parcours avec No man's land (quelques personnages, de part et d'autre de la frontière franco-suisse, exposent leur désir de vivre une autre vie) et Robert Guédiguian faisait déjà preuve d'une belle ambition en contant 50 ans de la vie d'un quartier marseillais dans Rouge midi (avec, bien sûr, Gérard Meylan et Ariane Ascaride). Toutefois, le projet le plus intrigant est à chercher du côté des Etats-Unis : dans Strangers kiss, Matthew Chapman imagine ce qui aurait pu se passer lors du tournage du Baiser du tueur (Killer's kiss, 1955), le deuxième long métrage de Stanley Kubrick, les interprètes vivant dans la réalité, peu ou prou, les mêmes (més)aventures que dans la fiction. Pour beaucoup, l'événement de l'été fut la sortie de Pale rider de Clint Eastwood. Ce western à la fois classique et détaché, mythique et réaliste, j'avoue l'avoir apprécié à chaque vision mais jamais "totalement". Le caractère non-chronologique de ma découverte de l'œuvre eastwoodienne y est sans doute pour quelque chose mais j'ai toujours préféré à ce titre Josey Wales ou Impitoyable. Le véritable film-phare de juillet-août 85 serait alors le Sang pour sang de Joel Coen (à peine mentionnait-on à l'époque le prénom de son frère-scénariste Ethan). Le jugement me paraît cependant légèrement biaisé : l'amour que l'on peut lui porter dépendant à mon sens beaucoup plus de ce que l'on connaît de la suite que de la réalité du film lui-même, habile exercice de style annonçant des vertiges plus prononcés. Pour moi, donc, le chef-d'œuvre est ailleurs. Dans la case "Documentaire". Il ne s'agit certes pas de Carné, l'homme à la caméra, hommage plan-plan au réalisateur du Jour se lève par Christian-Jacque, ni de Pumping Iron 2, l'enquête de George Butler sur le culturisme féminin, mais de Stop making sense, indépassable sommet du film-concert. Derrière la caméra : Jonathan Demme (dont le premier film, Cinq femmes à abattre, série B cormanienne de 1974 sortait au même moment). Devant : David Byrne et ses Talking Heads. Scénographie, son, lumières, montage : tout concourt à faire de cette prestation, donnée spécialement pour le film et gardant pourtant la fraîcheur et l'intensité d'un live "classique", le modèle du genre. Le génie du groupe et l'amour du réalisateur pour la musique achèvent de rendre le résultat miraculeux.

Pour beaucoup, l'événement de l'été fut la sortie de Pale rider de Clint Eastwood. Ce western à la fois classique et détaché, mythique et réaliste, j'avoue l'avoir apprécié à chaque vision mais jamais "totalement". Le caractère non-chronologique de ma découverte de l'œuvre eastwoodienne y est sans doute pour quelque chose mais j'ai toujours préféré à ce titre Josey Wales ou Impitoyable. Le véritable film-phare de juillet-août 85 serait alors le Sang pour sang de Joel Coen (à peine mentionnait-on à l'époque le prénom de son frère-scénariste Ethan). Le jugement me paraît cependant légèrement biaisé : l'amour que l'on peut lui porter dépendant à mon sens beaucoup plus de ce que l'on connaît de la suite que de la réalité du film lui-même, habile exercice de style annonçant des vertiges plus prononcés. Pour moi, donc, le chef-d'œuvre est ailleurs. Dans la case "Documentaire". Il ne s'agit certes pas de Carné, l'homme à la caméra, hommage plan-plan au réalisateur du Jour se lève par Christian-Jacque, ni de Pumping Iron 2, l'enquête de George Butler sur le culturisme féminin, mais de Stop making sense, indépassable sommet du film-concert. Derrière la caméra : Jonathan Demme (dont le premier film, Cinq femmes à abattre, série B cormanienne de 1974 sortait au même moment). Devant : David Byrne et ses Talking Heads. Scénographie, son, lumières, montage : tout concourt à faire de cette prestation, donnée spécialement pour le film et gardant pourtant la fraîcheur et l'intensité d'un live "classique", le modèle du genre. Le génie du groupe et l'amour du réalisateur pour la musique achèvent de rendre le résultat miraculeux. Dans les kiosques, hormis Positif (293-294) et La Revue du Cinéma (407) qui mettent le même film en couverture (La forêt d'émeraude de John Boorman, sorti en juin), les revues et magazines font preuve de diversité. Le choix se porte sur le Nostalghia d'Andreï Tarkovski (sorti en mai) pour Cinéma 85 (319-320), sur Les enfants de Marguerite Duras (sorti en mai) pour les Cahiers du Cinéma (374), sur l'Adieu Bonaparte de Youssef Chahine (sorti en mai) pour Jeune Cinéma (168), sur Starman pour L'Ecran Fantastique (58). Du côté de Cinématographe (112), on propose un dossier sur le cinéma beur (avec Abdellatif Kechiche, alors acteur, en couverture) et à Premiere, on fête le centième numéro.

Dans les kiosques, hormis Positif (293-294) et La Revue du Cinéma (407) qui mettent le même film en couverture (La forêt d'émeraude de John Boorman, sorti en juin), les revues et magazines font preuve de diversité. Le choix se porte sur le Nostalghia d'Andreï Tarkovski (sorti en mai) pour Cinéma 85 (319-320), sur Les enfants de Marguerite Duras (sorti en mai) pour les Cahiers du Cinéma (374), sur l'Adieu Bonaparte de Youssef Chahine (sorti en mai) pour Jeune Cinéma (168), sur Starman pour L'Ecran Fantastique (58). Du côté de Cinématographe (112), on propose un dossier sur le cinéma beur (avec Abdellatif Kechiche, alors acteur, en couverture) et à Premiere, on fête le centième numéro. En hommage à la Roja, championne du monde 2010, je commence par publier ma note mensuelle en espagnol.

En hommage à la Roja, championne du monde 2010, je commence par publier ma note mensuelle en espagnol. Il en va ainsi, en premier lieu, de la comédie avec Les anges se fendent la gueule de Jamie Uys (soit 1h35 de caméra cachée), Y a pas le feu de Richard Balducci et Gros dégueulasse de Bruno Zincone (d'après Reiser avec Maurice Risch dans le rôle titre). Derrière un tel tiercé, on en arriverait presque à être tenté par Patrouille de nuit de Jackie Kong (parodie américaine de film policier) ou Drôle de samedi de Bay Okan (suite franco-suisse de saynètes humoristiques ciblant le quotidien, avec Francis Huster, Carole Laure, Jacques Villeret, Michel Blanc, Jean-Luc Bideau...).

Il en va ainsi, en premier lieu, de la comédie avec Les anges se fendent la gueule de Jamie Uys (soit 1h35 de caméra cachée), Y a pas le feu de Richard Balducci et Gros dégueulasse de Bruno Zincone (d'après Reiser avec Maurice Risch dans le rôle titre). Derrière un tel tiercé, on en arriverait presque à être tenté par Patrouille de nuit de Jackie Kong (parodie américaine de film policier) ou Drôle de samedi de Bay Okan (suite franco-suisse de saynètes humoristiques ciblant le quotidien, avec Francis Huster, Carole Laure, Jacques Villeret, Michel Blanc, Jean-Luc Bideau...). Certes, il y a bien dans le lot quelques titres plus connus que ces derniers mais aucun ne m'a laissé de souvenir impérissable. Le baiser de la femme-araignée d'Hector Babenco est un assez fameux film à tiroirs sur les maux de l'Amérique latine, bénéficiant de l'interprétation de William Hurt, récompensé à Cannes, et de Raul Julia. Choose me est une ronde moderne et altmanienne d'Alan Rudolph, lequel m'a quelque fois intéressé sans jamais me passionner réellement, y compris à cette occasion (malgré Geneviève Bujold et Keith Carradine). Escalier C de Jean-Charles Tacchella connut un beau succès mais cette vue en coupe d'un immeuble parisien dans lequel se croisaient entre autres Robin Renucci, Jacques Bonnaffé et Jean-Pierre Bacri, débouche-t-elle sur autre chose qu'un "film sympathique" ? A l'opposé de ce registre de demi-teinte, nous pouvons placer Les jours et les nuits de China Blue du provocateur Ken Russell, qui filmait là Kathleen Turner en train de mener sa double vie dans les quartiers chauds. Cette virée nocturne et allumée s'offrait à nous, adolescents, nimbée de scandale. Vingt-cinq ans après, l'odeur de souffre persiste-t-elle ? Je n'en sais absolument rien, faute d'avoir revu le film depuis. Ce que j'ai fait en revanche pour La forêt d'émeraude de John Boorman, entreprise ambitieuse, spectaculaire et poétique, évènement du mois, probablement. Sauf que... La puissance visuelle et narrative libérée par cette aventure amazonienne m'avait soufflé à quinze ans, puis fortement agacé à vingt-cinq. Peut-être aurais-je dû m'y replonger à trente-cinq, histoire de voir si le balancier se remettait à l'équilibre, bien que la carrière de Boorman me paraisse aussi accidentée qu'un manège à sensations, passant du très haut au très bas sans s'arrêter à mi-chemin.

Certes, il y a bien dans le lot quelques titres plus connus que ces derniers mais aucun ne m'a laissé de souvenir impérissable. Le baiser de la femme-araignée d'Hector Babenco est un assez fameux film à tiroirs sur les maux de l'Amérique latine, bénéficiant de l'interprétation de William Hurt, récompensé à Cannes, et de Raul Julia. Choose me est une ronde moderne et altmanienne d'Alan Rudolph, lequel m'a quelque fois intéressé sans jamais me passionner réellement, y compris à cette occasion (malgré Geneviève Bujold et Keith Carradine). Escalier C de Jean-Charles Tacchella connut un beau succès mais cette vue en coupe d'un immeuble parisien dans lequel se croisaient entre autres Robin Renucci, Jacques Bonnaffé et Jean-Pierre Bacri, débouche-t-elle sur autre chose qu'un "film sympathique" ? A l'opposé de ce registre de demi-teinte, nous pouvons placer Les jours et les nuits de China Blue du provocateur Ken Russell, qui filmait là Kathleen Turner en train de mener sa double vie dans les quartiers chauds. Cette virée nocturne et allumée s'offrait à nous, adolescents, nimbée de scandale. Vingt-cinq ans après, l'odeur de souffre persiste-t-elle ? Je n'en sais absolument rien, faute d'avoir revu le film depuis. Ce que j'ai fait en revanche pour La forêt d'émeraude de John Boorman, entreprise ambitieuse, spectaculaire et poétique, évènement du mois, probablement. Sauf que... La puissance visuelle et narrative libérée par cette aventure amazonienne m'avait soufflé à quinze ans, puis fortement agacé à vingt-cinq. Peut-être aurais-je dû m'y replonger à trente-cinq, histoire de voir si le balancier se remettait à l'équilibre, bien que la carrière de Boorman me paraisse aussi accidentée qu'un manège à sensations, passant du très haut au très bas sans s'arrêter à mi-chemin. Finalement, dans la jungle de ce mois de juin 85, mieux vaut peut-être chercher son bonheur dans les marges. Profiter de la reprise d'un mélodrame indien réputé de 1957 (Assoiffé de Guru Dutt). Se laisser tenter par l'inclassable Repo man d'Alex Cox (avec Harry Dean Stanton et Emilio Estevez), récit passant par le prisme de divers genres, du film noir à la SF, par Des terroristes à la retraite, documentaire signé Mosco sur le groupe Manouchian, sorti alors en salles à la sauvette et diffusé à la télévision après bien des péripéties (les obstacles rencontrés étant dus à une volonté de protéger l'image du Parti Communiste, mis en cause dans l'affaire) ou par Visages de femmes de l'Ivoirien Désiré Ecaré. Voire, pour les plus aventureux, se frotter à l'improbable drame secouant le milieu de l'aérobic conté par Lawrence Dane dans Heavenly Bodies, au film de prison chaud-bouillant américano-ouest-allemand Chaleur rouge de Robert Collector (Linda Blair y est emprisonnée par le KGB et subit les sévices de Sylvia Kristel, le tout étant à l'époque interdit aux moins de 18 ans), à l'érotique Joy et Joan de Jacques Saurel (pour voir Brigitte Lahaie ailleurs que dans du X). Ou bien, en désespoir de cause, se reporter sur Colossale débauche pour une femme frigide de Youri Berko, porno se distinguant de la production courante au moins par son titre.

Finalement, dans la jungle de ce mois de juin 85, mieux vaut peut-être chercher son bonheur dans les marges. Profiter de la reprise d'un mélodrame indien réputé de 1957 (Assoiffé de Guru Dutt). Se laisser tenter par l'inclassable Repo man d'Alex Cox (avec Harry Dean Stanton et Emilio Estevez), récit passant par le prisme de divers genres, du film noir à la SF, par Des terroristes à la retraite, documentaire signé Mosco sur le groupe Manouchian, sorti alors en salles à la sauvette et diffusé à la télévision après bien des péripéties (les obstacles rencontrés étant dus à une volonté de protéger l'image du Parti Communiste, mis en cause dans l'affaire) ou par Visages de femmes de l'Ivoirien Désiré Ecaré. Voire, pour les plus aventureux, se frotter à l'improbable drame secouant le milieu de l'aérobic conté par Lawrence Dane dans Heavenly Bodies, au film de prison chaud-bouillant américano-ouest-allemand Chaleur rouge de Robert Collector (Linda Blair y est emprisonnée par le KGB et subit les sévices de Sylvia Kristel, le tout étant à l'époque interdit aux moins de 18 ans), à l'érotique Joy et Joan de Jacques Saurel (pour voir Brigitte Lahaie ailleurs que dans du X). Ou bien, en désespoir de cause, se reporter sur Colossale débauche pour une femme frigide de Youri Berko, porno se distinguant de la production courante au moins par son titre. Dans les kiosques, la plupart des revues proposaient alors des dossiers sur le Festival de Cannes. Cinéma 85 (318) et les Cahiers du Cinéma (373) mettaient en valeur Rendez-vous d'André Téchiné, Starfix (27) un quatuor de films composé de Mishima (Paul Schrader), Pale rider (Clint Eastwood), Witness (Peter Weir) et d'un autre non identifié. Cinématographe (111), qui rendait hommage aux acteurs, affichait Miranda Richardson, alors que Premiere (99) célèbrait la rencontre entre Sigourney Weaver et Gérard Depardieu (dans le film de Daniel Vigne, Une femme ou deux). Positif (292) et La Revue du Cinéma (406), choisissaient pour orner leur couverture Mishima (sorti en mai, comme le Téchiné cité précédemment), Jeune Cinéma (167) Au-delà des murs d'Uri Barbash (sorti en avril) et enfin L'Ecran Fantastique (57) Starfighter.

Dans les kiosques, la plupart des revues proposaient alors des dossiers sur le Festival de Cannes. Cinéma 85 (318) et les Cahiers du Cinéma (373) mettaient en valeur Rendez-vous d'André Téchiné, Starfix (27) un quatuor de films composé de Mishima (Paul Schrader), Pale rider (Clint Eastwood), Witness (Peter Weir) et d'un autre non identifié. Cinématographe (111), qui rendait hommage aux acteurs, affichait Miranda Richardson, alors que Premiere (99) célèbrait la rencontre entre Sigourney Weaver et Gérard Depardieu (dans le film de Daniel Vigne, Une femme ou deux). Positif (292) et La Revue du Cinéma (406), choisissaient pour orner leur couverture Mishima (sorti en mai, comme le Téchiné cité précédemment), Jeune Cinéma (167) Au-delà des murs d'Uri Barbash (sorti en avril) et enfin L'Ecran Fantastique (57) Starfighter.

Birdy fit sur mon cerveau d'adolescent autant impression que Subway le mois précédent (Luc Besson est tout au long des années 80, un petit frère possible d'Alan Parker). Au fur et à mesure des révisions, il eut tendance à s'alourdir (sur de nombreux plans : le jeu de Nicholas Cage, la vision du Vietnam, les envolées de la caméra, les percussions de Peter Gabriel, la pirouette finale) jusqu'à en devenir pénible. Objectivement, cela doit pourtant rester comme l'un des films les plus regardables du cinéaste. Witness fut aussi fort apprécié par ma jeune personne. Peter Weir, autre réalisateur culte de l'époque, filmait là un polar chez les Amishs, s'assurant au moins l'originalité du cadre. La présence d'Harrison Ford et de Kelly McGillis n'était alors pas étrangère à mon attachement. Aujourd'hui, l'œuvre doit toujours se révéler de bonne facture... L'autre film du mois vu au moment de sa sortie en salles est Le thé au harem d'Archimède, succès-phénomène de société de Mehdi Charef, d'après son propre livre autobiographique. De cette histoire de banlieue, j'avoue malheureusement ne pas me rappeler grand chose.

Birdy fit sur mon cerveau d'adolescent autant impression que Subway le mois précédent (Luc Besson est tout au long des années 80, un petit frère possible d'Alan Parker). Au fur et à mesure des révisions, il eut tendance à s'alourdir (sur de nombreux plans : le jeu de Nicholas Cage, la vision du Vietnam, les envolées de la caméra, les percussions de Peter Gabriel, la pirouette finale) jusqu'à en devenir pénible. Objectivement, cela doit pourtant rester comme l'un des films les plus regardables du cinéaste. Witness fut aussi fort apprécié par ma jeune personne. Peter Weir, autre réalisateur culte de l'époque, filmait là un polar chez les Amishs, s'assurant au moins l'originalité du cadre. La présence d'Harrison Ford et de Kelly McGillis n'était alors pas étrangère à mon attachement. Aujourd'hui, l'œuvre doit toujours se révéler de bonne facture... L'autre film du mois vu au moment de sa sortie en salles est Le thé au harem d'Archimède, succès-phénomène de société de Mehdi Charef, d'après son propre livre autobiographique. De cette histoire de banlieue, j'avoue malheureusement ne pas me rappeler grand chose. Toutefois, le très grand film du mois était dû à quelqu'un qui n'en aura guère été avare dans sa carrière malgré la relative faiblesse quantitative de sa production. Avec Nostalghia, Andreï Tarkovski, exilé en Italie, sondait en effet les profondeurs de l'âme avec une puissance émotionnelle et esthétique toujours aussi impressionnante. J'y avais trouvé pour ma part des visions sidérantes (l'ultime plan du film) et une expérience du temps inédite (le plan-séquence de la bougie portée d'un mur à l'autre).

Toutefois, le très grand film du mois était dû à quelqu'un qui n'en aura guère été avare dans sa carrière malgré la relative faiblesse quantitative de sa production. Avec Nostalghia, Andreï Tarkovski, exilé en Italie, sondait en effet les profondeurs de l'âme avec une puissance émotionnelle et esthétique toujours aussi impressionnante. J'y avais trouvé pour ma part des visions sidérantes (l'ultime plan du film) et une expérience du temps inédite (le plan-séquence de la bougie portée d'un mur à l'autre). Moins indispensables mais pas négligeables pour autant semblent être Les enfants de Marguerite Duras (un "enfant" à l'apparence d'adulte acquiert toutes les connaissances possibles sans la moindre éducation), Split image (L'envoûtement) de Ted "Rambo" Kotcheff (mise en garde contre les sectes que l'on imagine déroulée avec efficacité), That's dancing de Jack Haley Jr. (troisième volet d'une anthologie de séquences de comédies musicales, produit par Gene Kelly), Le retour des morts-vivants de Dan O'Bannon (variation que l'on dit plutôt digne par rapport au modèle posé par Romero). En revanche, Parking est une œuvre de Jacques Demy rarement défendue, même par les admirateurs du cinéaste. Cette réactualisation du mythe d'Orphée serait notamment plombée par l'interprétation de Francis Huster (ce qui n'est pas une surprise) et une partition très moyenne de Michel Legrand (ce qui l'est déjà un peu plus).

Moins indispensables mais pas négligeables pour autant semblent être Les enfants de Marguerite Duras (un "enfant" à l'apparence d'adulte acquiert toutes les connaissances possibles sans la moindre éducation), Split image (L'envoûtement) de Ted "Rambo" Kotcheff (mise en garde contre les sectes que l'on imagine déroulée avec efficacité), That's dancing de Jack Haley Jr. (troisième volet d'une anthologie de séquences de comédies musicales, produit par Gene Kelly), Le retour des morts-vivants de Dan O'Bannon (variation que l'on dit plutôt digne par rapport au modèle posé par Romero). En revanche, Parking est une œuvre de Jacques Demy rarement défendue, même par les admirateurs du cinéaste. Cette réactualisation du mythe d'Orphée serait notamment plombée par l'interprétation de Francis Huster (ce qui n'est pas une surprise) et une partition très moyenne de Michel Legrand (ce qui l'est déjà un peu plus). Au rayon presse, nous pouvions trouver un numéro exceptionnel des Cahiers du Cinéma (371-372) consacré au scénario dans le cinéma français (avec l'abonné Godard en couverture) et un "spécial Cannes" dans Premiere (98, Clint Eastwood, Harrison Ford, Juliette Binoche & Wadeck Stanczak, Claude Chabrol et Nathalie Baye & Johnny Halliday se partageant la une). L'Ecran Fantastique (56) fêtait Harrison Ford et Witness alors que Starfix (26) rencontrait Isabelle Adjani à l'occasion de de Subway. Comme ce dernier film, La maison et le monde de Satyajit Ray et La route des Indes de David Lean venaient de sortir le mois précédent. Ils se retrouvaient en couverture, respectivement, de Cinéma 85 (317) et de Positif (291). Cinématographe (110) ornait la sienne d'une photo tirée de Rendez-vous. Enfin, La Revue du Cinéma (405) anticipait sur l'arrivée de Pale rider sur les écrans en s'entretenant avec Clint Eastwood.

Au rayon presse, nous pouvions trouver un numéro exceptionnel des Cahiers du Cinéma (371-372) consacré au scénario dans le cinéma français (avec l'abonné Godard en couverture) et un "spécial Cannes" dans Premiere (98, Clint Eastwood, Harrison Ford, Juliette Binoche & Wadeck Stanczak, Claude Chabrol et Nathalie Baye & Johnny Halliday se partageant la une). L'Ecran Fantastique (56) fêtait Harrison Ford et Witness alors que Starfix (26) rencontrait Isabelle Adjani à l'occasion de de Subway. Comme ce dernier film, La maison et le monde de Satyajit Ray et La route des Indes de David Lean venaient de sortir le mois précédent. Ils se retrouvaient en couverture, respectivement, de Cinéma 85 (317) et de Positif (291). Cinématographe (110) ornait la sienne d'une photo tirée de Rendez-vous. Enfin, La Revue du Cinéma (405) anticipait sur l'arrivée de Pale rider sur les écrans en s'entretenant avec Clint Eastwood. Bien que ces aveux soient aujourd'hui un brin douloureux, commençons par ce qui nous attirait réellement en ce temps-là. Pensant tomber sur un Outsiders à la Française, nous nous étions précipités à la projection de Hors-la-loi, de Robin Davis. Une dizaine de jeunes rebelles sans cause, parmi lesquels Clovis Cornillac, Wadeck Stanczak et Isabelle Pasco, s'y trouvaient pourchassés par la police et quelques paysans de Lozère. Sans encore y connaître grand chose, il nous était tout de même apparu que l'ensemble n'était pas vraiment du niveau de Coppola. En revanche, à l'âge de 13 ans, coincé au stade cinéphile débutant et uniquement informé par Première, il était difficile de ne pas succomber à l'épate de Luc Besson et de son Subway, de ne pas trouver ça génial, de ne pas y revenir plusieurs fois et de ne pas en retenir toutes les répliques. Ayant par la suite opéré une volte-face par rapport au cinéma du nounours barbu, étant passé à un rejet total, à la violence proportionnelle à l'amour porté auparavant (devrai-je porter plainte pour avoir été ainsi abusé en ces années d'innocence ?), il m'est impossible aujourd'hui de juger cet objet sereinement.

Bien que ces aveux soient aujourd'hui un brin douloureux, commençons par ce qui nous attirait réellement en ce temps-là. Pensant tomber sur un Outsiders à la Française, nous nous étions précipités à la projection de Hors-la-loi, de Robin Davis. Une dizaine de jeunes rebelles sans cause, parmi lesquels Clovis Cornillac, Wadeck Stanczak et Isabelle Pasco, s'y trouvaient pourchassés par la police et quelques paysans de Lozère. Sans encore y connaître grand chose, il nous était tout de même apparu que l'ensemble n'était pas vraiment du niveau de Coppola. En revanche, à l'âge de 13 ans, coincé au stade cinéphile débutant et uniquement informé par Première, il était difficile de ne pas succomber à l'épate de Luc Besson et de son Subway, de ne pas trouver ça génial, de ne pas y revenir plusieurs fois et de ne pas en retenir toutes les répliques. Ayant par la suite opéré une volte-face par rapport au cinéma du nounours barbu, étant passé à un rejet total, à la violence proportionnelle à l'amour porté auparavant (devrai-je porter plainte pour avoir été ainsi abusé en ces années d'innocence ?), il m'est impossible aujourd'hui de juger cet objet sereinement. Plus marquants sont trois autres films de ce mois, découverts plus tardivement. Les 613 minutes de Shoah représentent une expérience physique unique, vertigineuse et étouffante. Le documentaire de Claude Lanzmann sur l'extermination des Juifs d'Europe dans les camps nazis est d'une grande importance historique et provoque quantité de réflexions sur l'esthétique et la morale. Un fois que ceci a été rappelé, on peut regretter que cette œuvre monumentale ait été à l'origine de l'établissement d'un dogme et de la formulation d'un interdit, celui de la représentation, interdit constamment réaffirmé depuis par l'auteur et ses admirateurs inconditionnels.

Plus marquants sont trois autres films de ce mois, découverts plus tardivement. Les 613 minutes de Shoah représentent une expérience physique unique, vertigineuse et étouffante. Le documentaire de Claude Lanzmann sur l'extermination des Juifs d'Europe dans les camps nazis est d'une grande importance historique et provoque quantité de réflexions sur l'esthétique et la morale. Un fois que ceci a été rappelé, on peut regretter que cette œuvre monumentale ait été à l'origine de l'établissement d'un dogme et de la formulation d'un interdit, celui de la représentation, interdit constamment réaffirmé depuis par l'auteur et ses admirateurs inconditionnels. Une fois ces titres énoncés, il en reste, parmi ceux qui me sont inconnus, de très tentants : en premier lieu, Micki et Maude de Blake Edwards (Dudley Moore, coincé entre Amy Irving et Ann Reinking, y devient bigame), puis La balade inoubliable du discret mais sensible Pupi Avati, Brother de John Sayles (l'histoire d'un esclave noir échappé d'une autre planète et aterrissant à New York, poursuivi par deux chasseurs de primes), La maison et le monde, l'un des derniers longs-métrages de Satyajit Ray (encore une fois adapté de Rabindranath Tagore et traitant de la confrontation entre valeurs indiennes et occidentales), Marlene, un documentaire de Maximilian Schell sur Dietrich (présente sur la bande son mais ayant refusé de se laisser filmer), La route des Indes du revenant David Lean (nouvelle fresque historique d'après E.M. Forster) et enfin Le pactole, énième fable immorale de Jean-Pierre Mocky.

Une fois ces titres énoncés, il en reste, parmi ceux qui me sont inconnus, de très tentants : en premier lieu, Micki et Maude de Blake Edwards (Dudley Moore, coincé entre Amy Irving et Ann Reinking, y devient bigame), puis La balade inoubliable du discret mais sensible Pupi Avati, Brother de John Sayles (l'histoire d'un esclave noir échappé d'une autre planète et aterrissant à New York, poursuivi par deux chasseurs de primes), La maison et le monde, l'un des derniers longs-métrages de Satyajit Ray (encore une fois adapté de Rabindranath Tagore et traitant de la confrontation entre valeurs indiennes et occidentales), Marlene, un documentaire de Maximilian Schell sur Dietrich (présente sur la bande son mais ayant refusé de se laisser filmer), La route des Indes du revenant David Lean (nouvelle fresque historique d'après E.M. Forster) et enfin Le pactole, énième fable immorale de Jean-Pierre Mocky. Pour les revues et magazines de cinéma, c'est surtout 2010 qui crée l'évènement en avril de cette année. Le film de Peter Hyams se retrouve en effet en couverture de Cinéma 85 (316), de Starfix (25) et de L'Ecran Fantastique (55). Les Cahiers du Cinéma (370) choisissent de poursuivre le dialogue avec Chabrol (Poulet au vinaigre est à la une) et Positif (290) avec Blake Edwards (Micki et Maude). La Revue du Cinéma (404) élit La petite fille au tambour de George Roy Hill et Jeune Cinéma (166), Louise l'insoumise de Charlotte Silvera, tous deux sortis en mars. Cinématographe (109) illustre son numéro sur les "Chocs de cultures" par une photo du Fleuve de Jean Renoir. Enfin, Premiere (97) rencontre Yves Montand, bientôt à l'affiche dans le Jean de Florette de Claude Berri.

Pour les revues et magazines de cinéma, c'est surtout 2010 qui crée l'évènement en avril de cette année. Le film de Peter Hyams se retrouve en effet en couverture de Cinéma 85 (316), de Starfix (25) et de L'Ecran Fantastique (55). Les Cahiers du Cinéma (370) choisissent de poursuivre le dialogue avec Chabrol (Poulet au vinaigre est à la une) et Positif (290) avec Blake Edwards (Micki et Maude). La Revue du Cinéma (404) élit La petite fille au tambour de George Roy Hill et Jeune Cinéma (166), Louise l'insoumise de Charlotte Silvera, tous deux sortis en mars. Cinématographe (109) illustre son numéro sur les "Chocs de cultures" par une photo du Fleuve de Jean Renoir. Enfin, Premiere (97) rencontre Yves Montand, bientôt à l'affiche dans le Jean de Florette de Claude Berri.