Mai est déjà derrière nous. Il est l'heure de se retourner sur ce que nous pouvions trouver dans les salles de cinéma françaises en Juin 1984 :

Venant après une livraison relativement riche, celle de ce mois-ci se révèle bien fade en comparaison. Le tour d'horizon sera donc rapide.

Under fire de Roger Spottiswoode est l'un des films de reporters les plus solides (un genre assez prisé à l'époque, de L'année de tous les dangers à Salvador), qui doit beaucoup à son scénario et ses interprètes : Nick Nolte, Gene Hackman, Joanna Cassidy et Jean-Louis Trintignant en grand manipulateur. Un léger mais bon souvenir enrobe le documentaire (découvert plus tard à la télévision) co-signé par Bertrand Tavernier et Robert Parrish, Mississippi blues, une ballade musicale dans le sud des Etats-Unis, à la rencontre de populations délaissées. Et c'est à peu près tout pour les films connus de mes services... Je pense seulement avoir vu (à la faveur d'une diffusion TV ?), sans émotion particulière, le Pinot simple flic de Jugnot (première réalisation de l'ex-Splendid, avec une Fanny Bastien qui bouleversait alors nos sens de pré-ados).

Under fire de Roger Spottiswoode est l'un des films de reporters les plus solides (un genre assez prisé à l'époque, de L'année de tous les dangers à Salvador), qui doit beaucoup à son scénario et ses interprètes : Nick Nolte, Gene Hackman, Joanna Cassidy et Jean-Louis Trintignant en grand manipulateur. Un léger mais bon souvenir enrobe le documentaire (découvert plus tard à la télévision) co-signé par Bertrand Tavernier et Robert Parrish, Mississippi blues, une ballade musicale dans le sud des Etats-Unis, à la rencontre de populations délaissées. Et c'est à peu près tout pour les films connus de mes services... Je pense seulement avoir vu (à la faveur d'une diffusion TV ?), sans émotion particulière, le Pinot simple flic de Jugnot (première réalisation de l'ex-Splendid, avec une Fanny Bastien qui bouleversait alors nos sens de pré-ados).

Qu'ai-je raté ? A priori, pas grand chose, si ce n'est quelques propositions italiennes. Il n'était bien évidemment pas question, à l'époque, d'aller voir l'interdit aux moins de 18 ans La clé, du sulfureux Tinto Brass (avec Stefania Sandrelli) mais aujourd'hui que je suis un peu plus mûr, j'irai bien jeter un coup d'oeil à travers la serrure. Mes chers amis N°2, toujours avec Philippe Noiret et Ugo Tognazzi, se fit moins remarqué que le premier volet (sorti en 1975) mais Mario Monicelli semblait y distiller encore quelques plaisirs. Quartetto Basileus (film sur la musique de Fabio Carpi) avait plusieurs défenseurs dans la presse, Rosa (vaudeville olé-olé de Salvatore Samperi, avec Laura Antonelli et Fernando Rey) beaucoup moins. Rattachons à ce groupe Gabriela (brésilien, de Bruno Barreto, avec Marcello Mastroianni et Sonia Braga).

Qu'ai-je raté ? A priori, pas grand chose, si ce n'est quelques propositions italiennes. Il n'était bien évidemment pas question, à l'époque, d'aller voir l'interdit aux moins de 18 ans La clé, du sulfureux Tinto Brass (avec Stefania Sandrelli) mais aujourd'hui que je suis un peu plus mûr, j'irai bien jeter un coup d'oeil à travers la serrure. Mes chers amis N°2, toujours avec Philippe Noiret et Ugo Tognazzi, se fit moins remarqué que le premier volet (sorti en 1975) mais Mario Monicelli semblait y distiller encore quelques plaisirs. Quartetto Basileus (film sur la musique de Fabio Carpi) avait plusieurs défenseurs dans la presse, Rosa (vaudeville olé-olé de Salvatore Samperi, avec Laura Antonelli et Fernando Rey) beaucoup moins. Rattachons à ce groupe Gabriela (brésilien, de Bruno Barreto, avec Marcello Mastroianni et Sonia Braga).

Ailleurs, il y a du tri à faire parmi : Reckless (d'un James Foley qui allait bientôt avoir la cote), Liquid sky (Slava Tsukerman), Looker (SF de Michael Crichton), Le mystère Silkwood (Mike Nichols avec Meryl Streep), En plein cauchemar (film à sketchs fantastiques de Joseph Sargent), Le dernier testament (SF de Lynne Littman), Les moissons du printemps (ou la nostalgie des années 40 par Richard Benjamin, avec Sean penn et Nicholas Cage), Utu (du néo-zélandais Geoff Murphy), Le voleur de feuilles (Pierre Trabaud), Une fille pour Gregory (de Bill Forsyth, sorti après mais réalisé avant l'intéressant Local hero), Le dernier hiver (israélien, de Riki Schelach Nissimoff), Maria Chapdeleine (du prolifique couple canadien Gilles Carle et Carole Laure) et un film dont on avait oublié l'existence (malgré la participation de Garrel ou Akerman), Paris vu par... 20 ans après.

Voilà pour juin 1984. La suite le mois prochain...

Bien évidemment, le film du mois est... Footloose de Herbert Ross, dans lequel Kevin Bacon luttait pour son droit à danser le rock'n'roll dans la bourgade tenue d'une main de fer par un rigide pasteur, également père de la craquante Lori Singer qui l'attirait tant (Kevin, pas le pasteur). Une fausse rébellion livrée clés en main à un public adolescent peu regardant et n'ayant jamais vu La fureur de vivre (la course de voitures est reprise, mais avec des tracteurs). A douze ans, cela peut faire illusion une fois. Pas deux.

Bien évidemment, le film du mois est... Footloose de Herbert Ross, dans lequel Kevin Bacon luttait pour son droit à danser le rock'n'roll dans la bourgade tenue d'une main de fer par un rigide pasteur, également père de la craquante Lori Singer qui l'attirait tant (Kevin, pas le pasteur). Une fausse rébellion livrée clés en main à un public adolescent peu regardant et n'ayant jamais vu La fureur de vivre (la course de voitures est reprise, mais avec des tracteurs). A douze ans, cela peut faire illusion une fois. Pas deux. Mai 1984, c'était le mois James Woods, l'excellent acteur à l'affiche du Leone se retrouvait aussi sur celles de Contre toute attente et de Videodrome. Le premier (avec Rachel Ward et Jeff Bridges), remake du Out of the past de Tourneur par Taylor Hackford, fit son petit effet. Reste à savoir si l'esthétique années 80 ne l'a pas trop altéré. Le second est bien sûr le film cultissime de David Cronenberg. Découvert seulement dans les années 90 pour ma part (donc trop tard ?), je n'y adhérais pas entièrement mais étais prêt à reconnaître l'importance de l'oeuvre et son invention assez stupéfiante. De plus, Cronenberg, qui, de Barbara Steele et Marilyn Chambers à Maria Bello et Naomi Watts, a toujours eu le chic pour filmer les actrices les plus troublantes, nous révélait ici une autre facette du talent de Deborah "Blondie" Harry.

Mai 1984, c'était le mois James Woods, l'excellent acteur à l'affiche du Leone se retrouvait aussi sur celles de Contre toute attente et de Videodrome. Le premier (avec Rachel Ward et Jeff Bridges), remake du Out of the past de Tourneur par Taylor Hackford, fit son petit effet. Reste à savoir si l'esthétique années 80 ne l'a pas trop altéré. Le second est bien sûr le film cultissime de David Cronenberg. Découvert seulement dans les années 90 pour ma part (donc trop tard ?), je n'y adhérais pas entièrement mais étais prêt à reconnaître l'importance de l'oeuvre et son invention assez stupéfiante. De plus, Cronenberg, qui, de Barbara Steele et Marilyn Chambers à Maria Bello et Naomi Watts, a toujours eu le chic pour filmer les actrices les plus troublantes, nous révélait ici une autre facette du talent de Deborah "Blondie" Harry. Passons aux films que je ne connais pas. Mai 1984, c'était aussi, finalement, le mois des films ou des auteurs réellement ou potentiellement cultes. J'ai parlé de Leone, Cronenberg et Blier mais il en reste d'autres. La femme publique d'Andrzej Zulawski (avec Huster et Kaprisky) et La pirate de Jacques Doillon (Birkin, Detmers et Léotard) sortaient en même temps, véhiculant un fort parfum de scandale et promettant une puissante escalade érotique. Qu'en était-il vraiment ? Cette

Passons aux films que je ne connais pas. Mai 1984, c'était aussi, finalement, le mois des films ou des auteurs réellement ou potentiellement cultes. J'ai parlé de Leone, Cronenberg et Blier mais il en reste d'autres. La femme publique d'Andrzej Zulawski (avec Huster et Kaprisky) et La pirate de Jacques Doillon (Birkin, Detmers et Léotard) sortaient en même temps, véhiculant un fort parfum de scandale et promettant une puissante escalade érotique. Qu'en était-il vraiment ? Cette  Dans les kiosques, cela part dans tous les sens. Première (86) met Depardieu en couverture pour la énième fois. Positif (279) revient sur Un dimanche à la campagne de Bertrand Tavernier et La Revue du Cinéma (394), en célébrant Zulawski, nous permet d'admirer encore et encore la poitrine de Valérie Kaprisky. Starfix (15) trépigne d'impatience en attendant Le Bounty et sa star Mel Gibson. Cinéma 84 s'interroge sur "La femme selon Hitchcock" (photo de Kim Novak dans Vertigo) et Cinématographe propose pour son n°100 un dossier sur les producteurs. Finalement, la couverture la plus attendue est aussi la plus saisissante : celle des Cahiers du Cinéma (359) fêtant Leone.

Dans les kiosques, cela part dans tous les sens. Première (86) met Depardieu en couverture pour la énième fois. Positif (279) revient sur Un dimanche à la campagne de Bertrand Tavernier et La Revue du Cinéma (394), en célébrant Zulawski, nous permet d'admirer encore et encore la poitrine de Valérie Kaprisky. Starfix (15) trépigne d'impatience en attendant Le Bounty et sa star Mel Gibson. Cinéma 84 s'interroge sur "La femme selon Hitchcock" (photo de Kim Novak dans Vertigo) et Cinématographe propose pour son n°100 un dossier sur les producteurs. Finalement, la couverture la plus attendue est aussi la plus saisissante : celle des Cahiers du Cinéma (359) fêtant Leone. L'étoffe des héros de Philip Kaufman n'eut guère de mal à voler à cent coudées au-dessus du reste des sorties de ce mois-là. Il me semble l'avoir découvert en vhs plutôt qu'en salles et je ne pense pas l'avoir revu depuis mais son souvenir est resté assez vivace : celui d'une formidable épopée américaine, portée par une sacrée distribution (Sam Shepard, Scott Glenn, Dennis Quaid, Ed Harris, Fred Ward et Barbara Hershey).

L'étoffe des héros de Philip Kaufman n'eut guère de mal à voler à cent coudées au-dessus du reste des sorties de ce mois-là. Il me semble l'avoir découvert en vhs plutôt qu'en salles et je ne pense pas l'avoir revu depuis mais son souvenir est resté assez vivace : celui d'une formidable épopée américaine, portée par une sacrée distribution (Sam Shepard, Scott Glenn, Dennis Quaid, Ed Harris, Fred Ward et Barbara Hershey). A peu près dans le même panier, on trouvait Les fauves, de Jean-Louis Daniel avec Daniel Auteuil et Philippe Léotard. Il me semble l'avoir vu lui aussi à l'époque, mais rien ne m'en est resté. Idem pour Osterman Weekend du grand Sam (Peckinpah), film d'espionnage confus et généralement peu aimé, y compris par les admirateurs du cinéaste, dans lequel Rutger Hauer se débattait sous les yeux de la CIA. Idem pour Retour vers l'enfer (celui du Vietnam évidemment) de Ted Kotcheff.

A peu près dans le même panier, on trouvait Les fauves, de Jean-Louis Daniel avec Daniel Auteuil et Philippe Léotard. Il me semble l'avoir vu lui aussi à l'époque, mais rien ne m'en est resté. Idem pour Osterman Weekend du grand Sam (Peckinpah), film d'espionnage confus et généralement peu aimé, y compris par les admirateurs du cinéaste, dans lequel Rutger Hauer se débattait sous les yeux de la CIA. Idem pour Retour vers l'enfer (celui du Vietnam évidemment) de Ted Kotcheff. Moins réputés, parfois complètement oubliés, d'autres pourraient réserver, pourquoi pas, des surprises : Guerres froides (britannique de Richard Eyre), Peppermint frieden (film historique et personnel, signé par l'Allemande Marianne Rosenbaum), L'ange (un trip de Patrick Bokanowski), Un homme parmi les loups (une production Disney apparemment très regardable de Carroll Ballard), Clin d'oeil (un délire bunuelien de Jorge Amat), Le juge (de Philippe Lefebvre avec Jacques Perrin dans le rôle du juge Michel, assassiné à Marseille alors qui enquêtait sur un trafic de drogue), Panique (du fantastique à l'Espagnole par Anthony Richmond), Cent jours à Palerme (de Giuseppe Ferrara avec Lino Ventura menacé par la mafia, huit ans après Cadavres exquis, l'un des meilleurs Rosi), Vent de sable (de Mohammed Lakhdar-Amina, spécialiste des fresques historiques algériennes), Naïtou (du Guinéen Moussa Kémoko Diakité), La diagonale du fou (dans lequel Richard Dembo fait jouer Piccoli aux échecs), Forbidden Zone (collage absurde par Richard Elfman).

Moins réputés, parfois complètement oubliés, d'autres pourraient réserver, pourquoi pas, des surprises : Guerres froides (britannique de Richard Eyre), Peppermint frieden (film historique et personnel, signé par l'Allemande Marianne Rosenbaum), L'ange (un trip de Patrick Bokanowski), Un homme parmi les loups (une production Disney apparemment très regardable de Carroll Ballard), Clin d'oeil (un délire bunuelien de Jorge Amat), Le juge (de Philippe Lefebvre avec Jacques Perrin dans le rôle du juge Michel, assassiné à Marseille alors qui enquêtait sur un trafic de drogue), Panique (du fantastique à l'Espagnole par Anthony Richmond), Cent jours à Palerme (de Giuseppe Ferrara avec Lino Ventura menacé par la mafia, huit ans après Cadavres exquis, l'un des meilleurs Rosi), Vent de sable (de Mohammed Lakhdar-Amina, spécialiste des fresques historiques algériennes), Naïtou (du Guinéen Moussa Kémoko Diakité), La diagonale du fou (dans lequel Richard Dembo fait jouer Piccoli aux échecs), Forbidden Zone (collage absurde par Richard Elfman). Notons encore trois documentaires-portraits : Ecoutez Bizeau et Ecoutez Mary Picqueray de Bernard Baissat (entretiens avec deux figures de l'anarchisme) et William Burroughs (de Howard Brookner). Et pour les plus courageux (ou les plus pervers) : Break dance and smurf ou comment concilier eau de rose et hip-hop naissant (Vittorio de Sisti), Aldo et Junior (Patrick Schulmann d'après Wolinski), New York nights (porno soft à sketches de Romano Vanderbes) et le croquignolet Sahara (d'Andrew McLaglen avec Brooke Shields et notre Lambert Wilson national). Enfin, ce tour d'horizon, pas très brillant, serait incomplet sans l'évocation des productions de Hong-Kong qui déboulaient en masse en ce temps-là : L'espionne qui venait du soleil levant (Ting Shan-hsi), La fureur des maîtres de Shaolin (Sammy Li), L'incroyable coup de tonnerre de Shaolin (Godfrey Ho), L'Aigle ne pardonne pas (Ho Chung Ty), Shao Lin contre Ninja (Robert Tai).

Notons encore trois documentaires-portraits : Ecoutez Bizeau et Ecoutez Mary Picqueray de Bernard Baissat (entretiens avec deux figures de l'anarchisme) et William Burroughs (de Howard Brookner). Et pour les plus courageux (ou les plus pervers) : Break dance and smurf ou comment concilier eau de rose et hip-hop naissant (Vittorio de Sisti), Aldo et Junior (Patrick Schulmann d'après Wolinski), New York nights (porno soft à sketches de Romano Vanderbes) et le croquignolet Sahara (d'Andrew McLaglen avec Brooke Shields et notre Lambert Wilson national). Enfin, ce tour d'horizon, pas très brillant, serait incomplet sans l'évocation des productions de Hong-Kong qui déboulaient en masse en ce temps-là : L'espionne qui venait du soleil levant (Ting Shan-hsi), La fureur des maîtres de Shaolin (Sammy Li), L'incroyable coup de tonnerre de Shaolin (Godfrey Ho), L'Aigle ne pardonne pas (Ho Chung Ty), Shao Lin contre Ninja (Robert Tai). Dans les kiosques (mais pas encore dans les supermarchés), nous pouvions voir que Cinématographe (99) osait un drôle de télescopage sur sa une en annonçant un dossier sur Le cinéma adolescent : de Gérard Philipe au vidéo-clip. Cinéma 84 (304) poursuivait son étude du cinéma allemand entamé le mois précédent et mettait Ingrid Caven en couverture. Positif (278) choisissait Carmen de Rosi (voir le mois de mars), La Revue du Cinéma (393) le film de Tavernier et Première (85) s'entretenait avec Ventura. Pour le meilleur film du mois (celui de Kaufman donc), il restait les couves de Starfix (14) et des Cahiers du Cinéma (358).

Dans les kiosques (mais pas encore dans les supermarchés), nous pouvions voir que Cinématographe (99) osait un drôle de télescopage sur sa une en annonçant un dossier sur Le cinéma adolescent : de Gérard Philipe au vidéo-clip. Cinéma 84 (304) poursuivait son étude du cinéma allemand entamé le mois précédent et mettait Ingrid Caven en couverture. Positif (278) choisissait Carmen de Rosi (voir le mois de mars), La Revue du Cinéma (393) le film de Tavernier et Première (85) s'entretenait avec Ventura. Pour le meilleur film du mois (celui de Kaufman donc), il restait les couves de Starfix (14) et des Cahiers du Cinéma (358). Les jeunots Sean Penn et Tom Cruise commençaient à faire parler d'eux. Le premier tenait le rôle principal de Bad boys réalisé par Rick Rosenthal, film de prison dont l'affiche, pleine de promesses ultra-violentes, impressionna beaucoup nos yeux de pré-adolescent. Le deuxième plongeait dans le monde plus aisé mais non moins trouble de Risky business (Paul Brickman). Je n'ai jamais vu ni l'un ni l'autre. En revanche, je me rappelle très vaguement être tombé un jour sur Les copains d'abord, signé par un cinéaste resté estampillé eighties, Lawrence Kasdan. Celui-ci surfait sur la vague du film de groupe : sept amis de lycée (dont Tom Berenger, William Hurt, Kevin Kline, Jeff Goldblum et Glenn Close) se retrouvaient à l'occasion de l'enterrement d'un huitième et faisaient le point sur leur vie.

Les jeunots Sean Penn et Tom Cruise commençaient à faire parler d'eux. Le premier tenait le rôle principal de Bad boys réalisé par Rick Rosenthal, film de prison dont l'affiche, pleine de promesses ultra-violentes, impressionna beaucoup nos yeux de pré-adolescent. Le deuxième plongeait dans le monde plus aisé mais non moins trouble de Risky business (Paul Brickman). Je n'ai jamais vu ni l'un ni l'autre. En revanche, je me rappelle très vaguement être tombé un jour sur Les copains d'abord, signé par un cinéaste resté estampillé eighties, Lawrence Kasdan. Celui-ci surfait sur la vague du film de groupe : sept amis de lycée (dont Tom Berenger, William Hurt, Kevin Kline, Jeff Goldblum et Glenn Close) se retrouvaient à l'occasion de l'enterrement d'un huitième et faisaient le point sur leur vie. Autres films sortis ce mois-là et dont je ne sais pas grand chose : Le crime de Cuenca (espagnol, de Pilar Miro et plutôt conseillé par la presse à l'époque), Femmes de personne (de Christopher Frank, apparemment plus recommandable que son film suivant : L'année des méduses), Le léopard (de Jean-Claude Sussfeld avec Brasseur et Lavanant), Laisse béton (Serge Le Péron), Un amour interdit (Jean-Pierre Dougnac). Deux titres sont à découvrir certainement : Sans témoin était le nouveau Nikita Mikhalkov. Le cinéaste était à la veille d'une reconnaissance internationale (à partir des Yeux noirs en 1987) mais avait déjà proposé quelques joyaux dans les années 70 (Quelques jours dans la vie d'Oblomov, Partition inachevée pour piano mécanique, Cinq soirées). Mauvaise conduite est un documentaire du chef opérateur Nestor Almendros et d'Orlando Jimenez Leal, sur la chasse aux homosexuels menée par le régime cubain dans les années 60. D'autre part, il serait bête d'oublier de mentionner Hot dog film de campus olé-olé se déroulant au ski (Peter Markle) et, parmi la bonne demie-douzaine de films d'arts martiaux du mois, L'exécuteur défie l'empire du kung-fu (titre original Haegyeolsa) de Godfrey Ho et Doo-yong Lee avec Jang Lee Wang et Jim Norris (le frère de Chuck ?).

Autres films sortis ce mois-là et dont je ne sais pas grand chose : Le crime de Cuenca (espagnol, de Pilar Miro et plutôt conseillé par la presse à l'époque), Femmes de personne (de Christopher Frank, apparemment plus recommandable que son film suivant : L'année des méduses), Le léopard (de Jean-Claude Sussfeld avec Brasseur et Lavanant), Laisse béton (Serge Le Péron), Un amour interdit (Jean-Pierre Dougnac). Deux titres sont à découvrir certainement : Sans témoin était le nouveau Nikita Mikhalkov. Le cinéaste était à la veille d'une reconnaissance internationale (à partir des Yeux noirs en 1987) mais avait déjà proposé quelques joyaux dans les années 70 (Quelques jours dans la vie d'Oblomov, Partition inachevée pour piano mécanique, Cinq soirées). Mauvaise conduite est un documentaire du chef opérateur Nestor Almendros et d'Orlando Jimenez Leal, sur la chasse aux homosexuels menée par le régime cubain dans les années 60. D'autre part, il serait bête d'oublier de mentionner Hot dog film de campus olé-olé se déroulant au ski (Peter Markle) et, parmi la bonne demie-douzaine de films d'arts martiaux du mois, L'exécuteur défie l'empire du kung-fu (titre original Haegyeolsa) de Godfrey Ho et Doo-yong Lee avec Jang Lee Wang et Jim Norris (le frère de Chuck ?). J'ai un excellent souvenir du Temps suspendu, chronique adolescente signée Peter Gothar, l'un des premiers films non-anglophone (puisque hongrois) à m'avoir séduit (découvert à la télévision). C'est en mars 1984 qu'a été également distribué en France le premier Jim Jarmusch, Permanent vacation. Peu de choses me restent en tête à son propos, si ce n'est que j'avais plutôt apprécié. Le britannique Local hero (Bill Forsyth) est une agréable fable à la Capra dans laquelle Burt Lancaster, employé d'un grand groupe pétrolier, débarque dans un petit village écossais afin de négocier le rachat de l'ensemble des terres. Francesco Rosi donnait à son tour dans le film-opéra de prestige avec sa version "réaliste" de Carmen. Cela m'avait plongé dans un ennui sans nom. Peu à l'aise face au genre, je préfère à la rigueur les plus stylisés Don Giovanni de Losey et La flûte enchantée de Bergman.

J'ai un excellent souvenir du Temps suspendu, chronique adolescente signée Peter Gothar, l'un des premiers films non-anglophone (puisque hongrois) à m'avoir séduit (découvert à la télévision). C'est en mars 1984 qu'a été également distribué en France le premier Jim Jarmusch, Permanent vacation. Peu de choses me restent en tête à son propos, si ce n'est que j'avais plutôt apprécié. Le britannique Local hero (Bill Forsyth) est une agréable fable à la Capra dans laquelle Burt Lancaster, employé d'un grand groupe pétrolier, débarque dans un petit village écossais afin de négocier le rachat de l'ensemble des terres. Francesco Rosi donnait à son tour dans le film-opéra de prestige avec sa version "réaliste" de Carmen. Cela m'avait plongé dans un ennui sans nom. Peu à l'aise face au genre, je préfère à la rigueur les plus stylisés Don Giovanni de Losey et La flûte enchantée de Bergman. Dead zone n'est pas mon Cronenberg de chevet (les chefs d'oeuvres viendront un peu plus tard), le cinéaste y gagnant en efficacité ce qu'il perd un peu en mystère et en trouble, mais cette adaptation de Stephen King, portée par le grand Christopher Walken reste fichtrement bien en mémoire, et pas seulement pour telle image de paire de ciseaux plantée dans une bouche. En parlant d'images traumatisantes, la sortie du mois était sans aucun doute celle du Scarface de Brian DePalma. Je l'ai découvert assez tardivement (redoutais-je inconsciemment de me frotter à l'ultra-violence dont tout le monde parlait ?) et je ne l'ai pas revu depuis, mais il me passionna bien plus que les thrillers tordus que le cinéaste filmait à l'époque, comme Furie, Pulsions ou Body double (je mets de côté Blow out, plus intéressant). Je termine ce tour d'horizon du mois sur un coup de coeur : Polar de Jacques Bral, adaptation d'un roman de Patrick Manchette (et peut-être la plus réussie, donnant en tout cas, à mon sens, un meilleur film que le Nada de Chabrol). Oeuvre somnanbulique et pessimiste, à la trame tortueuse et bénéficiant d'une extraordinaire interprétation de Jean-François Balmer, Polar est un modèle du genre, à la Française.

Dead zone n'est pas mon Cronenberg de chevet (les chefs d'oeuvres viendront un peu plus tard), le cinéaste y gagnant en efficacité ce qu'il perd un peu en mystère et en trouble, mais cette adaptation de Stephen King, portée par le grand Christopher Walken reste fichtrement bien en mémoire, et pas seulement pour telle image de paire de ciseaux plantée dans une bouche. En parlant d'images traumatisantes, la sortie du mois était sans aucun doute celle du Scarface de Brian DePalma. Je l'ai découvert assez tardivement (redoutais-je inconsciemment de me frotter à l'ultra-violence dont tout le monde parlait ?) et je ne l'ai pas revu depuis, mais il me passionna bien plus que les thrillers tordus que le cinéaste filmait à l'époque, comme Furie, Pulsions ou Body double (je mets de côté Blow out, plus intéressant). Je termine ce tour d'horizon du mois sur un coup de coeur : Polar de Jacques Bral, adaptation d'un roman de Patrick Manchette (et peut-être la plus réussie, donnant en tout cas, à mon sens, un meilleur film que le Nada de Chabrol). Oeuvre somnanbulique et pessimiste, à la trame tortueuse et bénéficiant d'une extraordinaire interprétation de Jean-François Balmer, Polar est un modèle du genre, à la Française. Le film de Bral se retrouvait en couverture de Positif (277) quand Scarface faisait la une de Starfix (13), illustrant un dossier "Spécial violence urbaine". Première (84) s'entretenait avec Claude Brasseur. Cinématographe (98) revenait sur le Hitchcock des années 50 (L'homme qui en savait trop en couve). Enfin, trois films sortis en février étaient mis en avant par les autres revues : La femme flambée (et le cinéma des deux Allemagnes) pour Cinéma 84 (303), Star 80 pour la Revue du Cinéma (392) et A mort l'arbitre ! pour les Cahiers du Cinéma (357).

Le film de Bral se retrouvait en couverture de Positif (277) quand Scarface faisait la une de Starfix (13), illustrant un dossier "Spécial violence urbaine". Première (84) s'entretenait avec Claude Brasseur. Cinématographe (98) revenait sur le Hitchcock des années 50 (L'homme qui en savait trop en couve). Enfin, trois films sortis en février étaient mis en avant par les autres revues : La femme flambée (et le cinéma des deux Allemagnes) pour Cinéma 84 (303), Star 80 pour la Revue du Cinéma (392) et A mort l'arbitre ! pour les Cahiers du Cinéma (357). Rusty James bien sûr. Coppola nous donnait à voir le versant arty, sérieux, auteuriste d'Outsiders. Matt Dillon et Diane Lane prenaient définitivement leur place dans notre panthéon d'adolescent et l'apparition de Mickey Rourke sur sa moto nous signifiait qu'il fallait désormais compter avec lui (au moins jusqu'au début de la décennie suivante). Aurions-nous confondu virtuosité et esbroufe ? Le passage du temps aurait-il fait quelques ravages ?

Rusty James bien sûr. Coppola nous donnait à voir le versant arty, sérieux, auteuriste d'Outsiders. Matt Dillon et Diane Lane prenaient définitivement leur place dans notre panthéon d'adolescent et l'apparition de Mickey Rourke sur sa moto nous signifiait qu'il fallait désormais compter avec lui (au moins jusqu'au début de la décennie suivante). Aurions-nous confondu virtuosité et esbroufe ? Le passage du temps aurait-il fait quelques ravages ?  Découverte tardive également pour un film qui me tient à coeur : S.O.B. (pour : Son Of a Bitch) de Blake Edwards. Voilà l'un des portraits les plus féroces et les plus hilarants existant sur le petit monde hollywoodien. Riant de la mort d'une façon stupéfiante, nous gratifiant une nouvelle fois d'étourdissantes séquences de party et poussant sa femme Julie Andrews, soit Mary Poppins, à montrer vigoureusement sa poitrine à la caméra, Blake Edwards me semble ici en meilleure forme que dans les pourtant mieux connus Victor Victoria et Elle.

Découverte tardive également pour un film qui me tient à coeur : S.O.B. (pour : Son Of a Bitch) de Blake Edwards. Voilà l'un des portraits les plus féroces et les plus hilarants existant sur le petit monde hollywoodien. Riant de la mort d'une façon stupéfiante, nous gratifiant une nouvelle fois d'étourdissantes séquences de party et poussant sa femme Julie Andrews, soit Mary Poppins, à montrer vigoureusement sa poitrine à la caméra, Blake Edwards me semble ici en meilleure forme que dans les pourtant mieux connus Victor Victoria et Elle. Hormis le Mocky, le Ruiz et Tricheurs de Barbet Schroeder (Bulle Ogier et Jacques Dutronc dans l'enfer du jeu), le cinéma français n'avait pas grand chose à proposer puisqu'il n'y avait à se mettre sous la dent que L'étincelle (de Michel Lang, avec Roger Hanin et l'étoile filante Clio Goldsmith), Les parents ne sont pas simples cette année (Marcel Jullian), Les cavaliers de l'orage (de Gérard Vergez, fresque historique sur 14-18 avec Gérard Klein et Marlène Jobert), Le garde du corps (de François Leterrier, la comédie "Splendid" du mois, avec Gérard Jugnot et Jane Birkin) et Charlots Connection (sans commentaire). Il restait tout de même Gwendoline, délire érotico-fantastique de Just Jaekin, qui sortait, avec pas mal de bruit, au moment où Francis Leroi se chargeait de donner des nouvelles d'Emmanuelle (IV), dont le précédent avait filmé les premièrs ébats dix ans auparavant.

Hormis le Mocky, le Ruiz et Tricheurs de Barbet Schroeder (Bulle Ogier et Jacques Dutronc dans l'enfer du jeu), le cinéma français n'avait pas grand chose à proposer puisqu'il n'y avait à se mettre sous la dent que L'étincelle (de Michel Lang, avec Roger Hanin et l'étoile filante Clio Goldsmith), Les parents ne sont pas simples cette année (Marcel Jullian), Les cavaliers de l'orage (de Gérard Vergez, fresque historique sur 14-18 avec Gérard Klein et Marlène Jobert), Le garde du corps (de François Leterrier, la comédie "Splendid" du mois, avec Gérard Jugnot et Jane Birkin) et Charlots Connection (sans commentaire). Il restait tout de même Gwendoline, délire érotico-fantastique de Just Jaekin, qui sortait, avec pas mal de bruit, au moment où Francis Leroi se chargeait de donner des nouvelles d'Emmanuelle (IV), dont le précédent avait filmé les premièrs ébats dix ans auparavant. Dans les kiosques, Positif (276) s'ornait de l'une de ses plus belles couvertures (Meurtre dans un jardin anglais) et se penchait sur le cinéma britannique, si décrié dans la revue d'à côté. Puisque l'on parle d'eux, les Cahiers du Cinéma (356) revenaient sur Hitchcock, qui d'ailleurs est anglais, non ? (Fenêtre sur cour en une). Ailleurs, des actrices s'affichaient en première page : Béatrice Romand (Cinéma 84, 302) et Jane Birkin (Première, 83). Cinématographe (97) consacrait un dossier au procédé du flash-back (Boulevard du Crépuscule en couverture), tandis que La Revue du Cinéma (391) s'intéressait à Ettore Scola (Le bal) et Starfix (12) au festival d'Avoriaz et à La quatrième dimension.

Dans les kiosques, Positif (276) s'ornait de l'une de ses plus belles couvertures (Meurtre dans un jardin anglais) et se penchait sur le cinéma britannique, si décrié dans la revue d'à côté. Puisque l'on parle d'eux, les Cahiers du Cinéma (356) revenaient sur Hitchcock, qui d'ailleurs est anglais, non ? (Fenêtre sur cour en une). Ailleurs, des actrices s'affichaient en première page : Béatrice Romand (Cinéma 84, 302) et Jane Birkin (Première, 83). Cinématographe (97) consacrait un dossier au procédé du flash-back (Boulevard du Crépuscule en couverture), tandis que La Revue du Cinéma (391) s'intéressait à Ettore Scola (Le bal) et Starfix (12) au festival d'Avoriaz et à La quatrième dimension. J'ai alors douze ans, je commence à aller assez régulièrement au cinéma de Nontron, situé à une quinzaine de kilomètres du domicile familial périgourdin, j'aime beaucoup Terence Hill et Bud Spencer. Je connais les films de Michel Blanc mais pas ceux de Jerry Lewis. Les deux sont bizarrement réunis à l'affiche de Retenez-moi ou je fais un malheur, de Michel Gérard. Pourtant bon public en ce temps-là, je ne trouve pas ça terrible, déjà. Aujourd'hui, tout le monde semble s'accorder sur le fait que c'est une daube sans nom.

J'ai alors douze ans, je commence à aller assez régulièrement au cinéma de Nontron, situé à une quinzaine de kilomètres du domicile familial périgourdin, j'aime beaucoup Terence Hill et Bud Spencer. Je connais les films de Michel Blanc mais pas ceux de Jerry Lewis. Les deux sont bizarrement réunis à l'affiche de Retenez-moi ou je fais un malheur, de Michel Gérard. Pourtant bon public en ce temps-là, je ne trouve pas ça terrible, déjà. Aujourd'hui, tout le monde semble s'accorder sur le fait que c'est une daube sans nom. Mes connaissances se limitent à ces trois titres (sans compter celui que j'évoquerai plus bas). Pour le reste, on remarquera que l'époque était aux récits bien musclés : Jean-Claude Missiaen proposait avec Ronde de nuit un polar à la Française relativement bien accueilli par la presse (avec Gérard Lanvin et Eddy Mitchell) et Yves Boisset s'offrait Lee Marvin pour Canicule, une oeuvre qui, depuis la cour du collège, sentait autant la poudre que le souffre (comme toutes celles où l'on trouvait Miou-Miou d'ailleurs). Je ne sais toujours pas, à ce jour, ce qu'il en est réellement. Sûrement dans le même registre, nous trouvons une Cité du crime italienne (par un certain Stelvio Massi). Et les femmes s'y mettent aussi : Les anges du mal, de Paul Nicholas, se déroule dans une prison qui leur est réservée.

Mes connaissances se limitent à ces trois titres (sans compter celui que j'évoquerai plus bas). Pour le reste, on remarquera que l'époque était aux récits bien musclés : Jean-Claude Missiaen proposait avec Ronde de nuit un polar à la Française relativement bien accueilli par la presse (avec Gérard Lanvin et Eddy Mitchell) et Yves Boisset s'offrait Lee Marvin pour Canicule, une oeuvre qui, depuis la cour du collège, sentait autant la poudre que le souffre (comme toutes celles où l'on trouvait Miou-Miou d'ailleurs). Je ne sais toujours pas, à ce jour, ce qu'il en est réellement. Sûrement dans le même registre, nous trouvons une Cité du crime italienne (par un certain Stelvio Massi). Et les femmes s'y mettent aussi : Les anges du mal, de Paul Nicholas, se déroule dans une prison qui leur est réservée. Au rayon comédie, le menu ne faisait guère envie : en plus du Michel Gérard déjà cité, nous étaient proposés P'tit con (Gérard Lauzier) et Le joli coeur (Francis Perrin). Mieux valait donc tenter sa chance dans un autre genre, du côté du Choix des seigneurs (Giacomo Battiato), de Trahisons conjugales (de David Hughes Jones, d'après Pinter, avec Jeremy Irons et Ben Kingsley), du Train s'est arrêté (Abdrachinov Vadim), de L'éducation de Rita (Lewis Gilbert, avec Michael Caine), voire, pour les plus téméraires, de 2019 après la chute de New York (Sergio Martino).

Au rayon comédie, le menu ne faisait guère envie : en plus du Michel Gérard déjà cité, nous étaient proposés P'tit con (Gérard Lauzier) et Le joli coeur (Francis Perrin). Mieux valait donc tenter sa chance dans un autre genre, du côté du Choix des seigneurs (Giacomo Battiato), de Trahisons conjugales (de David Hughes Jones, d'après Pinter, avec Jeremy Irons et Ben Kingsley), du Train s'est arrêté (Abdrachinov Vadim), de L'éducation de Rita (Lewis Gilbert, avec Michael Caine), voire, pour les plus téméraires, de 2019 après la chute de New York (Sergio Martino). Il manque à l'appel deux noms et non des moindres, deux super-auteurs affolant la critique et les cinéphiles, tant sur l'écran que derrière un micro : Godard et Fellini. Le premier faisait mine de suivre la mode de l'époque, offrant à la renversante Maruschka Detmers son Prénom Carmen (au moins trois autres adaptations de Carmen furent proposées, en l'espace de quelques mois, au public : celle de Carlos Saura, celle de Peter Brook et celle de Francesco Rosi; quelqu'un se rappelle-t-il, d'ailleurs, la raison de cet engouement soudain ?). Le second prenait la mer. Et vogue le navire : celui-là, je le connais et c'est peu de dire qu'il m'a marqué. Découvert bien après sa sortie, il reste pour moi le dernier grand Fellini, avant trois ultimes films mi-figue mi-raisin. Comme souvent chez l'Italien, ce sont des images de rêves qui restent en tête longtemps après : un rhinocéros sur un bateau, une salle des machines infernale, des intermèdes musicaux aussi improbables que magiques.

Il manque à l'appel deux noms et non des moindres, deux super-auteurs affolant la critique et les cinéphiles, tant sur l'écran que derrière un micro : Godard et Fellini. Le premier faisait mine de suivre la mode de l'époque, offrant à la renversante Maruschka Detmers son Prénom Carmen (au moins trois autres adaptations de Carmen furent proposées, en l'espace de quelques mois, au public : celle de Carlos Saura, celle de Peter Brook et celle de Francesco Rosi; quelqu'un se rappelle-t-il, d'ailleurs, la raison de cet engouement soudain ?). Le second prenait la mer. Et vogue le navire : celui-là, je le connais et c'est peu de dire qu'il m'a marqué. Découvert bien après sa sortie, il reste pour moi le dernier grand Fellini, avant trois ultimes films mi-figue mi-raisin. Comme souvent chez l'Italien, ce sont des images de rêves qui restent en tête longtemps après : un rhinocéros sur un bateau, une salle des machines infernale, des intermèdes musicaux aussi improbables que magiques. En s'intéressant aux revues de l'époque, on ne s'étonnera pas de tomber sur la tête de Jean-Luc Godard. Le cinéaste est à la une de Cinéma 84 (301), qui propose parallèlement un dossier sur la critique, et, bien évidemment, en couverture des Cahiers du Cinéma (355), où Prénom Carmen laisse cependant une place à A nos amours, astucieuse manière de signifier le changement d'année 1983/1984. Cinématographe (96) sort un numéro consacré à Fellini et La revue du cinéma (390) choisit quant à elle de mettre en vedette Boisset et son Canicule. Wargames, sorti en décembre, est en couverture de Starfix (11) et Bernard Giraudeau sur celle de Première (82). De son côté, Positif (275) fête comme il se doit la sortie française, vingt-neuf ans après sa réalisation, du magnifique Nuages flottants de Mikio Naruse.

En s'intéressant aux revues de l'époque, on ne s'étonnera pas de tomber sur la tête de Jean-Luc Godard. Le cinéaste est à la une de Cinéma 84 (301), qui propose parallèlement un dossier sur la critique, et, bien évidemment, en couverture des Cahiers du Cinéma (355), où Prénom Carmen laisse cependant une place à A nos amours, astucieuse manière de signifier le changement d'année 1983/1984. Cinématographe (96) sort un numéro consacré à Fellini et La revue du cinéma (390) choisit quant à elle de mettre en vedette Boisset et son Canicule. Wargames, sorti en décembre, est en couverture de Starfix (11) et Bernard Giraudeau sur celle de Première (82). De son côté, Positif (275) fête comme il se doit la sortie française, vingt-neuf ans après sa réalisation, du magnifique Nuages flottants de Mikio Naruse.

Bien que je sois incapable d'émettre un jugement sur Le bald'Ettore Scola, compte tenu de l'éloignement, ce film m'est cher pour deux raisons. Tout d'abord, lorsque je vois cette affiche, je la vois au mur du cinéma que je fréquentais alors, celui de Nontron (24300, sous-préfecture de la Dordogne, 3400 habitants). C'est dans cette salle, la plus près de mon chez moi d'adolescent, dans la campagne périgourdine, que j'ai réellement découvert le cinéma. L'année de mes 12 ans, Le baly avait été programmé (peut-être même deux fois, la seconde, début 1984, à l'occasion d'une sortie post-Césars d'où Scola était reparti avec les prix du Meilleur réalisateur et du Meilleur film, ex-aequo avec A nos amours) et je revois très bien ce film annoncé dans le dépliant-programme. La deuxième raison est qu'il s'agit de l'un des films préférés de mon père qui, bien que n'étant pas cinéphile, pouvait s'enticher à l'époque de quelques oeuvres à la fois populaires et suffisamment originales, comme Apocalypse now ou Il était une fois en Amérique (rappelons que Scola balayait ici cinquante ans d'histoire sans sortir d'une salle de bal et sans laisser prononcer un seul mot pas ses personnages).

Bien que je sois incapable d'émettre un jugement sur Le bald'Ettore Scola, compte tenu de l'éloignement, ce film m'est cher pour deux raisons. Tout d'abord, lorsque je vois cette affiche, je la vois au mur du cinéma que je fréquentais alors, celui de Nontron (24300, sous-préfecture de la Dordogne, 3400 habitants). C'est dans cette salle, la plus près de mon chez moi d'adolescent, dans la campagne périgourdine, que j'ai réellement découvert le cinéma. L'année de mes 12 ans, Le baly avait été programmé (peut-être même deux fois, la seconde, début 1984, à l'occasion d'une sortie post-Césars d'où Scola était reparti avec les prix du Meilleur réalisateur et du Meilleur film, ex-aequo avec A nos amours) et je revois très bien ce film annoncé dans le dépliant-programme. La deuxième raison est qu'il s'agit de l'un des films préférés de mon père qui, bien que n'étant pas cinéphile, pouvait s'enticher à l'époque de quelques oeuvres à la fois populaires et suffisamment originales, comme Apocalypse now ou Il était une fois en Amérique (rappelons que Scola balayait ici cinquante ans d'histoire sans sortir d'une salle de bal et sans laisser prononcer un seul mot pas ses personnages). Combat de poids lourds au rayon érotisme : Walerian Borowczyk, lâché film après film par ses défenseurs, proposait un Art d'aimerqui ne semblât pas regarnir ses troupes et Russ Meyer qui, lui, connaissait plutôt une apothéose critique et publique avant de décliner par la suite (l'évolution de sa carrière dessinant ainsi une courbe logiquement mammaire), nous mettait sous le nez ses Megavixens.

Combat de poids lourds au rayon érotisme : Walerian Borowczyk, lâché film après film par ses défenseurs, proposait un Art d'aimerqui ne semblât pas regarnir ses troupes et Russ Meyer qui, lui, connaissait plutôt une apothéose critique et publique avant de décliner par la suite (l'évolution de sa carrière dessinant ainsi une courbe logiquement mammaire), nous mettait sous le nez ses Megavixens. Mieux vaut finir ce panorama avec quelques oublis des mois précédents. En Octobre était sorti l'un des films les plus réputés du grand Raoul Ruiz (voir plus bas), Les trois couronnes du matelot. En novembre, la guerre des Bond battait son plein : quelques semaines après Roger Moore dans Octopussy, Sean Connery retrouvait le costume de 007 dans Jamais plus jamais(pratiquement pas de souvenir de cet épisode-là, mais le nom de son réalisateur, Irvin Kershner, auteur de quelques films personnels et solide artisan au service de la grosse machine hollywoodienne comme avec le deuxième et le meilleur Star wars, est généralement gage de qualité). J'ai également oublié de mentionner le mois dernier les sorties de Erendira(fable sud-américaine qui m'a passablement ennuyé il y a quelques années, pourtant signée Ruy Guerra), de Vassa(de Gleb Panfilov, cinéaste russe, auteur notamment du très beau Thème) et de Quand faut y aller, faut y aller, énième ânerie troussée pour Terence Hill et Bud Spencer, que j'avais adoré à l'époque.

Mieux vaut finir ce panorama avec quelques oublis des mois précédents. En Octobre était sorti l'un des films les plus réputés du grand Raoul Ruiz (voir plus bas), Les trois couronnes du matelot. En novembre, la guerre des Bond battait son plein : quelques semaines après Roger Moore dans Octopussy, Sean Connery retrouvait le costume de 007 dans Jamais plus jamais(pratiquement pas de souvenir de cet épisode-là, mais le nom de son réalisateur, Irvin Kershner, auteur de quelques films personnels et solide artisan au service de la grosse machine hollywoodienne comme avec le deuxième et le meilleur Star wars, est généralement gage de qualité). J'ai également oublié de mentionner le mois dernier les sorties de Erendira(fable sud-américaine qui m'a passablement ennuyé il y a quelques années, pourtant signée Ruy Guerra), de Vassa(de Gleb Panfilov, cinéaste russe, auteur notamment du très beau Thème) et de Quand faut y aller, faut y aller, énième ânerie troussée pour Terence Hill et Bud Spencer, que j'avais adoré à l'époque. Lorsque le mois arrivant n'annonce rien de très palpitant, les revues de cinéma ont le choix entre trois solutions (seule Cinéma 83(300) met en vedette Jean-Claude Brialy). Possibilité n°1 : se plonger dans un passé méconnu. Ainsi, pour les Cahiers du Cinéma (354), le meilleur film du mois est Les anges du boulevard, classique du cinéma chinois des années 30, réalisé par Yuan Muzhi et resté inédit en France jusqu'alors. Possibilité n°2 : revenir sur des films déjà à l'affiche. La Revue du cinéma(389) parle de Pialat et de Sautet, en mettant Garçon ! en couverture. Starfix(10) fête le retour de Sean Connery. Possibilité n°3 : se projeter vers l'avenir. Cinématographe(95) titre joliment "En attendant Godard" (puisque Dieu allait redescendre parmi nous en janvier 84 et nous offrir Prénom Carmen). Dans un autre registre, Premiere (81) va voir les stars en plein désert, sur le tournage de Fort Saganne. Comme Depardieu vient de faire leur dernière une (avec Les compères), c'est Sophie Marceau qui s'y colle. Il y a en fait une autre possibilité : choisir un cinéaste qui fait toujours l'actualité, un cinéaste avec qui l'on s'entretient en ayant à chaque fois deux films de retard sur lui. Par exemple, Raoul Ruiz. Profitant de la sortie récente des Trois couronnes du matelot, de celle imminente de La ville des pirates et de bien d'autres projets en cours, Positif (274) propose un entretien fleuve avec le réalisateur chilien exilé en France, agrémenté de plusieurs études, six mois à peine après un numéro spécial des Cahiers du Cinéma déja imposant.

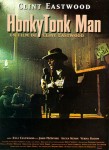

Lorsque le mois arrivant n'annonce rien de très palpitant, les revues de cinéma ont le choix entre trois solutions (seule Cinéma 83(300) met en vedette Jean-Claude Brialy). Possibilité n°1 : se plonger dans un passé méconnu. Ainsi, pour les Cahiers du Cinéma (354), le meilleur film du mois est Les anges du boulevard, classique du cinéma chinois des années 30, réalisé par Yuan Muzhi et resté inédit en France jusqu'alors. Possibilité n°2 : revenir sur des films déjà à l'affiche. La Revue du cinéma(389) parle de Pialat et de Sautet, en mettant Garçon ! en couverture. Starfix(10) fête le retour de Sean Connery. Possibilité n°3 : se projeter vers l'avenir. Cinématographe(95) titre joliment "En attendant Godard" (puisque Dieu allait redescendre parmi nous en janvier 84 et nous offrir Prénom Carmen). Dans un autre registre, Premiere (81) va voir les stars en plein désert, sur le tournage de Fort Saganne. Comme Depardieu vient de faire leur dernière une (avec Les compères), c'est Sophie Marceau qui s'y colle. Il y a en fait une autre possibilité : choisir un cinéaste qui fait toujours l'actualité, un cinéaste avec qui l'on s'entretient en ayant à chaque fois deux films de retard sur lui. Par exemple, Raoul Ruiz. Profitant de la sortie récente des Trois couronnes du matelot, de celle imminente de La ville des pirates et de bien d'autres projets en cours, Positif (274) propose un entretien fleuve avec le réalisateur chilien exilé en France, agrémenté de plusieurs études, six mois à peine après un numéro spécial des Cahiers du Cinéma déja imposant. En ce temps-là, les contempteurs du fasciste Clint Eastwood, qui avaient eu beau jeu l'année précédente de déblatérer devant Firefox, l'arme absolue, durent ravaler leur salive et réviser leur jugement asséné depuis le début des années 70. En effet, le bonhomme livrait avec Honkytonk man non seulement son plus grand film (provisoirement), mais aussi une oeuvre profonde, inattaquable et attachante. De sale réac, Eastwood passait enfin en France au statut d'auteur.

En ce temps-là, les contempteurs du fasciste Clint Eastwood, qui avaient eu beau jeu l'année précédente de déblatérer devant Firefox, l'arme absolue, durent ravaler leur salive et réviser leur jugement asséné depuis le début des années 70. En effet, le bonhomme livrait avec Honkytonk man non seulement son plus grand film (provisoirement), mais aussi une oeuvre profonde, inattaquable et attachante. De sale réac, Eastwood passait enfin en France au statut d'auteur. Cinq après son sublime Arbre aux sabots, Ermanno Olmi se lançait A la poursuite de l'étoile. J'ai une tendresse particulière pour ce récit étonnant, à la fois picaresque et réaliste. Pour rester dans les pointures de l'époque, il faut évoquer le Garçon ! de Claude Sautet, cette fois-ci un peu dépassé par son interprète (Yves Montand) et pour le coup, moins libre qu'à l'accoutumée. Je ne connais, en revanche, ni le Wajda de l'année (Un amour en Allemagne, avec Hannah Schygulla), ni La tragédie de Carmen de Peter Brook, ni Surexposé (un James Toback à mauvaise réputation).

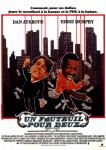

Cinq après son sublime Arbre aux sabots, Ermanno Olmi se lançait A la poursuite de l'étoile. J'ai une tendresse particulière pour ce récit étonnant, à la fois picaresque et réaliste. Pour rester dans les pointures de l'époque, il faut évoquer le Garçon ! de Claude Sautet, cette fois-ci un peu dépassé par son interprète (Yves Montand) et pour le coup, moins libre qu'à l'accoutumée. Je ne connais, en revanche, ni le Wajda de l'année (Un amour en Allemagne, avec Hannah Schygulla), ni La tragédie de Carmen de Peter Brook, ni Surexposé (un James Toback à mauvaise réputation). Je n'ai pas encore abordé les films que j'ai pu effectivement voir en salles à cette époque précise. Ils sont, je pense, au nombre de trois et comptent bien sûr parmi les plus grands succès. En nous poussant vers le film de Robert Enrico Au nom de tous les miens (d'ailleurs peut-être vu dans sa version télé), la presse et l'éducation nationale nous faisait ingurgiter du bien mauvais cinéma sous prétexte de devoir de mémoire. Heureusement, il y avait les comédies. Le film de John Landis, Un fauteuil pour deux, a encore de nos jours de sérieux défenseurs. Il me faudrait le revoir pour porter un quelconque jugement. Inutile, par contre, de me pencher à nouveau sur Les compères, qui, s'il n'avait pas déplu à l'ado que j'étais, m'est vite apparu ensuite comme étant le maillon le plus faible (et le plus gnan-gnan) de la trilogie de Veber basée sur le couple Depardieu/Richard.

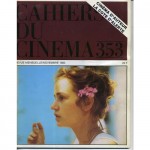

Je n'ai pas encore abordé les films que j'ai pu effectivement voir en salles à cette époque précise. Ils sont, je pense, au nombre de trois et comptent bien sûr parmi les plus grands succès. En nous poussant vers le film de Robert Enrico Au nom de tous les miens (d'ailleurs peut-être vu dans sa version télé), la presse et l'éducation nationale nous faisait ingurgiter du bien mauvais cinéma sous prétexte de devoir de mémoire. Heureusement, il y avait les comédies. Le film de John Landis, Un fauteuil pour deux, a encore de nos jours de sérieux défenseurs. Il me faudrait le revoir pour porter un quelconque jugement. Inutile, par contre, de me pencher à nouveau sur Les compères, qui, s'il n'avait pas déplu à l'ado que j'étais, m'est vite apparu ensuite comme étant le maillon le plus faible (et le plus gnan-gnan) de la trilogie de Veber basée sur le couple Depardieu/Richard. Du côté des revues de cinéma, Cinématographe (94) et les Cahiers du Cinéma (353) saluaient à la fois Maurice Pialat et Sandrine Bonnaire quand La revue du cinéma (388) revenait sur L’ami de Vincent, de Granier-Deferre. Starfix (9) osait Staying alive et, en parlant de cinéma fantastique, Cinéma 83 (299) trouvait une bonne occasion d'offrir au Retour du jedi une nouvelle surface d'exposition. Fidèle à sa ligne, Première (80) mettait en couverture une photo de Francis Veber, Gérard Depardieu et Pierre Richard pour Les compères. Enfin, Positif (273) faisait l'éloge d'A la poursuite de l’étoile.

Du côté des revues de cinéma, Cinématographe (94) et les Cahiers du Cinéma (353) saluaient à la fois Maurice Pialat et Sandrine Bonnaire quand La revue du cinéma (388) revenait sur L’ami de Vincent, de Granier-Deferre. Starfix (9) osait Staying alive et, en parlant de cinéma fantastique, Cinéma 83 (299) trouvait une bonne occasion d'offrir au Retour du jedi une nouvelle surface d'exposition. Fidèle à sa ligne, Première (80) mettait en couverture une photo de Francis Veber, Gérard Depardieu et Pierre Richard pour Les compères. Enfin, Positif (273) faisait l'éloge d'A la poursuite de l’étoile. Le retour du jedi, réalisé par Richard Marquand (qui ça ?), arrivait enfin sur nos écrans pour clore (provisoirement) la trilogie de George Lucas. J'avais bien évidemment adoré ça à l'époque (je vous rappelle que j'allais sur mes 12 ans), enthousiasmé par la course poursuite entre les arbres de la forêt des Ewoks et secrètement troublé par la tenue des plus légères de la Princesse Leia, prisonnière de Jabba. Cependant, il ne fallut pas attendre bien longtemps pour se rendre compte que l'épisode était de loin le plus faible des trois. Ma dernière visite de ce film impersonnel et gnan-gnan fut plutôt pénible, annonçant parfaitement les trois daubes numériques qui suivirent au tournant des années 2000. Mon excellent confrère Mariaque a d'ailleurs fait un sort à ce Jedi pas plus tard que

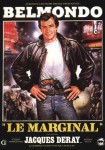

Le retour du jedi, réalisé par Richard Marquand (qui ça ?), arrivait enfin sur nos écrans pour clore (provisoirement) la trilogie de George Lucas. J'avais bien évidemment adoré ça à l'époque (je vous rappelle que j'allais sur mes 12 ans), enthousiasmé par la course poursuite entre les arbres de la forêt des Ewoks et secrètement troublé par la tenue des plus légères de la Princesse Leia, prisonnière de Jabba. Cependant, il ne fallut pas attendre bien longtemps pour se rendre compte que l'épisode était de loin le plus faible des trois. Ma dernière visite de ce film impersonnel et gnan-gnan fut plutôt pénible, annonçant parfaitement les trois daubes numériques qui suivirent au tournant des années 2000. Mon excellent confrère Mariaque a d'ailleurs fait un sort à ce Jedi pas plus tard que  Heureusement, face à ces mastodontes, le ciné français avait Bébel. Dans Le Marginal, il n'hésite pas à passer outre la loi pour désouder ces salauds de trafiquants de drogue et autres dépravés amateurs de cuir. Deray était derrière la caméra, Morricone à la musique et Audiard aux dialogues, mais est-ce pour autant regardable aujourd'hui ? Je vous pose la question.

Heureusement, face à ces mastodontes, le ciné français avait Bébel. Dans Le Marginal, il n'hésite pas à passer outre la loi pour désouder ces salauds de trafiquants de drogue et autres dépravés amateurs de cuir. Deray était derrière la caméra, Morricone à la musique et Audiard aux dialogues, mais est-ce pour autant regardable aujourd'hui ? Je vous pose la question. Dans les kiosques, Première (79) offrait sa couverture aux comiques de Papy... (il me semble me rappeller que la campagne de publicité avait été rondement menée). La revue du cinéma (387) choisissait de soutenir Le destin de Juliette d'Aline Issermann (qui sortit en septembre de cette année-là, ce que j'ai oublié de mentionner le mois dernier). Du côté de Starfix (8), on mettait en vedette un Guerrier de l'espace croquignolet, qui ne semble pas avoir laissé de souvenir impérissable. Les deux soeurs-ennemies, Positif (272) et les Cahiers (352), apparemment peu inspirées par l'actualité, préféraient se projeter vers l'avenir, en présentant deux films très attendus, qui n'allaient sortir qu'au mois de janvier 84 : Et vogue le navire de Fellini et Prénom Carmen de Godard. Une photo de Danielle Darrieux, interprète du Vecchiali, ornait la couverture de Cinéma 83 (298). Et c'est la grande Lilian Gish qui illuminait celle de Cinématographe (93).

Dans les kiosques, Première (79) offrait sa couverture aux comiques de Papy... (il me semble me rappeller que la campagne de publicité avait été rondement menée). La revue du cinéma (387) choisissait de soutenir Le destin de Juliette d'Aline Issermann (qui sortit en septembre de cette année-là, ce que j'ai oublié de mentionner le mois dernier). Du côté de Starfix (8), on mettait en vedette un Guerrier de l'espace croquignolet, qui ne semble pas avoir laissé de souvenir impérissable. Les deux soeurs-ennemies, Positif (272) et les Cahiers (352), apparemment peu inspirées par l'actualité, préféraient se projeter vers l'avenir, en présentant deux films très attendus, qui n'allaient sortir qu'au mois de janvier 84 : Et vogue le navire de Fellini et Prénom Carmen de Godard. Une photo de Danielle Darrieux, interprète du Vecchiali, ornait la couverture de Cinéma 83 (298). Et c'est la grande Lilian Gish qui illuminait celle de Cinématographe (93).