Les Stooges par les Stooges

**

Que Jim Jarmusch réalise un film à la gloire d’Iggy Pop & The Stooges, voilà qui était à la fois logique et excitant : l’un des princes du cinéma indépendant allait nous raconter en sons et en images l’épopée d’un groupe de rock mythique, dont le leader était apparu dans Dead Man (1995) et Coffee and cigarettes (2003). Or, dans ce « rockumentaire » hyper-classique, si l’on retrouve bien les Stooges, nous avons du mal à dénicher Jarmusch, qui s’est lancé dans l’aventure en fan absolu se mettant au service de ses idoles jusqu’à s’effacer entièrement.

Intéressant d’un bout à l’autre, Gimme Danger se révèle tout de même assez impersonnel dans sa forme. Cette sagesse peut ne pas gêner le spectateur mais elle aurait dû calmer quelques ardeurs au moment de la sortie du film en salles en février dernier (après sa présentation à Cannes en 2016). L’irrésistible et galvanisant souffle rock’n’roll, il vient des personnalités et des archives mais certainement pas du traitement cinématographique. Si brillant soit-il, le montage n’évite pas l’habituel saucissonnage des témoignages, entre séquences et photos d’époque. Les archives sur les Stooges sont d’ailleurs très peu nombreuses, le groupe ayant flambé de la fin 1967 au début 1974, en trois albums foudroyants et plusieurs concerts chaotiques de légende. Jarmusch est donc continuellement revenu aux mêmes sources rares, les triturant à sa guise, les recouvrant de pistes sonores ne leur appartenant pas, etc.

Cette volonté didactique l’a également poussé à illustrer de manière littérale de nombreux propos tenus par les membres du groupe, à l’aide de vieux films de cinéma, d’actualités d’époque, d’animations sommaires et de simples images semblant tirées d’anonymes banques de données. Quand Iggy Pop explique son exhibitionnisme par son goût enfantin pour les films de pharaons, Yul Brynner déboule en Égyptien torse nu. Quand il compare le jeu de son guitariste à l’activité d’un chien policier renifleur, un chien policier renifleur est à l’image. Et ainsi de suite… Sans nier l’aspect ludique, on peut estimer que Jarmusch ne s’est pas spécialement torturé l’esprit pour surmonter le déficit d’archives. Il ne manque pas non plus le texte introductif sans nuances présentant le groupe comme cible des critiques unanimement dégoûtés en 1973 et reconnu comme majeur 40 ans plus tard. En bonus, deux scènes coupées aident à saisir mieux encore, par contraste, les choix relativement conventionnels du cinéaste, deux scènes dont la longueur est ici préservée : la captation assez récente d’une version du morceau Shake Appeal en concert et une balade, au rythme de travellings automobiles, dans les rues de Ann Arbor, ville d’origine des Stooges, moment pour le coup éminemment jarmuschien.

Mais l’essentiel, donc, est d’écouter les membres du groupe jouer et parler, Iggy Pop en tête. Loin de l’animal qu’il peut devenir une fois propulsé sur scène, celui-ci régale par sa parole claire, lucide et généreuse (envers ses modèles, ses « découvreurs » ou ses camarades musiciens au sein d’un groupe dont il détaille le fonctionnement « communiste » qui le caractérisait à l’époque). Ni lui ni les autres n’éludent les principaux problèmes ayant abouti à l’explosion des Stooges en 1973-1974 : drogues à gogo, provocations jusqu’à l’épuisement, tendance à l’autodestruction, opposition farouche à toute professionnalisation… Tout juste s’étonne-t-on d’entendre si peu parler de sexe et de rapport à l’argent.

Difficile d’imaginer parcours plus « Rock’n’Roll » que celui des Stooges. Rage de jeunes paumés, trainée de poudre musicale, géniales intuitions, excès en tous genres et fin abrupte, tout y est. Se plonger dans cette histoire n’en reste pas moins passionnant. L’évocation de la jeunesse et des débuts d’Iggy Pop, par exemple, vient nous rappeler qu’il n’a pas débarqué au sein des Stooges vierge de toute expérience musicale mais bien armé d’une solide pratique, acquise au collège puis au contact de la communauté noire de Chicago. Le film situe parfaitement le contexte du Detroit de la fin des années 1960 et le climat social et politique, dont le groupe va constamment chercher à se libérer par de violentes provocations scéniques (tiens, une croix gammée…), quitte à passer pour des bons à rien nihilistes ou à énerver le « groupe frère » des MC5, bien plus engagé.

C’est sur le versant le plus directement artistique que l’on trouve les moments les plus profitables du documentaire. La gestation des trois albums mythiques est très bien expliquée par les intervenants, disques enregistrés dans trois villes différentes (The Stooges en 1969 à New York, Fun House en 1970 à Los Angeles et Raw Power en 1973 à Londres) et ayant chacun leur spécificité, leur manière particulière de vriller les tympans. La puissance qui s’en dégage passe par la voix et le corps d’Iggy Pop, fameux, ainsi que les déflagrations produites par les instruments de ses acolytes. La musique des Stooges garde un côté irrécupérable (faîtes écouter jusqu’au bout Raw Power autour de vous et comptez les grimaces, même parmi ceux disant bien aimer Iggy Pop). La popularité ultérieure de son leader n’a pas rendu ce rock abrasif plus aimable (sa carrière solo n’est, fort justement, pas évoquée) et les reformations qui se sont suivies à partir du début des années 2000 ne l’ont pas gâché, les concerts donnés étant assez mémorables (deux nouveaux albums sont même sortis, jamais cités ici, et pour cause : qui les a vraiment écoutés ?).

Gimme Danger est arrivé juste à temps. Aujourd’hui, le groupe n’existe plus. Trois des quatre membres originels sont morts (dont les frères Ron et Scott Asheton que Jarmusch a tout de même pu faire apparaître dans son film) et ne restent plus que James Williamson, qui prit la guitare en 1970, et Iggy Pop. Iggy magnifique devant la caméra de son ami cinéaste, comme sur scène, puisant son énergie on ne sait où. Malgré le côté « routinier » des concerts des années 2000 et 2010, « l’Iguane » y teste toujours ses limites physiques et se frotte toujours, littéralement, à un public par définition imprévisible. « Gimme Danger » : il peut toujours utiliser l’expression sans qu’on lui conteste. En revanche, chez Jarmusch, l’audace se niche le long de la ligne fictionnelle allant de Permanent Vacation à Paterson plutôt que dans ses documentaires d’admirateur : Year of the Horse, consacré en 1997 à une autre icône rock, Neil Young, également liée viscéralement à un groupe, le Crazy Horse, était de même facture que ce Gimme Danger qui doit tout à son passionnant sujet.

(Novembre 2017 - Chronique DVD pour les Fiches du Cinéma)

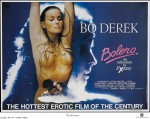

Malgré quelques navets, le plat servi était particulièrement consistant. Passons rapidement, de A à R, sur A nous les garçons (de Michel Lang, une comédie avec le jeune Franck Dubosc), Apocalypse dans l'océan rouge (de John Old Jr alias Lamberto Bava, un film de monstre marin), L'arbre sous la mer (une tentative de cinéma fantastique par Philippe Muyl), L'aube rouge (de John Milius, film d'anticipation tendance propagande anti-communiste), Boléro (John Derek filmant les aventures érotiques de sa femme Bo - souvenir ému d'une affiche affolante), Brigade des mœurs (polar de Max Pecas, interdit aux moins de 18 ans), Ça n'arrive qu'à moi (de et avec Francis Perrin), Le défi du tigre (de Walter Gordon avec Mister T), Glamour (de François Merlet), Horror kid (de Fritz Kiersch d'après Stephen King), Les orgies de Caligula (série Z italienne de Frank Kramer et Laurence Webber), Rendez-vous à Broad Street (film de Peter Webb, interprété et écrit à la gloire de lui-même par Paul McCartney) et Les rues de l'enfer (avec Linda Blair, film de Danny Steinman).

Malgré quelques navets, le plat servi était particulièrement consistant. Passons rapidement, de A à R, sur A nous les garçons (de Michel Lang, une comédie avec le jeune Franck Dubosc), Apocalypse dans l'océan rouge (de John Old Jr alias Lamberto Bava, un film de monstre marin), L'arbre sous la mer (une tentative de cinéma fantastique par Philippe Muyl), L'aube rouge (de John Milius, film d'anticipation tendance propagande anti-communiste), Boléro (John Derek filmant les aventures érotiques de sa femme Bo - souvenir ému d'une affiche affolante), Brigade des mœurs (polar de Max Pecas, interdit aux moins de 18 ans), Ça n'arrive qu'à moi (de et avec Francis Perrin), Le défi du tigre (de Walter Gordon avec Mister T), Glamour (de François Merlet), Horror kid (de Fritz Kiersch d'après Stephen King), Les orgies de Caligula (série Z italienne de Frank Kramer et Laurence Webber), Rendez-vous à Broad Street (film de Peter Webb, interprété et écrit à la gloire de lui-même par Paul McCartney) et Les rues de l'enfer (avec Linda Blair, film de Danny Steinman). En ce temps-là, les néo-nazis n'avaient qu'à bien se tenir : Roger Hanin (Train d'enfer) et Gilles Béhat (Urgence) les avaient à l'œil. L'espagnol Mario Camus connaissait le succès avec ses (académiques ?) Saints innocents, chronique campagnarde des années 60. Pour Le Pape de Greenwich Village, Stuart Rosenberg, réunissait (en vain ?) un casting très huppé (Mickey Rourke, Eric Roberts, Darryl Hannah). El Norte de Gregory Nava traitait de l'émigration clandestine des Mexicains vers les States.

En ce temps-là, les néo-nazis n'avaient qu'à bien se tenir : Roger Hanin (Train d'enfer) et Gilles Béhat (Urgence) les avaient à l'œil. L'espagnol Mario Camus connaissait le succès avec ses (académiques ?) Saints innocents, chronique campagnarde des années 60. Pour Le Pape de Greenwich Village, Stuart Rosenberg, réunissait (en vain ?) un casting très huppé (Mickey Rourke, Eric Roberts, Darryl Hannah). El Norte de Gregory Nava traitait de l'émigration clandestine des Mexicains vers les States. Six mois après avoir assisté au Retour de l'inspecteur Harry, nous retrouvions Clint Eastwood, lequel déléguait (apparemment très relativement) la mise en scène de La corde raide à Richard Tuggle, pour un résultat pour le moins troublant ("Flic ou violeur ?" assenait l'inquiétante affiche de ce film peu confortable dans lequel la star rudoyait allègrement son image). Les frères Taviani, Paolo et Vittorio, alors valeurs sûres du cinéma italien proposaient leur Kaos (Contes siciliens), une suite de récits adaptés de Luigi Pirandello. Le film me glissa personnellement un peu dessus, mais il a ses défenseurs. Plus ébouriffant fut le retour de Francis Ford Coppola, après la récréation Outsiders/Rusty James : avec Cotton Club, le cinéaste déballait un nouvel objet visuel fascinant, mélange de film de gangster et de musical se terminant dans un long feu d'artifice éblouissant. Et le tour des auteurs n'est pas fini puisque Jean-Luc Godard et John Cassavetes étaient aussi au rendez-vous : Je vous salue Marie se frottait au sacré et reveillait les intégristes (petit scandale à la clé) et Love streams était une nouvelle occasion (et finalement la dernière) de voir le cinéaste américain (se) diriger (avec) Gena Rowlands (ici dans le rôle de sa sœur). Malgré leur force, ils ont été tous deux, dans ma mémoire, totalement éclipsés par quelques autres Godard et Cassavetes.

Six mois après avoir assisté au Retour de l'inspecteur Harry, nous retrouvions Clint Eastwood, lequel déléguait (apparemment très relativement) la mise en scène de La corde raide à Richard Tuggle, pour un résultat pour le moins troublant ("Flic ou violeur ?" assenait l'inquiétante affiche de ce film peu confortable dans lequel la star rudoyait allègrement son image). Les frères Taviani, Paolo et Vittorio, alors valeurs sûres du cinéma italien proposaient leur Kaos (Contes siciliens), une suite de récits adaptés de Luigi Pirandello. Le film me glissa personnellement un peu dessus, mais il a ses défenseurs. Plus ébouriffant fut le retour de Francis Ford Coppola, après la récréation Outsiders/Rusty James : avec Cotton Club, le cinéaste déballait un nouvel objet visuel fascinant, mélange de film de gangster et de musical se terminant dans un long feu d'artifice éblouissant. Et le tour des auteurs n'est pas fini puisque Jean-Luc Godard et John Cassavetes étaient aussi au rendez-vous : Je vous salue Marie se frottait au sacré et reveillait les intégristes (petit scandale à la clé) et Love streams était une nouvelle occasion (et finalement la dernière) de voir le cinéaste américain (se) diriger (avec) Gena Rowlands (ici dans le rôle de sa sœur). Malgré leur force, ils ont été tous deux, dans ma mémoire, totalement éclipsés par quelques autres Godard et Cassavetes. Finalement, ce mois de janvier n'a-t-il pas été avant tout le grand moment d'une double révélation ? La première, pleine de douceur, est celle de Jim Jarmusch, dont sortait le deuxième film, Stranger than paradise, très supérieur à un premier essai (Permanent vacation) pourtant déjà stimulant. Les images et les sons de cette déambulation à trois s'achevant en Floride, imposaient un style et allaient nous accompagner longtemps. La seconde, plus tonitruante, est celle d'un Lars Von Trier débutant dans le long-métrage, mais déjà aussi arrogant que génial. Element of crime, c'est le souvenir d'un néo-polar à l'aspect poisseux, pourrissant, et pourtant particulièrement revigorant (tous comme deux titres que j'ai omis de mentionner jusque là, James Band 069, agent secret pour obsédées sexuelles et Sexfinger ?).

Finalement, ce mois de janvier n'a-t-il pas été avant tout le grand moment d'une double révélation ? La première, pleine de douceur, est celle de Jim Jarmusch, dont sortait le deuxième film, Stranger than paradise, très supérieur à un premier essai (Permanent vacation) pourtant déjà stimulant. Les images et les sons de cette déambulation à trois s'achevant en Floride, imposaient un style et allaient nous accompagner longtemps. La seconde, plus tonitruante, est celle d'un Lars Von Trier débutant dans le long-métrage, mais déjà aussi arrogant que génial. Element of crime, c'est le souvenir d'un néo-polar à l'aspect poisseux, pourrissant, et pourtant particulièrement revigorant (tous comme deux titres que j'ai omis de mentionner jusque là, James Band 069, agent secret pour obsédées sexuelles et Sexfinger ?). Du côté de la presse cinéma, Première (94) mettait en couverture Lanvin et Giraudeau, "ensemble pour la première fois" (pour Les spécialistes, qui allaient casser la baraque en mars) et Cinéma 85 (313), Michel Bouquet. Cinématographe (106) proposait un dossier spécial "box office" tandis que les autres se répartissaient équitablement les titres à mettre en vedette : Kaos pour Jeune Cinéma (164), La compagnie des loups pour L'Ecran Fantastique (52), Love streams pour les Cahiers du Cinéma (367), Les favoris de la lune (d'Otar Iosseliani, film sorti le mois suivant) pour Positif (287), L'été prochain pour La Revue du Cinéma (401) et Cotton Club pour Starfix (22).

Du côté de la presse cinéma, Première (94) mettait en couverture Lanvin et Giraudeau, "ensemble pour la première fois" (pour Les spécialistes, qui allaient casser la baraque en mars) et Cinéma 85 (313), Michel Bouquet. Cinématographe (106) proposait un dossier spécial "box office" tandis que les autres se répartissaient équitablement les titres à mettre en vedette : Kaos pour Jeune Cinéma (164), La compagnie des loups pour L'Ecran Fantastique (52), Love streams pour les Cahiers du Cinéma (367), Les favoris de la lune (d'Otar Iosseliani, film sorti le mois suivant) pour Positif (287), L'été prochain pour La Revue du Cinéma (401) et Cotton Club pour Starfix (22). Les jeunots Sean Penn et Tom Cruise commençaient à faire parler d'eux. Le premier tenait le rôle principal de Bad boys réalisé par Rick Rosenthal, film de prison dont l'affiche, pleine de promesses ultra-violentes, impressionna beaucoup nos yeux de pré-adolescent. Le deuxième plongeait dans le monde plus aisé mais non moins trouble de Risky business (Paul Brickman). Je n'ai jamais vu ni l'un ni l'autre. En revanche, je me rappelle très vaguement être tombé un jour sur Les copains d'abord, signé par un cinéaste resté estampillé eighties, Lawrence Kasdan. Celui-ci surfait sur la vague du film de groupe : sept amis de lycée (dont Tom Berenger, William Hurt, Kevin Kline, Jeff Goldblum et Glenn Close) se retrouvaient à l'occasion de l'enterrement d'un huitième et faisaient le point sur leur vie.

Les jeunots Sean Penn et Tom Cruise commençaient à faire parler d'eux. Le premier tenait le rôle principal de Bad boys réalisé par Rick Rosenthal, film de prison dont l'affiche, pleine de promesses ultra-violentes, impressionna beaucoup nos yeux de pré-adolescent. Le deuxième plongeait dans le monde plus aisé mais non moins trouble de Risky business (Paul Brickman). Je n'ai jamais vu ni l'un ni l'autre. En revanche, je me rappelle très vaguement être tombé un jour sur Les copains d'abord, signé par un cinéaste resté estampillé eighties, Lawrence Kasdan. Celui-ci surfait sur la vague du film de groupe : sept amis de lycée (dont Tom Berenger, William Hurt, Kevin Kline, Jeff Goldblum et Glenn Close) se retrouvaient à l'occasion de l'enterrement d'un huitième et faisaient le point sur leur vie. Autres films sortis ce mois-là et dont je ne sais pas grand chose : Le crime de Cuenca (espagnol, de Pilar Miro et plutôt conseillé par la presse à l'époque), Femmes de personne (de Christopher Frank, apparemment plus recommandable que son film suivant : L'année des méduses), Le léopard (de Jean-Claude Sussfeld avec Brasseur et Lavanant), Laisse béton (Serge Le Péron), Un amour interdit (Jean-Pierre Dougnac). Deux titres sont à découvrir certainement : Sans témoin était le nouveau Nikita Mikhalkov. Le cinéaste était à la veille d'une reconnaissance internationale (à partir des Yeux noirs en 1987) mais avait déjà proposé quelques joyaux dans les années 70 (Quelques jours dans la vie d'Oblomov, Partition inachevée pour piano mécanique, Cinq soirées). Mauvaise conduite est un documentaire du chef opérateur Nestor Almendros et d'Orlando Jimenez Leal, sur la chasse aux homosexuels menée par le régime cubain dans les années 60. D'autre part, il serait bête d'oublier de mentionner Hot dog film de campus olé-olé se déroulant au ski (Peter Markle) et, parmi la bonne demie-douzaine de films d'arts martiaux du mois, L'exécuteur défie l'empire du kung-fu (titre original Haegyeolsa) de Godfrey Ho et Doo-yong Lee avec Jang Lee Wang et Jim Norris (le frère de Chuck ?).

Autres films sortis ce mois-là et dont je ne sais pas grand chose : Le crime de Cuenca (espagnol, de Pilar Miro et plutôt conseillé par la presse à l'époque), Femmes de personne (de Christopher Frank, apparemment plus recommandable que son film suivant : L'année des méduses), Le léopard (de Jean-Claude Sussfeld avec Brasseur et Lavanant), Laisse béton (Serge Le Péron), Un amour interdit (Jean-Pierre Dougnac). Deux titres sont à découvrir certainement : Sans témoin était le nouveau Nikita Mikhalkov. Le cinéaste était à la veille d'une reconnaissance internationale (à partir des Yeux noirs en 1987) mais avait déjà proposé quelques joyaux dans les années 70 (Quelques jours dans la vie d'Oblomov, Partition inachevée pour piano mécanique, Cinq soirées). Mauvaise conduite est un documentaire du chef opérateur Nestor Almendros et d'Orlando Jimenez Leal, sur la chasse aux homosexuels menée par le régime cubain dans les années 60. D'autre part, il serait bête d'oublier de mentionner Hot dog film de campus olé-olé se déroulant au ski (Peter Markle) et, parmi la bonne demie-douzaine de films d'arts martiaux du mois, L'exécuteur défie l'empire du kung-fu (titre original Haegyeolsa) de Godfrey Ho et Doo-yong Lee avec Jang Lee Wang et Jim Norris (le frère de Chuck ?). J'ai un excellent souvenir du Temps suspendu, chronique adolescente signée Peter Gothar, l'un des premiers films non-anglophone (puisque hongrois) à m'avoir séduit (découvert à la télévision). C'est en mars 1984 qu'a été également distribué en France le premier Jim Jarmusch, Permanent vacation. Peu de choses me restent en tête à son propos, si ce n'est que j'avais plutôt apprécié. Le britannique Local hero (Bill Forsyth) est une agréable fable à la Capra dans laquelle Burt Lancaster, employé d'un grand groupe pétrolier, débarque dans un petit village écossais afin de négocier le rachat de l'ensemble des terres. Francesco Rosi donnait à son tour dans le film-opéra de prestige avec sa version "réaliste" de Carmen. Cela m'avait plongé dans un ennui sans nom. Peu à l'aise face au genre, je préfère à la rigueur les plus stylisés Don Giovanni de Losey et La flûte enchantée de Bergman.

J'ai un excellent souvenir du Temps suspendu, chronique adolescente signée Peter Gothar, l'un des premiers films non-anglophone (puisque hongrois) à m'avoir séduit (découvert à la télévision). C'est en mars 1984 qu'a été également distribué en France le premier Jim Jarmusch, Permanent vacation. Peu de choses me restent en tête à son propos, si ce n'est que j'avais plutôt apprécié. Le britannique Local hero (Bill Forsyth) est une agréable fable à la Capra dans laquelle Burt Lancaster, employé d'un grand groupe pétrolier, débarque dans un petit village écossais afin de négocier le rachat de l'ensemble des terres. Francesco Rosi donnait à son tour dans le film-opéra de prestige avec sa version "réaliste" de Carmen. Cela m'avait plongé dans un ennui sans nom. Peu à l'aise face au genre, je préfère à la rigueur les plus stylisés Don Giovanni de Losey et La flûte enchantée de Bergman. Dead zone n'est pas mon Cronenberg de chevet (les chefs d'oeuvres viendront un peu plus tard), le cinéaste y gagnant en efficacité ce qu'il perd un peu en mystère et en trouble, mais cette adaptation de Stephen King, portée par le grand Christopher Walken reste fichtrement bien en mémoire, et pas seulement pour telle image de paire de ciseaux plantée dans une bouche. En parlant d'images traumatisantes, la sortie du mois était sans aucun doute celle du Scarface de Brian DePalma. Je l'ai découvert assez tardivement (redoutais-je inconsciemment de me frotter à l'ultra-violence dont tout le monde parlait ?) et je ne l'ai pas revu depuis, mais il me passionna bien plus que les thrillers tordus que le cinéaste filmait à l'époque, comme Furie, Pulsions ou Body double (je mets de côté Blow out, plus intéressant). Je termine ce tour d'horizon du mois sur un coup de coeur : Polar de Jacques Bral, adaptation d'un roman de Patrick Manchette (et peut-être la plus réussie, donnant en tout cas, à mon sens, un meilleur film que le Nada de Chabrol). Oeuvre somnanbulique et pessimiste, à la trame tortueuse et bénéficiant d'une extraordinaire interprétation de Jean-François Balmer, Polar est un modèle du genre, à la Française.

Dead zone n'est pas mon Cronenberg de chevet (les chefs d'oeuvres viendront un peu plus tard), le cinéaste y gagnant en efficacité ce qu'il perd un peu en mystère et en trouble, mais cette adaptation de Stephen King, portée par le grand Christopher Walken reste fichtrement bien en mémoire, et pas seulement pour telle image de paire de ciseaux plantée dans une bouche. En parlant d'images traumatisantes, la sortie du mois était sans aucun doute celle du Scarface de Brian DePalma. Je l'ai découvert assez tardivement (redoutais-je inconsciemment de me frotter à l'ultra-violence dont tout le monde parlait ?) et je ne l'ai pas revu depuis, mais il me passionna bien plus que les thrillers tordus que le cinéaste filmait à l'époque, comme Furie, Pulsions ou Body double (je mets de côté Blow out, plus intéressant). Je termine ce tour d'horizon du mois sur un coup de coeur : Polar de Jacques Bral, adaptation d'un roman de Patrick Manchette (et peut-être la plus réussie, donnant en tout cas, à mon sens, un meilleur film que le Nada de Chabrol). Oeuvre somnanbulique et pessimiste, à la trame tortueuse et bénéficiant d'une extraordinaire interprétation de Jean-François Balmer, Polar est un modèle du genre, à la Française. Le film de Bral se retrouvait en couverture de Positif (277) quand Scarface faisait la une de Starfix (13), illustrant un dossier "Spécial violence urbaine". Première (84) s'entretenait avec Claude Brasseur. Cinématographe (98) revenait sur le Hitchcock des années 50 (L'homme qui en savait trop en couve). Enfin, trois films sortis en février étaient mis en avant par les autres revues : La femme flambée (et le cinéma des deux Allemagnes) pour Cinéma 84 (303), Star 80 pour la Revue du Cinéma (392) et A mort l'arbitre ! pour les Cahiers du Cinéma (357).

Le film de Bral se retrouvait en couverture de Positif (277) quand Scarface faisait la une de Starfix (13), illustrant un dossier "Spécial violence urbaine". Première (84) s'entretenait avec Claude Brasseur. Cinématographe (98) revenait sur le Hitchcock des années 50 (L'homme qui en savait trop en couve). Enfin, trois films sortis en février étaient mis en avant par les autres revues : La femme flambée (et le cinéma des deux Allemagnes) pour Cinéma 84 (303), Star 80 pour la Revue du Cinéma (392) et A mort l'arbitre ! pour les Cahiers du Cinéma (357). Year of the Horse a (déjà) dix ans. Jarmusch y filme Neil Young (lequel venait de signer la bande originale de Dead man) en compagnie de son groupe Crazy Horse. Le cinéaste sortait donc de son fameux western avec Johnny Depp, qui le relança au moment où son cinéma commençait sérieusement à s'essouffler. On pouvait ainsi s'attendre à ce que le documentaire prenne lui aussi un chemin original. Il n'en est rien. Jarmusch utilise la formule classique alternant bribes d'entretiens et morceaux live. Il n'hésite même pas à intercaler par endroits des scènes de la vie des rockers en tournée et l'une des choses les plus barbantes et inutiles qui soit : des images de techniciens s'affairant à installer le matériel avant le concert.

Year of the Horse a (déjà) dix ans. Jarmusch y filme Neil Young (lequel venait de signer la bande originale de Dead man) en compagnie de son groupe Crazy Horse. Le cinéaste sortait donc de son fameux western avec Johnny Depp, qui le relança au moment où son cinéma commençait sérieusement à s'essouffler. On pouvait ainsi s'attendre à ce que le documentaire prenne lui aussi un chemin original. Il n'en est rien. Jarmusch utilise la formule classique alternant bribes d'entretiens et morceaux live. Il n'hésite même pas à intercaler par endroits des scènes de la vie des rockers en tournée et l'une des choses les plus barbantes et inutiles qui soit : des images de techniciens s'affairant à installer le matériel avant le concert.