coppola

-

Dracula (Francis Ford Coppola, 1992)

**Des moments plutôt qu'une continuité. Au moins Coppola, par rapport à Eggers qui a aussi voulu sa réactualisation spectaculaire, a-t-il pris des paris à chaque plan, qu'ils s'avèrent payants ou pas (avec le temps, plutôt moins, à mon avis, malgré le recours à nombre de trucages "intemporels"). -

Megalopolis (Francis Ford Coppola, 2024)

**J'ai un peu perdu le fil sur la fin. Pendant un bon moment, le foisonnement m'a emballé. Parmi toutes les richesses, cette impression que derrière chaque personnage, chaque silhouette de passage, il y aurait une ramification, un autre film possible. Dans le dernier mouvement, ça se resserre autour de quelques uns, on n'a plus trop le côté bordélique et une espèce de confusion du discours me semble prendre la place. -

Outsiders & Rusty James (Francis Ford Coppola, 1983)

**/****

Flashs de mon adolescence transformés longtemps après en expérience sur des cobayes de 14 et 22 ans. Résultat, les deux préfèrent largement Outsiders à "l'ennuyeux" Rusty James !Et pourtant...Outsiders a autant de hauts que de bas. La planque des pauvres petits Macchio et Howell est bien longuette et mélo, comme les scènes d'hôpital qui mobilisent les mêmes. Ailleurs, plus que les rapports entre mecs, c'est la gestion de l'espace qui séduit, embrassé avec ampleur et dynamisme (dans une hyper-expressivité qui fait parfois sourire : Coppola n'attend pas 2 minutes pour proposer des plans de baston à ras de terre, avec donc, on l'imagine, la caméra dans un trou). La mise en scène est musicale mais l'aide des standards attendus est aussi agréable que facile.Et donc, de l'illustration à l'inspiration...Tout semble touché par la grâce dans Rusty James, qui dérive du film de bande au film-rêve/cauchemar. Rusty James est entraîné ou suit son frère, ou plutôt l'image de son frère, dans les limbes. Le lien fraternel, bien plus profondément ressenti que dans l'autre, est d'autant plus beau qu'il est suspendu, dans l'espace et le temps, entre deux lieux, entre deux époques. Comme si Coppola faisait ici la critique même du monde et de la mythologie d'Outsiders, notamment en dépouillant Dillon de ses forces et de ses illusions, Dillon qui ne fait que prendre des dérouillées et des cuites, qui ne cesse de tomber et de se traîner. Le récit qui va vers la fatalité mais en n'empruntant que des détours (la virée à moto avant de revenir devant l'animalerie), le noir et blanc et les touches de couleurs, les ombres démesurées, les fumées fantastiques, la castagne chorégraphiée, la voix basse et les bras croisés de Rourke, la surdité et la folie, le flic moustachu, le symbolisme des poissons, les pulsations continues de Copeland, les rêves et la lévitation, tout passe, tout s'embrase. Même feu qu'au début 1984 à mes 12 ans et demi. -

Peggy Sue s'est mariée (Francis Ford Coppola, 1986)

**Évidemment pas le meilleur Coppola, Peggy Sue souffre d'une mise en scène étonnamment peu affirmée (à l'image des premiers et derniers plans qui reposent sur un trucage de traversée de miroir par la caméra avec doublures réalisé très imparfaitement et sans grande conviction), de l'une des plus mauvaises prestations de Nicolas Cage (pas aidé, il est vrai, par son personnage ni par le maquillage) et, après sa longue pirouette temporelle, d'une retombée sur ses pieds absolument conventionnelle. Cependant, une fois l'héroïne plongée dans son propre passé, toutes les scènes sont intéressantes et "disent" quelque chose. Ce qui tient donc d'abord du scénario. Deux dimensions importantes sont bien abordées : le désir de transgression, surtout sexuel, que la situation permet, et l'émotion des retrouvailles avec les personnes disparues. Dans cette émotion, et partout ailleurs, Kathleen Turner est magnifique. -

Somewhere

****

- Tiens... on dirait que la chasse est ouverte. Chacun y va de son petit mot cassant à l'encontre de la jeune et riche héritière.

- Oui et bien ne comptez pas sur moi pour y participer !

Une défense de Somewhere, en écoutant les Strokes.

Is this it

Ce qu'il faut retenir du déjà fameux premier plan du nouveau film de Sofia Coppola, ce n'est peut-être pas tant le manège répétitif de la Ferrari noire de Johnny Marco que son arrêt soudain devant nous, sans raison particulière.

Végétant à l'hôtel Château Marmont de Los Angeles, la star ne se lance dans des projets ou ne se soumet qu'à des activités qui, immanquablement, tournent court. Suivre une belle blonde en décapotable n'aboutit à rien, partir en balade mène à la panne de voiture, se lancer dans une partie de jambes en l'air provoque l'endormissement, accepter de se faire masser par un homme entraîne une inquiétude insurmontable. Il n'est alors pas étonnant qu'un aveu attendu, si important, soit formulé mais pas entendu, recouvert qu'il est par le bruit d'un hélicoptère. La remise d'un prix en Italie apportait pourtant la promesse d'un dépaysement libérateur mais là aussi, le discours de remerciement est court-circuité par un numéro berlusconien de danseuses sexys et, l'insatisfaction étant la même à Milan qu'à Hollywood, une nouvelle fuite s'impose.

En s'inscrivant dans ce registre, en ponctuant la quasi-totalité de ses séquences par ces petites déconvenues, en les stoppant là où le mouvement s'arrête, contrarié, Sofia Coppola prend le risque de la déception. L'exercice est d'autant plus périlleux que, notre point de vue devant épouser celui du héros, l'image ne doit pas trop stimuler l'œil ni le son ambiant trop flatter l'oreille (ainsi, les scènes avec les stripteaseuses laissent entendre les crissements des mains sur les barres et maintiennent la musique à l'arrière-plan sonore, non mixée, sortant directement du lecteur CD posé à terre). La cinéaste doit donc faire preuve de discrétion sans trop abdiquer pour autant sur le terrain de la forme.

Room on fire

Sofia Coppola a toujours eu le talent de transformer une suite de saynètes en touchant récit impressionniste. Cet art de la vignette s’adapte parfaitement au sujet choisi car il concourt à relayer la perception fragmentaire du personnage principal. Celui-ci, dont les emplois du temps sont dictés par une invisible assistante, ne cesse de voir les choses lui échapper, se dérober progressivement. Et nous avec. Nous apercevons subrepticement une voiture accidentée sur le côté, nous croisons des jolies blondes interchangeables, nous imaginons des paparazzi en planque dans des 4x4, nous lisons des textos haineux et non signés… autant de flashs sans explications.

C'est la simple présence de sa fille Cleo qui va aider Johnny. Oh, les choses changent à peine mais suffisamment, elles prennent une forme plus nette et une plus grande consistance. Sans Cleo, ce que Johnny peine à faire, c'est trouver matière à accrocher son regard. Il est important que les spectacles des deux filles dans la chambre encadrent celui que donne Cleo au skating. Devant le show érotique, Johnny s'endort, son regard ne tient pas, alors que l'exercice de sa fille le ravit, ouvrant grands les yeux et ne se laissant pas distraire par son portable.

Tous ces plans rapprochés sur Stephen Dorff, excellent au demeurant, se justifient ainsi. Son regard, que l'on sent progressivement se renouveler, est notre relai. C'est l'un des nombreux côtés wendersiens de Somewhere, le souvenir le mieux ravivé étant celui d'Alice dans les villes, la présence de la jeune fille et la tentation du road movie aidants.

First impressions of earth

La dernière séquence reprend l'idée du court-circuit, sciemment provoqué cette fois-ci lorsque Johnny stoppe sa voiture sur le bas-côté. Il s'avance alors et semble enfin soutenir du regard une ligne de fuite.

Quatre remarques complémentaires :

- C'est Truffaut ou Godard qui disait que c'était aux cinéastes d'origine ouvrière de s'intéresser aux ouvriers ? Apparemment, de nos jours, il est devenu, aux yeux de beaucoup, indécent de ne filmer que ce que l'on connaît.

- Je me demande comment peut-on, dans une critique du film, rapprocher autant de fois Somewhere de Lost in translation tout en faisant descendre la note de 4 sur 5 à 0 sur 5.

- Je préfèrerai toujours les tics du cinéma indépendant US à ceux du cinéma d'auteur français.

- Lorsque Sofia Coppola réalisera réellement un mauvais film, nous pourrons encore fermer les yeux et écouter la bande son.

SOMEWHERE

SOMEWHEREde Sofia Coppola

(Etats-Unis / 97 mn / 2010)

-

C'était mieux avant... (Janvier 1985)

Un petit exercice comptable m'ayant quelque peu retardé dans mon planning, il est plus que temps, histoire de poursuivre notre voyage mensuel dans le passé, de tourner la page de Décembre et de s'intéresser à l'offre cinématographique qui était proposée aux spectateurs français en Janvier 1985 :

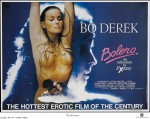

Malgré quelques navets, le plat servi était particulièrement consistant. Passons rapidement, de A à R, sur A nous les garçons (de Michel Lang, une comédie avec le jeune Franck Dubosc), Apocalypse dans l'océan rouge (de John Old Jr alias Lamberto Bava, un film de monstre marin), L'arbre sous la mer (une tentative de cinéma fantastique par Philippe Muyl), L'aube rouge (de John Milius, film d'anticipation tendance propagande anti-communiste), Boléro (John Derek filmant les aventures érotiques de sa femme Bo - souvenir ému d'une affiche affolante), Brigade des mœurs (polar de Max Pecas, interdit aux moins de 18 ans), Ça n'arrive qu'à moi (de et avec Francis Perrin), Le défi du tigre (de Walter Gordon avec Mister T), Glamour (de François Merlet), Horror kid (de Fritz Kiersch d'après Stephen King), Les orgies de Caligula (série Z italienne de Frank Kramer et Laurence Webber), Rendez-vous à Broad Street (film de Peter Webb, interprété et écrit à la gloire de lui-même par Paul McCartney) et Les rues de l'enfer (avec Linda Blair, film de Danny Steinman).

Malgré quelques navets, le plat servi était particulièrement consistant. Passons rapidement, de A à R, sur A nous les garçons (de Michel Lang, une comédie avec le jeune Franck Dubosc), Apocalypse dans l'océan rouge (de John Old Jr alias Lamberto Bava, un film de monstre marin), L'arbre sous la mer (une tentative de cinéma fantastique par Philippe Muyl), L'aube rouge (de John Milius, film d'anticipation tendance propagande anti-communiste), Boléro (John Derek filmant les aventures érotiques de sa femme Bo - souvenir ému d'une affiche affolante), Brigade des mœurs (polar de Max Pecas, interdit aux moins de 18 ans), Ça n'arrive qu'à moi (de et avec Francis Perrin), Le défi du tigre (de Walter Gordon avec Mister T), Glamour (de François Merlet), Horror kid (de Fritz Kiersch d'après Stephen King), Les orgies de Caligula (série Z italienne de Frank Kramer et Laurence Webber), Rendez-vous à Broad Street (film de Peter Webb, interprété et écrit à la gloire de lui-même par Paul McCartney) et Les rues de l'enfer (avec Linda Blair, film de Danny Steinman).On s'interroge un peu plus longuement sur quelques propositions françaises : Les enragés de Pierre-William Glenn (avec Fanny Ardant et François Cluzet), L'été prochain de Nadine Trintignant, Ni avec toi ni sans toi d'Alain Maline (mélodrame avec Philippe Léotard et Evelyne Bouix), Palace d'Edouard Molinaro (les aventures, en 1944, du duo Auteuil-Brasseur), Le téléphone sonne toujours deux fois de Jean-Pierre Vergne (écrit et interprété par les cinq - à l'époque - Inconnus), Un film (Autoportrait), essai autobiographique de Marcel Hanoun.

En ce temps-là, les néo-nazis n'avaient qu'à bien se tenir : Roger Hanin (Train d'enfer) et Gilles Béhat (Urgence) les avaient à l'œil. L'espagnol Mario Camus connaissait le succès avec ses (académiques ?) Saints innocents, chronique campagnarde des années 60. Pour Le Pape de Greenwich Village, Stuart Rosenberg, réunissait (en vain ?) un casting très huppé (Mickey Rourke, Eric Roberts, Darryl Hannah). El Norte de Gregory Nava traitait de l'émigration clandestine des Mexicains vers les States.

En ce temps-là, les néo-nazis n'avaient qu'à bien se tenir : Roger Hanin (Train d'enfer) et Gilles Béhat (Urgence) les avaient à l'œil. L'espagnol Mario Camus connaissait le succès avec ses (académiques ?) Saints innocents, chronique campagnarde des années 60. Pour Le Pape de Greenwich Village, Stuart Rosenberg, réunissait (en vain ?) un casting très huppé (Mickey Rourke, Eric Roberts, Darryl Hannah). El Norte de Gregory Nava traitait de l'émigration clandestine des Mexicains vers les States.Gravissons une nouvelle marche et évoquons Les amants terribles de la critique des Cahiers, Danièle Dubroux (chassé-croisé amoureux et distancié dans un hôtel romain), Another country, un regard sur le système social anglais des années 30, réputé d'honnête facture (par Marek Kanievska, avec Rupert Everett et Colin Firth), Le crime d'Ovide Plouffe de Denys Arcand et Sœurs de scène, classique du cinéma chinois datant de 1965 et signé par Xie Jin. En ce mois de janvier 85, trois films, reliés plus ou moins solidement au fantastique ou à la SF, firent sur nous, adolescents, leur petit effet : Philadelphia experiment de Stewart Raffill, Razorback du videoclippeur Russell Mulcahy et La compagnie des loups de Neil Jordan (cités ici dans un ordre allant probablement du moins intéressant à revisiter aujourd'hui au plus résistant face aux aléas du temps).

Six mois après avoir assisté au Retour de l'inspecteur Harry, nous retrouvions Clint Eastwood, lequel déléguait (apparemment très relativement) la mise en scène de La corde raide à Richard Tuggle, pour un résultat pour le moins troublant ("Flic ou violeur ?" assenait l'inquiétante affiche de ce film peu confortable dans lequel la star rudoyait allègrement son image). Les frères Taviani, Paolo et Vittorio, alors valeurs sûres du cinéma italien proposaient leur Kaos (Contes siciliens), une suite de récits adaptés de Luigi Pirandello. Le film me glissa personnellement un peu dessus, mais il a ses défenseurs. Plus ébouriffant fut le retour de Francis Ford Coppola, après la récréation Outsiders/Rusty James : avec Cotton Club, le cinéaste déballait un nouvel objet visuel fascinant, mélange de film de gangster et de musical se terminant dans un long feu d'artifice éblouissant. Et le tour des auteurs n'est pas fini puisque Jean-Luc Godard et John Cassavetes étaient aussi au rendez-vous : Je vous salue Marie se frottait au sacré et reveillait les intégristes (petit scandale à la clé) et Love streams était une nouvelle occasion (et finalement la dernière) de voir le cinéaste américain (se) diriger (avec) Gena Rowlands (ici dans le rôle de sa sœur). Malgré leur force, ils ont été tous deux, dans ma mémoire, totalement éclipsés par quelques autres Godard et Cassavetes.

Six mois après avoir assisté au Retour de l'inspecteur Harry, nous retrouvions Clint Eastwood, lequel déléguait (apparemment très relativement) la mise en scène de La corde raide à Richard Tuggle, pour un résultat pour le moins troublant ("Flic ou violeur ?" assenait l'inquiétante affiche de ce film peu confortable dans lequel la star rudoyait allègrement son image). Les frères Taviani, Paolo et Vittorio, alors valeurs sûres du cinéma italien proposaient leur Kaos (Contes siciliens), une suite de récits adaptés de Luigi Pirandello. Le film me glissa personnellement un peu dessus, mais il a ses défenseurs. Plus ébouriffant fut le retour de Francis Ford Coppola, après la récréation Outsiders/Rusty James : avec Cotton Club, le cinéaste déballait un nouvel objet visuel fascinant, mélange de film de gangster et de musical se terminant dans un long feu d'artifice éblouissant. Et le tour des auteurs n'est pas fini puisque Jean-Luc Godard et John Cassavetes étaient aussi au rendez-vous : Je vous salue Marie se frottait au sacré et reveillait les intégristes (petit scandale à la clé) et Love streams était une nouvelle occasion (et finalement la dernière) de voir le cinéaste américain (se) diriger (avec) Gena Rowlands (ici dans le rôle de sa sœur). Malgré leur force, ils ont été tous deux, dans ma mémoire, totalement éclipsés par quelques autres Godard et Cassavetes. Finalement, ce mois de janvier n'a-t-il pas été avant tout le grand moment d'une double révélation ? La première, pleine de douceur, est celle de Jim Jarmusch, dont sortait le deuxième film, Stranger than paradise, très supérieur à un premier essai (Permanent vacation) pourtant déjà stimulant. Les images et les sons de cette déambulation à trois s'achevant en Floride, imposaient un style et allaient nous accompagner longtemps. La seconde, plus tonitruante, est celle d'un Lars Von Trier débutant dans le long-métrage, mais déjà aussi arrogant que génial. Element of crime, c'est le souvenir d'un néo-polar à l'aspect poisseux, pourrissant, et pourtant particulièrement revigorant (tous comme deux titres que j'ai omis de mentionner jusque là, James Band 069, agent secret pour obsédées sexuelles et Sexfinger ?).

Finalement, ce mois de janvier n'a-t-il pas été avant tout le grand moment d'une double révélation ? La première, pleine de douceur, est celle de Jim Jarmusch, dont sortait le deuxième film, Stranger than paradise, très supérieur à un premier essai (Permanent vacation) pourtant déjà stimulant. Les images et les sons de cette déambulation à trois s'achevant en Floride, imposaient un style et allaient nous accompagner longtemps. La seconde, plus tonitruante, est celle d'un Lars Von Trier débutant dans le long-métrage, mais déjà aussi arrogant que génial. Element of crime, c'est le souvenir d'un néo-polar à l'aspect poisseux, pourrissant, et pourtant particulièrement revigorant (tous comme deux titres que j'ai omis de mentionner jusque là, James Band 069, agent secret pour obsédées sexuelles et Sexfinger ?). Du côté de la presse cinéma, Première (94) mettait en couverture Lanvin et Giraudeau, "ensemble pour la première fois" (pour Les spécialistes, qui allaient casser la baraque en mars) et Cinéma 85 (313), Michel Bouquet. Cinématographe (106) proposait un dossier spécial "box office" tandis que les autres se répartissaient équitablement les titres à mettre en vedette : Kaos pour Jeune Cinéma (164), La compagnie des loups pour L'Ecran Fantastique (52), Love streams pour les Cahiers du Cinéma (367), Les favoris de la lune (d'Otar Iosseliani, film sorti le mois suivant) pour Positif (287), L'été prochain pour La Revue du Cinéma (401) et Cotton Club pour Starfix (22).

Du côté de la presse cinéma, Première (94) mettait en couverture Lanvin et Giraudeau, "ensemble pour la première fois" (pour Les spécialistes, qui allaient casser la baraque en mars) et Cinéma 85 (313), Michel Bouquet. Cinématographe (106) proposait un dossier spécial "box office" tandis que les autres se répartissaient équitablement les titres à mettre en vedette : Kaos pour Jeune Cinéma (164), La compagnie des loups pour L'Ecran Fantastique (52), Love streams pour les Cahiers du Cinéma (367), Les favoris de la lune (d'Otar Iosseliani, film sorti le mois suivant) pour Positif (287), L'été prochain pour La Revue du Cinéma (401) et Cotton Club pour Starfix (22).Voilà pour janvier 1985. La suite le mois prochain...

Pour en savoir plus : La corde raide, La compagnie des loups & Stranger than paradise vus par Mariaque, La mort en direct vue par Raphaël.

-

Tetro

(Francisco Fordo Coppolacini / Etats-Unis - Italie - Espagne - Argentine / 2009)

■□□□

Je n'avais jamais entendu parler de ce jeune cinéaste mais après avoir découvert son premier long-métrage, le dénommé Tetro, j'ai envie de saluer son audace malgré l'impression de ratage presque total que j'ai pu ressentir.

Je n'avais jamais entendu parler de ce jeune cinéaste mais après avoir découvert son premier long-métrage, le dénommé Tetro, j'ai envie de saluer son audace malgré l'impression de ratage presque total que j'ai pu ressentir.Le bonhomme serait fraîchement diplomé de quelque école de cinéma que cela ne m'étonnerai guère. L'œuvre est en effet sur-référencée et convoque tous les arts possibles, le septième en premier. L'évocation d'un Powell-Pressburger (Les contes d'Hoffmann, dont on voit un extrait) sert à tisser l'un des fils du scénario et cette histoire d'une famille d'artistes torturés se prête à la mise en abîme et à la distanciation fassbinderienne du mélodrame. L'érotisation des corps, tant féminins que masculins, et la circulation d'un désir flottant entre les genres renvoient également au cinéaste allemand et donc, par ricochet, à Almodovar. Une représentation théâtrale nous transporte presque en pleine movida, pas seulement par les échanges en espagnol et l'apparition de Carmen Maura, mais aussi et surtout par le débraillé (certes lêché) de la mise en scène poussé jusqu'au n'importe quoi (Almodovar, donc, enfin... celui de l'époque Pepi, Luci, Bom...).

Notre débutant à choisi de traiter un sujet fort ambitieux, celui de la famille, en l'abordant par la face mélodramatique de la découverte du secret. Consciencieux, il nous gratifie donc, à peu près toutes les dix minutes (sachant qu'il y en a au total 127), d'une grosse révélation pour finir sur un ahurissant point d'orgue. Compte tenu de cela, on comprend que les personnages soient très tourmentés. Comme ils baignent dans l'art, ils dialoguent par formules, s'appliquant à trousser des phrases sonnant de manière définitive au mépris de la plus élémentaire crédibilité des échanges (mais me direz-vous peut-être : quelle poésie, quel mystère, quelle profondeur...).

Sans doute par manque de moyens, notre grand espoir a tourné en noir et blanc, à l'exception des séquences de flash-backs, cadrées en couleurs dans un format plus carré, se rapprochant (comme c'est bien vu !) de celui des home movies(apparaît alors le pourtant très peu latin Klaus Maria Brandauer dans le rôle du Maestro Tetrocini). Il faut dire que Monsieur sait travailler l'image et magnifier ses acteurs (Vincent Gallo est très... affecté... très Vincent Gallo quoi). En revanche, pour retranscrire l'ambiance de Buenos Aires, mettre du tango sur la bande-son et un couple pittoresque s'invectivant avec passion au bord du cadre, c'est un peu juste.

En fait notre jeunot a ranimé un genre délaissé : le film arty (et sexy). Devant le résultat obtenu, la nostalgie nous rattrape par le col (du blouson en cuir) et l'on repense à Rusty James et au Motorcycle Boy...

...Ah, excusez-moi, on m'interpelle... Comment ?... Qu'est-ce que vous dites ?... Non... Qui ça ? Coppola ?... Roman, alors... Non ? Vous en êtes sûr ?... Francis ?!?!... Oh putain !

-

Rusty James

(Francis Ford Coppola / Etats-Unis / 1983)

■■■□

Point culminant de l'esthétique des années 80 (sortie française en février 1984), Rusty James (titre original : Rumble fish, littéralement "poisson combattant") est une oeuvre sur laquelle notre regard a changé, vingt-cinq ans après, alors qu'elle faisait justement de la réflexion sur le temps l'un de ses principaux thèmes. Le film s'inscrit volontairement dans un cadre intemporel, accumulant les signes décoratifs ou vestimentaires venant de différentes époques (jusqu'aux années 50) et limitant au strict minimum les touches de modernité (on note à peine qu'un échange a lieu dans une salle de jeux vidéos). En revanche, ces éléments sont réordonnés et sublimés par une forme neuve. Et vu d'ici et aujourd'hui, c'est ce formalisme exacerbé qui fixe Rusty James dans les 80's et pas ailleurs.

Point culminant de l'esthétique des années 80 (sortie française en février 1984), Rusty James (titre original : Rumble fish, littéralement "poisson combattant") est une oeuvre sur laquelle notre regard a changé, vingt-cinq ans après, alors qu'elle faisait justement de la réflexion sur le temps l'un de ses principaux thèmes. Le film s'inscrit volontairement dans un cadre intemporel, accumulant les signes décoratifs ou vestimentaires venant de différentes époques (jusqu'aux années 50) et limitant au strict minimum les touches de modernité (on note à peine qu'un échange a lieu dans une salle de jeux vidéos). En revanche, ces éléments sont réordonnés et sublimés par une forme neuve. Et vu d'ici et aujourd'hui, c'est ce formalisme exacerbé qui fixe Rusty James dans les 80's et pas ailleurs.Rusty James est un beau gosse enragé de Tulsa qui fantasme sur l'époque révolue des gangs et qui rêve de ressembler à son grand frère, surnommé The Motorcycle Boy, énigmatique et charismatique leader de bande revenu récemment d'un exil en Californie. Le scénario n'est que pur prétexte pour Coppola, bien décidé à démontrer la pertinence de son double projet Outsiders/Rumble fish, soit deux films consécutifs réalisés avec la même équipe et à partir de deux romans originels signés du même auteur (S.E. Hinton), l'un étant illustré de manière conventionnelle, l'autre totalement personnelle.

Les stéréotypes abondent : le jeune chien fou, le pote étudiant à lunettes, la droguée mal-aimée, le père alcoolo, les bastons... L'intérêt est que ces clichés sont parfaitement assumés, il n'y a qu'à voir ce personnage de policier qui n'est qu'une image de policier, invariable, omnisciente, symbolique. Le moindre plan vise à la beauté picturale, le moindre photogramme pourrait se retrouver en couverture des magazines de mode les plus classieux. Parfois, les visages se détachent ostensiblement de fonds unis ou nuageux qui ne servent qu'à découper une forme, une silhouette (le dernier plan du film avec l'océan au loin).

The Motorcycle Boy surgit de nulle part et Mickey Rourke devient sur le champ une icône. Il prend la pose même en marchant, les bras toujours croisés. Le miracle est que, malgré cela (ou de surcroît), l'électricité passe dans le regard de l'acteur, fascinant. Son personnage comme absent, parlant à voix basse, s'oppose parfaitement a celui de Rusty James qui est constamment dans la gesticulation et les changements d'intonation, qui est plus marqué par son look et son langage (ses phrases ponctuées de "man" et autres "fuck"). Grande réussite que l'ensemble du casting, notamment pour ce trio familial qui paraît évident : Rourke/Dillon/Hopper (et tant qu'on y est, pas question d'oublier de mentionner l'incendiaire Diane Lane). De leurs échanges se dégagent une justesse certaine, par la mise en évidence de leurs points communs et de leurs divergences. Il est ainsi beaucoup question d'intelligence et les propos qui pourraient passer pour des sentences gratuites (l'une des plaies des films les plus superficiellement modernes de cette époque-là) n'y ressemblent jamais car ils ne sortent que de la bouche du Motorcycle Boy ou de son père, hommes plus "habités" que Rusty James.

Dans la deuxième partie, les personnages ne cessent de réfléchir sur eux-mêmes comme Coppola semble réfléchir sur le cinéma. Le film abandonne peu à peu toute velléité trop dramatisante (ce n'est pas une série de règlements de comptes brutaux entre gangs) et se transforme en une errance nocturne (voir comment est filmée l'ivresse) au cours de laquelle Rusty James ne va cesser de suivre son frère, à deux mètres de lui, l'observer, tenter de le saisir et de faire sienne un peu de son aura.

La distanciation formelle imposée par le cinéaste nous touche plus aujourd'hui en passant par les postures ou les dialogues que par les gimmicks visuels, un peu trop sollicités (pendules, fumées, nuages filmés en accéléré). Notons toutefois que l'on remarque surtout la dernière horloge apparaissant à l'écran qui annonce deux minutes avant minuit, avant le dénouement, ce qui nous fait dire que le procédé n'a pas été utilisé vainement. Le choix esthétique le plus marquant est bien évidemment celui fait par Coppola de tourner dans un somptueux noir et blanc, choix justifié en passant, au bout de quelques dizaines de minutes, sans insister et en laissant libre d'adhérer ou pas à l'interprétation : nous voyons le monde comme le voit le Motorcycle Boy (il faudrait donc lire les tags introductifs sur les murs de la ville, "The Motorcycle Boy reigns", dans ce sens-là et pas seulement comme la trace d'un passé légendaire). "C'est comme une télé en noir et blanc avec le son très bas", dit-il lui-même, qui n'a des couleurs que le souvenir de quelques touches. De fait, tout autant que le visuel, le son est travaillé de manière extraordinaire.

La musique de Stewart Copeland, composante essentielle du projet, si bluffante en 84, m'a paru cependant avoir subi quelque peu les assauts du temps. Toujours stimulante, elle s'est toutefois chargée de certaines sonorités qui heurtent l'oreille et qui rameutent subrepticement le triste fantôme d'Eric Serra. Le nom est lâché, il faut aller jusqu'au bout et maintenant poser la question : pourquoi Rusty James, quintessence d'un certain cinéma, est-il un film infiniment supérieur à Birdy et autres Subway ? Sans reprendre les éléments de réponse apportés plus haut, mettons en avant une différence radicale. L'image de la fin du Motorcycle Boy nous est refusée, laissée hors-champ. En avoir la trace sonore suffit, inutile de plomber le spectateur, de l'appâter. Coppola n'est pas dans la démagogie et le chantage à l'émotion. Il reste honnête et cohérent dans l'esthétique et la morale. Tout le contraire du cinéma de Parker ou de Besson, de leurs fins de film mensongères destinées à rassurer coûte que coûte le spectateur avant qu'il ne quitte la salle (de ce point de vue, la séquence de lévitation de Rusty James pourrait induire en erreur : le fait est qu'elle échappe au travers du détournement trop facile par l'interrogation qu'elle amène, encore une fois, sur les clichés que l'âme du héros survole, et accessoirement, par sa force plastique). Et puis, tout simplement, Coppola organise un univers (un monde refermé sur lui-même, comme un aquarium, certes, mais dont la vitre peut aussi nous renvoyer notre image).

-

C'était mieux avant... (Février 1984)

Janvier étant derrière nous, il est temps de nous lancer dans notre chronique mensuelle. Que se passait-il donc dans les salles françaises au mois de Février 1984 ?

Rusty James bien sûr. Coppola nous donnait à voir le versant arty, sérieux, auteuriste d'Outsiders. Matt Dillon et Diane Lane prenaient définitivement leur place dans notre panthéon d'adolescent et l'apparition de Mickey Rourke sur sa moto nous signifiait qu'il fallait désormais compter avec lui (au moins jusqu'au début de la décennie suivante). Aurions-nous confondu virtuosité et esbroufe ? Le passage du temps aurait-il fait quelques ravages ? Une note que notre excellent collègue Mariaque nous avait fait remonter récemment souffle le chaud et le froid (le plus étonnant mérite de cet écrit étant d'évoquer au détour d'une phrase les vénérés Echo and the Bunnymen). Et bien nous trancherons d'ici quelques jours, le temps de re-visionner la chose en dvd.

Rusty James bien sûr. Coppola nous donnait à voir le versant arty, sérieux, auteuriste d'Outsiders. Matt Dillon et Diane Lane prenaient définitivement leur place dans notre panthéon d'adolescent et l'apparition de Mickey Rourke sur sa moto nous signifiait qu'il fallait désormais compter avec lui (au moins jusqu'au début de la décennie suivante). Aurions-nous confondu virtuosité et esbroufe ? Le passage du temps aurait-il fait quelques ravages ? Une note que notre excellent collègue Mariaque nous avait fait remonter récemment souffle le chaud et le froid (le plus étonnant mérite de cet écrit étant d'évoquer au détour d'une phrase les vénérés Echo and the Bunnymen). Et bien nous trancherons d'ici quelques jours, le temps de re-visionner la chose en dvd.Autre choc visuel de l'époque, dont on est sûr, cette fois-ci, de la permanence : Meurtre dans un jardin anglais, premier film "commercial" de Peter Greenaway. Si l'homme nous réserva au fil des ans de succulentes surprises (et quelques opus moins dispensables, notamment ces dernières années), jamais il ne parvint à dépasser ce coup d'essai/de maître si jubilatoire, cruel et singulier (Drowning by numbers peut-être, il faudrait revoir tout ça...).

Ces deux films sont les seuls sortis en février 84 que j'ai pu voir à peu près à ce moment-là. A côté de cela, il y avait deux cinéastes de la marge qui proposaient leur nouvel effort : Mocky et Ruiz. Je connais à peu près A mort l'arbitre !, mais je ne suis pas sûr de l'avoir vu autrement que par petits bouts au fil des diffusions TV. Je le concède, le cinéma de Mocky est l'une de mes lacunes. Ruiz m'est bien plus familier mais La ville des pirates n'est pas l'un de mes préférés du cinéaste chilien. La première moitié du film est assez hermétique et assommante. En revanche, la seconde est plus captivante, versant dans le conte et tirant vers la pureté du cinéma muet. Interprétation marquante du tout petit Melvil Poupaud, d'Anne Alvaro et d'Hugues Quester dans le rôle d'un schizophrène se prenant pour toute une famille.

Découverte tardive également pour un film qui me tient à coeur : S.O.B. (pour : Son Of a Bitch) de Blake Edwards. Voilà l'un des portraits les plus féroces et les plus hilarants existant sur le petit monde hollywoodien. Riant de la mort d'une façon stupéfiante, nous gratifiant une nouvelle fois d'étourdissantes séquences de party et poussant sa femme Julie Andrews, soit Mary Poppins, à montrer vigoureusement sa poitrine à la caméra, Blake Edwards me semble ici en meilleure forme que dans les pourtant mieux connus Victor Victoria et Elle.

Passons maintenant en revue les autres sorties du mois dont je ne peux juger la qualité, faute d'avoir un jour croiser leur route. Genres privilégiés à cette époque, l'horreur, la SF et la fantasy étaient à la fête. Se succédaient Brainstorm (Douglas Trumbull), La quatrième dimension (film à sketches, inspirés par la série télévisée du même nom et réalisés par la crème du genre : Joe Dante, John Landis, George Miller et Steven Spielberg), Krull (Peter Yates) et L'ascenseur (Dick Maas, où l'on apprenait que les Pays-Bas avaient un cinéma et qu'il faisait peur).

Völker Schlondörff adaptait Proust (Un amour de Swann) en convoquant Ornella Mutti, Jeremy Irons, Alain Delon, Fanny Ardant et Marie-Christine Barrault et tombait, aux dires de quelques uns, dans le pire académisme. Star 80, tiré d'un fameux fait divers (l'assassinat d'une jeune actrice par son mari) était l'ultime film de Bob Fosse (avec Mariel Hemingway). Gorky Park de Michael Apted, malgré son sujet (la découverte d'un complot au sein du KGB) et l'époque de sa réalisation évitait l'anti-communisme primaire (avec William Hurt et Lee Marvin). La femme flambée (Robert Van Ackeren) sentait le soufre plus que le brûlé. En proposant de leur côté un remake du To be or not to be de Lubitsch, Alan Johnson (réalisateur) et Mel Brooks (acteur-producteur) tendaient le bâton pour se faire battre, ce qui ne manquât pas d'arriver. Était-ce mérité ?

Hormis le Mocky, le Ruiz et Tricheurs de Barbet Schroeder (Bulle Ogier et Jacques Dutronc dans l'enfer du jeu), le cinéma français n'avait pas grand chose à proposer puisqu'il n'y avait à se mettre sous la dent que L'étincelle (de Michel Lang, avec Roger Hanin et l'étoile filante Clio Goldsmith), Les parents ne sont pas simples cette année (Marcel Jullian), Les cavaliers de l'orage (de Gérard Vergez, fresque historique sur 14-18 avec Gérard Klein et Marlène Jobert), Le garde du corps (de François Leterrier, la comédie "Splendid" du mois, avec Gérard Jugnot et Jane Birkin) et Charlots Connection (sans commentaire). Il restait tout de même Gwendoline, délire érotico-fantastique de Just Jaekin, qui sortait, avec pas mal de bruit, au moment où Francis Leroi se chargeait de donner des nouvelles d'Emmanuelle (IV), dont le précédent avait filmé les premièrs ébats dix ans auparavant.

Hormis le Mocky, le Ruiz et Tricheurs de Barbet Schroeder (Bulle Ogier et Jacques Dutronc dans l'enfer du jeu), le cinéma français n'avait pas grand chose à proposer puisqu'il n'y avait à se mettre sous la dent que L'étincelle (de Michel Lang, avec Roger Hanin et l'étoile filante Clio Goldsmith), Les parents ne sont pas simples cette année (Marcel Jullian), Les cavaliers de l'orage (de Gérard Vergez, fresque historique sur 14-18 avec Gérard Klein et Marlène Jobert), Le garde du corps (de François Leterrier, la comédie "Splendid" du mois, avec Gérard Jugnot et Jane Birkin) et Charlots Connection (sans commentaire). Il restait tout de même Gwendoline, délire érotico-fantastique de Just Jaekin, qui sortait, avec pas mal de bruit, au moment où Francis Leroi se chargeait de donner des nouvelles d'Emmanuelle (IV), dont le précédent avait filmé les premièrs ébats dix ans auparavant.Pour finir, une curiosité, vue de notre époque, celle du casseur de blocs (blockbuster en américain) de Jean-François Richet : la sortie de deux longs-métrages consacrés à Mesrine. Le premier, Jacques Mesrine : profession ennemi public, est un documentaire signé Hervé Palud (oui, le réalisateur des Frères Pétard, des Secrets professionnels du Dr. Apfelgluck et d'Un Indien dans la ville). Le second, Mesrine, est une fiction d'André Génovès apparemment oubliée de tous. Décidemment, avec le célèbre bandit, tout va par paire. Est-ce le symbole de la virilité du personnage ?

Dans les kiosques, Positif (276) s'ornait de l'une de ses plus belles couvertures (Meurtre dans un jardin anglais) et se penchait sur le cinéma britannique, si décrié dans la revue d'à côté. Puisque l'on parle d'eux, les Cahiers du Cinéma (356) revenaient sur Hitchcock, qui d'ailleurs est anglais, non ? (Fenêtre sur cour en une). Ailleurs, des actrices s'affichaient en première page : Béatrice Romand (Cinéma 84, 302) et Jane Birkin (Première, 83). Cinématographe (97) consacrait un dossier au procédé du flash-back (Boulevard du Crépuscule en couverture), tandis que La Revue du Cinéma (391) s'intéressait à Ettore Scola (Le bal) et Starfix (12) au festival d'Avoriaz et à La quatrième dimension.

Voilà pour février 1984. La suite le mois prochain...

-

C'était mieux avant... (Septembre 1983)

Chez les bloggeurs cinéphiles, le calme de l'été fut propice à l'établissement de quelques questionnaires sympathiques et à la résurgence de souvenirs lointains. En ces jours de retour aux affaires, je n'hésite pas à surfer sur cette vague aimablement nostalgique et je vous propose un retour en arrière de 25 ans, pour voir ce qu'il se passait au niveau des sorties en salles à cette époque. Choix arbitraire, uniquement justifié par un chiffre qui sonne bien et par l'évocation de la période où je découvrais le cinéma. Si Allah me prête vie, j'espère bien faire de cette note une chronique mensuelle.

Partons donc de ce mois de Septembre 1983. J'allais bientôt avoir 12 ans...

Si je vous dis que La ballade de Narayamade Shohei Imamura est le film qui m'a le plus marqué à ce moment-là, vous ne me croirez pas et vous aurez bien raison. Car pour tout ado, la grande affaire de cette rentrée était le Outsidersde Francis Ford Coppola. Cette vision romantique de bandes qui s'affrontent dans une petite ville américaine ne pouvait que nous séduire, ma petite soeur et moi, jusqu'à nous faire apprendre les noms de tous les interprètes du film pour pouvoir suivre ensuite leurs carrières futures. Que vaut Outsiders, maintenant ? Je n'ose trop me pencher dessus. Nul doute qu'il doit être bien écrasé par les autres oeuvres du grand barbu.

Si je vous dis que La ballade de Narayamade Shohei Imamura est le film qui m'a le plus marqué à ce moment-là, vous ne me croirez pas et vous aurez bien raison. Car pour tout ado, la grande affaire de cette rentrée était le Outsidersde Francis Ford Coppola. Cette vision romantique de bandes qui s'affrontent dans une petite ville américaine ne pouvait que nous séduire, ma petite soeur et moi, jusqu'à nous faire apprendre les noms de tous les interprètes du film pour pouvoir suivre ensuite leurs carrières futures. Que vaut Outsiders, maintenant ? Je n'ose trop me pencher dessus. Nul doute qu'il doit être bien écrasé par les autres oeuvres du grand barbu. Flashdance(Adrian Lyne) est l'autre grosse machine hollywoodienne arrivée ce mois-là. Moins tourneboulé par Jennifer Beals que Nanni Moretti, je me rappelle cependant avoir suivi avec grand plaisir ses aventures transpirantes sur les dance floors et avoir acheté le 45 tours qui allait avec.

Flashdance(Adrian Lyne) est l'autre grosse machine hollywoodienne arrivée ce mois-là. Moins tourneboulé par Jennifer Beals que Nanni Moretti, je me rappelle cependant avoir suivi avec grand plaisir ses aventures transpirantes sur les dance floors et avoir acheté le 45 tours qui allait avec.Le seul autre film du mois vu à peu près à l'époque est Rue Cases Nègresd'Euzhan Palcy, petit succès totalement inattendu. Je n'en ai guère de souvenir, même après l'avoir revu une fois, quelques années plus tard.

Le troisième gros film américain était Frances(Graeme Clifford) avec Jessica Lange, mélodrame biographique que je n'ai jamais vu. Même chose, et avec forcément plus de regrets, pour le premier Brisseau, Un jeu brutal.

Si je devais hiérarchiser aujourd'hui les sorties, en tenant compte des oeuvres découvertes bien plus tard, je placerai au plus haut La ballade de Narayama(qui arrivait auréolée de sa Palme d'or). N'en déplaise à Woody Allen et son cru 1983 : Zelig, aussi brillant soit-il.

Si je devais hiérarchiser aujourd'hui les sorties, en tenant compte des oeuvres découvertes bien plus tard, je placerai au plus haut La ballade de Narayama(qui arrivait auréolée de sa Palme d'or). N'en déplaise à Woody Allen et son cru 1983 : Zelig, aussi brillant soit-il.Parmi les autres films sortis en septembre : Liberty Belle(Pascal Kané), Benvenuta(André Delvaux), L'ami de Vincent(Pierre Granier Deferre), Hanna K.(Costa-Gravas) et quelques titres qui font peur, comme La fiancée qui venait du froid(Charles Nemes), Attention, une femme peut en cacher une autre(Georges Lautner), Les branchés à St-Tropez(Max Pécas), L'espionne s'envoie en l'air(José Bénazéraf) ou un mystérieux Colosse de Hong-Kong.

Du côté des revues, Positif (n°271) et La Revue du Cinéma(n°386) choisissaient de mettre Imamura en vedette et les Cahiers du Cinéma(n°351) regardaient eux aussi vers l'Orient avec un dossier sur le cinéma chinois (en couverture : Boat peoplede Ann hui, qui allait sortir, avec succès, quelques semaines plus tard). Cinéma 83(n°297) s'entretenait avec Fanny Ardant et Premiere(n°78) avec Miou-Miou, quand Starfix (n°7) anticipait sur le troisième volet de La guerre des étoiles. Enfin, Cinématographe (n°92) rendait hommage à Luis Bunuel, qui venait de s'éteindre.

Du côté des revues, Positif (n°271) et La Revue du Cinéma(n°386) choisissaient de mettre Imamura en vedette et les Cahiers du Cinéma(n°351) regardaient eux aussi vers l'Orient avec un dossier sur le cinéma chinois (en couverture : Boat peoplede Ann hui, qui allait sortir, avec succès, quelques semaines plus tard). Cinéma 83(n°297) s'entretenait avec Fanny Ardant et Premiere(n°78) avec Miou-Miou, quand Starfix (n°7) anticipait sur le troisième volet de La guerre des étoiles. Enfin, Cinématographe (n°92) rendait hommage à Luis Bunuel, qui venait de s'éteindre.Voilà pour ce premier voyage dans le temps. J'essaierai de vous parler d'octobre 83 le mois prochain, et ainsi de suite. Histoire de voir si, vraiment, c'était mieux avant...

Note : N'ayant trouvé en aucun endroit de liste précise, ma recension des films s'est faîte principalement à partir des données de l'IMDB et il est possible que quelques oublis se fassent. Pour les revues, le site Calindex regroupe toutes les données sur les numéros de Positif, Cinéma et Cinématographe, et quelques autres parutions, anciennes ou non (1895, Cinéma, Midi Minuit Fantastique...). Pour les Cahiers, voir leur site, et pour les autres, c'est au petit bonheur de Google (ou des sites de vente d'occasions, type Priceminister ou e-bay).