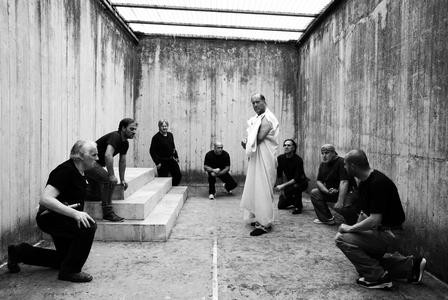

Depuis plusieurs années, le metteur en scène Fabio Cavalli monte à l'intérieur de la prison de Rebbibia, à Rome, des spectacles interprétés par les détenus eux-mêmes. Ceux-ci purgent dans le quartier de haute sécurité de lourdes peines pour des faits graves allant de l'assassinat à l'appartenance à une organisation mafieuse. Les frères Taviani ont décidé de prolonger cette expérience en faisant jouer le Jules César de Shakespeare, en en filmant la représentation et les répétitions.

C'est du moins comme cela qu'est présenté César doit mourir : l'épanouissement d'une fiction (Jules César) à partir d'une base documentaire (les répétitions dans la prison). Et on croit, effectivement, dans les premières minutes, qu'un savant mélange des deux registres sera réalisé, qu'une stimulante série d'allers-retours se fera. Mais, à voir (une fois passée l'introduction en couleurs) la beauté du noir et blanc qui drape les images, les nombreux changements d'axe, le travail sur les éclairages et les cadres, la "perfection" des échanges et des postures, on prend rapidement conscience que tout ce qui se présente sur l'écran est joué, dirigé, fait et refait, y compris ce qui semble être un instant pris sur le vif.

Comme les Taviani ont fait le choix du passage régulier de la fiction au "documentaire", enregistrant tantôt au "premier degré" l'histoire de César, tantôt les préparatifs des comédiens et des techniciens, les interventions de Fabio Cavalli, des gardiens et des autres détenus, tout cela sans pour autant changer leur style de mise en scène, nous sommes forcés de faire le constat suivant : tout ce qui concerne la "réalité" des prisonniers sonne faux et tout ce qui est représentation de Shakespeare sonne juste. Corollaire de ce constat : il est plus facile de jouer un personnage de théâtre que de jouer son propre rôle.

Si la qualité d'un film se mesurait avec un chronomètre, César doit mourir en serait un très bon puisque les moments de "fiction" sont plus nombreux que les moments de "documentaire". Seulement, dans ce cas précis, le déséquilibre provient d'un parti-pris de réalisation qui met en péril l'édifice. Je regrette pour ma part que les cinéastes ne se soient pas contentés de filmer un "Jules César en prison". En effet, la puissance se dégageant du texte (transcrit en différents dialectes italiens selon l'origine des comédiens) dit entre ces murs et dans cette cour est éloquente. Il nous suffit de savoir qui sont ces gens sur l'écran pour ressentir la force que peut prendre la transposition dans ce milieu carcéral et percevoir comment l'histoire racontée peut entrer en résonnance avec leur propre personnalité. Nous n'avons guère besoin de ces apartés explicatifs, de ces fausses confessions de prisonniers bouleversés par leur apprentissage artistique et par le miroir qui leur est ainsi tendu.

Ce faux documentaire ne produit donc pas vraiment de réflexion profonde sur le frottement entre fiction et réalité puisqu'il est tout entier placé d'un seul côté. Il s'accompagne par ailleurs de gestes esthétiques forts mais un peu lourds lorsque les frères s'essayent à dire des choses plus actuelles que celles nichées dans le texte shakespearien : zooms avant sur les visages, champ-contrechamp liant le regard d'un détenu et un poster de paysage paradisiaque, magma sonore de chuchotis sur des plans généraux de la prison, musique au saxophone d'un fils Taviani... Je peux saluer la démarche, relativement audacieuse et l'intensité de certaines séquences, mais je regrette qu'un enrobage un poil vieillot ait été ainsi rajouté, que les cinéastes ne soient pas allés plus loin dans leur désir d'épure, qu'ils n'aient pas laissé advenir de lui-même le choc entre le verbe shakespearien du XVIIe siècle et les corps et décors d'aujourd'hui.

****

CÉSAR DOIT MOURIR (Cesare deve morire)

CÉSAR DOIT MOURIR (Cesare deve morire)

de Paolo et Vittorio Taviani

(Italie / 76 min / 2012)

LA NUIT DE SAN LORENZO (La notte di San Lorenzo)

LA NUIT DE SAN LORENZO (La notte di San Lorenzo) Malgré quelques navets, le plat servi était particulièrement consistant. Passons rapidement, de A à R, sur A nous les garçons (de Michel Lang, une comédie avec le jeune Franck Dubosc), Apocalypse dans l'océan rouge (de John Old Jr alias Lamberto Bava, un film de monstre marin), L'arbre sous la mer (une tentative de cinéma fantastique par Philippe Muyl), L'aube rouge (de John Milius, film d'anticipation tendance propagande anti-communiste), Boléro (John Derek filmant les aventures érotiques de sa femme Bo - souvenir ému d'une affiche affolante), Brigade des mœurs (polar de Max Pecas, interdit aux moins de 18 ans), Ça n'arrive qu'à moi (de et avec Francis Perrin), Le défi du tigre (de Walter Gordon avec Mister T), Glamour (de François Merlet), Horror kid (de Fritz Kiersch d'après Stephen King), Les orgies de Caligula (série Z italienne de Frank Kramer et Laurence Webber), Rendez-vous à Broad Street (film de Peter Webb, interprété et écrit à la gloire de lui-même par Paul McCartney) et Les rues de l'enfer (avec Linda Blair, film de Danny Steinman).

Malgré quelques navets, le plat servi était particulièrement consistant. Passons rapidement, de A à R, sur A nous les garçons (de Michel Lang, une comédie avec le jeune Franck Dubosc), Apocalypse dans l'océan rouge (de John Old Jr alias Lamberto Bava, un film de monstre marin), L'arbre sous la mer (une tentative de cinéma fantastique par Philippe Muyl), L'aube rouge (de John Milius, film d'anticipation tendance propagande anti-communiste), Boléro (John Derek filmant les aventures érotiques de sa femme Bo - souvenir ému d'une affiche affolante), Brigade des mœurs (polar de Max Pecas, interdit aux moins de 18 ans), Ça n'arrive qu'à moi (de et avec Francis Perrin), Le défi du tigre (de Walter Gordon avec Mister T), Glamour (de François Merlet), Horror kid (de Fritz Kiersch d'après Stephen King), Les orgies de Caligula (série Z italienne de Frank Kramer et Laurence Webber), Rendez-vous à Broad Street (film de Peter Webb, interprété et écrit à la gloire de lui-même par Paul McCartney) et Les rues de l'enfer (avec Linda Blair, film de Danny Steinman). En ce temps-là, les néo-nazis n'avaient qu'à bien se tenir : Roger Hanin (Train d'enfer) et Gilles Béhat (Urgence) les avaient à l'œil. L'espagnol Mario Camus connaissait le succès avec ses (académiques ?) Saints innocents, chronique campagnarde des années 60. Pour Le Pape de Greenwich Village, Stuart Rosenberg, réunissait (en vain ?) un casting très huppé (Mickey Rourke, Eric Roberts, Darryl Hannah). El Norte de Gregory Nava traitait de l'émigration clandestine des Mexicains vers les States.

En ce temps-là, les néo-nazis n'avaient qu'à bien se tenir : Roger Hanin (Train d'enfer) et Gilles Béhat (Urgence) les avaient à l'œil. L'espagnol Mario Camus connaissait le succès avec ses (académiques ?) Saints innocents, chronique campagnarde des années 60. Pour Le Pape de Greenwich Village, Stuart Rosenberg, réunissait (en vain ?) un casting très huppé (Mickey Rourke, Eric Roberts, Darryl Hannah). El Norte de Gregory Nava traitait de l'émigration clandestine des Mexicains vers les States. Six mois après avoir assisté au Retour de l'inspecteur Harry, nous retrouvions Clint Eastwood, lequel déléguait (apparemment très relativement) la mise en scène de La corde raide à Richard Tuggle, pour un résultat pour le moins troublant ("Flic ou violeur ?" assenait l'inquiétante affiche de ce film peu confortable dans lequel la star rudoyait allègrement son image). Les frères Taviani, Paolo et Vittorio, alors valeurs sûres du cinéma italien proposaient leur Kaos (Contes siciliens), une suite de récits adaptés de Luigi Pirandello. Le film me glissa personnellement un peu dessus, mais il a ses défenseurs. Plus ébouriffant fut le retour de Francis Ford Coppola, après la récréation Outsiders/Rusty James : avec Cotton Club, le cinéaste déballait un nouvel objet visuel fascinant, mélange de film de gangster et de musical se terminant dans un long feu d'artifice éblouissant. Et le tour des auteurs n'est pas fini puisque Jean-Luc Godard et John Cassavetes étaient aussi au rendez-vous : Je vous salue Marie se frottait au sacré et reveillait les intégristes (petit scandale à la clé) et Love streams était une nouvelle occasion (et finalement la dernière) de voir le cinéaste américain (se) diriger (avec) Gena Rowlands (ici dans le rôle de sa sœur). Malgré leur force, ils ont été tous deux, dans ma mémoire, totalement éclipsés par quelques autres Godard et Cassavetes.

Six mois après avoir assisté au Retour de l'inspecteur Harry, nous retrouvions Clint Eastwood, lequel déléguait (apparemment très relativement) la mise en scène de La corde raide à Richard Tuggle, pour un résultat pour le moins troublant ("Flic ou violeur ?" assenait l'inquiétante affiche de ce film peu confortable dans lequel la star rudoyait allègrement son image). Les frères Taviani, Paolo et Vittorio, alors valeurs sûres du cinéma italien proposaient leur Kaos (Contes siciliens), une suite de récits adaptés de Luigi Pirandello. Le film me glissa personnellement un peu dessus, mais il a ses défenseurs. Plus ébouriffant fut le retour de Francis Ford Coppola, après la récréation Outsiders/Rusty James : avec Cotton Club, le cinéaste déballait un nouvel objet visuel fascinant, mélange de film de gangster et de musical se terminant dans un long feu d'artifice éblouissant. Et le tour des auteurs n'est pas fini puisque Jean-Luc Godard et John Cassavetes étaient aussi au rendez-vous : Je vous salue Marie se frottait au sacré et reveillait les intégristes (petit scandale à la clé) et Love streams était une nouvelle occasion (et finalement la dernière) de voir le cinéaste américain (se) diriger (avec) Gena Rowlands (ici dans le rôle de sa sœur). Malgré leur force, ils ont été tous deux, dans ma mémoire, totalement éclipsés par quelques autres Godard et Cassavetes. Finalement, ce mois de janvier n'a-t-il pas été avant tout le grand moment d'une double révélation ? La première, pleine de douceur, est celle de Jim Jarmusch, dont sortait le deuxième film, Stranger than paradise, très supérieur à un premier essai (Permanent vacation) pourtant déjà stimulant. Les images et les sons de cette déambulation à trois s'achevant en Floride, imposaient un style et allaient nous accompagner longtemps. La seconde, plus tonitruante, est celle d'un Lars Von Trier débutant dans le long-métrage, mais déjà aussi arrogant que génial. Element of crime, c'est le souvenir d'un néo-polar à l'aspect poisseux, pourrissant, et pourtant particulièrement revigorant (tous comme deux titres que j'ai omis de mentionner jusque là, James Band 069, agent secret pour obsédées sexuelles et Sexfinger ?).

Finalement, ce mois de janvier n'a-t-il pas été avant tout le grand moment d'une double révélation ? La première, pleine de douceur, est celle de Jim Jarmusch, dont sortait le deuxième film, Stranger than paradise, très supérieur à un premier essai (Permanent vacation) pourtant déjà stimulant. Les images et les sons de cette déambulation à trois s'achevant en Floride, imposaient un style et allaient nous accompagner longtemps. La seconde, plus tonitruante, est celle d'un Lars Von Trier débutant dans le long-métrage, mais déjà aussi arrogant que génial. Element of crime, c'est le souvenir d'un néo-polar à l'aspect poisseux, pourrissant, et pourtant particulièrement revigorant (tous comme deux titres que j'ai omis de mentionner jusque là, James Band 069, agent secret pour obsédées sexuelles et Sexfinger ?). Du côté de la presse cinéma, Première (94) mettait en couverture Lanvin et Giraudeau, "ensemble pour la première fois" (pour Les spécialistes, qui allaient casser la baraque en mars) et Cinéma 85 (313), Michel Bouquet. Cinématographe (106) proposait un dossier spécial "box office" tandis que les autres se répartissaient équitablement les titres à mettre en vedette : Kaos pour Jeune Cinéma (164), La compagnie des loups pour L'Ecran Fantastique (52), Love streams pour les Cahiers du Cinéma (367), Les favoris de la lune (d'Otar Iosseliani, film sorti le mois suivant) pour Positif (287), L'été prochain pour La Revue du Cinéma (401) et Cotton Club pour Starfix (22).

Du côté de la presse cinéma, Première (94) mettait en couverture Lanvin et Giraudeau, "ensemble pour la première fois" (pour Les spécialistes, qui allaient casser la baraque en mars) et Cinéma 85 (313), Michel Bouquet. Cinématographe (106) proposait un dossier spécial "box office" tandis que les autres se répartissaient équitablement les titres à mettre en vedette : Kaos pour Jeune Cinéma (164), La compagnie des loups pour L'Ecran Fantastique (52), Love streams pour les Cahiers du Cinéma (367), Les favoris de la lune (d'Otar Iosseliani, film sorti le mois suivant) pour Positif (287), L'été prochain pour La Revue du Cinéma (401) et Cotton Club pour Starfix (22). Quel étrange film que cet Allonsanfan, qui précède dans la filmographie des Taviani leur oeuvre la plus célèbre, Padre Padrone. Comme souvent chez eux, l'histoire italienne est vue à travers le prisme du conte. Les décors sont naturels, l'argument clairement situé dans le temps et l'espace, mais ce réalisme de départ est constamment perturbé par des éléments oniriques ou surnaturels. Si les Taviani procèdent par longues séquences, le rythme à l'intérieur de chacune est très heurté. La plupart des raccords sont particulièrement brutaux, ménageant ainsi constamment des surprises. Nombre de plans fixent le regard du héros, craintif ou étonné, joué par Marcello Mastroianni, pour enchaîner sur un contrechamp auquel rien ne nous prépare (par exemple, un gros plan de visage qui nous est inconnu). La mise en scène accumule ainsi les ruptures dans ses effets, aussi bien que dans les registres émotionnels. Une séquence peut passer du drame à la farce grotesque. Dans cet univers, tout peut donc arriver. Les hallucinations ont autant de réalité que le reste, les morts reviennent à la vie, les protagonistes se séparent puis se retrouvent nez à nez, où qu'ils aillent. La logique à l'oeuvre est celle du rêve et du cauchemar (autre élément tirant vers le fantastique et constitutif des réalisations italiennes de l'époque : le recours à la post-synchronisation, qui accentue les différences de niveau d'expression). Le film avance par a-coups et des longueurs y voisinent avec de très belles idées (la scène du repas avec la famille, la présence de la mer, la mort de Charlotte traitée en une ellipse brutale, la danse dans le repère des subversifs...).

Quel étrange film que cet Allonsanfan, qui précède dans la filmographie des Taviani leur oeuvre la plus célèbre, Padre Padrone. Comme souvent chez eux, l'histoire italienne est vue à travers le prisme du conte. Les décors sont naturels, l'argument clairement situé dans le temps et l'espace, mais ce réalisme de départ est constamment perturbé par des éléments oniriques ou surnaturels. Si les Taviani procèdent par longues séquences, le rythme à l'intérieur de chacune est très heurté. La plupart des raccords sont particulièrement brutaux, ménageant ainsi constamment des surprises. Nombre de plans fixent le regard du héros, craintif ou étonné, joué par Marcello Mastroianni, pour enchaîner sur un contrechamp auquel rien ne nous prépare (par exemple, un gros plan de visage qui nous est inconnu). La mise en scène accumule ainsi les ruptures dans ses effets, aussi bien que dans les registres émotionnels. Une séquence peut passer du drame à la farce grotesque. Dans cet univers, tout peut donc arriver. Les hallucinations ont autant de réalité que le reste, les morts reviennent à la vie, les protagonistes se séparent puis se retrouvent nez à nez, où qu'ils aillent. La logique à l'oeuvre est celle du rêve et du cauchemar (autre élément tirant vers le fantastique et constitutif des réalisations italiennes de l'époque : le recours à la post-synchronisation, qui accentue les différences de niveau d'expression). Le film avance par a-coups et des longueurs y voisinent avec de très belles idées (la scène du repas avec la famille, la présence de la mer, la mort de Charlotte traitée en une ellipse brutale, la danse dans le repère des subversifs...).