Cinéaste de l’effleurement, Wong Kar-wai s’efforce de mettre autant en valeur le choc des coups que la grâce des esquives. Dans ce Grandmaster où sont mises sur un pied d’égalité scènes de combat et scènes d’intimité (jusqu’à ce que l’on puisse parler parfois de "l’intimité d’un combat"), même les caresses semblent suspendues, laissant ainsi constamment un espace, minime mais infranchissable, entre deux corps, entre deux épidermes.

Si le protecteur de Gong Er se bat au sabre, sa lame n’ouvre que des plaies de coton dans les épais habits de ses adversaires. L’arme ne perfore pas. De même, le mobilier, curieux souci des combattants, est brisé bien plus souvent que les os.

Pénétrer, toucher même, semblant impossible, il faut trouver des intermédiaires, des substituts, des palliatifs. Une lettre, un bouton, font le lien entre les corps distants et un combat vaut une étreinte. Seul le rêve permet l’entremêlement. En dehors, les êtres ou les objets ne s’attirent que pour mieux se repousser en de somptueuses chorégraphies. Wong Kar-wai est un cinéaste de la surface des choses (mais ses films ne sont superficiels que lorsqu’ils échouent à offrir autre chose qu’un catalogue de jolis détails, lorsqu’ils n’en restent qu’aux idées, sans les relier entre elles ni aux personnages supposés leur donner chair, cf My Blueberry Nights)

Wong Kar-wai est aussi un cinéaste de la fragmentation. Il escamote la continuité du mouvement et fait sienne la rapidité moderne du montage des films d’action. Que les combats manquent de lisibilité n’est pas un problème : se focaliser sur un détail, le couper du reste, ou ne l’y faire tenir que par la musicalité du rythme ou la texture de l’image, il y a longtemps que le cinéaste est passé maître dans cet exercice. Dès lors, il ne faut pas s’étonner non plus de le voir faire le pari d’une fresque historique à la vision (au sens strict) délibérément limitée. Comme il suffit que l’on sente la vibration qui habite les êtres sous la surface, la simple notation historique laisse deviner tout l’ancrage.

Le film, qui se termine dans les fumées d’opium, est, de manière assez évidente, "léonien". Le rapport des personnages à l’espace diffère cependant d’Il était une fois en Amérique au Grandmaster. Chez Leone, nous sommes saisis par les sauts du proche au lointain, du gros plan au plan large, comme par la brutalité du ratage de l’amour. A l’opposé, chez Wong Kar-wai, la fragmentation rend les personnages insituables, dans des décors qui, pourtant, ne semble jamais vraiment changer. De plus, si ces êtres passent à côté de l’amour, ce ratage se fait en glissades gracieuses. Toutefois, entre les deux œuvres, la mélancolie alliée à l’ampleur du geste romanesque, le souffle historique et intime qui traverse, sont (presque) comparables.

Et comme chez Leone, la question du temps et de son glissement est essentielle. Dans The Grandmaster, les différents temps semblent coulisser comme des panneaux (ou glisser comme les pieds sur le sol, mouillé ou enneigé, pendant les combats). Et sur une échelle moins grande, le film provoque une étrange sensation avec ces ralentis s’étirant en des plans pourtant très courts. Une sorte de double flux se crée, quelque chose qui s’enroule sur lui-même à force de poser la question du regard vers l’arrière ou vers l’avant.

LE SOLEIL (Solntse)

LE SOLEIL (Solntse)

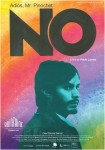

NO

NO

LES LIGNES DE WELLINGTON (As linhas de Torres Vedras)

LES LIGNES DE WELLINGTON (As linhas de Torres Vedras)

LES ANNÉES DIFFICILES (Anni difficili)

LES ANNÉES DIFFICILES (Anni difficili)

L'IDIOT (Mockery)

L'IDIOT (Mockery)

LES ADIEUX A LA REINE

LES ADIEUX A LA REINE

HAMLET (Gamlet)

HAMLET (Gamlet)

A DANGEROUS METHOD

A DANGEROUS METHOD