Février est déjà loin et il est l'heure de reprendre le cours de notre voyage dans le temps. Mais que diable nous réservaient les salles de cinéma françaises en Mars 1985 ?

Comme il y eut, ce mois-là, peu d'occasions de s'enthousiasmer, évoquons tout de suite les deux propositions en apparence les plus stimulantes, toutes deux au rayon "Auteur". Quelques mois après la sortie de Fanny et Alexandre, Ingmar Bergman s'offrait un nouvel adieu au cinéma avec Après la répétition, dans lequel Erland Josephson et Lena Olin dialoguaient au milieu d'un théâtre désert. Théo Angelopoulos proposait, lui, son Voyage à Cythère, exploration d'un espace mental et réflexion historique sous forme de mise en abîme. Le film appartient à ce qui semble être la meilleure période du cinéaste mais encore faudrait-il pouvoir le vérifier. Compte tenu des défaillances de la distribution, y compris sous la forme du DVD, il est en effet bien difficile d'accéder aux œuvres précédant L'apiculteur (1987).

Comme il y eut, ce mois-là, peu d'occasions de s'enthousiasmer, évoquons tout de suite les deux propositions en apparence les plus stimulantes, toutes deux au rayon "Auteur". Quelques mois après la sortie de Fanny et Alexandre, Ingmar Bergman s'offrait un nouvel adieu au cinéma avec Après la répétition, dans lequel Erland Josephson et Lena Olin dialoguaient au milieu d'un théâtre désert. Théo Angelopoulos proposait, lui, son Voyage à Cythère, exploration d'un espace mental et réflexion historique sous forme de mise en abîme. Le film appartient à ce qui semble être la meilleure période du cinéaste mais encore faudrait-il pouvoir le vérifier. Compte tenu des défaillances de la distribution, y compris sous la forme du DVD, il est en effet bien difficile d'accéder aux œuvres précédant L'apiculteur (1987).

Dans ce même rayon, d'autres titres peuvent attiser la curiosité : Le baiser de Tosca, documentaire suisse de Daniel Schmid sur les pensionnaires d'une maison de retraite pour artistes d'opéra, Jusqu'à un certain point, dénonciation du machisme par le plus célèbre cinéaste cubain, Tomas Gutierrez Alea, et Le témoin, comédie noire hongroise signée par Peter Bacso et bloquée depuis 1969. Mentionnons encore Pianoforte de Francesca Comencini (sur les ravages de la drogue exercés sur un jeune couple romain), Louise l'insoumise de Charlotte Silvera ou Romance du front de Piotr Todorovski.

Avec Partir revenir, Claude Lelouch ne changeait pas sa formule : les hasards de la vie, les allers-retours temporels, la réincarnation, l'histoire, la demie-douzaine de stars à l'affiche... Patrice Leconte s'essayait au film d'action avec Les spécialistes Lanvin et Giraudeau. Résultat : succès public, indulgence critique et, personnellement, aucun souvenir du film, l'un des rares que j'ai pu voir à l'époque, dans cette liste mensuelle. Pour Les rois du gag, Claude Zidi réunissait Serrault, Jugnot et Lhermitte et parvenait à affliger à peu près tout le monde. Autre navet proposé : Le "Cow-boy" de Georges Lautner, avec Aldo Maccione, sur un scénario de Wolinski. De son côté, Josianne Balasko se lançait dans la réalisation avec un Sac de nœuds qui ne semble pas avoir marqué les esprits (bien moins, en tout cas, que les premiers essais de ses anciens collègues, Gérard Jugnot et Michel Blanc). Dernière sortie française à noter, celle de Staline, un documentaire de Jean Aurel.

Avec Partir revenir, Claude Lelouch ne changeait pas sa formule : les hasards de la vie, les allers-retours temporels, la réincarnation, l'histoire, la demie-douzaine de stars à l'affiche... Patrice Leconte s'essayait au film d'action avec Les spécialistes Lanvin et Giraudeau. Résultat : succès public, indulgence critique et, personnellement, aucun souvenir du film, l'un des rares que j'ai pu voir à l'époque, dans cette liste mensuelle. Pour Les rois du gag, Claude Zidi réunissait Serrault, Jugnot et Lhermitte et parvenait à affliger à peu près tout le monde. Autre navet proposé : Le "Cow-boy" de Georges Lautner, avec Aldo Maccione, sur un scénario de Wolinski. De son côté, Josianne Balasko se lançait dans la réalisation avec un Sac de nœuds qui ne semble pas avoir marqué les esprits (bien moins, en tout cas, que les premiers essais de ses anciens collègues, Gérard Jugnot et Michel Blanc). Dernière sortie française à noter, celle de Staline, un documentaire de Jean Aurel.

En regardant vers l'Orient, on tombait sur une histoire de chiens de traîneaux et d'explorateurs dans les années 50 (le japonais Antarctica de Koreyoshi Kurahara) et sur une pelletée de produits made in HK (Les anges exterminateurs de Cheung Chi Chiu, Le Tigre contre Ninja de Godfrey Ho, Les trois samourais de Shaolin de Chen Chun Liang, Phénix, fleur magique de Shaolin de Lee Chia Tse).

La marchandise américaine relevait un peu le niveau. Le flic de Beverly Hills, alias Eddie Murphy, cassa brillamment la baraque. A l'époque, du haut de mes treize ans, j'en fus plutôt heureux mais je crois bien ne pas l'avoir véritablement revu depuis. Le temps de deux films, celui-ci puis Midnight run trois ans plus tard, certains ont pensé tenir en Martin Brest un prometteur artisan du film d'action (et puis finalement non : Le temps d'un weekend, Rencontre avec Joe Black, Amours troubles...). Alors peu courageux, je ne m'étais pas déplacé pour affronter Les griffes de la nuit de Wes Craven. Ayant quelque peu mûri, je plongerai bien, aujourd'hui, dans ce récit cauchemardesque devenu culte, acte de naissance d'un mythe fantastique (Freddy Krueger) et premier volet d'une longue série.

La marchandise américaine relevait un peu le niveau. Le flic de Beverly Hills, alias Eddie Murphy, cassa brillamment la baraque. A l'époque, du haut de mes treize ans, j'en fus plutôt heureux mais je crois bien ne pas l'avoir véritablement revu depuis. Le temps de deux films, celui-ci puis Midnight run trois ans plus tard, certains ont pensé tenir en Martin Brest un prometteur artisan du film d'action (et puis finalement non : Le temps d'un weekend, Rencontre avec Joe Black, Amours troubles...). Alors peu courageux, je ne m'étais pas déplacé pour affronter Les griffes de la nuit de Wes Craven. Ayant quelque peu mûri, je plongerai bien, aujourd'hui, dans ce récit cauchemardesque devenu culte, acte de naissance d'un mythe fantastique (Freddy Krueger) et premier volet d'une longue série.

Hormis le divertissement médiéval Ladyhawke, la femme de la nuit de Richard Donner (avec Matthew Broderick, Rutger Hauer et Michelle Pfeiffer), le reste de la production US nous faisait naviguer apparemment sans surprise notable entre le film romantique (Falling in love d'Ulu Grosbard avec Robert De Niro et Meryl Streep), l'espionnage (La petite fille au tambour, d'après John Le Carré, par George Roy Hill, Mission Ninja de Mats Helge), le film de campus (Ras les profs d'Arthur Hiller, avec Nick Nolte), le drame paysan (La rivière de Mark Rydell, avec Mel Gibson et Sissy Spacek), le polar en temps de guerre (Soldier's story de Norman Jewison) et le sous-Délivrance (Le village de la mort de William Fruet).

Il y eut décidément peu de choses à se mettre sous la dent en ce mois de Mars 1985 et ceux qui ont préféré aller voir, dans le petit cinéma d'à côté, L'esclave du désir, innocente et pervertie de Jean-Luc Brunet, Gilda la ravageuse de José Bénazéraf, Jeunes filles en chaleur de Michel Baudricourt, Partouzes aphrodisiaques pour couples spéciaux de Johanna Morgan, Secrétaires et BCBG le jour mais salopes et perverses la nuit de John Love ou Tu me fais mal mais j'aime ça de William Russell, n'ont peut-être pas eu tort.

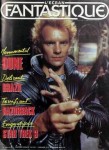

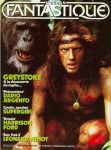

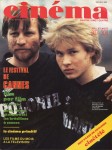

Dans les kiosques, en ce mois faiblard, mis à part les Cahiers du Cinéma (369) qui faisaient leur une sur Bergman, les revues continuaient plutôt à étudier les films sortis précédemment. Le génial Brazil de Terry Gilliam se retrouvait en couverture de Positif (289), de Cinéma 85 (315) et de La Revue du Cinéma (403), L'amour braque de Zulawski sur celle de Starfix (24) et Love streams de John Cassavetes sur celle de Jeune Cinéma (165). Premiere (96) choisissait de mettre en vedette conjointement Mel Gibson (pour le futur Mad Max 3) et Robert De Niro, L'Ecran Fantastique (54) anticipait sur Terminator et enfin Cinématographe (108) proposait un dossier sur les monteurs.

Dans les kiosques, en ce mois faiblard, mis à part les Cahiers du Cinéma (369) qui faisaient leur une sur Bergman, les revues continuaient plutôt à étudier les films sortis précédemment. Le génial Brazil de Terry Gilliam se retrouvait en couverture de Positif (289), de Cinéma 85 (315) et de La Revue du Cinéma (403), L'amour braque de Zulawski sur celle de Starfix (24) et Love streams de John Cassavetes sur celle de Jeune Cinéma (165). Premiere (96) choisissait de mettre en vedette conjointement Mel Gibson (pour le futur Mad Max 3) et Robert De Niro, L'Ecran Fantastique (54) anticipait sur Terminator et enfin Cinématographe (108) proposait un dossier sur les monteurs.

Voilà pour mars 1985. La suite le mois prochain...

Pour en savoir plus : Les griffes de la nuit, Le flic de Beverly Hills & Les spécialistes vus par Mariaque, Ladyhawke,la femme de la nuit par Christophe.

Le film du mois ? Certains, que l'on qualifiera de De Palmophiles, vous diront à coup sûr qu'il s'agit de Body double. Malgré la craquante Melanie Griffith, ce titre de l'inégal barbu n'a jamais provoqué chez moi autre chose qu'un léger soupir, que ce soit au moment de sa sortie ou à la revoyure, une dizaine d'années plus tard. Bizarrement (ou pas), j'ai fini par le confondre avec le clip de Frankie Goes To Hollywood, Relax. Non, le film du mois, qui l'est resté pour moi de 1985 à aujourd'hui, est bien le Brazil de Terry Gilliam, aventure plus orwellienne encore que le 1984 de Michael Radford (sorti peu de temps

Le film du mois ? Certains, que l'on qualifiera de De Palmophiles, vous diront à coup sûr qu'il s'agit de Body double. Malgré la craquante Melanie Griffith, ce titre de l'inégal barbu n'a jamais provoqué chez moi autre chose qu'un léger soupir, que ce soit au moment de sa sortie ou à la revoyure, une dizaine d'années plus tard. Bizarrement (ou pas), j'ai fini par le confondre avec le clip de Frankie Goes To Hollywood, Relax. Non, le film du mois, qui l'est resté pour moi de 1985 à aujourd'hui, est bien le Brazil de Terry Gilliam, aventure plus orwellienne encore que le 1984 de Michael Radford (sorti peu de temps  On était aussi, en ce temps-là, A la recherche de Garbo. Sans que cela paraisse ajouter à sa gloire, Sidney Lumet filmait Anne Bancroft qui se mourait d'un cancer et rêvait de rencontrer la Divine. Des États-Unis parvenaient également quelques produits plus indépendants comme Alphabet City (Amos Poe) et Variety (Bette Gordon), une sorte de bêtisier hollywoodien titré Hollywood Graffiti (Ron Blackman et Bruce Goldstein) et un retour classique sur la grande dépression avec Les saisons du cœur (de Robert Benton, avec Sally Field et Ed Harris). Mais n'oublions pas Purple rain d'Albert Magnoli, film supposé lancer le chanteur Prince au cinéma. Le but ne fut pas atteint, seule la B.O. restant dans les mémoires.

On était aussi, en ce temps-là, A la recherche de Garbo. Sans que cela paraisse ajouter à sa gloire, Sidney Lumet filmait Anne Bancroft qui se mourait d'un cancer et rêvait de rencontrer la Divine. Des États-Unis parvenaient également quelques produits plus indépendants comme Alphabet City (Amos Poe) et Variety (Bette Gordon), une sorte de bêtisier hollywoodien titré Hollywood Graffiti (Ron Blackman et Bruce Goldstein) et un retour classique sur la grande dépression avec Les saisons du cœur (de Robert Benton, avec Sally Field et Ed Harris). Mais n'oublions pas Purple rain d'Albert Magnoli, film supposé lancer le chanteur Prince au cinéma. Le but ne fut pas atteint, seule la B.O. restant dans les mémoires. Sur notre lancée, abordons les films français. Découvert pour ma part bien après sa sortie, Péril en la demeure, le polar voyeuriste de Michel Deville (avec Christophe Malavoy, Nicole Garcia, Michel Piccoli, Anémone et Richard Bohringer) me séduisit. Il en va de même pour La vie de famille de Jacques Doillon, probablement le premier film de cet auteur que j'ai pu voir et qui me surprit alors totalement devant ma télévision avec ce fragile récit d'une relation père-fille. L'événement national était cependant à chercher plutôt du côté de L'amour braque. Andrzej Zulawski y faisait tournoyer Sophie Marceau entre Francis Huster et Tcheky Karyo, apparemment de manière plus ou moins scandaleuse (je n'ai malheureusement jamais vérifié). Parmi les autres sorties du mois battant pavillon français, on notera L'amour en douce d'Edouard Molinaro (comédie assez bien reçue, avec Jean-Pierre Marielle et Daniel Auteuil, et révélant Emmanuelle Béart), Les Nanas d'Annick Lanoë (avec Marie-France Pisier, Anémone, Dominique Lavanant, Macha Méril, Juliette Binoche... et pas un seul mec), La part des choses de Bernard Dartigues (un documentaire sur une famille d'agriculteurs), Le thé à la menthe d'Abdelkrim Bahloul (comédie dramatique entre France et Algérie), Tranches de vie de François Leterrier (film à sketches d'après Gérard Lauzier, de bien mauvaise réputation). Enfin, une convergence semble se faire entre trois œuvres, trois films-jeu aux trames relâchées et ludiques : Signé Charlotte de Caroline Huppert, Rouge-gorge de Pierre Zucca, et, le plus allêchant du lot, Les favoris de la lune, premier film français du Géorgien Otar Iosseliani.

Sur notre lancée, abordons les films français. Découvert pour ma part bien après sa sortie, Péril en la demeure, le polar voyeuriste de Michel Deville (avec Christophe Malavoy, Nicole Garcia, Michel Piccoli, Anémone et Richard Bohringer) me séduisit. Il en va de même pour La vie de famille de Jacques Doillon, probablement le premier film de cet auteur que j'ai pu voir et qui me surprit alors totalement devant ma télévision avec ce fragile récit d'une relation père-fille. L'événement national était cependant à chercher plutôt du côté de L'amour braque. Andrzej Zulawski y faisait tournoyer Sophie Marceau entre Francis Huster et Tcheky Karyo, apparemment de manière plus ou moins scandaleuse (je n'ai malheureusement jamais vérifié). Parmi les autres sorties du mois battant pavillon français, on notera L'amour en douce d'Edouard Molinaro (comédie assez bien reçue, avec Jean-Pierre Marielle et Daniel Auteuil, et révélant Emmanuelle Béart), Les Nanas d'Annick Lanoë (avec Marie-France Pisier, Anémone, Dominique Lavanant, Macha Méril, Juliette Binoche... et pas un seul mec), La part des choses de Bernard Dartigues (un documentaire sur une famille d'agriculteurs), Le thé à la menthe d'Abdelkrim Bahloul (comédie dramatique entre France et Algérie), Tranches de vie de François Leterrier (film à sketches d'après Gérard Lauzier, de bien mauvaise réputation). Enfin, une convergence semble se faire entre trois œuvres, trois films-jeu aux trames relâchées et ludiques : Signé Charlotte de Caroline Huppert, Rouge-gorge de Pierre Zucca, et, le plus allêchant du lot, Les favoris de la lune, premier film français du Géorgien Otar Iosseliani. Le film de kung-fu mensuel se nommait La conspiration de Shaolin (de Roc Tien), du Brésil, débarquait O amuleto de Ogum, un thriller de 1974 signé par l'ancienne gloire Nelson Perreira dos Santos et deux propositions ouest-allemandes étaient faites : comme son nom l'indique, Out of order... En dérangement (de Carl Schenkel, un huis-clos dans un ascenseur) et, d'un tout autre intérêt, Heimat, la chronique fort réputée d'Edgar Reitz initialement concue pour la télévision (affichant une durée totale de 15h). Enfin, il reste dans cette liste un titre, et non des moindres, vu le succès qu'il obtint à l'époque : La déchirure du Britannique Roland Joffé. Bien qu'elle ne soit probablement pas dépourvue de quelques qualités, je n'ai guère envie de revoir aujourd'hui cette œuvre édifiante sur les atrocités des Khmers Rouges. Il faut dire que son final est susceptible de dégoûter à jamais de la musique de John Lennon, tout le contraire de Gilliam et son Braaaaziiiiil....

Le film de kung-fu mensuel se nommait La conspiration de Shaolin (de Roc Tien), du Brésil, débarquait O amuleto de Ogum, un thriller de 1974 signé par l'ancienne gloire Nelson Perreira dos Santos et deux propositions ouest-allemandes étaient faites : comme son nom l'indique, Out of order... En dérangement (de Carl Schenkel, un huis-clos dans un ascenseur) et, d'un tout autre intérêt, Heimat, la chronique fort réputée d'Edgar Reitz initialement concue pour la télévision (affichant une durée totale de 15h). Enfin, il reste dans cette liste un titre, et non des moindres, vu le succès qu'il obtint à l'époque : La déchirure du Britannique Roland Joffé. Bien qu'elle ne soit probablement pas dépourvue de quelques qualités, je n'ai guère envie de revoir aujourd'hui cette œuvre édifiante sur les atrocités des Khmers Rouges. Il faut dire que son final est susceptible de dégoûter à jamais de la musique de John Lennon, tout le contraire de Gilliam et son Braaaaziiiiil.... En ce qui concerne les couvertures des revues et autres magazines cinéma, les choix étaient variés. Dune apparut "monumental" à L'Ecran Fantastique (53), La vie de famille fut mis en avant par La Revue du Cinéma (402), Les favoris de la lune eurent les honneurs des Cahiers du Cinéma (368), après avoir profité de ceux de Positif un mois plus tôt, lesquels prenaient un peu d'avance en saluant Théo Angelopoulos et son Voyage à Cythère (288). Deux films de janvier se retrouvaient par ailleurs à la une : The element of crime de Lars Von Trier sur celle de Cinéma 85 (314), et le Razorback de Mulcahy sur celle de Starfix (23). Enfin, Cinématographe (107) publiait un dossier sur "Les écrivains et le cinéma" tandis que Première (94) mettait en couverture Isabelle Adjani (pour l'imminent Subway).

En ce qui concerne les couvertures des revues et autres magazines cinéma, les choix étaient variés. Dune apparut "monumental" à L'Ecran Fantastique (53), La vie de famille fut mis en avant par La Revue du Cinéma (402), Les favoris de la lune eurent les honneurs des Cahiers du Cinéma (368), après avoir profité de ceux de Positif un mois plus tôt, lesquels prenaient un peu d'avance en saluant Théo Angelopoulos et son Voyage à Cythère (288). Deux films de janvier se retrouvaient par ailleurs à la une : The element of crime de Lars Von Trier sur celle de Cinéma 85 (314), et le Razorback de Mulcahy sur celle de Starfix (23). Enfin, Cinématographe (107) publiait un dossier sur "Les écrivains et le cinéma" tandis que Première (94) mettait en couverture Isabelle Adjani (pour l'imminent Subway). Malgré quelques navets, le plat servi était particulièrement consistant. Passons rapidement, de A à R, sur A nous les garçons (de Michel Lang, une comédie avec le jeune Franck Dubosc), Apocalypse dans l'océan rouge (de John Old Jr alias Lamberto Bava, un film de monstre marin), L'arbre sous la mer (une tentative de cinéma fantastique par Philippe Muyl), L'aube rouge (de John Milius, film d'anticipation tendance propagande anti-communiste), Boléro (John Derek filmant les aventures érotiques de sa femme Bo - souvenir ému d'une affiche affolante), Brigade des mœurs (polar de Max Pecas, interdit aux moins de 18 ans), Ça n'arrive qu'à moi (de et avec Francis Perrin), Le défi du tigre (de Walter Gordon avec Mister T), Glamour (de François Merlet), Horror kid (de Fritz Kiersch d'après Stephen King), Les orgies de Caligula (série Z italienne de Frank Kramer et Laurence Webber), Rendez-vous à Broad Street (film de Peter Webb, interprété et écrit à la gloire de lui-même par Paul McCartney) et Les rues de l'enfer (avec Linda Blair, film de Danny Steinman).

Malgré quelques navets, le plat servi était particulièrement consistant. Passons rapidement, de A à R, sur A nous les garçons (de Michel Lang, une comédie avec le jeune Franck Dubosc), Apocalypse dans l'océan rouge (de John Old Jr alias Lamberto Bava, un film de monstre marin), L'arbre sous la mer (une tentative de cinéma fantastique par Philippe Muyl), L'aube rouge (de John Milius, film d'anticipation tendance propagande anti-communiste), Boléro (John Derek filmant les aventures érotiques de sa femme Bo - souvenir ému d'une affiche affolante), Brigade des mœurs (polar de Max Pecas, interdit aux moins de 18 ans), Ça n'arrive qu'à moi (de et avec Francis Perrin), Le défi du tigre (de Walter Gordon avec Mister T), Glamour (de François Merlet), Horror kid (de Fritz Kiersch d'après Stephen King), Les orgies de Caligula (série Z italienne de Frank Kramer et Laurence Webber), Rendez-vous à Broad Street (film de Peter Webb, interprété et écrit à la gloire de lui-même par Paul McCartney) et Les rues de l'enfer (avec Linda Blair, film de Danny Steinman). En ce temps-là, les néo-nazis n'avaient qu'à bien se tenir : Roger Hanin (Train d'enfer) et Gilles Béhat (Urgence) les avaient à l'œil. L'espagnol Mario Camus connaissait le succès avec ses (académiques ?) Saints innocents, chronique campagnarde des années 60. Pour Le Pape de Greenwich Village, Stuart Rosenberg, réunissait (en vain ?) un casting très huppé (Mickey Rourke, Eric Roberts, Darryl Hannah). El Norte de Gregory Nava traitait de l'émigration clandestine des Mexicains vers les States.

En ce temps-là, les néo-nazis n'avaient qu'à bien se tenir : Roger Hanin (Train d'enfer) et Gilles Béhat (Urgence) les avaient à l'œil. L'espagnol Mario Camus connaissait le succès avec ses (académiques ?) Saints innocents, chronique campagnarde des années 60. Pour Le Pape de Greenwich Village, Stuart Rosenberg, réunissait (en vain ?) un casting très huppé (Mickey Rourke, Eric Roberts, Darryl Hannah). El Norte de Gregory Nava traitait de l'émigration clandestine des Mexicains vers les States. Six mois après avoir assisté au Retour de l'inspecteur Harry, nous retrouvions Clint Eastwood, lequel déléguait (apparemment très relativement) la mise en scène de La corde raide à Richard Tuggle, pour un résultat pour le moins troublant ("Flic ou violeur ?" assenait l'inquiétante affiche de ce film peu confortable dans lequel la star rudoyait allègrement son image). Les frères Taviani, Paolo et Vittorio, alors valeurs sûres du cinéma italien proposaient leur Kaos (Contes siciliens), une suite de récits adaptés de Luigi Pirandello. Le film me glissa personnellement un peu dessus, mais il a ses défenseurs. Plus ébouriffant fut le retour de Francis Ford Coppola, après la récréation Outsiders/Rusty James : avec Cotton Club, le cinéaste déballait un nouvel objet visuel fascinant, mélange de film de gangster et de musical se terminant dans un long feu d'artifice éblouissant. Et le tour des auteurs n'est pas fini puisque Jean-Luc Godard et John Cassavetes étaient aussi au rendez-vous : Je vous salue Marie se frottait au sacré et reveillait les intégristes (petit scandale à la clé) et Love streams était une nouvelle occasion (et finalement la dernière) de voir le cinéaste américain (se) diriger (avec) Gena Rowlands (ici dans le rôle de sa sœur). Malgré leur force, ils ont été tous deux, dans ma mémoire, totalement éclipsés par quelques autres Godard et Cassavetes.

Six mois après avoir assisté au Retour de l'inspecteur Harry, nous retrouvions Clint Eastwood, lequel déléguait (apparemment très relativement) la mise en scène de La corde raide à Richard Tuggle, pour un résultat pour le moins troublant ("Flic ou violeur ?" assenait l'inquiétante affiche de ce film peu confortable dans lequel la star rudoyait allègrement son image). Les frères Taviani, Paolo et Vittorio, alors valeurs sûres du cinéma italien proposaient leur Kaos (Contes siciliens), une suite de récits adaptés de Luigi Pirandello. Le film me glissa personnellement un peu dessus, mais il a ses défenseurs. Plus ébouriffant fut le retour de Francis Ford Coppola, après la récréation Outsiders/Rusty James : avec Cotton Club, le cinéaste déballait un nouvel objet visuel fascinant, mélange de film de gangster et de musical se terminant dans un long feu d'artifice éblouissant. Et le tour des auteurs n'est pas fini puisque Jean-Luc Godard et John Cassavetes étaient aussi au rendez-vous : Je vous salue Marie se frottait au sacré et reveillait les intégristes (petit scandale à la clé) et Love streams était une nouvelle occasion (et finalement la dernière) de voir le cinéaste américain (se) diriger (avec) Gena Rowlands (ici dans le rôle de sa sœur). Malgré leur force, ils ont été tous deux, dans ma mémoire, totalement éclipsés par quelques autres Godard et Cassavetes. Finalement, ce mois de janvier n'a-t-il pas été avant tout le grand moment d'une double révélation ? La première, pleine de douceur, est celle de Jim Jarmusch, dont sortait le deuxième film, Stranger than paradise, très supérieur à un premier essai (Permanent vacation) pourtant déjà stimulant. Les images et les sons de cette déambulation à trois s'achevant en Floride, imposaient un style et allaient nous accompagner longtemps. La seconde, plus tonitruante, est celle d'un Lars Von Trier débutant dans le long-métrage, mais déjà aussi arrogant que génial. Element of crime, c'est le souvenir d'un néo-polar à l'aspect poisseux, pourrissant, et pourtant particulièrement revigorant (tous comme deux titres que j'ai omis de mentionner jusque là, James Band 069, agent secret pour obsédées sexuelles et Sexfinger ?).

Finalement, ce mois de janvier n'a-t-il pas été avant tout le grand moment d'une double révélation ? La première, pleine de douceur, est celle de Jim Jarmusch, dont sortait le deuxième film, Stranger than paradise, très supérieur à un premier essai (Permanent vacation) pourtant déjà stimulant. Les images et les sons de cette déambulation à trois s'achevant en Floride, imposaient un style et allaient nous accompagner longtemps. La seconde, plus tonitruante, est celle d'un Lars Von Trier débutant dans le long-métrage, mais déjà aussi arrogant que génial. Element of crime, c'est le souvenir d'un néo-polar à l'aspect poisseux, pourrissant, et pourtant particulièrement revigorant (tous comme deux titres que j'ai omis de mentionner jusque là, James Band 069, agent secret pour obsédées sexuelles et Sexfinger ?). Du côté de la presse cinéma, Première (94) mettait en couverture Lanvin et Giraudeau, "ensemble pour la première fois" (pour Les spécialistes, qui allaient casser la baraque en mars) et Cinéma 85 (313), Michel Bouquet. Cinématographe (106) proposait un dossier spécial "box office" tandis que les autres se répartissaient équitablement les titres à mettre en vedette : Kaos pour Jeune Cinéma (164), La compagnie des loups pour L'Ecran Fantastique (52), Love streams pour les Cahiers du Cinéma (367), Les favoris de la lune (d'Otar Iosseliani, film sorti le mois suivant) pour Positif (287), L'été prochain pour La Revue du Cinéma (401) et Cotton Club pour Starfix (22).

Du côté de la presse cinéma, Première (94) mettait en couverture Lanvin et Giraudeau, "ensemble pour la première fois" (pour Les spécialistes, qui allaient casser la baraque en mars) et Cinéma 85 (313), Michel Bouquet. Cinématographe (106) proposait un dossier spécial "box office" tandis que les autres se répartissaient équitablement les titres à mettre en vedette : Kaos pour Jeune Cinéma (164), La compagnie des loups pour L'Ecran Fantastique (52), Love streams pour les Cahiers du Cinéma (367), Les favoris de la lune (d'Otar Iosseliani, film sorti le mois suivant) pour Positif (287), L'été prochain pour La Revue du Cinéma (401) et Cotton Club pour Starfix (22).

Les enfants ont-ils été gâtés ? Le bébé Schtroumpf n'est guère resté dans les mémoires, malgré le coup de main donné à Peyo par Joseph Barbera et William Hanna, mais, pour rester dans l'animation, Le conte des contes regroupait en un seul programme plusieurs courts de l'un des maîtres du genre, Youri Norstein. La poule noire, film soviétique de Victor Gress, se présentait aussi comme un conte pour enfants. De plus, les gamins passionnés par la vie des animaux pouvaient traîner leurs parents voir Sauvage et beau, le documentaire de Frédéric de Rossif (sur la musique de Vangelis). En revanche, à qui étaient vraiment destinés Sheena, reine de la jungle (de John Guillermin, avec Tanya Roberts) et l'alléchant J'ai rencontré le Père Noël (de Christian Gion, avec Karen Cheryl) ?

Les enfants ont-ils été gâtés ? Le bébé Schtroumpf n'est guère resté dans les mémoires, malgré le coup de main donné à Peyo par Joseph Barbera et William Hanna, mais, pour rester dans l'animation, Le conte des contes regroupait en un seul programme plusieurs courts de l'un des maîtres du genre, Youri Norstein. La poule noire, film soviétique de Victor Gress, se présentait aussi comme un conte pour enfants. De plus, les gamins passionnés par la vie des animaux pouvaient traîner leurs parents voir Sauvage et beau, le documentaire de Frédéric de Rossif (sur la musique de Vangelis). En revanche, à qui étaient vraiment destinés Sheena, reine de la jungle (de John Guillermin, avec Tanya Roberts) et l'alléchant J'ai rencontré le Père Noël (de Christian Gion, avec Karen Cheryl) ? En décembre 84, le Père Noël avait déposé, à côté du paquet rose réservé aux adultes (Les cochonnes, La maison des mille et un plaisirs...), un panier garni de films de kung-fu : Le défi meurtrier du Tigre Noir (But Fu), La fureur de Shaolin (Tao Man Po), Les huit hommes d'or de Shaolin (Lin Bin), Les sept magnifiques du kung-fu (Kung Aug) et Les massacreurs du temple d'or (Chung Chi). On pouvait également tomber sur un film-opéra (Aïda, de Clemente Fracassi), sur de l'horreur post-nucléaire italienne (Les rats de Manhattan de Bruno Mattei), sur du thriller à la française (La septième cible de Claude Pinoteau, avec Lino Ventura)... ou encore, en vrac : Réveillon chez Bob (Denys Granier-Deferre), La femme ivoire (Dominique Cheminal), Hotel New York (Jackie Raynal), Partenaires (Claude d'Anna), Un été d'enfer (Michael Shock).

En décembre 84, le Père Noël avait déposé, à côté du paquet rose réservé aux adultes (Les cochonnes, La maison des mille et un plaisirs...), un panier garni de films de kung-fu : Le défi meurtrier du Tigre Noir (But Fu), La fureur de Shaolin (Tao Man Po), Les huit hommes d'or de Shaolin (Lin Bin), Les sept magnifiques du kung-fu (Kung Aug) et Les massacreurs du temple d'or (Chung Chi). On pouvait également tomber sur un film-opéra (Aïda, de Clemente Fracassi), sur de l'horreur post-nucléaire italienne (Les rats de Manhattan de Bruno Mattei), sur du thriller à la française (La septième cible de Claude Pinoteau, avec Lino Ventura)... ou encore, en vrac : Réveillon chez Bob (Denys Granier-Deferre), La femme ivoire (Dominique Cheminal), Hotel New York (Jackie Raynal), Partenaires (Claude d'Anna), Un été d'enfer (Michael Shock). A la une de la presse cinéma, nous retrouvions Johnny Hallyday (Première, 93) et surtout François Truffaut, suite à sa disparition en octobre 1984 (Cinéma 84, 312, et Cinématographe, 105). Logiquement, Starfix (21) et L'Écran Fantastique (51), tout comme La revue du Cinéma (400), faisaient leur fête aux Gremlins. Positif (286) revenait sur le film de Michael Radford, 1984, et Jeune Cinéma (163) sur celui de Souleymane Cissé, Baara, sortis respectivement en novembre et octobre. Les Cahiers du Cinéma (366), de leur côté, prenaient un peu d'avance en affichant le Stranger than Paradise de Jarmusch.

A la une de la presse cinéma, nous retrouvions Johnny Hallyday (Première, 93) et surtout François Truffaut, suite à sa disparition en octobre 1984 (Cinéma 84, 312, et Cinématographe, 105). Logiquement, Starfix (21) et L'Écran Fantastique (51), tout comme La revue du Cinéma (400), faisaient leur fête aux Gremlins. Positif (286) revenait sur le film de Michael Radford, 1984, et Jeune Cinéma (163) sur celui de Souleymane Cissé, Baara, sortis respectivement en novembre et octobre. Les Cahiers du Cinéma (366), de leur côté, prenaient un peu d'avance en affichant le Stranger than Paradise de Jarmusch. Ouf, j'ai 13 ans ! La première barrière d'interdiction est enfin franchie et je peux tranquillement aller voir par exemple Bernard Giraudeau, Valérie Kaprisky et Caroline Cellier s'entre-déchirer sur les plages de Saint-Tropez pendant L'année des méduses (Christopher Frank). La fable urbaine de Walter Hill, Les rues de feu, contrairement à ce que ma mémoire (et la réputation de son auteur) me soufflait, ne fut pas soumis à la même restriction. Hill était alors considéré comme une nouvelle pointure... A la question du passage du temps, l'ami Mariaque a déjà apporté quelques éléments de réponse

Ouf, j'ai 13 ans ! La première barrière d'interdiction est enfin franchie et je peux tranquillement aller voir par exemple Bernard Giraudeau, Valérie Kaprisky et Caroline Cellier s'entre-déchirer sur les plages de Saint-Tropez pendant L'année des méduses (Christopher Frank). La fable urbaine de Walter Hill, Les rues de feu, contrairement à ce que ma mémoire (et la réputation de son auteur) me soufflait, ne fut pas soumis à la même restriction. Hill était alors considéré comme une nouvelle pointure... A la question du passage du temps, l'ami Mariaque a déjà apporté quelques éléments de réponse  En ce temps-là, Jerry Lewis tentait à nouveau une expérience française mais, après Michel Gérard (Retenez-moi ou je fais un malheur), tombait sur Philippe Clair (Par où t'es rentré, on t'as pas vu sortir). Les comédies américaines du mois, Le convoi des casseurs (de Charles B. Griffith, une histoire de poursuites en voitures) et Moscou à New York (de Paul Mazursky, sur un émigrant soviétique en Amérique, interprété par Robin Williams), n'éveillent pas plus de désir. Avec Quilombo, Carlos Diegues suscitait moins d'enthousiasme qu'aux grandes heures du Cinema novo brésilien. Autres sorties du mois : Reuben, Reuben, ou la vie d'artiste (de Robert Ellis Miller avec Tom Conti), Rocking silver (d'Erik Clausen, chronique rock danoise), Archie Shepp, Je suis jazz... C'est ma vie (documentaire de Franck Cassenti), Cal (de Pat O'Connor, sur l'Irlande du Nord), Christmas story (de Bob Clark), Matagi, le vieux chasseur d'ours (de Toshio Gotoh), Un amour interdit (drame historique de Jean-Pierre Dougnac), Et la vie... et les larmes... et l'amour (Nikolai Goubenko, chronique d'une maison de retraite soviétique). Une fois n'est pas coutume, peut-être faut-il alors se tourner vers Hong Kong : Mad mission est une parodie d'espionnage concoctée par un Tsui Hark en pleine ascension et Le dernier seigneur de Shaolin, de Woo Ming Hung, est un film de kung-fu à l'honnête réputation (contrairement à La main de fer de Chao de Luk Tang, présenté au même moment).

En ce temps-là, Jerry Lewis tentait à nouveau une expérience française mais, après Michel Gérard (Retenez-moi ou je fais un malheur), tombait sur Philippe Clair (Par où t'es rentré, on t'as pas vu sortir). Les comédies américaines du mois, Le convoi des casseurs (de Charles B. Griffith, une histoire de poursuites en voitures) et Moscou à New York (de Paul Mazursky, sur un émigrant soviétique en Amérique, interprété par Robin Williams), n'éveillent pas plus de désir. Avec Quilombo, Carlos Diegues suscitait moins d'enthousiasme qu'aux grandes heures du Cinema novo brésilien. Autres sorties du mois : Reuben, Reuben, ou la vie d'artiste (de Robert Ellis Miller avec Tom Conti), Rocking silver (d'Erik Clausen, chronique rock danoise), Archie Shepp, Je suis jazz... C'est ma vie (documentaire de Franck Cassenti), Cal (de Pat O'Connor, sur l'Irlande du Nord), Christmas story (de Bob Clark), Matagi, le vieux chasseur d'ours (de Toshio Gotoh), Un amour interdit (drame historique de Jean-Pierre Dougnac), Et la vie... et les larmes... et l'amour (Nikolai Goubenko, chronique d'une maison de retraite soviétique). Une fois n'est pas coutume, peut-être faut-il alors se tourner vers Hong Kong : Mad mission est une parodie d'espionnage concoctée par un Tsui Hark en pleine ascension et Le dernier seigneur de Shaolin, de Woo Ming Hung, est un film de kung-fu à l'honnête réputation (contrairement à La main de fer de Chao de Luk Tang, présenté au même moment). Après un excellent mois d'octobre, novembre flirterait donc avec le néant si trois titres ne relevaient le niveau. La sortie tardive d'un mélodrame de 1959, Fleurs de papier, permettait la découverte de Guru Dutt, grande figure du cinéma indien. L'Anglais Michael Radford s'attaquait courageusement à Orwell en donnant sa version de 1984. De son étonnante réussite, nous vous avons déjà entretenu

Après un excellent mois d'octobre, novembre flirterait donc avec le néant si trois titres ne relevaient le niveau. La sortie tardive d'un mélodrame de 1959, Fleurs de papier, permettait la découverte de Guru Dutt, grande figure du cinéma indien. L'Anglais Michael Radford s'attaquait courageusement à Orwell en donnant sa version de 1984. De son étonnante réussite, nous vous avons déjà entretenu  L'Amadeus de Forman étant sorti le dernier jour du mois d'octobre, plusieurs revues le choisissent pour illustrer leur numéro de novembre : Positif (285), La revue du Cinéma (399) et les Cahiers du Cinéma (365). Cinéma 84 (311) fait de même mais avec L'amour par terre de Rivette. Cinématographe (104) consacre sa livraison mensuelle aux "enfants sauvages" (Le voleur de Bagdad de Berger, Powell et Whelan en couverture) et Jeune Cinéma (162) revient sur l'œuvre de Boris Barnet (La jeune fille au carton à chapeau). La "conquérante" Valérie Kaprisky est à la une de Première (92) et Sophie Marceau sur celle de Starfix (20), en prévision de la sortie de L'amour braque. Finalement, seul L'Écran Fantastique (50) met en avant l'un des films évoqués plus haut, Les rues de feu.

L'Amadeus de Forman étant sorti le dernier jour du mois d'octobre, plusieurs revues le choisissent pour illustrer leur numéro de novembre : Positif (285), La revue du Cinéma (399) et les Cahiers du Cinéma (365). Cinéma 84 (311) fait de même mais avec L'amour par terre de Rivette. Cinématographe (104) consacre sa livraison mensuelle aux "enfants sauvages" (Le voleur de Bagdad de Berger, Powell et Whelan en couverture) et Jeune Cinéma (162) revient sur l'œuvre de Boris Barnet (La jeune fille au carton à chapeau). La "conquérante" Valérie Kaprisky est à la une de Première (92) et Sophie Marceau sur celle de Starfix (20), en prévision de la sortie de L'amour braque. Finalement, seul L'Écran Fantastique (50) met en avant l'un des films évoqués plus haut, Les rues de feu. Ceux qui aimaient la série B étaient peut-être les moins bien lotis. Trois produits de Hong-Kong, pas franchement attirants, sortaient en salles : Kung fu lama contre boxeur chinois (de N.G. See Yuen), Poings d'acier contre les griffes du tigre (Yeh Yung Chou) et Les quatre forcenés de Shaolin (Liu Chia Fei). Dans le même esprit, Trois panthères au combat, signé par Cirio H. Santiago, battait pavillon philippin. Côté occidental, la moisson n'était pas plus emballante : USA : Profession tueur, un polar espagnol, comme son nom ne l'indique pas, de José-Luis Merino, Sévices à la prison des femmes, dont le sujet tient dans le titre, de Sergio Garrone, Le baroudeur un post-Rambo anglais de Philip Chalong et Catherine chérie un film érotique soft hispano-allemand de Hubert Frank.

Ceux qui aimaient la série B étaient peut-être les moins bien lotis. Trois produits de Hong-Kong, pas franchement attirants, sortaient en salles : Kung fu lama contre boxeur chinois (de N.G. See Yuen), Poings d'acier contre les griffes du tigre (Yeh Yung Chou) et Les quatre forcenés de Shaolin (Liu Chia Fei). Dans le même esprit, Trois panthères au combat, signé par Cirio H. Santiago, battait pavillon philippin. Côté occidental, la moisson n'était pas plus emballante : USA : Profession tueur, un polar espagnol, comme son nom ne l'indique pas, de José-Luis Merino, Sévices à la prison des femmes, dont le sujet tient dans le titre, de Sergio Garrone, Le baroudeur un post-Rambo anglais de Philip Chalong et Catherine chérie un film érotique soft hispano-allemand de Hubert Frank. Ceux qui aimaient les polars avaient le choix entre le singulier sérieux et le singulier déconnant. The hit, deuxième long-métrage cinéma de Stephen Frears, est un polar écrasé par le soleil espagnol et dont la distribution fait saliver : Terence Stamp, John Hurt, Laura del Sol, Tim Roth. Je ne l'ai malheureusement toujours pas vu. Les trottoirs de Bangkok non plus (franchement, il me tarde moins). C'est apparemment une parodie d'espionnage, un peu olé-olé, filmée par Jean Rollin.

Ceux qui aimaient les polars avaient le choix entre le singulier sérieux et le singulier déconnant. The hit, deuxième long-métrage cinéma de Stephen Frears, est un polar écrasé par le soleil espagnol et dont la distribution fait saliver : Terence Stamp, John Hurt, Laura del Sol, Tim Roth. Je ne l'ai malheureusement toujours pas vu. Les trottoirs de Bangkok non plus (franchement, il me tarde moins). C'est apparemment une parodie d'espionnage, un peu olé-olé, filmée par Jean Rollin. Ceux qui aimaient les grands auteurs affichaient un large sourire. Broadway Danny Rose est en effet l'un des meilleurs Woody Allen, hommage drôlatique et en noir et blanc à tous les artistes de seconde zone (Woody lui-même en impresario inoubliable). Milos Forman, lui, frappait très fort avec Amadeus, film rieur et funèbre, bien plus passionnant que les films-opéras de prestige réalisés à l'époque. Revue il y a quelques années, l'oeuvre tient diablement le coup. Maria's lovers, le mélodrame d'Andreï Konchalovsky, avec John Savage et Nastassja Kinski, est l'un des titres-phares du soviétique expatrié (mais mon souvenir est bien trop brumeux). Les yeux la bouche est un étrange projet de Marco Bellocchio, une mise en abyme, avec la complicité de Lou Castel, à partir de leur coup d'essai-coup de maître de 1966, Les poings dans les poches. Enfin, Souleymane Cissé voyait distribué son film de 1978, Baara.

Ceux qui aimaient les grands auteurs affichaient un large sourire. Broadway Danny Rose est en effet l'un des meilleurs Woody Allen, hommage drôlatique et en noir et blanc à tous les artistes de seconde zone (Woody lui-même en impresario inoubliable). Milos Forman, lui, frappait très fort avec Amadeus, film rieur et funèbre, bien plus passionnant que les films-opéras de prestige réalisés à l'époque. Revue il y a quelques années, l'oeuvre tient diablement le coup. Maria's lovers, le mélodrame d'Andreï Konchalovsky, avec John Savage et Nastassja Kinski, est l'un des titres-phares du soviétique expatrié (mais mon souvenir est bien trop brumeux). Les yeux la bouche est un étrange projet de Marco Bellocchio, une mise en abyme, avec la complicité de Lou Castel, à partir de leur coup d'essai-coup de maître de 1966, Les poings dans les poches. Enfin, Souleymane Cissé voyait distribué son film de 1978, Baara. Ceux qui aimaient lire les revues pouvaient prolonger leurs réflexions sur L'amour à mort d'Alain Resnais, sorti le mois précédent, grâce à Positif (284) et à La revue du Cinéma (398) et sur Le futur est femme de Marco Ferreri, également à l'affiche depuis septembre, grâce à Cinéma 84 (310). Ils pouvaient aussi regarder dans les yeux Christophe Lambert sur les couvertures de Première (91), de Starfix (19) et de L'Écran Fantastique (49), lire un dossier "Méthodes de tournage" dans les Cahiers du Cinéma (364, photo d'Eric Rohmer tournant Les nuits de la pleine lune) et s'attacher au cinéma documentaire par l'intermédiaire de Jeune Cinéma (161, en couve : The good flight de Noel Buckner, Mary Dore et Sam Sills).

Ceux qui aimaient lire les revues pouvaient prolonger leurs réflexions sur L'amour à mort d'Alain Resnais, sorti le mois précédent, grâce à Positif (284) et à La revue du Cinéma (398) et sur Le futur est femme de Marco Ferreri, également à l'affiche depuis septembre, grâce à Cinéma 84 (310). Ils pouvaient aussi regarder dans les yeux Christophe Lambert sur les couvertures de Première (91), de Starfix (19) et de L'Écran Fantastique (49), lire un dossier "Méthodes de tournage" dans les Cahiers du Cinéma (364, photo d'Eric Rohmer tournant Les nuits de la pleine lune) et s'attacher au cinéma documentaire par l'intermédiaire de Jeune Cinéma (161, en couve : The good flight de Noel Buckner, Mary Dore et Sam Sills). Jugez-en plutôt : en cette rentrée 84, débarquent sur les écrans L'affamée du plaisir (Sam Corey), Assistantes sexuelles (Philip Drexler Jr.), Commando spécial pour sodomisations (Jacques Courtenay), Les cuisses en l'air (Tony Reed), Demoiselles à prendre par derrière (Jeremy Silver), Initiation pour une pucelle (Oliver Mato), Journal intime d'une nymphomane (Gérard Kikoine), Les orgies du Comte Porno (Joanna Morgan), Partouzes spéciales pour lesbiennes (Jacques Courtenay), Petites mains à tout faire (Léon Gucci), Sensual progression (Joanna Morgan encore) et Rosalie ou la débauche d'une adolescence (Michel Leblanc, avec, humm..., Olinka).

Jugez-en plutôt : en cette rentrée 84, débarquent sur les écrans L'affamée du plaisir (Sam Corey), Assistantes sexuelles (Philip Drexler Jr.), Commando spécial pour sodomisations (Jacques Courtenay), Les cuisses en l'air (Tony Reed), Demoiselles à prendre par derrière (Jeremy Silver), Initiation pour une pucelle (Oliver Mato), Journal intime d'une nymphomane (Gérard Kikoine), Les orgies du Comte Porno (Joanna Morgan), Partouzes spéciales pour lesbiennes (Jacques Courtenay), Petites mains à tout faire (Léon Gucci), Sensual progression (Joanna Morgan encore) et Rosalie ou la débauche d'une adolescence (Michel Leblanc, avec, humm..., Olinka). Quelques mois seulement après La vie est un roman (l'un des deux seuls films du réalisateur de Marienbad qui me laisse de marbre), un nouveau Resnais s'offrait à nous : L'amour à mort. Souvenir d'un beau film de chambre douloureux, intense et cependant moins ancré dans la mémoire que Mon oncle d'amérique ou Mélo. Autre grand nom au programme, celui de John Huston. Au-dessous du volcan, découvert quelques années après sa sortie, m'avait plutôt secoué avant qu'une

Quelques mois seulement après La vie est un roman (l'un des deux seuls films du réalisateur de Marienbad qui me laisse de marbre), un nouveau Resnais s'offrait à nous : L'amour à mort. Souvenir d'un beau film de chambre douloureux, intense et cependant moins ancré dans la mémoire que Mon oncle d'amérique ou Mélo. Autre grand nom au programme, celui de John Huston. Au-dessous du volcan, découvert quelques années après sa sortie, m'avait plutôt secoué avant qu'une  La grande affaire du mois, c'était le retour de l'homme au fouet et au chapeau. Indiana Jones et le temple maudit (Steven Spielberg) comblait l'ado peu regardant, tout en lui faisant sentir que quelque chose clochait (un peu long ce rituel sanglant, non ?). Peu de temps après, ce petit quelque chose se transformait dans notre esprit en gros ratage et renvoyait cet épisode six pieds sous terre en comparaison des volets 1 et 3. Avec Les Ripoux, Claude Zidi, qui sortait quand même, il faut le rappeler, des Sous-doués en vacances et de Banzaï, surprenait tout son monde en filmant avec une verve inattendue les magouilles de flics de Noiret et Lhermitte. Résultat : un triomphe au box-office. Vus également : Le meilleur de Barry Levinson, ou Robert Redford au pays du baseball, et Le moment de vérité (The Karaté Kid en VO) d'un John G. Avildsen en manque de Rocky, avec Ralph Macchio et Noriyuki "Pat" Morita (comment qu't'as la chair de poule à la fin quand Ralph y'fait le coup d'la cigogne avec sa jambe cassée !).

La grande affaire du mois, c'était le retour de l'homme au fouet et au chapeau. Indiana Jones et le temple maudit (Steven Spielberg) comblait l'ado peu regardant, tout en lui faisant sentir que quelque chose clochait (un peu long ce rituel sanglant, non ?). Peu de temps après, ce petit quelque chose se transformait dans notre esprit en gros ratage et renvoyait cet épisode six pieds sous terre en comparaison des volets 1 et 3. Avec Les Ripoux, Claude Zidi, qui sortait quand même, il faut le rappeler, des Sous-doués en vacances et de Banzaï, surprenait tout son monde en filmant avec une verve inattendue les magouilles de flics de Noiret et Lhermitte. Résultat : un triomphe au box-office. Vus également : Le meilleur de Barry Levinson, ou Robert Redford au pays du baseball, et Le moment de vérité (The Karaté Kid en VO) d'un John G. Avildsen en manque de Rocky, avec Ralph Macchio et Noriyuki "Pat" Morita (comment qu't'as la chair de poule à la fin quand Ralph y'fait le coup d'la cigogne avec sa jambe cassée !). Autres titres du mois, plus ou moins attirants : Le Tartuffe première réalisation de Gérard Depardieu, Souvenirs souvenirs d'Ariel Zeïtoun avec les yéyés Christophe Malavoy et Pierre-Loup Rajot, Journal intime, film politique hongrois de la réputée Marta Meszaros, Jazz band de Karen Chakhnazarov (du jazz dans la Russie des années 20), La garce, étrange projet de Christine Pascal, avec Isabelle Huppert et Richard Berry, L'intrus d'Irène Jouannet avec Marie Dubois et Richard Anconina, Le voyage (de l'espionnage exotique par Michel Andrieu), Anou Banou, les filles de l'utopie (d'Edna Politi, documentaire sur l'histoire d'Israël vue par les femmes). Notons également que Carole Laure Stress (Jean-Louis Bertuccelli), que Sandrine Bonnaire Tir à vue (Marc Angelo) et que Miou-Miou et Souchon prennent Le vol du Sphinx (Laurent Ferrier). Enfin, n'oublions pas, outre les hong-kongueries habituelles (Ceinture rouge contre dragon blanc de Chen Hung Min, Les cinq foudroyants de Shaolin de Godfrey Ho, Les deux cavaliers de Shaolin de Yang Ching Chen et Les vengeurs du kung fu de Philip Chan), les improbables 2020 Texas gladiators (italien de Kevin Mancuso), L'homme coriace (blaxplotation de Cliff Roquemore), Pris au piège (de l'aventure dans la jungle, par Gus Trikonis), et l'alléchant Rock Zombies (ou plus précisément Hard Rock Zombies, titre original de ce film de Krishna Shah, qui semble basé sur une histoire pleine... de rock et de zombies).

Autres titres du mois, plus ou moins attirants : Le Tartuffe première réalisation de Gérard Depardieu, Souvenirs souvenirs d'Ariel Zeïtoun avec les yéyés Christophe Malavoy et Pierre-Loup Rajot, Journal intime, film politique hongrois de la réputée Marta Meszaros, Jazz band de Karen Chakhnazarov (du jazz dans la Russie des années 20), La garce, étrange projet de Christine Pascal, avec Isabelle Huppert et Richard Berry, L'intrus d'Irène Jouannet avec Marie Dubois et Richard Anconina, Le voyage (de l'espionnage exotique par Michel Andrieu), Anou Banou, les filles de l'utopie (d'Edna Politi, documentaire sur l'histoire d'Israël vue par les femmes). Notons également que Carole Laure Stress (Jean-Louis Bertuccelli), que Sandrine Bonnaire Tir à vue (Marc Angelo) et que Miou-Miou et Souchon prennent Le vol du Sphinx (Laurent Ferrier). Enfin, n'oublions pas, outre les hong-kongueries habituelles (Ceinture rouge contre dragon blanc de Chen Hung Min, Les cinq foudroyants de Shaolin de Godfrey Ho, Les deux cavaliers de Shaolin de Yang Ching Chen et Les vengeurs du kung fu de Philip Chan), les improbables 2020 Texas gladiators (italien de Kevin Mancuso), L'homme coriace (blaxplotation de Cliff Roquemore), Pris au piège (de l'aventure dans la jungle, par Gus Trikonis), et l'alléchant Rock Zombies (ou plus précisément Hard Rock Zombies, titre original de ce film de Krishna Shah, qui semble basé sur une histoire pleine... de rock et de zombies). Du côté de la presse spécialisée, on tend vers l'unanimité. Compte tenu du fait que Starfix (18) et L'Écran Fantastique (48) peuvent difficilement mettre en couverture la Palme d'or (on y trouve plutôt, respectivement, Sting, dans l'attente de la sortie de Dune, et Harrison Ford en Indiana Jones) et que Première (90) reste fidèle à sa politique des stars, en gratifiant ses lecteurs d'un portrait de Richard Berry en débardeur, seul Cinématographe (103) se distingue vraiment en fêtant Alain Delon. Car en effet, de Positif (283) à Cinéma 84 (309), en passant par La Revue du Cinéma (397), tous choisissent Paris, Texas. Et si vous me dîtes : "Comme par hasard, tu oublies de signaler que les Cahiers du Cinéma (363) prennent le risque de publier un numéro spécial Cinéma de Hong-Kong", je vous répondrai : "Evidemment puisque le Wenders, ils l'avaient déjà choisi pour leur numéro de

Du côté de la presse spécialisée, on tend vers l'unanimité. Compte tenu du fait que Starfix (18) et L'Écran Fantastique (48) peuvent difficilement mettre en couverture la Palme d'or (on y trouve plutôt, respectivement, Sting, dans l'attente de la sortie de Dune, et Harrison Ford en Indiana Jones) et que Première (90) reste fidèle à sa politique des stars, en gratifiant ses lecteurs d'un portrait de Richard Berry en débardeur, seul Cinématographe (103) se distingue vraiment en fêtant Alain Delon. Car en effet, de Positif (283) à Cinéma 84 (309), en passant par La Revue du Cinéma (397), tous choisissent Paris, Texas. Et si vous me dîtes : "Comme par hasard, tu oublies de signaler que les Cahiers du Cinéma (363) prennent le risque de publier un numéro spécial Cinéma de Hong-Kong", je vous répondrai : "Evidemment puisque le Wenders, ils l'avaient déjà choisi pour leur numéro de  Le jeune ado que j'étais pu aller voir une petite poignée de films familiaux : Signé Lassiter (de Roger Young, avec Tom "Magnum" Selleck en Arsène Lupin au pays des Nazis) me laissa relativement indifférent tandis que Roar, probablement pas meilleur, me séduisit un peu plus (un film de Noel Marshall où, pour moi, les stars étaient les dizaines de fauves que l'on y croisait, plutôt que les inconnues Tippi Hedren et sa fille Melanie (Griffith)). Toutefois, sur le moment, l'expérience la plus emballante fut incontestablement la découverte d'un drôle de film d'aventures signé par un protégé de Spielberg, Robert Zemeckis : A la poursuite du diamant vert. Gros succès en salles (relativement inattendu, semble-t-il me rappeler, malgré sa "recette") puis à la télévision pendant de longues années, il reste peut-être encore aujourd'hui fréquentable, son auteur ayant par la suite assez vite prouvé qu'il était un peu plus qu'un sous-Steven S.

Le jeune ado que j'étais pu aller voir une petite poignée de films familiaux : Signé Lassiter (de Roger Young, avec Tom "Magnum" Selleck en Arsène Lupin au pays des Nazis) me laissa relativement indifférent tandis que Roar, probablement pas meilleur, me séduisit un peu plus (un film de Noel Marshall où, pour moi, les stars étaient les dizaines de fauves que l'on y croisait, plutôt que les inconnues Tippi Hedren et sa fille Melanie (Griffith)). Toutefois, sur le moment, l'expérience la plus emballante fut incontestablement la découverte d'un drôle de film d'aventures signé par un protégé de Spielberg, Robert Zemeckis : A la poursuite du diamant vert. Gros succès en salles (relativement inattendu, semble-t-il me rappeler, malgré sa "recette") puis à la télévision pendant de longues années, il reste peut-être encore aujourd'hui fréquentable, son auteur ayant par la suite assez vite prouvé qu'il était un peu plus qu'un sous-Steven S. Vu d'ici et aujourd'hui, dans la liste de l'été 84, que regrette-t-on de ne pas encore connaître ? En premier lieu, Les années déclic, l'autoportrait de Raymond Depardon, sorti en catimini à l'époque et encore peu diffusé de nos jours. Ensuite, le remake, apparemment pas déshonorant, de L'homme qui aimait les femmes de Truffaut par Blake Edwards : L'homme à femmes (campé par Burt Reynolds). Enfin, malgré le peu d'enthousiasme réel qu'ont pu susciter chez moi les quelques films que j'ai pu voir d'Abel Ferrara (hormis Nos funérailles) : New York, deux heures du matin, l'un de ses polars poisseux s'étant taillé une petite réputation.

Vu d'ici et aujourd'hui, dans la liste de l'été 84, que regrette-t-on de ne pas encore connaître ? En premier lieu, Les années déclic, l'autoportrait de Raymond Depardon, sorti en catimini à l'époque et encore peu diffusé de nos jours. Ensuite, le remake, apparemment pas déshonorant, de L'homme qui aimait les femmes de Truffaut par Blake Edwards : L'homme à femmes (campé par Burt Reynolds). Enfin, malgré le peu d'enthousiasme réel qu'ont pu susciter chez moi les quelques films que j'ai pu voir d'Abel Ferrara (hormis Nos funérailles) : New York, deux heures du matin, l'un de ses polars poisseux s'étant taillé une petite réputation. Un second wagon fait un peu peur : Bingo Bongo (conte pour enfants autour d'un homme-singe, signé Pascale Festa-Campanile, avec Carole Bouquet), La nuit des loups (film de bande ouest-allemand de Rüdiger Nüchtern), Le challenger (film de David Fischer, sorti du fond du tiroir suite à la starification coppolesque de Matt Dillon), C'est dans la poche (une comédie de Daniel Mann sur un ex-champion de boxe et un kangourou, avec Elliot Gould et Robert Mitchum !), Tonnerre (Larry Ludman), Le gang des BMX (film d'aventures familial à l'Australienne, signé Brian Trenchard-Smith, avec notamment une certaine Nicole Kidman), Règlement de compte (de Paul Aaron, pas de Fritz Lang), Les maîtres du soleil (SF française de Jean-Jacques Aublanc), Le sang du dragon (polar hongkongais de Jimmy Tseng), Le palace en délire (Neel Israel).

Un second wagon fait un peu peur : Bingo Bongo (conte pour enfants autour d'un homme-singe, signé Pascale Festa-Campanile, avec Carole Bouquet), La nuit des loups (film de bande ouest-allemand de Rüdiger Nüchtern), Le challenger (film de David Fischer, sorti du fond du tiroir suite à la starification coppolesque de Matt Dillon), C'est dans la poche (une comédie de Daniel Mann sur un ex-champion de boxe et un kangourou, avec Elliot Gould et Robert Mitchum !), Tonnerre (Larry Ludman), Le gang des BMX (film d'aventures familial à l'Australienne, signé Brian Trenchard-Smith, avec notamment une certaine Nicole Kidman), Règlement de compte (de Paul Aaron, pas de Fritz Lang), Les maîtres du soleil (SF française de Jean-Jacques Aublanc), Le sang du dragon (polar hongkongais de Jimmy Tseng), Le palace en délire (Neel Israel). En se tournant vers les productions érotiques soft, mis à part le Carmen cité plus avant, on ne tombe que sur des propositions peu engageantes : Où sont les hommes ? (espagnol de Ignacio F. Iquino) et Histoire d'O, chapitre 2 (Eric Rochat). Tant qu'à faire, autant choisir Sodopartouzes clandestines (de "Joanna Morgan") ou Pénétrations multiples (de "Mike Strong"), sans doute moins décevants par rapport à ce que l'on en attend.

En se tournant vers les productions érotiques soft, mis à part le Carmen cité plus avant, on ne tombe que sur des propositions peu engageantes : Où sont les hommes ? (espagnol de Ignacio F. Iquino) et Histoire d'O, chapitre 2 (Eric Rochat). Tant qu'à faire, autant choisir Sodopartouzes clandestines (de "Joanna Morgan") ou Pénétrations multiples (de "Mike Strong"), sans doute moins décevants par rapport à ce que l'on en attend. Sur la plage, nous pouvions lire dans Cinématographe (n°102) un dossier sur le casting (avec Lambert Wilson en couverture, dans La femme publique) et dans Première (88) une interview de Catherine Deneuve qui "tourne à Montréal Paroles et musique". Starfix (17) piaffait d'impatience en attendant Indiana Jones et le temple maudit. La revue du Cinéma (396) anticipait également sur les films de la rentrée et Au-dessous du volcan de Huston. Positif (281-282) et Cinéma 84 (307-308) choisissaient la même une : Le succès à tout prix (le film de Skolimowski sorti sur les écrans en mai). Les Cahiers, eux, font relâche. Enfin, deux revues ont été jusque là scandaleusement oubliées par mes services et nous y remédions enfin : L'Écran Fantastique (47) revenait sur Le Bounty et Mel Gibson alors que Jeune Cinéma (160) rendait compte, comme la majorité des publications estivales, du festival de Cannes et mettait en couverture Henri IV de Marco Bellocchio.

Sur la plage, nous pouvions lire dans Cinématographe (n°102) un dossier sur le casting (avec Lambert Wilson en couverture, dans La femme publique) et dans Première (88) une interview de Catherine Deneuve qui "tourne à Montréal Paroles et musique". Starfix (17) piaffait d'impatience en attendant Indiana Jones et le temple maudit. La revue du Cinéma (396) anticipait également sur les films de la rentrée et Au-dessous du volcan de Huston. Positif (281-282) et Cinéma 84 (307-308) choisissaient la même une : Le succès à tout prix (le film de Skolimowski sorti sur les écrans en mai). Les Cahiers, eux, font relâche. Enfin, deux revues ont été jusque là scandaleusement oubliées par mes services et nous y remédions enfin : L'Écran Fantastique (47) revenait sur Le Bounty et Mel Gibson alors que Jeune Cinéma (160) rendait compte, comme la majorité des publications estivales, du festival de Cannes et mettait en couverture Henri IV de Marco Bellocchio.