Cahiers du Cinéma, n°204, septembre 1968

En avant, jeunesse

par Griffe

Je ne lis pas les revues de cinéma. J’y jette parfois un œil dans les librairies ou chez les (rares) amis qui en achètent encore, parce que tout de même je suis encore un peu curieux des choix éditoriaux de Positif ou des Cahiers, de ce que leurs rédacteurs ont écrit sur tel film précis, Sport de filles ou Les Neiges du Kilimandjaro, mais pour tout dire, ils ne me surprennent jamais. D’abord, ces deux revues n’ont plus d’yeux que pour un cinéma américain que je trouve aussi maniéré qu’épuisé. Mais surtout, je crois qu’il faut au critique de cinéma, pour produire une critique qui puisse frotter avec ses lecteurs et donner des étincelles, une cause à défendre.

Il y a eu, de ce point de vue, deux grands moments : le premier reste dans les mémoires comme la grande époque de la cinéphilie, ce sont les années 50, celles de la "politique des auteurs", du "hitchcocko-hawksisme", des Mac-Mahoniens et de la Nouvelle Vague, quand quelques jeunes gens ont su formuler dans une langue d’exception l’idée révolutionnaire qu’un film ne se réduit pas à son scénario, que son sujet explicite n’est pas toujours son sujet profond, que le sujet profond se révèle par la forme du film, forme appelée par eux "mise en scène", ou encore que les travellings sont affaire de morale. Cette époque de lutte sur le front de la cinéphilie se prolongera en lutte sur le front de la cinématographie avec les films de Chabrol, Godard, Rivette, etc.

Dans ces années-là, il s’agit de faire admettre la grandeur du cinéma à partir de la défense d’œuvres soi-disant mineures de cinéastes géniaux et méprisés. Les articles écrits entre 1954 et 1960 environ, ainsi que les tables-rondes extraordinaires retranscrites dans les Cahiers jaunes (sur Hiroshima mon amour, Muriel, Le Journal d’une femme de chambre, le cinéma américain, la critique…) sont une source inépuisable pour la pensée.

Puis il y a eu les années 60, et pour la critique le lourd héritage de la Nouvelle Vague. Que faire une fois que les principales batailles sont gagnées ? Sur quel front batailler désormais ? (Relire l’entretien des Cahiers avec Godard sur Pierrot le fou où toutes ces questions sont franchement posées.)

La réponse, Mai 68 allait l’apporter très vite. Sans oublier que ce mois explosif a été précédé par tout un état d’esprit parmi la jeunesse et les intellectuels que Mai 68 ne fera que radicaliser. On connaît l’histoire : pour l’ensemble de la critique, tout devient alors politique, ce qui n’empêchera pas, bien au contraire, la guéguerre entre chapelles. Et puis on découvrira plus ou moins rapidement, au cours des années 70, que tout ça n’aura été qu’un feu de paille, les soubresauts d’un monde qui finissait et d’un autre qui commençait et ne ressemblait en rien à celui auquel on avait violemment rêvé.

Revenons à 1968, parce que dans ces années-là, avant le triomphe des dogmes (le maoïsme, puis ce relativisme pseudo-humaniste dont on n’est pas prêt de sortir), quelque chose dans la critique et dans le cinéma a existé qui reste unique : libéré du modèle hollywoodien et de son frère ennemi le soviétique grâce à la fin des grands studios et à l’émergence d’une nouvelle génération de cinéastes européens, le cinéma est alors devenu, un court temps mais intense, le lieu de toutes les espoirs, à commencer par celui d’être en prise directe avec les événements politiques et sociaux.

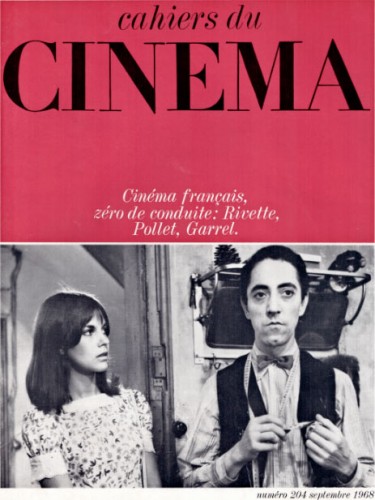

La revue que j’ai le plus lue, et que je relis encore ces jours-ci pour les besoins d’un travail, c’est le n°204 des Cahiers du cinéma (septembre 1968), avec en couverture, sous un rouge foncé presque bordeaux, la mine triste de Claude Melki et l’air buté de Chantal Goya (L’amour c’est gai, l’amour c’est triste de Pollet, qui était en cours de tournage) et en quatrième de couverture un photogramme extrait de Baisers volés de Truffaut. Le sous-titre du numéro : "Cinéma français, zéro de conduite : Rivette, Pollet, Garrel".

La grande idée de ce numéro, défendue par Rivette comme par Garrel, par Sylvie Pierre comme par Jean Narboni, est très bien rendue par la formule qui donne son titre à l’entretien avec Rivette (sur L’Amour fou) : "Le temps déborde". Les cinéastes dont il est question dans ce numéro, mais aussi bien tous les autres qu’affectionne la revue (Godard, Skolimowski, Pasolini, Jancso, Rocha, Chytilova, Duras, etc.), se sont laissé gagner par la même utopie follement raisonnable : remettre tout en question, parce que l’époque le permet, l’exige. Le travail rend con, les études rendent con, la télévision rend con, le cinéma commercial rend con, mais il y a des forces vives dans la jeunesse, dans le théâtre, dans la critique marxiste de l’existence, sur lesquelles s’appuyer pour libérer les corps et les consciences.

"Ce qui me préoccupe, explique Pollet, c’est la liberté du spectateur. Ce qui vise à donner des points de vue dans un film, sur les personnages ou sur l’histoire (points de vue que le spectateur ne demande qu’à faire siens) me paraît de plus en plus intolérable." (page 30). Garrel : "Il en va de la création comme du reste : je crois que plus on est près de la naissance, plus on fait les choses a-culturellement, et plus ça devient fantastique." (page 47). A quoi la revue répond implicitement, par le biais d’une citation de Barthes en page 3, dans un beau mouvement dialectique : "…depuis Marx, Nietzsche, Freud, la critique, la déchirure des enveloppes idéologiques dont notre société entoure le savoir, les sentiments, les conduites, les valeurs, est le grand travail du siècle. Il ne faudrait pas chaque fois repartir de zéro."

Alors, pour ne pas repartir de zéro, je lis et relis Rivette : "Dans les films, ce qui est le plus important, c’est le moment où il n’y a plus d’auteur du film, plus de comédiens, même plus d’histoire, plus de sujet, plus rien que le film lui-même qui parle, et qui dit quelque chose qu’on ne peut pas traduire. Le moment où il devient le discours d’un autre, ou d’autre chose qui ne peut pas être dit parce que justement, c’est au-delà de l’expression. Et je crois qu’on ne peut y arriver qu’en restant le plus passif possible aux différents stades, en n’intervenant jamais pour son compte, mais au nom de cette autre chose qui n’a pas de nom." Ou encore : "Je crois que le seul rôle du cinéma, c’est de déranger, de contredire les idées toutes faites, toutes les idées toutes faites, et plus encore les schémas mentaux qui préexistent à ces idées : faire que le cinéma ne soit plus confortable."

(Publié le 22/05/2012)

Précédents numéros :

#1, LE MASQUE D'ARGILE DE TIM ROBBINS (Positif, n°377, juin 1992) par Edouard Sivière

#2, LE DOSSIER EASTWOOD (Cahiers du Cinéma, n°674, janvier 2012) par David Davidson

#3, SANDRINE BONNAIRE, UNE FLEUR ROSE DANS LES CHEVEUX (Cahiers du Cinéma, n°353, novembre 1983) par Jean-Luc Lacuve

#4, JAMES STEWART, L'HOMME DE MAINS EN COUVERTURE (Cahiers du Cinéma, n°356, février 1984 / Positif, n°509-510, juillet-août 2003) par Vincent - Inisfree