(Robert Aldrich / Etats-Unis / 1955)

■■■□

Cinéaste de l'excès et du grotesque, Robert Aldrich, quels que soient les sujets auxquels il s'attela au cours de sa longue carrière, n'avait pas pour habitude de faire dans la demie-mesure. En filmant en 1955 Le grand couteau (The big knife), basé sur l'adaptation que fit James Poe d'une pièce de Clifford Odets, il s'attaque au mirage hollywoodien, alors toujours entraîné dans les remous du Maccarthysme. Le regard qu'Aldrich porte sur le monde du cinéma est particulièrement acide. Les rapports entre les gens du spectacle semblent n'obéir qu'à des régles d'allégeance et de services rendus aux plus puissants en échange d'une protection financière. Cette micro-société a tout d'une structure à caractère mafieux. La mise en scène se charge de valider ce parallèle. Le premier face-à-face entre l'acteur réticent Charles Castle et son producteur Stanley Hoff se pare de tous les atours du polar et l'élément scénaristique déclencheur de la crise finale achève de déplacer le récit à la lisière du genre criminel.

Cinéaste de l'excès et du grotesque, Robert Aldrich, quels que soient les sujets auxquels il s'attela au cours de sa longue carrière, n'avait pas pour habitude de faire dans la demie-mesure. En filmant en 1955 Le grand couteau (The big knife), basé sur l'adaptation que fit James Poe d'une pièce de Clifford Odets, il s'attaque au mirage hollywoodien, alors toujours entraîné dans les remous du Maccarthysme. Le regard qu'Aldrich porte sur le monde du cinéma est particulièrement acide. Les rapports entre les gens du spectacle semblent n'obéir qu'à des régles d'allégeance et de services rendus aux plus puissants en échange d'une protection financière. Cette micro-société a tout d'une structure à caractère mafieux. La mise en scène se charge de valider ce parallèle. Le premier face-à-face entre l'acteur réticent Charles Castle et son producteur Stanley Hoff se pare de tous les atours du polar et l'élément scénaristique déclencheur de la crise finale achève de déplacer le récit à la lisière du genre criminel.

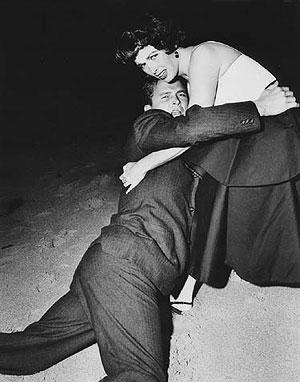

Le héros du Grand couteau, la star Charles Castle, est un acteur encore très populaire mais fatigué de ne se voir confier que des rôles sans consistance dans des productions purement commerciales, lui qui rêvait quelques années plus tôt d'ébranler le système en accompagnant de nouveaux artistes tels Huston, Wilder, Kazan, Mankiewicz (cités nommément). L'homme droit et idéaliste, au grand désespoir de sa femme, est devenu un professionnel docile, prêt à prolonger un contrat d'exclusivité avec son monstrueux producteur qui finirait de l'enterrer artistiquement. A force de compromissions, Charles Castle a franchi un à un les différents cercles de l'enfer et le récit consistera à laisser venir tous les démons à sa porte. Il doit ainsi se confronter successivement à la mégère journaliste, à son producteur, à l'homme d'affaire sans scrupules de ce dernier, à la femme aguicheuse de son agent, à la starlette risquant la réputation du studio. Tous le tentent une dernière fois, éprouvant le peu de moralité qui lui reste. Castle, portant bien son nom, est absolument cerné de toutes parts dans sa villa, ces diables ayant la faculté de débouler à n'importe quel moment et de n'importe où (de l'entrée principale, où personne ne s'annonce jamais, de l'escalier tombant de l'étage, de la baie vitrée donnant sur le jardin).

Jack Palance campe ce personnage piégé tel un félin blessé, capable de bondir brusquement vers ses agresseurs (la caméra d'Aldrich s'élevant alors, afin de faire apprécier l'explosivité de la réplique). Tendu, nerveux, il saisit le moindre objet à sa portée, à la recherche d'un apaisement impossible. Ses proches se chargent parfois de le contenir : son entraîneur personnel ne cesse de le toucher, comme l'on caresse un animal (moments extrêmement physiques, chargés d'ambiguïté mais aussi faisant resentir une certaine infantilisation). Constamment à fleur de peau, Palance n'a aucun mal à jouer, avec la même justesse et la même intensité, la sobriété et l'ivresse.

Instables, les personnages du Grand couteau semblent toutefois taillés d'un seul bloc, représentant certaines catégories de caractères, et il s'agit moins d'observer leur évolution que leur effritement. La conduite du récit, qui garde effrontément sa structure (et son cadre) théâtrale, se fait en proposant une série de choix, parfois jusqu'au manichéisme. Cependant, un réel approfondissement naît de cette succession de nouveaux dilemmes qui donnent parfois l'impression d'oblitérer les précédents : signer un contrat ou pas, tromper sa femme ou pas, résister ou pas, accepter un arrangement ou pas, être honnête avec soi ou pas. Ce surplus dramatique, Aldrich l'accompagne à sa façon, très directe et très expressive visuellement. L'exacerbation des affects par la mise en scène fait penser plus d'une fois au cinéma d'Elia Kazan. Deux autres caractéristiques poussent également à la comparaison : l'origine théâtrale de l'argument et le jeu des acteurs. Celui de Rod Steiger semble mimer celui de Brando. Dans la peau du producteur Hoff, peroxydé, affublé d'une oreillette et de lunettes noires, il va et vient entre l'émotion brute et un au-delà du cabotinage, tout cela s'accordant finalement assez bien avec le style d'Aldrich (et pouvant toujours se justifier dans ce monde en perpétuelle représentation qu'est Hollywood).

La violence s'accompagne donc d'une volonté satirique certaine, dont la musique prend une bonne part. La partition de Frank De Vol se fait commentaire musical plutôt qu'illustration. Le thème lié aux apparitions de Stanley Hoff est militaire et une conversation très tendue peut se trouver finalement désamorcée par une boutade accompagnée de quelques notes guillerettes. La brièveté de ces instants musicaux, soulignant quelques moments forts, laisse peu de doute sur le second degré visé. L'ultime envolée elle-même semble jouer un double-jeu, celui de l'émotion devant les larmes versées et celui du détachement face à ces personnages abandonnés dans leur souricière.

On peut assurément préférer d'autres Aldrich à celui-ci, coincé qu'il est entre le ravageur En quatrième vitesse et le puissant Attaque ! (où l'on retrouvera cet hallucinant Jack Palance). Son rythme est plus lent, les dialogues y sont abondants. S'y affirme toutefois l'assurance et la vigueur d'un style peu enclin aux bonnes manières.

(Chronique dvd pour Kinok)

Un bon Aldrich, auquel le scénario de Dalton Trumbo donne un air de tragédie classique. Bren O'Malley (Kirk Douglas) arrive dans le ranch mexicain de son ancienne maîtresse Belle Breckenridge (Dorothy Malone), mariée à un éleveur qui a déjà un pied dans la tombe (Joseph Cotten). O'Malley est poursuivi depuis la frontière par Stribling (Rock Hudson) qui veut le livrer à la justice pour le meurtre de son beau-frère et la mort indirecte de sa soeur. Ils se retrouvent et, suite à leur embauche par Breckenridge pour convoyer, tous ensemble, ses 1000 têtes de bétail jusqu'au Texas, ils passent un accord : une fois passés en Amérique, ils régleront leurs comptes. Aux dangers extérieurs attendus (bandits, indiens...) pendant le périple, s'ajoute la complication des relations dans le petit groupe qui inclut Belle et sa fille Melissa (Carol Lynley), autour desquelles tournent les deux hommes. Leur estime mutuelle naissante n'empêchera pas l'affrontement final au coucher du soleil.

Un bon Aldrich, auquel le scénario de Dalton Trumbo donne un air de tragédie classique. Bren O'Malley (Kirk Douglas) arrive dans le ranch mexicain de son ancienne maîtresse Belle Breckenridge (Dorothy Malone), mariée à un éleveur qui a déjà un pied dans la tombe (Joseph Cotten). O'Malley est poursuivi depuis la frontière par Stribling (Rock Hudson) qui veut le livrer à la justice pour le meurtre de son beau-frère et la mort indirecte de sa soeur. Ils se retrouvent et, suite à leur embauche par Breckenridge pour convoyer, tous ensemble, ses 1000 têtes de bétail jusqu'au Texas, ils passent un accord : une fois passés en Amérique, ils régleront leurs comptes. Aux dangers extérieurs attendus (bandits, indiens...) pendant le périple, s'ajoute la complication des relations dans le petit groupe qui inclut Belle et sa fille Melissa (Carol Lynley), autour desquelles tournent les deux hommes. Leur estime mutuelle naissante n'empêchera pas l'affrontement final au coucher du soleil.

Aldrich n'a jamais été un adepte du politiquement correct. La vague de film pro-indiens de la fin des années 60, qui culmina avec Little Big Mand'Arthur Penn, l'a sans doute poussé à réaliser ce western si ambigu. Échappé de sa réserve, l'Apache Ulzana, accompagné de quelques hommes, se lance dans un périple sanglant, s'attaquant aux fermiers de façon particulièrement cruelle. La traque est lancée par un groupe de cavaliers de l'armée, mené par un jeune officier inexpérimenté et deux éclaireurs, un Apache engagé du côté des Blancs et son "beau-frère", le vieillissant McIntosh. C'est au travers de ce trio que sont développées les différentes positions morales face à la violence indienne. Le rendu de cette violence est très appuyé, la cruauté n'étant le fait que des Apaches. Heureusement, les propos de McIntosh relativisent parfois cette vision partiale. Le jeune idéaliste chrétien, quant à lui, se transforme peu à peu en chasseur haineux, s'opposant au fatalisme et à la lucidité de McIntosh. L'ambiguïté politique du film n'est pas levée avec son dénouement (le fait que le conflit vietnamien soit contemporain a aussi son importance). Le cinéma de Robert Aldrich est tout sauf confortable. Enfin, bien sûr, le personnage de McIntosh est interprété par Burt Lancaster, héros 25 ans auparavant de Bronco Apache, autre western (meilleur à mon sens) du même Aldrich.

Aldrich n'a jamais été un adepte du politiquement correct. La vague de film pro-indiens de la fin des années 60, qui culmina avec Little Big Mand'Arthur Penn, l'a sans doute poussé à réaliser ce western si ambigu. Échappé de sa réserve, l'Apache Ulzana, accompagné de quelques hommes, se lance dans un périple sanglant, s'attaquant aux fermiers de façon particulièrement cruelle. La traque est lancée par un groupe de cavaliers de l'armée, mené par un jeune officier inexpérimenté et deux éclaireurs, un Apache engagé du côté des Blancs et son "beau-frère", le vieillissant McIntosh. C'est au travers de ce trio que sont développées les différentes positions morales face à la violence indienne. Le rendu de cette violence est très appuyé, la cruauté n'étant le fait que des Apaches. Heureusement, les propos de McIntosh relativisent parfois cette vision partiale. Le jeune idéaliste chrétien, quant à lui, se transforme peu à peu en chasseur haineux, s'opposant au fatalisme et à la lucidité de McIntosh. L'ambiguïté politique du film n'est pas levée avec son dénouement (le fait que le conflit vietnamien soit contemporain a aussi son importance). Le cinéma de Robert Aldrich est tout sauf confortable. Enfin, bien sûr, le personnage de McIntosh est interprété par Burt Lancaster, héros 25 ans auparavant de Bronco Apache, autre western (meilleur à mon sens) du même Aldrich.