(Clint Eastwood / Etats-Unis / 2008)

■■■□

A partir d'un sujet brûlant (et d'une affiche trompeuse) qui faisait frémir, compte tenu du peu que l'on en savait, Eastwood signe son meilleur film depuis Million Dollar Babyet son rétablissement apparaît d'autant plus spectaculaire qu'il se fait sur un terrain glissant. Délaissant les lourds échafaudages du type Mémoires de nos pères ou L'échange, il privilégie la simplicité tout en tissant un maillage scénaristique serré qui aboutit à une réelle profondeur. Loin d'être le film de revanche attendu, Gran Torino est tout d'abord une histoire de voisinage au service de laquelle le cinéaste met sa science des lieux, donnant vie à un quartier en apparence des plus banals.

A partir d'un sujet brûlant (et d'une affiche trompeuse) qui faisait frémir, compte tenu du peu que l'on en savait, Eastwood signe son meilleur film depuis Million Dollar Babyet son rétablissement apparaît d'autant plus spectaculaire qu'il se fait sur un terrain glissant. Délaissant les lourds échafaudages du type Mémoires de nos pères ou L'échange, il privilégie la simplicité tout en tissant un maillage scénaristique serré qui aboutit à une réelle profondeur. Loin d'être le film de revanche attendu, Gran Torino est tout d'abord une histoire de voisinage au service de laquelle le cinéaste met sa science des lieux, donnant vie à un quartier en apparence des plus banals.

Chacun le sait maintenant, Eastwood campe un Walt Kowalsky veuf et raciste, ne supportant pas sa famille, ni ses voisins asiatiques. Le fait qu'il se mette en scène lui-même est nécessaire au maintien de l'équilibre du film, qui serait impensable avec un autre acteur. Car Eastwood ne cesse de jouer avec son image de Dirty Harry en bout de course, fonçant crânement vers la caricature à grands coups de grimaces dégoûtées, de grognements, de crachats et d'injures. Il est impossible de prendre ces actes et ces propos pour argent comptant, le regard est trop ironique. Et s'il fallait une preuve supplémentaire de sa volonté d'éviter le malaise, elle tiendrait dans les rapports que le personnage entretient avec ses amis, qu'il traite également (et réciproquement) de tous les noms. Eastwood s'interroge avec pertinence sur une question éminemment complexe : la différence entre une vanne xénophobe renvoyée entre partenaires "consentants et avertis" et l'attaque haineuse envers les étrangers et la possibilité d'un glissement de l'une à l'autre. Le long d'un scénario magistral par sa manière de faire évoluer le personnage principal, tout semble mûrement réfléchi afin de ne tomber ni dans l'abjection ni dans l'angélisme et le politiquement correct.

L'histoire de Gran Torinoest celle d'un esprit qui vacille soudain au contact de l'autre. Le cinéaste revient à ce qu'il a réussi de mieux ces dernières années : la description sensible de rapports transgénérationnels. L'humour et l'émotion y ont les meilleures places. Certains reprochent à Eastwood son geste de rachat envers un sale raciste : ceux-là ne se gênent donc pas pour reprendre à leur compte ("un salaud restera toujours un salaud") le regard que peut avoir un tel individu ("un niaquoué restera toujours un niaquoué"), niant toute possibilité de changement. Ici en tous cas, l'étranger n'est ni meilleur, ni plus sympathique, mais il se révèle plus proche que la famille elle-même. Pour Kowalsky, la prise de conscience est rude. Dès lors, ses saillies perdent de plus en plus en agressivité et elles ne subsistent que sur un mode comique. Lui-même n'y croyant plus, elles ne lui servent plus que de paravent transparent. Fort habilement, elles ressortiront avec plus de vigueur lors du dénouement, mais dans un tout autre but puisqu'il s'agira alors de provoquer une certaine réaction.

Walt Kowalsky sait que son premier geste salvateur, que ses voisins jugent héroïque, a été mal interprété et résultait de la plus basse défense de son petit territoire. Il sait aussi qu'en agissant ainsi, en protégeant par la force cette famille, il entraîne tout son monde dans un engrenage. En usant de l'intimidation, il ne fait que ce qu'il sait faire. Pour briser le cercle vicieux, il lui faudra imaginer autre chose. On le verra donc réfléchir longuement. Bien des fils sont tirés pour nous mener vers un final sacrificiel : expiation des pêchés commis par le passé, mise en application d'une nouvelle conscience, probabilité d'une mort prochaine par maladie, recherche de la seule issue légale possible... Ainsi bétonnée, difficile de ne pas accepter la chose. "Je suis l'homme de la situation" dit-il avant l'affrontement. Mais le plaidoyer pour l'auto-défense qui semblait nous pendre au nez est totalement retourné. Quand la manipulation du spectateur se fait dans ce sens, il n'y a rien à redire.

Mouvance du paysage et des populations américaines, impasse du communautarisme, dangers du repli sur soi et du manque de culture, difficultés sociales... Je pense que ce qui gêne les éternels adversaires d'Eastwood, c'est seulement le fait que ces vérités soient dîtes par un Républicain notoire.

J'ai trouvé la première partie de L'échange (Changeling) remarquable. J'ai cru à ce Los Angeles de la fin des années 20 recréé par Eastwood. Certains ont rechigné devant une "reconstitution trop soignée". Rappelons-leur qu'une reconstitution soignée hollywoodienne vaudra toujours cent fois mieux qu'une reconstitution soignée à la Française, sentant bon la brocante et les messages radiophoniques d'époque (voir l'effroyable Un secret de l'an dernier). Dans L'échange, les hommes et les femmes que l'on croise s'intègrent parfaitement à leur environnement et évoluent dans des décors photographiés magistralement par Tom Stern.

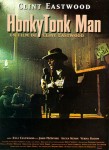

J'ai trouvé la première partie de L'échange (Changeling) remarquable. J'ai cru à ce Los Angeles de la fin des années 20 recréé par Eastwood. Certains ont rechigné devant une "reconstitution trop soignée". Rappelons-leur qu'une reconstitution soignée hollywoodienne vaudra toujours cent fois mieux qu'une reconstitution soignée à la Française, sentant bon la brocante et les messages radiophoniques d'époque (voir l'effroyable Un secret de l'an dernier). Dans L'échange, les hommes et les femmes que l'on croise s'intègrent parfaitement à leur environnement et évoluent dans des décors photographiés magistralement par Tom Stern. En ce temps-là, les contempteurs du fasciste Clint Eastwood, qui avaient eu beau jeu l'année précédente de déblatérer devant Firefox, l'arme absolue, durent ravaler leur salive et réviser leur jugement asséné depuis le début des années 70. En effet, le bonhomme livrait avec Honkytonk man non seulement son plus grand film (provisoirement), mais aussi une oeuvre profonde, inattaquable et attachante. De sale réac, Eastwood passait enfin en France au statut d'auteur.

En ce temps-là, les contempteurs du fasciste Clint Eastwood, qui avaient eu beau jeu l'année précédente de déblatérer devant Firefox, l'arme absolue, durent ravaler leur salive et réviser leur jugement asséné depuis le début des années 70. En effet, le bonhomme livrait avec Honkytonk man non seulement son plus grand film (provisoirement), mais aussi une oeuvre profonde, inattaquable et attachante. De sale réac, Eastwood passait enfin en France au statut d'auteur. Cinq après son sublime Arbre aux sabots, Ermanno Olmi se lançait A la poursuite de l'étoile. J'ai une tendresse particulière pour ce récit étonnant, à la fois picaresque et réaliste. Pour rester dans les pointures de l'époque, il faut évoquer le Garçon ! de Claude Sautet, cette fois-ci un peu dépassé par son interprète (Yves Montand) et pour le coup, moins libre qu'à l'accoutumée. Je ne connais, en revanche, ni le Wajda de l'année (Un amour en Allemagne, avec Hannah Schygulla), ni La tragédie de Carmen de Peter Brook, ni Surexposé (un James Toback à mauvaise réputation).

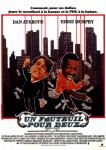

Cinq après son sublime Arbre aux sabots, Ermanno Olmi se lançait A la poursuite de l'étoile. J'ai une tendresse particulière pour ce récit étonnant, à la fois picaresque et réaliste. Pour rester dans les pointures de l'époque, il faut évoquer le Garçon ! de Claude Sautet, cette fois-ci un peu dépassé par son interprète (Yves Montand) et pour le coup, moins libre qu'à l'accoutumée. Je ne connais, en revanche, ni le Wajda de l'année (Un amour en Allemagne, avec Hannah Schygulla), ni La tragédie de Carmen de Peter Brook, ni Surexposé (un James Toback à mauvaise réputation). Je n'ai pas encore abordé les films que j'ai pu effectivement voir en salles à cette époque précise. Ils sont, je pense, au nombre de trois et comptent bien sûr parmi les plus grands succès. En nous poussant vers le film de Robert Enrico Au nom de tous les miens (d'ailleurs peut-être vu dans sa version télé), la presse et l'éducation nationale nous faisait ingurgiter du bien mauvais cinéma sous prétexte de devoir de mémoire. Heureusement, il y avait les comédies. Le film de John Landis, Un fauteuil pour deux, a encore de nos jours de sérieux défenseurs. Il me faudrait le revoir pour porter un quelconque jugement. Inutile, par contre, de me pencher à nouveau sur Les compères, qui, s'il n'avait pas déplu à l'ado que j'étais, m'est vite apparu ensuite comme étant le maillon le plus faible (et le plus gnan-gnan) de la trilogie de Veber basée sur le couple Depardieu/Richard.

Je n'ai pas encore abordé les films que j'ai pu effectivement voir en salles à cette époque précise. Ils sont, je pense, au nombre de trois et comptent bien sûr parmi les plus grands succès. En nous poussant vers le film de Robert Enrico Au nom de tous les miens (d'ailleurs peut-être vu dans sa version télé), la presse et l'éducation nationale nous faisait ingurgiter du bien mauvais cinéma sous prétexte de devoir de mémoire. Heureusement, il y avait les comédies. Le film de John Landis, Un fauteuil pour deux, a encore de nos jours de sérieux défenseurs. Il me faudrait le revoir pour porter un quelconque jugement. Inutile, par contre, de me pencher à nouveau sur Les compères, qui, s'il n'avait pas déplu à l'ado que j'étais, m'est vite apparu ensuite comme étant le maillon le plus faible (et le plus gnan-gnan) de la trilogie de Veber basée sur le couple Depardieu/Richard. Du côté des revues de cinéma, Cinématographe (94) et les Cahiers du Cinéma (353) saluaient à la fois Maurice Pialat et Sandrine Bonnaire quand La revue du cinéma (388) revenait sur L’ami de Vincent, de Granier-Deferre. Starfix (9) osait Staying alive et, en parlant de cinéma fantastique, Cinéma 83 (299) trouvait une bonne occasion d'offrir au Retour du jedi une nouvelle surface d'exposition. Fidèle à sa ligne, Première (80) mettait en couverture une photo de Francis Veber, Gérard Depardieu et Pierre Richard pour Les compères. Enfin, Positif (273) faisait l'éloge d'A la poursuite de l’étoile.

Du côté des revues de cinéma, Cinématographe (94) et les Cahiers du Cinéma (353) saluaient à la fois Maurice Pialat et Sandrine Bonnaire quand La revue du cinéma (388) revenait sur L’ami de Vincent, de Granier-Deferre. Starfix (9) osait Staying alive et, en parlant de cinéma fantastique, Cinéma 83 (299) trouvait une bonne occasion d'offrir au Retour du jedi une nouvelle surface d'exposition. Fidèle à sa ligne, Première (80) mettait en couverture une photo de Francis Veber, Gérard Depardieu et Pierre Richard pour Les compères. Enfin, Positif (273) faisait l'éloge d'A la poursuite de l’étoile.