30s - Page 2

-

Une étrange soirée (James Whale, 1932)

**Whale sort tout juste de Frankenstein lorsqu'il tourne cet Old Dark House (également appelé La Maison de la mort), à nouveau avec Boris Karloff. Le savoir-faire du réalisateur et celui d'Universal permettent l'installation particulièrement efficace d'une atmosphère fantastique, dès les premières scènes montrant l'infortune de trois amis piégés par un temps cataclysmique en pleine campagne galloise et leur refuge dans une inquiétante maison. Si cette atmosphère perdure, le film peut paraître cependant au bord de la parodie (Melvyn Douglas ne cesse de parler avec humour) et le surnaturel n'advient finalement jamais vraiment. Nous sommes plutôt dans le cadre d'un (proto-)survival au cœur d'une famille de dégénérés. Quelques baisses de rythme au milieu, dues à une abondance de dialogues, et un sentiment final de trop légères conséquences, empêchent le film d'être une grande réussite du genre mais plusieurs scènes ou figures "horrifiques" sont assez marquantes (Whale sait bien sûr rendre la violence et l'angoisse), l'ambiance sentimentale et érotique est très "pré-code", et c'est une curiosité d'une part de voir Charles Laughton si jeune, dans l'un de ses premiers rôles, et d'autre part d'entendre Melvyn Douglas chanter (brièvement et ironiquement) Singin' in the Rain bien avant Gene Kelly. -

Sur la piste des Mohawks (John Ford, 1939)

***Découverte d'un Ford peut-être pas méconnu mais bien moins commenté que d'autres. Il possède pourtant de nombreuses beautés. L'art narratif du cinéaste y est évident une fois de plus, mêlant les registres comme dans la vie même (à un bloc de violence succède la savoureuse séquence de la naissance du bébé), montrant la douleur sans pathos et l'amour sans mièvrerie. Aidé par une superbe photographie, aussi bien pour les intérieurs que pour les extérieurs, Ford tempère son attirance pour l'expressionnisme pour n'en garder que les principes les plus simples, ne faisant ainsi jamais détourner l'attention de l'action réaliste (ces gestes qui existent mais qui ne sont pas soulignés comme lorsque Gil/Fonda essuie brièvement ses bottes en entrant dans la maison de Mme McKlennar). Le film repose également sur le magnifique couple que forment Claudette Colbert et Henry Fonda, si dissemblables et si complémentaires dans leur jeu que leur amour éclate tout de suite et reste émouvant, poignant, vrai, tout du long. -

42ème Rue (Lloyd Bacon, 1933)

****Sur la création d'un spectacle de comédie musicale, un film fondateur et une réussite totale. C'est d'abord le réalisme qui frappe, dans les gestes et les situations, dans le rendu des répétitions. On verra plus tard des dizaines de fois ces histoires de préparation de show, ces destins croisés, ces amours parallèles, ces accessions de figurant(e)s au statut de vedette, mais ici tout sonne juste grâce au savoir faire de tous les départements concernés. Le film est très dynamique, coupé court, remarquablement dialogué, fort bien joué (excellente Bebe Daniels dans le rôle de la jeune femme sans expérience devenant tête d'affiche), équilibré à merveille (les apartés comiques et les personnages secondaires créés pour les amener sont parfaitement intégrés), franc comme l'est le cinéma pré-code, jusqu'à la trivialité, tout en faisant dénoncer par les femmes elles-mêmes la légèreté, voire la violence, avec laquelle elles sont traitées. Regroupant de très nombreux personnages, le scénario est fédérateur sans pour autant gommer les contradictions et oppositions. Au contraire, la crise économique est constamment évoquée et les séquences de répétitions qui s'enchaînent montrent avant toute chose, de façon très crédible, la fatigue des danseurs et les engueulades du metteur en scène anxieux. Le fait que les 3/4 du film alternent ainsi entre le travail éreintant et les aventures sentimentales fait que le dernier quart, consacré à la première représentation, apparaît comme un feu d'artifices grisant. Trois grands numéros se succèdent, réglés par Busby Berkeley, et véhiculent un enthousiasme débordant. Sentiment décuplé par la nature de ce qui précédait et par le changement, à ce moment là, du principe de mise en scène, le point de vue dépassant pour la première fois celui du public ou du metteur en scène du spectacle, pour saisir le plus cinématographiquement possible la chorégraphie, pour s'affranchir totalement de la vision théâtrale. Cerise (amère) sur le gâteau : la dernière séquence, brève, directement collée au numéro final, n'est pas consacrée à la nouvelle star mais au metteur en scène seul et au bout du rouleau. -

J'ai le droit de vivre (Fritz Lang, 1937)

**Un Lang social qui a avant tout le mérite d'aller au bout de son propos, en racontant cette histoire tragique d'un homme à qui l'on ne permet pas de se réinsérer après la prison et qui finit en cavale accompagné de sa femme aimante. Sa limite est son caractère programmatique, qui est sensible dès les premières scènes. Tout le film, dès la sortie de tôle de Henry Fonda, est sous le signe de la fatalité (non religieuse mais due à la société : le prêtre est d'ailleurs abattu par Fonda) . Presque chaque séquence, presque chaque dialogue, presque chaque opposition de personnages y renvoient (même si la "rechute" est présentée de manière trompeuse et "inversée", très langienne du coup) et l'œuvre pâtit ainsi d'une certaine raideur (et d'une quantité de beautés de mise en scène moindre par rapport à d'autres Lang). -

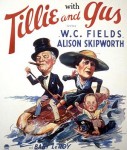

Tillie and Gus

****

Tillie and Gus serait une comédie familiale tout à fait négligeable si elle n'était élevée par W.C. Fields. L'histoire est celle d'un jeune couple spolié de son héritage par un méchant notaire puis sauvé par l'arrivée d'un oncle et d'une tante, mari et femme mais séparés, faux missionnaires mais vrais escrocs. Après que la gentille exposition de la difficile situation financière des amoureux, la deuxième séquence lance le film. Elle sert à présenter le personnage de Fields, Augustus Winterbottom, en plein procès pour tentative d'assassinat sur un joueur de poker. Découpée efficacement, elle repose sur les épaules de l'acteur mais pas seulement, les petits rôles se mettant au diapason (le juge commençant à trembler lorsque Fields s'enfile une bouteille de whisky) pour faire de ce moment sans doute le meilleur du film.

W.C. Fields, que je découvre réellement ici, c'est cet homme d'un certain âge déjà, rondelet, sûr de lui et ne respectant absolument aucune des convenances. Buvant et fumant ostensiblement, tapotant ceux qui le gêne avec sa canne, coupant les files d'attente, il impose sa présence et dérange. Cet anarchisme le rend sympathique. L'acteur est génial dans la réalisation des petits gestes agaçants et dans la formulation de phrases absurdes ou de bons mots ("- Do you like children ? - If they are well cooked"). Cousin artistique des Marx Brothers et continuateur des travaux burlesques du muet, il semble un peu moins performant dans la grande action et les cadres très larges. La faute probablement aussi, dans ce Tillie and Gus en tout cas, aux insuffisances d'une mise en scène très fonctionnelle, peu soucieuse de beauté plastique et architecturale dès lors que la caméra s'éloigne.

Le scénario offre tout de même l'occasion de plans expressifs à travers la confrontation entre Fields et Baby LeRoy, acteur d'une dizaine de mois destiné à prolonger bien au-delà de ce premier film cette collaboration. L'opposition de ces deux masses, assez comparables malgré la différence d'échelle, est plutôt savoureuse. Surtout, la présence de ce bambin n'occasionne pas autant de facilités que l'on pourrait le craindre. Winterbottom n'hésite pas à sauver ce petit neveu mais, plus ou moins consciemment, il le met régulièrement en danger, dans un engrenage presque cruel aux yeux du spectateur. C'est que, je le répète, Fields ne respecte rien. S'il se rabiboche avec sa femme qui était bien décidée à l'occire, c'est pour retrouver le frisson que provoque l'escroquerie à deux. Et l'idée commune d'arnaquer leur naïve nièce parvient à les effleurer un instant.

Très distrayant dans sa première moitié, le film devient plus prévisible dans la seconde (une course de bateau à gros enjeu entre le notaire et la famille) et se termine sur une classique recomposition familiale. Après avoir donné quelques vifs coups de pieds, il s'en trouve tout adoucit, ce qui n'empêche pas de continuer à le trouver plaisant.

TILLIE AND GUS

TILLIE AND GUSde Francis Martin

(Etats-Unis / 58 min / 1933)

-

Scarlet dawn

(William Dieterle / Etats-Unis / 1932)

■□□□

Nikita Krasnoff, prince russe et membre de la garde du tsar, combat les communistes, est dépossédé de ses biens par la Révolution, parvient à passer en Turquie en compagnie de sa servante qu'il épouse dans la foulée. A Constantinople, sans un sou, il doit travailler de ses mains pour la première fois de sa vie. Devenu serveur de restaurant, il croise une ancienne maîtresse qui l'entraîne alors dans une machination destinée à dépouiller une riche famille américaine. Au dernier moment, Nikita trouve la force morale de renoncer à l'arnaque. Venant d'apprendre que les Turcs renvoient tous les Russes réfugiés chez eux, il coure rejoindre sa femme qu'il avait abandonné à son sort. Il la retrouve in extremis avant de s'embarquer, épuisée et probablement enceinte.

Nikita Krasnoff, prince russe et membre de la garde du tsar, combat les communistes, est dépossédé de ses biens par la Révolution, parvient à passer en Turquie en compagnie de sa servante qu'il épouse dans la foulée. A Constantinople, sans un sou, il doit travailler de ses mains pour la première fois de sa vie. Devenu serveur de restaurant, il croise une ancienne maîtresse qui l'entraîne alors dans une machination destinée à dépouiller une riche famille américaine. Au dernier moment, Nikita trouve la force morale de renoncer à l'arnaque. Venant d'apprendre que les Turcs renvoient tous les Russes réfugiés chez eux, il coure rejoindre sa femme qu'il avait abandonné à son sort. Il la retrouve in extremis avant de s'embarquer, épuisée et probablement enceinte.Ce récit rocambolesque tient à l'écran en cinquante-huit minutes. A l'instar de Patrick Brion, on peut apprécier la concision de ce cinéma disparu. On peut aussi trouver cela proprement ahurissant et se sentir largué devant tant de raccourcis, d'approximations, de superficialité et de clichés. Scarlet dawn est particulièrement difficile à caractériser en termes de genre, quasiment chaque séquence jouant sur un registre différent de la précédente. Nous passons ainsi de l'aventure à la comédie sophistiquée, du film historique à la chronique réaliste, de l'exotisme au suspense, de la guerre au mélodrame. N'oublions pas une séquence dansée et des plans documentaires de défilés militaires sous le régime tsariste.

La première partie présente la révolution russe de manière caricaturale et désinvolte et débouche sur l'éloge de l'individualisme à travers ce personnage d'aristocrate débrouillard (Douglas Fairbanks Jr, dont le jeu ne se distingue pas par sa subtilité). Franchement désarçonné par ce Tintin au pays des Soviets, le spectateur se raccroche à l'ambiance nocturne et onirique créée par la mise en scène de Dieterle, à coups d'éclairages travaillés, de décors chargés, de voiles et de sur-cadrages.

Cependant, le charme de l'irréalisme ne perdure pas et les défauts se font de moins en moins supportables. Le film est bien évidemment parlé en anglais, ce qui n'a rien de scandaleux. En revanche, le bref usage de l'arabe, caractérisant la propriétaire de la chambre louée par les tourtereaux (femme, qui plus est, voleuse), ainsi que les quelques mots de français et d'allemand, ne sont là que pour faire couleur locale à peu de frais.

Le récit prend tellement de virages qu'il finit par agacer. Des personnages importants débarquent d'on ne sait où pour disparaître aussitôt. La fille de l'Américain surgit à l'écran et se présente comme déjà amoureuse de Nikita. Un peu plus tôt, ce dernier a repensé avec émotion et nostalgie au jour de son mariage, scène que nous avons vécu à peine dix minutes auparavant. La notion du temps explose. Il n'y a plus que des péripéties, du scénario. A peine a-t-on profité de quelques jolis moments éparses (le mariage improvisé, les poignantes retrouvailles)... Au final, décrochés, nous avons l'impression d'avoir vu un peu n'importe quoi.

-

Les deux orphelines

(David W. Griffith / Etats-Unis / 1921 & Maurice Tourneur / France / 1933)

■■■□ / ■■□□

A l'époque où se font entendre les premiers grondements révolutionnaires, deux jeunes femmes arrivent à Paris. Henriette et Louise, qui est aveugle et a été abandonnée enfant par sa véritable mère, ont été élevées comme des soeurs. Dans la capitale, livrées à elles-mêmes, elles sont brutalement séparées. Henriette tombe sous la coupe d'un aristocrate pervers et Louise sous celle d'une mendiante brutale.

J'ai découvert il y a cinq ans de cela la version de Griffith des Deux orphelines (Orphans of the storm). Quelques notes griffonées alors me permettent de me la remémorer, au moment d'écrire sur celle de Tourneur.

J'ai découvert il y a cinq ans de cela la version de Griffith des Deux orphelines (Orphans of the storm). Quelques notes griffonées alors me permettent de me la remémorer, au moment d'écrire sur celle de Tourneur.Ce qui impressionne d'abord chez Griffith est l'ampleur de la narration. La présentation des divers personnages laisse d'abord craindre d'avoir à feuilleter un simple catalogue de la reconstitution historique mais très vite, le cinéaste déploie les panneaux de son récit, multiplie les parallèles, développe les relations entre les nombreux protagonistes et éclaire leurs motivations par de courts flash-backs.

La première partie culmine avec une longue et magnifique séquence de retrouvailles avortées entre Louise et Henriette. Cette dernière croit divaguer en entendant sa soeur chanter dans la rue, en contrebas et tarde à aller à sa fenêtre. L'écoulement du temps provoque le déchirement et la scène devient l'une des plus belles du cinéma muet.

La deuxième partie est peut-être légèrement inférieure, plus linéaire et plus marquée par l'idéologie. En effet, Griffith a greffé à l'argument original l'Histoire avec un(e) grand(e) H(ache). Les figures les plus connues de la Révolution française apparaissent. Le peuple est dépeint comme une entité manipulable à l'envi et se lançant aveuglément dans l'expérience de la Terreur. Le péril bolchévique est là. Au final, les deux tyrannies, celle du peuple et celle du Roi, sont renvoyées dos à dos, à la faveur d'un éloge de l'individualisme et de la famille.

Les deux "soeurs" sont interprétées par Dorothy et Lilian Gish, ce qui suffit déjà à faire naître une émotion. Lilian, dont le visage illumine comme toujours le moindre plan, joue d'ailleurs ici pour la dernière fois sous la direction de son mentor.

Le film de Griffith est parfois négligé par rapport à ses oeuvres antérieures, certains lui reprochant la répétition stérile de certains effets (comme le sauvetage de dernière minute). Il s'en dégage, selon moi, une telle impression de "cinéma total" (mêlant l'histoire, le mélodrame, le comique, le politique et l'intime) que les quelques réserves qu'il peut susciter sont vite balayées.

Douze ans plus tard, Maurice Tourneur réalise à son tour Les Deux orphelines pour un résultat qui n'est point trop indigne du précédent (il existe plusieurs autres versions, dont une de Riccardo Freda, datant des années 60). Nous n'y trouvons certes pas les mêmes fulgurantes inspirations et Rosine Déréan et Renée Saint-Cyr n'ont pas l'aura des soeurs Gish. Toutefois, le plaisir du récit mélodramatique est toujours présent. Le développement narratif est moins complexe mais assez rigoureux. Tourneur est resté fidèle au roman d'Eugène Cormon et Adolphe d'Ennery : de la Révolution, nous ne sentons qu'à peine les frémissements, là où Griffith faisait intervenir dans son scénario Danton et Robespierre.

Douze ans plus tard, Maurice Tourneur réalise à son tour Les Deux orphelines pour un résultat qui n'est point trop indigne du précédent (il existe plusieurs autres versions, dont une de Riccardo Freda, datant des années 60). Nous n'y trouvons certes pas les mêmes fulgurantes inspirations et Rosine Déréan et Renée Saint-Cyr n'ont pas l'aura des soeurs Gish. Toutefois, le plaisir du récit mélodramatique est toujours présent. Le développement narratif est moins complexe mais assez rigoureux. Tourneur est resté fidèle au roman d'Eugène Cormon et Adolphe d'Ennery : de la Révolution, nous ne sentons qu'à peine les frémissements, là où Griffith faisait intervenir dans son scénario Danton et Robespierre.Le film a parfois du mal à se libérer totalement des pesanteurs inhérentes aux débuts du parlant et se voit, par endroits, coincé entre deux tendances du cinéma français, la volonté du réalisme et la tentation du théâtre. Cette double tension se ressent dans le jeu des comédiens : certains peuvent paraître cabotins avant d'accéder à une expressivité assez forte.

Le soin apporté aux décors est notable et Tourneur arrive le plus souvent à faire vivre les scènes à plusieurs personnages (en revanche, les bagarres sont assez médiocrement filmées, sans doute tributaires des difficultés techniques liés au son). Quelques passages atteignent une réelle beauté. Ils concernent essentiellement les malheurs de Louise, réduite à la mendicité et dont l'histoire est plus poignante que celle de sa soeur. Sa cécité, que Tourneur utilise fort bien, ajoute à l'émotion, bien qu'il y ait, tout le long du film, de ce point de vue, une retenue de notre part. Le plus beau moment est sans conteste le dialogue et l'échange de pardessus entre Louise et le "bon" fils de la famille la séquestrant, filmés en plan-séquence fixe, enrobé de neige. Le dénouement est plus intime que chez Griffith, plus contraint par le cadre et plus théâtral par le positionnement des acteurs dans l'espace réduit.

-

Copie conforme

(Jean Dréville / France / 1947)

□□□□

Ismora est un escroc génial qui par son art du travestissement réalise une série de vols spectaculaires. Il se trouve qu'il a un sosie parfait, Mr Dupon, paisible représentant de commerce. Il met la main sur ce dernier et le manipule de façon à ce qu'il accepte de jouer son double dans le beau monde, ce subterfuge fournissant un alibi imparable pendant qu'il commet ses forfaits.

Ismora est un escroc génial qui par son art du travestissement réalise une série de vols spectaculaires. Il se trouve qu'il a un sosie parfait, Mr Dupon, paisible représentant de commerce. Il met la main sur ce dernier et le manipule de façon à ce qu'il accepte de jouer son double dans le beau monde, ce subterfuge fournissant un alibi imparable pendant qu'il commet ses forfaits.De façon bien légère, Jean Dréville tient à s'assurer d'une distinction permanente entre les deux sosies par le spectateur (grâce à une différence flagrante dans la démarche, les intonations, la coiffure, le regard), tout en laissant croire que, dans ce récit, les victimes et les proches se laissent abuser sans sourciller. De ce principe découle une série de péripéties à base de substitutions d'identité totalement invraisemblables.

Louis Jouvet commence par se transformer physiquement au gré des arnaques du personnage d'Ismora, avant de jouer aussi son double, Dupon. L'acteur, qui peut être par ailleurs si impressionnant, nous offre là une performance pénible, appuyant tous ses effets de manière particulièrement insupportable dans son rôle d'homme médiocre.

La dévitalisation contamine pareillement les dialogues. Absolument toutes les répliques se veulent gorgées d'esprit, se gargarisant de jeux de mots, de formules sur le thème du double, de rimes et d'échos. Ce tourbillon est épuisant. L'oeil, lui, n'est attiré que par quelques cadrages et éclairages expressionnistes mais de ce sujet à la Feuillade ne s'échappe aucun mystère. Nous restons dans le boulevard. Le dénouement, enclenché par la révélation de la supercherie à une Suzie Delair qui ne s'en étonne aucunement, est nul.

-

Un jour au cirque

(Edward Buzzell / Etats-Unis / 1939)

■□□□

Au rayon "Classiques du nonsense", une moins bonne pioche que celle du Dr Orlof. Très loin des dévastateurs Soupe au canard (1933) et Monnaie de singe (1931), Un jour au cirque (At the circus) est le Marx Brothers le plus faible qu'il m'ait été donné de voir. La formule est la suivante : un tiers de sketchs, un tiers de séquences dansées ou chantées, un tiers de romance ou d'intrigues autour d'un couple d'amoureux. On nous raconte l'aide apportée par les trois allumés à un jeune directeur de cirque afin que celui-ci en devienne définitivement le propriétaire et ne dépende plus de son détestable partenaire, mais l'histoire n'a aucune importance.

Au rayon "Classiques du nonsense", une moins bonne pioche que celle du Dr Orlof. Très loin des dévastateurs Soupe au canard (1933) et Monnaie de singe (1931), Un jour au cirque (At the circus) est le Marx Brothers le plus faible qu'il m'ait été donné de voir. La formule est la suivante : un tiers de sketchs, un tiers de séquences dansées ou chantées, un tiers de romance ou d'intrigues autour d'un couple d'amoureux. On nous raconte l'aide apportée par les trois allumés à un jeune directeur de cirque afin que celui-ci en devienne définitivement le propriétaire et ne dépende plus de son détestable partenaire, mais l'histoire n'a aucune importance.Dans leurs meilleurs films, les Marx créent leur monde à eux, parallèle au nôtre, violent, illogique et, surtout, impose leur rythme. Ici, aucun effort particulier n'est fait, le metteur en scène étant aux abonnés absents. Les séquences sont collées les unes aux autres sans la moindre transition narrative ou esthétique, les numéros musicaux, mis à part le "Lydia, the tattoed lady" assez enlevé de Groucho, sont interminables et le final, grossièrement acrobatique, est d'une facilité désespérante.

Il faut donc patienter toutes les dix minutes pour que l'écran se recharge de l'énergie véhiculée par les trois frères, bien que la plupart des situations soient reprises d'oeuvres antérieures et que s'en dégage un goût persistant de déjà-vu. La capacité du trio à saccager un espace réduit est intacte, malgré la nullité de leurs comparses en victimes (un petit garçon grimé en nain et un Goliath à bouclettes et moustache). Groucho vole toutes les scènes et Harpo ne fait rire que lorsqu'il côtoie les deux autres et qu'il embrouille un peu plus le jeu corporel.

Cela dit, même dans un film très mineur comme celui-ci, l'absence d'enjeu dramatique et la gratuité totale du déchaînement opéré par les Marx étonnent toujours, fascinent presque.

Dernière minute : Hasard impressionnant, le docteur pré-cité, parle aussi des Marx sur son blog, aujourd'hui-même.

-

Trois camarades

(Frank Borzage / Etats-Unis / 1938)

■■■□

Trois camarades (Three comrades) s'ouvre sur le soulagement d'une poignée de soldats allemands célébrant dans leur cantine la fin de la guerre (celle de 14-18). Parmi eux, Erich, Otto et Gottfried portent un toast qui n'a pas grand chose d'enjoué. En démarrant au soir de l'arrêt des hostilités, le récit se déploie à partir d'une blessure dont la cicatrisation se révèlera impossible et se leste d'un sentiment de tristesse insondable.

Trois camarades (Three comrades) s'ouvre sur le soulagement d'une poignée de soldats allemands célébrant dans leur cantine la fin de la guerre (celle de 14-18). Parmi eux, Erich, Otto et Gottfried portent un toast qui n'a pas grand chose d'enjoué. En démarrant au soir de l'arrêt des hostilités, le récit se déploie à partir d'une blessure dont la cicatrisation se révèlera impossible et se leste d'un sentiment de tristesse insondable.Le thème de la camaraderie, entraînant souvent humour et légéreté, aurait pu atténuer ce sentiment-là mais Borzage le traite de manière radicale, extrèmement pure. L'histoire des liens qui unissent les trois protagonistes principaux ne nous est pas contée, l'expérience commune de la guerre constituant un fondement suffisant pour la crédibilité de cette amitié inaltérable. De plus, ces trois ont "la même allure", comme le remarque Pat lorsqu'elle les rencontre et qu'elle tombe amoureuse d'Erich (et effectivement, au-delà de la caractérisation spécifique de leurs personnages respectifs, Robert Taylor, Franchot Tone et Robert Young laisse entrevoir le même feu intérieur et unificateur). Rarement la force d'un lien de cette nature aura été ressentie au cinéma aussi simplement et aussi directement.

L'entrée en jeu de la jeune femme, Pat, devrait chambouler l'équilibre parfait du trio. Or, ce quatrième élément va consolider plus encore l'édifice (bâti en quelque sorte contre tous les autres). Otto et Gottfried, sans jamais s'interposer, sans jamais créer la moindre ambiguïté, vont se charger de protéger le couple formé par Erich et Pat car ils représentent les piliers les plus solides de cette construction, par leur pragmatisme et leur lucidité. Surtout, ils sont, selon leurs propres dires, des morts-vivants, contrairement à Erich, qui a vécu moins durement la guerre (il n'est resté au front qu'une année) et qui reste du côté de la vie.

Être mort ou vivant, ou... ni l'un ni l'autre. Les conversations et les allusions en ce sens abondent comme s'accumulent les nuages menaçants dans le ciel et les émeutes dans la rue. Ces funestes et répétitifs présages laissent peu d'échappatoires possibles à l'heure du dénouement mais la grande originalité de celui-ci est d'enrichir le drame d'une série de transferts d'énergie. Ceux qui meurent aident les autres à vivre (et les accompagnent toujours après). Toutefois, malgré le spiritualisme qui enrobe l'oeuvre, et à notre grand étonnement, Borzage évite la lourdeur du thème sacrificiel. Tout d'abord, les décès prennent la couleur sombre de l'inéluctable mais n'ont rien de suicidaire. Surtout, dès le début, l'inter-dépendance des personnages dans ce petit cercle a été démontrée, notamment dans la séquence du taxi saccagé : Gottfried, sachant que ses activités politiques mettent en péril la sécurité de ses deux amis, renonce dorénavant à s'impliquer. Le lien est si fort que le moindre événement vécu par l'un affecte tous les autres.

Dans une société allemande du début des années 20 totalement déboussolée, les quatre se construisent une bulle (le tournage en studio et l'usage criant des transparences et des décors simplifiés accentuent encore cette sensation). Ils se constituent en noyau insécable. Le mariage de Pat et Erich est célébré dans le bar en la seule présence de Gottfried, d'Otto, du maire, du tenancier et de son employé, les habitués trouvant porte close. Aucune crise interne ne vient perturber le groupe, toutes éclatent uniquement à l'extérieur : dans la rue, dans la société. Des trois amis, Gottfried semble être le seul à tenter un moment autre chose vers l'extérieur, en côtoyant un camarade se lançant dans la rue dans des discours politiques. Le regard que porte Borzage sur les différents groupuscules s'affrontant au dehors reste évasif : un mouvement vaguement pacifiste d'un côté et une organisation martiale et violente de l'autre. Gottfried assurera avoir finalement choisi l'action politique mais son aveu vient si près de la fin qu'il ne semble engager que lui. Il n'entraîne pas le film avec lui. Et en effet, dans l'ultime scène, pendant que la ville gronde au loin, on parle de partir pour l'Amérique du Sud.

Ce lieu est largement fantasmé. Il n'est convoqué que par les faux souvenirs qu'Erich aimait égréner devant Pat. Il symbolise donc un ailleurs, voire une autre dimension, plutôt qu'un lieu précis. Ce dénouement sonne comme un désengagement mais la blessure de la guerre semble avoir rendu impossible tout sursaut de ce point de vue. La guerre n'a pas servi de leçon, il ne sert à rien de crier "plus jamais ça". Il ne reste donc qu'à se plonger (ou s'élever) dans l'amour absolu (ou dans l'amitié absolue puisqu'ici, l'un n'exclue pas l'autre au point que l'un ressemble exactement à l'autre), cet amour né d'une déchirure et qui devient nécessité (Erich existe à peine avant sa rencontre avec Pat ; c'est d'ailleurs, dans les premières minutes, le moins "caractérisé" des trois).

Dans son style discret et sensible, Borzage recouvre son histoire triste d'un manteau neigeux. S'il s'autorise, à l'occasion, des effets visibles de mise en scène (toujours à bon escient : la vengeance d'Otto, l'ultime redressement de Pat), ce sont des images simples qui frappent et qui déchirent : le cadavre de Gottfried serré contre Erich à l'arrière de la voiture conduite par Otto, à la recherche du meurtrier, ou la séparation sur le quai de la gare où Pat demande aux deux hommes de se retourner pour qu'elle puisse trouver la force de partir. Ce sont aussi ces gros plans sur le visage souffrant mais lumineux de la merveilleuse Margaret Sullavan.