****/****/****

(Chronique dvd parue sur Kinok)

Les trois premiers longs métrages de Jerzy Skolimowski forment une série d'essais pour trouver l'expression la plus juste et la plus fidèle possible d'une subjectivité. Au début des années soixante, dans un pays, la Pologne, au passé si présent, le but du jeune cinéaste est celui-ci : proposer un regard neuf sur le contemporain. Neuf, forcément, parce que singulier, unique, ayant une orgine précise, assumée, affirmée. Cette ambitieuse volonté le mène vers des impasses mais fait aussi naître en lui de superbes intuitions. Le parcours est donc aussi personnel qu'inégal et les films prennent toute leur valeur à être regroupés. Ils paraissent plus grands collés les uns aux autres que séparés - contrairement aux suivants qui souffriront moins d'être détachés du reste de l'œuvre.

Andrzej Leszczyc, l'étudiant de Signes particuliers : néant, n'a pu, en quatre ans, se résoudre à choisir le moindre sujet pour valider son diplôme. Rattrapé par l'armée et le service militaire qu'il avait évité jusque là, il est brutalement mis au pied du mur et doit, provisoirement, tout quitter. Mais ce tout n'est pas grand chose et sa dernière journée en civil a moins le goût amer de la perte que celui de la révélation de la futilité environnante. Amis magouilleurs et machistes, compagne indifférente, petit chien adorable auquel on s'attache un moment mais qu'on laisse sans trop de pincement au vétérinaire lorsqu'on le dit atteint par la rage. On parle de divorcer mais est-on même marié ? Dans ce vide existentiel, il n'est guère étonnant de voir Andrzej donner constamment aux gens qu'il rencontre de fausses identités, au gré de son humeur.

Il n'est d'ailleurs guidé que par elle et comme le film épouse totalement son point de vue, elle nous guide à nous aussi, spectateurs entièrement à sa merci. De longs plans séquences en caméra subjective scandent ostensiblement la déambulation et de cette ligne directrice capricieuse surgit un film décousu, heurté, aussi stimulant qu'agaçant, tantôt charmant, tantôt fumiste. Jerzy Skolimowski réalisateur, scénariste et acteur principal se lance un défi : filmer la vie, celle qui nous glisse entre les doigts, exactement comme il la perçoit lui-même, sans médiation. Pour ce faire, il n'hésite pas à en mettre, s'il le faut, plein la vue, comme avec ce plan séquence du début, quasiment wellesien dans sa démesure. "Je voudrais être entraîné quelque part malgré moi, tout en pouvant exercer mon libre arbitre malgré tout", dit Andrzej à un reporter l'interrogeant en pleine rue. Programme difficilement réalisable mais qui, après tout, laisse entrevoir une issue. De fait, très dynamique, la fin du film propulse effectivement vers autre part et annonce un changement.

Une fille sur un quai et Andrzej dans le train : Walkover reprend les choses là où Signes particuliers : néant les avait laissé, en ne maintenant dans l'ombre que le temps du service militaire accompli entre les deux trajets ferroviaires. Les deux films sont donc indéfectiblement liés et s'éclairent l'un l'autre d'un jour nouveau, ce qui nous fait dire que pour réussir Walkover, Skolimowski devait impérativement en passer par Signes particuliers. L'équilibre y est en effet mieux tenu entre l'objectif et le subjectif, délaissant le procédé un peu grossier de la caméra subjective pour le remplacer par des pauses bien marquées lors desquelles nous nous retrouvons les yeux dans les yeux avec Andrzej.

Poursuivant le mouvement amorcé dans le final de Signes particuliers, Skolimowski passe de la marche à la course. Il passe au jazz, à la boxe, à la lutte. Il n'y a pas beaucoup plus d'événements dans Walkover que dans le précédent, mais le rythme est haletant. Des travellings s'emballent tout à coup, prennent soudain de la vitesse pour accompagner les déplacements syncopés du héros. Et quand ce ne sont pas ses courses, ce sont les entrées et les sorties de champ, les interventions inattendues, les apparitions incongrues (une vache, une chèvre), qui dynamisent de façon extraordinaire les plans séquences. Parmi ceux-ci, les moins mobiles sont aussi concernés. Qu'ils soient concentrés sur un coin de commissariat ou d'appartement, ils laissent régulièrement advenir le parasitage de l'action première par des éléments secondaires, comme un poste de radio qui changerait de station tout seul. De plus, le soin apporté aux transitions (par les mouvements des corps, la lumière...) permet à chaque plan d'entraîner le suivant. Ainsi, l'impression de virtuosité un peu gratuite s'efface et une incroyable énergie est maintenue d'un bout à l'autre du film, sans jamais fléchir.

Cette plus grande maîtrise s'exprime également à travers la personnalité d'Andrzej, plus résolu que dans sa première aventure. Plus résolu mais pas moins ambigu. Son statut social paraît toujours aussi flou : vaguement étudiant, vaguement ingénieur, vaguement boxeur professionnel ? Cette indécision se propageant aux autres personnages, les relations qui s'instaurent prennent vite le goût de l'insolite. Entre homme et femme, notamment. Andrzej a avec sa collègue rencontrée à la gare des échanges qui laissent penser, dès le début, qu'ils ont une vie antérieure commune plus étoffée qu'ils ne le laissent paraître. Leurs propos dépassent alors l'énonciation de formules sur le mal être moderne et en deviennent plus profonds. Bien sûr, cela ne suffit pas encore totalement : les êtres et les choses n'offrent toujours pas de prise et des jeunes femmes continuent de se jeter sous les trains ou les voitures. Mais au moins, il y a ce désir de boxer, de lutter, de courir.

Avec La barrière, Skolimowski opère un changement esthétique radical et convoque une autre forme de subjectivité, abandonnant, pourrait-on dire, celle du témoin pour exprimer celle de l'Artiste. Il n'est plus, ici, devant la caméra et a donc tout le loisir de soigner sa mise en scène, comme jamais auparavant. Il tente là, déjà, son 8 1/2 à lui, son sur-film dans lequel toutes ses obsessions personnelles se retrouvent (de la "trahison" de l'université aux traces de la guerre, du goût pour les divers moyens de transport à celui des décors détournés de leur usage premier), mais pour se voir intégrées à une forêt de symboles, à un réseau obscur dans lequel il est parfois difficile de se retrouver, tant de clés semblant nous manquer, notamment concernant toute une imagerie chrétienne.

Se faisant, le cinéaste se déconnecte de la réalité. Les décors ne sont plus seulement déplacés (comme avant avec ces promenades amoureuses sur les chantiers ou dans les usines) mais stylisés à l'extrême. L'introduction du film est un leurre : ce que l'on croyait être une séance de torture en temps de guerre n'est qu'un jeu entre étudiants de l'université. Au restaurant, extraordinaire séquence, dansant avec son amie devant un poster maritime, le héros s'exclame : "Tout ceci n'est pas vrai". Le cinéaste se déconnecte de la réalité mais il la reconfigure. Il montre une réalité rêvée, par lui.

Une fois ce fait admis, La barrière devient plus agréable, plus attachant, et ses délires visuels s'acceptent mieux. Il sort du cadre du grand film d'auteur très composé et un peu prétentieux que sa première partie laissait craindre. Mais ce changement de regard a une explication supplémentaire. En effet, la bascule se fait suite à la rencontre avec une jeune femme, une conductrice de tram (occasion de confronter encore une fois étudiants et jeunes ouvriers), qui, progressivement va même prendre en charge le récit, au détriment de l'homme. Paradoxalement, c'est donc dans le plus étudié, le plus abstrait, le plus formaliste de ces trois films que se développe la relation homme-femme la plus touchante. Et c'est dans le plus réflexif, le plus refermé sur lui-même que l'on trouve la touche finale la plus optimiste.

SIGNES PARTICULIERS : NÉANT (Rysopis)

SIGNES PARTICULIERS : NÉANT (Rysopis)

WALKOVER (Walkower)

LA BARRIÈRE (Bariera)

de Jerzy Skolimowski

(Pologne / 76 mn, 78 mn, 83 mn / 1964, 1965, 1967)

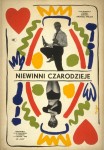

LES INNOCENTS CHARMEURS (Niewinni czarodzieje)

LES INNOCENTS CHARMEURS (Niewinni czarodzieje)

ESSENTIAL KILLING

ESSENTIAL KILLING

SIGNES PARTICULIERS : NÉANT (Rysopis)

SIGNES PARTICULIERS : NÉANT (Rysopis) En 76, Andrzej Wajda est, en quelque sorte, le cinéaste "officiel" de la Pologne, ce qui ne veut pas dire qu'il ménage le régime alors en place. Trop brûlant, le projet de L'homme de marbre (Czlowiek z marmuru) fut bloqué pendant treize ans. Avec aplomb, Wajda s'ingénie alors à traduire à l'intérieur-même de son film les difficultés qu'il a rencontré sur son propre chemin, en lui donnant la forme d'une enquête impossible, menée par Agnieszka, une jeune réalisatrice désireuse de se pencher, pour un travail de fin d'études en collaboration avec la télévision, sur la figure de Mateusz Birkut. Ce dernier fut, dans les années 50, l'un des "ouvriers de choc" mis sur un piédestal par le régime stalinien polonais. Du statut de héros populaire immortalisé dans le marbre et sur pellicule, Birkut passa brutalement à celui d'indésirable et finit par disparaître totalement de la circulation. Vingt ans plus tard, Agnieszka ausculte donc les archives filmées, rencontre des témoins toujours réticents, se heurte à sa hiérarchie et ne boucle pas son film... contrairement à Wajda.

En 76, Andrzej Wajda est, en quelque sorte, le cinéaste "officiel" de la Pologne, ce qui ne veut pas dire qu'il ménage le régime alors en place. Trop brûlant, le projet de L'homme de marbre (Czlowiek z marmuru) fut bloqué pendant treize ans. Avec aplomb, Wajda s'ingénie alors à traduire à l'intérieur-même de son film les difficultés qu'il a rencontré sur son propre chemin, en lui donnant la forme d'une enquête impossible, menée par Agnieszka, une jeune réalisatrice désireuse de se pencher, pour un travail de fin d'études en collaboration avec la télévision, sur la figure de Mateusz Birkut. Ce dernier fut, dans les années 50, l'un des "ouvriers de choc" mis sur un piédestal par le régime stalinien polonais. Du statut de héros populaire immortalisé dans le marbre et sur pellicule, Birkut passa brutalement à celui d'indésirable et finit par disparaître totalement de la circulation. Vingt ans plus tard, Agnieszka ausculte donc les archives filmées, rencontre des témoins toujours réticents, se heurte à sa hiérarchie et ne boucle pas son film... contrairement à Wajda. Vivant avec sa grande soeur et sa mère dans une petite ville de Pologne, le jeune garçon Stefek traverse la pause estivale en observant son petit monde, en jouant avec le hasard et en se persuadant que son père absent depuis si longtemps est bien là, sur le quai de la gare, et pourrait lui revenir. Un conte d'été polonais (Sztuczki) est basé sur une suite de courtes scènes impressionnistes, souvent humoristiques et sensuelles. Andrzej Jakimowski (réalisateur, producteur et scénariste) place un enfant au centre de son récit, mais de Stefek à la moindre silhouette de clochard, chaque personnage du film, quelque soit son importance, trouve sa place dans un bel équilibre. Le cadre ouvert (pratiquement toutes les scènes se passent en extérieurs) est cependant restreint à la bourgade, ce qui nous épargne les arabesques parfois fatigantes du film d'auteur choral contemporain.

Vivant avec sa grande soeur et sa mère dans une petite ville de Pologne, le jeune garçon Stefek traverse la pause estivale en observant son petit monde, en jouant avec le hasard et en se persuadant que son père absent depuis si longtemps est bien là, sur le quai de la gare, et pourrait lui revenir. Un conte d'été polonais (Sztuczki) est basé sur une suite de courtes scènes impressionnistes, souvent humoristiques et sensuelles. Andrzej Jakimowski (réalisateur, producteur et scénariste) place un enfant au centre de son récit, mais de Stefek à la moindre silhouette de clochard, chaque personnage du film, quelque soit son importance, trouve sa place dans un bel équilibre. Le cadre ouvert (pratiquement toutes les scènes se passent en extérieurs) est cependant restreint à la bourgade, ce qui nous épargne les arabesques parfois fatigantes du film d'auteur choral contemporain. Andrzej Wajda souhaitait réaliser ce film sur les

Andrzej Wajda souhaitait réaliser ce film sur les