(Alain Cavalier / France - Italie / 1964)

■■■□

L'insoumisdémarre en Kabylie en 1959 avec une embuscade dans laquelle des soldats sont pris sous le feu de tireurs algériens. Thomas, l'un des légionnaires, tente un coup d'éclat en allant porter secours à un camarade amoché en contrebas. Arrivé difficilement à ses côtés, il s'aperçoit que l'homme est déjà mort. Le deuxième long-métrage d'Alain Cavalier, dès son introduction, annonce la couleur : noire. A ses débuts, le cinéaste, comme Claude Sautet à la même époque, oeuvrait dans le film noir (avec Le combat dans l'île en 1962, puis Mise à sac en 1967). L'insoumisest en plein dans le genre, mais son argument de départ, lié à la guerre d'Algérie, change déjà beaucoup de choses (et ce film, avec d'autres, tord encore le cou à la légende tenace selon laquelle le cinéma français aurait traîné pour traiter de la question).

L'insoumisdémarre en Kabylie en 1959 avec une embuscade dans laquelle des soldats sont pris sous le feu de tireurs algériens. Thomas, l'un des légionnaires, tente un coup d'éclat en allant porter secours à un camarade amoché en contrebas. Arrivé difficilement à ses côtés, il s'aperçoit que l'homme est déjà mort. Le deuxième long-métrage d'Alain Cavalier, dès son introduction, annonce la couleur : noire. A ses débuts, le cinéaste, comme Claude Sautet à la même époque, oeuvrait dans le film noir (avec Le combat dans l'île en 1962, puis Mise à sac en 1967). L'insoumisest en plein dans le genre, mais son argument de départ, lié à la guerre d'Algérie, change déjà beaucoup de choses (et ce film, avec d'autres, tord encore le cou à la légende tenace selon laquelle le cinéma français aurait traîné pour traiter de la question).

En 1961, Thomas (Alain Delon) a déserté l'armée française. Son ancien lieutenant a fait le même choix et lui propose de participer à une action sous ses ordres et, devine-t-on, ceux de l'OAS. Il s'agit de kidnapper une avocate ayant l'habitude de défendre des Algériens, de manière à faire pression sur son entourage et obtenir de nouveaux noms de "terroristes", comme les nomme le lieutenant. Le rapt se déroule comme prévu, mais Thomas, qui a la garde de Dominique, l'avocate (Lea Massari), finit par la laisser partir après avoir tué, en étât de légitime défense, l'autre gardien, non sans recevoir lui aussi une balle dans le ventre. Grièvement blessé, il parvient à quitter l'Algérie et commence à traverser la France pour rentrer chez lui. Arrivé à Lyon, il s'arrête pourtant et sonne à la porte de Dominique. Elle lui vient en aide. Une histoire d'amour naît entre eux, malgré que la femme soit mariée. Les anciens amis de Thomas, toujours menés par le lieutenant, retrouvent leurs traces et la cavale reprend. Thomas, de plus en plus faible, verra son chemin s'arrêter dans la ferme familiale.

Le scénario d'Alain Cavalier et Jean Cau est tiré d'une histoire bien réelle. Sachant que le film date de 1964, on imagine les tracasseries qu'il a pu rencontrer. De fait, quelques semaines après la sortie, une plainte de l'avocate en question eu pour effet son retrait de l'affiche. C'est en 1967 qu'il réapparut, mais avec vingt-cinq minutes coupées. Fort heureusement, des années après, Cavalier a retrouvé une copie américaine complète du film. L'épilogue judiciaire de 1965 arrangeait beaucoup de monde. En effet, le film aborde la guerre d'Algérie d'une façon particulièrement claire. Si l'OAS n'est pas citée directement et si Thomas n'est pas Français mais Luxembourgeois, ces petites précautions n'abusent personne.

Cette clarté et cette lucidité impressionne, tant au niveau des dialogues qu'au niveau de la mise en scène du quasi-débutant Cavalier. Les échanges sont simples, concis. Les mots pitorresques du pied noir qui accompagne Thomas se font vite haineux (c'est Robert Castel, fameux second rôle, que l'on croisera ensuite dans bien des pantalonnades). Tous les inteprètes sont remarquables : Delon (producteur courageux du film) est insaisissable et Lea Massari dégage une belle sensibilité. Avec cette oeuvre de facture plutôt classique, on est certes loin du type de cinéma que Cavalier proposera à partir du Plein de super et plus encore après Thérèse. On peut cependant apprécier déjà le soin apporté aux gestes (Delon tient toujours quelque chose dans ses mains : ventilateur, bouteille de Coca ou revolver), la présentation des hommes à l'ouvrage et un certain goût pour la fragmentation, pour les gros plans de mains ou de visages.

De fait, Cavalier se révèle finalement un excellent metteur en scène d'action. La fulgurance des règlements de comptes laisse pantois. La façon dont Delon élimine celui qui le tient en joue dans l'appartement est digne des plus beaux gestes vus dans les grands films noirs ou westerns américains (l'ombre de Huston plane beaucoup sur le film). Autant qu'une touchante et adulte histoire d'amour, L'insoumis est un film sur un corps, celui de Thomas. Un corps d'abord bondissant, puis de plus en plus souffrant, traînant une blessure inguérissable (ou voulue par lui-même comme telle). Un corps déjà mort lorsqu'il atteint son but. Un corps qui ne peut finalement que s'écrouler.

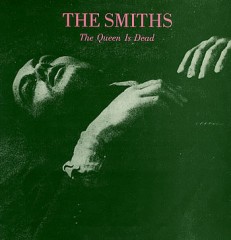

Ce dernier plan, admirable, on en trouve une trace, un instantané, sur la pochette de mon disque de chevet depuis vingt ans :

Une fois encore, les frères Dardenne m'ont eu à l'arrache.

Une fois encore, les frères Dardenne m'ont eu à l'arrache. The crazies a été baptisé lors de sa sortie en France La nuit des fous vivants, afin de le rattacher bien sûr au classique de son auteur : La nuit des morts-vivants. Si déplorable soit ce titre, il faut admettre que de multiples points communs caractérisent les deux oeuvres, au point que The craziespeut facilement être pris pour un codicille à la célèbre série sur les zombies. Même approche réaliste, même fond politique, mêmes cibles (militaires et scientifiques), même emploi d'inserts gores (pas forcément justifiés ici) et toujours l'attachement à un petit groupe de personnes pris au piège. Si il s'agit cette fois encore de combattre une contagion mortelle, son origine est cependant connue : la pollution accidentelle d'une rivière par une arme bactériologique à l'essai a provoqué une épidémie de folie furieuse au sein d'une ville de Pennsylvanie de 3000 habitants. L'armée envoie plusieurs compagnies pour boucler la zone et mettre en quarantaine toute la population. Les responsables politiques et militaires envisagent le pire pour régler le problème (le recours à une bombe atomique) alors que les soldats sur place accumulent les bavures et doivent faire face à des mouvements de révolte armés.

The crazies a été baptisé lors de sa sortie en France La nuit des fous vivants, afin de le rattacher bien sûr au classique de son auteur : La nuit des morts-vivants. Si déplorable soit ce titre, il faut admettre que de multiples points communs caractérisent les deux oeuvres, au point que The craziespeut facilement être pris pour un codicille à la célèbre série sur les zombies. Même approche réaliste, même fond politique, mêmes cibles (militaires et scientifiques), même emploi d'inserts gores (pas forcément justifiés ici) et toujours l'attachement à un petit groupe de personnes pris au piège. Si il s'agit cette fois encore de combattre une contagion mortelle, son origine est cependant connue : la pollution accidentelle d'une rivière par une arme bactériologique à l'essai a provoqué une épidémie de folie furieuse au sein d'une ville de Pennsylvanie de 3000 habitants. L'armée envoie plusieurs compagnies pour boucler la zone et mettre en quarantaine toute la population. Les responsables politiques et militaires envisagent le pire pour régler le problème (le recours à une bombe atomique) alors que les soldats sur place accumulent les bavures et doivent faire face à des mouvements de révolte armés. Un Roger Corman pour enfants ? Quasiment. Et il y a, malheureusement, peu de choses à ajouter à propos de ce tout petit Corbeau (The raven). Comptant parmi les nombreuses adaptations d'Edgar Allan Poe écrites par Richard Matheson pour le pape de la série B, celle-ci est ouvertement comique et aussi peu inquiétante que possible. On y trouve bien des châteaux imposants, des cercueils qu'il faut rouvrir, une main qui s'aggrippe à une épaule et un dénouement dans les flammes, mais ces éléments ont plus valeur de clin d'oeil qu'autre chose.

Un Roger Corman pour enfants ? Quasiment. Et il y a, malheureusement, peu de choses à ajouter à propos de ce tout petit Corbeau (The raven). Comptant parmi les nombreuses adaptations d'Edgar Allan Poe écrites par Richard Matheson pour le pape de la série B, celle-ci est ouvertement comique et aussi peu inquiétante que possible. On y trouve bien des châteaux imposants, des cercueils qu'il faut rouvrir, une main qui s'aggrippe à une épaule et un dénouement dans les flammes, mais ces éléments ont plus valeur de clin d'oeil qu'autre chose. Tout en privilégiant, comme la plupart de ses prédécesseurs cinéastes-enquêteurs, un regard documentaire, il ne s'agit plus maintenant pour Matteo Garrone de décrire les rouages de la mafia (plus précisément de la Camorra napolitaine) mais bien de se placer au centre et d'observer, médusé, les dégâts. Aux études verticales passées qui mettaient l'accent sur la structure pyramidale de l'organisation, Gomorrasubstitue une succession de visions horizontales. Cinq histoires parallèles se jouent, autour de Naples, à cinq niveaux différents : le très jeune Toto entre dans la bande qui contrôle son quartier; Marco et Ciro se veulent indépendants et n'arrêtent pas de "foutre la merde" dans la zone réservée; Don Ciro sillonne les barres d'immeubles, chargé par l'organisation de dédommager les familles des mafieux emprisonnés; Franco est un entrepreneur empoisonnant la terre avec ses décharges; et Pasquale est un tailleur remarquable qui ne se satisfait pas de son travail au sein d'un atelier clandestin et se lie, au péril de sa vie, à des collègues Chinois.

Tout en privilégiant, comme la plupart de ses prédécesseurs cinéastes-enquêteurs, un regard documentaire, il ne s'agit plus maintenant pour Matteo Garrone de décrire les rouages de la mafia (plus précisément de la Camorra napolitaine) mais bien de se placer au centre et d'observer, médusé, les dégâts. Aux études verticales passées qui mettaient l'accent sur la structure pyramidale de l'organisation, Gomorrasubstitue une succession de visions horizontales. Cinq histoires parallèles se jouent, autour de Naples, à cinq niveaux différents : le très jeune Toto entre dans la bande qui contrôle son quartier; Marco et Ciro se veulent indépendants et n'arrêtent pas de "foutre la merde" dans la zone réservée; Don Ciro sillonne les barres d'immeubles, chargé par l'organisation de dédommager les familles des mafieux emprisonnés; Franco est un entrepreneur empoisonnant la terre avec ses décharges; et Pasquale est un tailleur remarquable qui ne se satisfait pas de son travail au sein d'un atelier clandestin et se lie, au péril de sa vie, à des collègues Chinois. Salvatore Giuliano, film-enquête de Francesco Rosi, se base tout entier sur un mouvement analytique. Un mouvement de rapprochement allant du général au particulier, du paysage aux individus. Mais contrairement à l'habitude, ce resserrement ne fait qu'épaissir et complexifier le mystère de départ. Démarrant sur la découverte du cadavre du célèbre bandit sicilien au cours de l'été 1950, le récit se déploie en deux lignes temporelles. De la fin de la guerre, où lui et ses hommes, instruments des indépendantistes, se battent contre l'armée italienne, à son assassinat, nous suivons les principales étapes du parcours de Giuliano, dont le massacre de Portella delle Ginestre (une dizaine de personnes assistant à une réunion organisée par les communistes, le 1er mai 1947, abattue par la bande à Giuliano, sur demande d'un commanditaire resté inconnu). Parallèlement, nous sont montrés quelques événements suivant sa mort, jusqu'au procès de ses compagnons.

Salvatore Giuliano, film-enquête de Francesco Rosi, se base tout entier sur un mouvement analytique. Un mouvement de rapprochement allant du général au particulier, du paysage aux individus. Mais contrairement à l'habitude, ce resserrement ne fait qu'épaissir et complexifier le mystère de départ. Démarrant sur la découverte du cadavre du célèbre bandit sicilien au cours de l'été 1950, le récit se déploie en deux lignes temporelles. De la fin de la guerre, où lui et ses hommes, instruments des indépendantistes, se battent contre l'armée italienne, à son assassinat, nous suivons les principales étapes du parcours de Giuliano, dont le massacre de Portella delle Ginestre (une dizaine de personnes assistant à une réunion organisée par les communistes, le 1er mai 1947, abattue par la bande à Giuliano, sur demande d'un commanditaire resté inconnu). Parallèlement, nous sont montrés quelques événements suivant sa mort, jusqu'au procès de ses compagnons. Depuis quelques années moins attentif aux sorties de films d'animation en général et des productions Pixar en particulier (dont je n'avais finalement vu, comme longs-métrages, que les excellents 1001 pattes et Monstres et Cie, puisque ne connaissant que quelques passages de Cars ou Nemo, croisés au hasard de ces fins de soirées entre amis où les enfants se calment devant un dvd), je me suis laissé porté vers ce nouveau Wall-E, cédant à la fois à une critique enthousiaste et à une forte pression familiale. Après la projection, le dessin animé événement de 2008 me laissa un brin perplexe : proprement stupéfait par la technique mais désappointé par la faiblesse du scénario et la réflexion sérieuse mais limitée que propose le film.

Depuis quelques années moins attentif aux sorties de films d'animation en général et des productions Pixar en particulier (dont je n'avais finalement vu, comme longs-métrages, que les excellents 1001 pattes et Monstres et Cie, puisque ne connaissant que quelques passages de Cars ou Nemo, croisés au hasard de ces fins de soirées entre amis où les enfants se calment devant un dvd), je me suis laissé porté vers ce nouveau Wall-E, cédant à la fois à une critique enthousiaste et à une forte pression familiale. Après la projection, le dessin animé événement de 2008 me laissa un brin perplexe : proprement stupéfait par la technique mais désappointé par la faiblesse du scénario et la réflexion sérieuse mais limitée que propose le film. Un cinéaste : Claude Zidi.

Un cinéaste : Claude Zidi. Un gag : Deux ou trois dans Les Rois Mages, des Inconnus, m'avaient vraiment fait rire.

Un gag : Deux ou trois dans Les Rois Mages, des Inconnus, m'avaient vraiment fait rire. Une affiche : Celle de Tais-toi quand tu parles, avec Aldo Maccione, qui est restée des années accrochée au mur de la salle de jeux chez mes parents, sans aucune raison particulière (même pas vu le film).

Une affiche : Celle de Tais-toi quand tu parles, avec Aldo Maccione, qui est restée des années accrochée au mur de la salle de jeux chez mes parents, sans aucune raison particulière (même pas vu le film). Une scène qui a éveillé ma libido : Dans Porky's, l'un des ados hallucine en visualisant la fille qu'il aime les seins à l'air, à la place (me semble-t-il) de la prostituée assise sur le bord du lit.

Une scène qui a éveillé ma libido : Dans Porky's, l'un des ados hallucine en visualisant la fille qu'il aime les seins à l'air, à la place (me semble-t-il) de la prostituée assise sur le bord du lit. Cinquième volet de la série des Morts-vivantsde Romero, Diary of the deada, depuis sa sortie en juin dernier, partagé un peu la critique et beaucoup les bloggeurs (voir plus bas). Personnellement, seul le quatrième épisode (Land of the dead) m'est inconnu. Les trois premiers (dont Le jour des morts-vivants auquel j'ai consacré une note

Cinquième volet de la série des Morts-vivantsde Romero, Diary of the deada, depuis sa sortie en juin dernier, partagé un peu la critique et beaucoup les bloggeurs (voir plus bas). Personnellement, seul le quatrième épisode (Land of the dead) m'est inconnu. Les trois premiers (dont Le jour des morts-vivants auquel j'ai consacré une note  Je précise d'emblée que vous ne trouverez ici nulle remarque sur "l'affaire Brisseau" qui occupa bien du monde en 2005. Je n'en connais précisément ni les détails ni les conséquences actuelles. Des deux positions les plus affirmées par les commentateurs de l'époque aucune ne me convient : ni le lynchage d'une personnalité hors-norme, ni l'excuse de tout écart au nom d'une grande oeuvre. Je ne tiens pas à ajouter d'autres sottises.

Je précise d'emblée que vous ne trouverez ici nulle remarque sur "l'affaire Brisseau" qui occupa bien du monde en 2005. Je n'en connais précisément ni les détails ni les conséquences actuelles. Des deux positions les plus affirmées par les commentateurs de l'époque aucune ne me convient : ni le lynchage d'une personnalité hors-norme, ni l'excuse de tout écart au nom d'une grande oeuvre. Je ne tiens pas à ajouter d'autres sottises.