(Jean Renoir / France - Italie / 1955)

■■■■

Au fil des ans, la bonne place que je persistais à laisser à ce French cancanparmi les meilleurs films des années 50, sans jamais le revoir, devenait de plus en plus fragile. Le jeune cinéphile que j'étais ne s'était-il pas laissé un peu trop influencé par la réputation de l'oeuvre ? N'y avait-il pas là un divertissement un peu trop futile ? Car tout de même, Renoir et Gabin, c'était plutôt les années 30... Hier soir, devant ma télévision et dès les premières scènes, le doute s'est envolé. Verdict sans appel : French cancan est un régal.

Tout commence avec ces rupins qui viennent s'encanailler du côté de Montmartre et du petit peuple, dans ce bistrot où l'on danse sans se soucier des convenances. Et on sent déjà que Renoir n'a rien perdu de son élégance, de sa vigueur et de sa capacité à lier entre eux les personnages les plus disparates et les plus dispersés. Valse des partenaires et valse des regards.

L'hommage est dirigé, encore une fois, vers le théâtre, et il est ici d'autant plus émouvant qu'il porte sur ses composantes les moins nobles : chansonniers, siffleurs, danseuses de cancan. Tout du long, des figures pittoresques se succèdent comme autant de choeurs antiques commentant les situations. D'innombrables entrées dans le champ se font par les côtés du cadre, comme sur une scène. Tous les personnages du film sont en représentation. Seulement, ils sont dans le même temps, parfaitement sincères. La leçon de morale que donne Danglard/Gabin à Nini/Françoise Arnoul, pérorant sur le théâtre et sur la vie, nous pouvons la trouver excessive. La sincérité de la tirade ne fait pourtant plus aucun doute quand on voit, quelques minutes plus tard, Danglard rester seul en coulisses pendant le clou du spectacle, battant le rythme et renversant sa tête, soulagé et tellement émouvant à cet instant, lorsqu'il entend les applaudissements du public. De même, d'autres protagonistes et Nini la première, peuvent paraître arrivistes, mais les juger ainsi, c'est ne pas remarquer que toujours la séduction a lieu avant que l'argent n'entre dans les conversations.

Dans ces années de qualité française, la Belle époque a souvent été filmée et rarement autrement que dans des reconstitutions figées. Chez Renoir, les décors, les dialogues et les interprètes pétillent. Des scènes d'habitude ingrates ou trop faciles comme les répétitions et les auditions des apprentis-artistes sont jubilatoires. La trivialité n'est pas incompatible avec l'élégance quand Nini vient perdre sa virginité chez son boulanger ou quand dans l'embrasure d'une porte, pendant le cours de danse de la vieille Guibole, une femme dévoile ses charmes en prenant un bain.

Surtout, Renoir est inégalable dans le crescendo et le mouvement. Une inauguration des plus officielles, en compagnie d'un ministre, voit d'abord quelques tensions se faire jour entre Lola de Castro et Nini au son pourtant très digne de la Marseillaise, avant de sombrer dans un ahurissant pugilat, une bagarre générale magnifique. Le style du cinéaste est pourtant plus simple et plus posé que dans les années 30, saisissant les scènes les plus agitées de façon calme, à quelques panoramiques près. C'est qu'enregistrer un envahissement du cadre suffit, comme dans ce stupéfiant final. Il n'y a là aucun suspense, le succès est d'ores et déjà assuré par l'affluence et l'incroyable déboulé de la foule dans la grande salle du Moulin Rouge. L'énergie est déjà là. Il ne manque qu'une apothéose, celle qu'apportent ces danseuses de cancan qui surgissent de chaque recoin de la salle, de chaque bord du cadre (même d'en haut). Et il n'y a plus de scène. La salle est la scène. Le théâtre devient la vie. Les danseuses virevoltent au milieu des spectateurs qui s'agitent tout autant. La fin de French cancanréalise un double idéal renoirien : l'art contamine le réel et les classes sociales ne sont certes effacées mais se mélangent, bourgeois et voyous, princes et boulangères, tous emportés par le même élan vital.

Photos : dvdbeaver & Synoptique.

Ayant lu ma note récente

Ayant lu ma note récente

Entre les murstire sa force de quelques parti-pris intelligents. Pendant les deux heures de projection, jamais nous ne sortons du collège Dolto et si de brèves incursions en salle des profs, dans le bureau du directeur ou dans la cour, nous sont autorisées, c'est bien dans la classe de 4ème, pendant les cours de François Martin (aliasFrançois Bégaudeau), que nous revenons incessamment. Le film débute le jour de la rentrée et se termine à la veille des vacances d'été, balayant ainsi une année scolaire, mais sans apporter de repère temporel particulier entre ces deux bornes. Le récit progresse par blocs de longues séquences, laissant entre chacune d'importantes ellipses, particulièrement reposantes (par exemple, celle qui ne nous explique pas comment ni pourquoi Khoumba revient sur sa décision de ne plus adresser la parole au prof). Travailler ainsi sur la durée permet de laisser les discussions se dérouler dans toute leur complexité et de ne pas mettre en valeur artificiellement les bons mots et les répliques saillantes.

Entre les murstire sa force de quelques parti-pris intelligents. Pendant les deux heures de projection, jamais nous ne sortons du collège Dolto et si de brèves incursions en salle des profs, dans le bureau du directeur ou dans la cour, nous sont autorisées, c'est bien dans la classe de 4ème, pendant les cours de François Martin (aliasFrançois Bégaudeau), que nous revenons incessamment. Le film débute le jour de la rentrée et se termine à la veille des vacances d'été, balayant ainsi une année scolaire, mais sans apporter de repère temporel particulier entre ces deux bornes. Le récit progresse par blocs de longues séquences, laissant entre chacune d'importantes ellipses, particulièrement reposantes (par exemple, celle qui ne nous explique pas comment ni pourquoi Khoumba revient sur sa décision de ne plus adresser la parole au prof). Travailler ainsi sur la durée permet de laisser les discussions se dérouler dans toute leur complexité et de ne pas mettre en valeur artificiellement les bons mots et les répliques saillantes. Découverte totale que cette Mademoiselle Else (Fräulein Else) dont seul, au générique, le nom de Karl Freund à la photographie ne m'était pas inconnu. Paul Czinner, né austro-hongrois et réalisateur d'une vingtaine d'opus des années 20 aux années 60, signe là un très beau drame mondain, tiré de l'oeuvre d'Arthur Schnitzler (qui n'eut donc à attendre ni Ophuls ni Kubrick pour être adapté brillamment).

Découverte totale que cette Mademoiselle Else (Fräulein Else) dont seul, au générique, le nom de Karl Freund à la photographie ne m'était pas inconnu. Paul Czinner, né austro-hongrois et réalisateur d'une vingtaine d'opus des années 20 aux années 60, signe là un très beau drame mondain, tiré de l'oeuvre d'Arthur Schnitzler (qui n'eut donc à attendre ni Ophuls ni Kubrick pour être adapté brillamment). Les démons de la liberté est un film de prison. La Brute forcedu titre original, c'est celle qu'applique le surveillant en chef, le capitaine Munsey. Dans un mouvement progressiste, Jules Dassin se place résolument du côté des prisonniers, sur lesquels aucun jugement moral n'est porté. La surpopulation carcérale et le tout-répressif sont dénoncés. Richard Brooks, futur cinéaste engagé, signe le scénario.

Les démons de la liberté est un film de prison. La Brute forcedu titre original, c'est celle qu'applique le surveillant en chef, le capitaine Munsey. Dans un mouvement progressiste, Jules Dassin se place résolument du côté des prisonniers, sur lesquels aucun jugement moral n'est porté. La surpopulation carcérale et le tout-répressif sont dénoncés. Richard Brooks, futur cinéaste engagé, signe le scénario. Classique du muet hollywoodien, Notre-Dame de Paris (The hunchback of Notre Dame) accuse lourdement ses 85 ans. Si l'adaptation du roman de Victor Hugo est l'occasion d'un travail technique consciencieux au niveau des décors et de la photographie, on ne peut pas dire que la mise en scène de Wallace Worsley se signale de manière particulière. La caméra reste désespéremment statique. De rares plongées vertigineuses sur le parvis de Notre-Dame rompent heureusement ce faux-rythme visuel. La plus belle montre Quasimodo se laisser glisser le long d'une corde jusqu'à Esmeralda, ligotée devant la porte de la cathédrale. De même, sur la fin, un beau plan très bref recourt enfin à la profondeur de champ quand Jehan sort de l'ombre pour se jeter sur la jeune femme.

Classique du muet hollywoodien, Notre-Dame de Paris (The hunchback of Notre Dame) accuse lourdement ses 85 ans. Si l'adaptation du roman de Victor Hugo est l'occasion d'un travail technique consciencieux au niveau des décors et de la photographie, on ne peut pas dire que la mise en scène de Wallace Worsley se signale de manière particulière. La caméra reste désespéremment statique. De rares plongées vertigineuses sur le parvis de Notre-Dame rompent heureusement ce faux-rythme visuel. La plus belle montre Quasimodo se laisser glisser le long d'une corde jusqu'à Esmeralda, ligotée devant la porte de la cathédrale. De même, sur la fin, un beau plan très bref recourt enfin à la profondeur de champ quand Jehan sort de l'ombre pour se jeter sur la jeune femme. Le documentaire-portrait de musicien est un genre qui neuf fois sur dix ne véhicule que du commerce et de l'hagiographie. Matraqué par le marketing, le spectateur finit toujours plongé dans l'ennui si il n'aime pas l'artiste en question ou dans la déception si il en est un adepte. L'une des rares exceptions s'appelle No direction homeet cet éclairage du parcours de Bob Dylan, de sa jeunesse jusqu'en 1966, nous le devons à ce diable de Martin Scorsese.

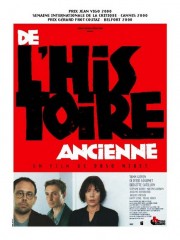

Le documentaire-portrait de musicien est un genre qui neuf fois sur dix ne véhicule que du commerce et de l'hagiographie. Matraqué par le marketing, le spectateur finit toujours plongé dans l'ennui si il n'aime pas l'artiste en question ou dans la déception si il en est un adepte. L'une des rares exceptions s'appelle No direction homeet cet éclairage du parcours de Bob Dylan, de sa jeunesse jusqu'en 1966, nous le devons à ce diable de Martin Scorsese. - Ah non ! Tu ne vas pas encore commencer ta note en parlant de ta difficulté à écrire sur le cinéma de Desplechin, trois mois à peine après

- Ah non ! Tu ne vas pas encore commencer ta note en parlant de ta difficulté à écrire sur le cinéma de Desplechin, trois mois à peine après