(Clint Eastwood / Etats-Unis / 2008)

■■□□

J'ai trouvé la première partie de L'échange (Changeling) remarquable. J'ai cru à ce Los Angeles de la fin des années 20 recréé par Eastwood. Certains ont rechigné devant une "reconstitution trop soignée". Rappelons-leur qu'une reconstitution soignée hollywoodienne vaudra toujours cent fois mieux qu'une reconstitution soignée à la Française, sentant bon la brocante et les messages radiophoniques d'époque (voir l'effroyable Un secret de l'an dernier). Dans L'échange, les hommes et les femmes que l'on croise s'intègrent parfaitement à leur environnement et évoluent dans des décors photographiés magistralement par Tom Stern.

J'ai trouvé la première partie de L'échange (Changeling) remarquable. J'ai cru à ce Los Angeles de la fin des années 20 recréé par Eastwood. Certains ont rechigné devant une "reconstitution trop soignée". Rappelons-leur qu'une reconstitution soignée hollywoodienne vaudra toujours cent fois mieux qu'une reconstitution soignée à la Française, sentant bon la brocante et les messages radiophoniques d'époque (voir l'effroyable Un secret de l'an dernier). Dans L'échange, les hommes et les femmes que l'on croise s'intègrent parfaitement à leur environnement et évoluent dans des décors photographiés magistralement par Tom Stern.

Dans ce milieu ouaté et pourtant rongé par les ténèbres, Christine Collins est soudain confrontée au terrible drame de la disparition de son fils Walter et de la restitution par la police d'un enfant qui n'est pas le sien. Les scènes où l'incroyable se produit, celles où cette mère se retrouve avec un inconnu devant elle, ont laissé insatisfaits plusieurs critiques ("Dans ce cas-là, on ne réagit pas comme ça...", ce genre de réflexions très pertinentes). J'y ai pour ma part trouvé une véritable sensation de trouble, le vacillement d'un esprit déjà pour le moins déstabilisé. Seul petit bémol sur ce point : le caractère et la psychologie du garçon de substitution ne sont guère développés, alors qu'ils intriguent forcément. Adoptant une belle retenue sous ces chapeaux qui l'enserrent, portant joliment sa main gantée vers le bas de son visage lorsqu'elle défaille, l'interprète de Christine Collins est une agréable découverte (on me signale en régie qu'il s'agit en fait d'une certaine Angelina Jolie, star internationale, femme de star international et mère, probablement, de futures stars internationales).

Pour obéir à la fois aux canons du mélodrame et à ceux de la fresque sociale dénonciatrice, le film va prendre successivement plusieurs chemins. Il va ainsi s'arrêter un moment à la case asile pour femmes et malheureusement tomber sur un faux-plat dont il aura du mal à se sortir. Le récit se fait en effet beucoup plus convenu et le discours très appuyé : des dialogues sur-signifiants et des situations extrèmes veulent servir la cause des femmes, le tout vu à travers les exactions policières et l'arbitraire de l'enfermement psychiatrique. C'est dans cet hopital où atterrit Miss Collins qu'a lieu une altercation au cours de laquelle une co-détenue et amie de celle-ci assène un fulgurant coup de poing au salaud de médecin en chef. "Bien fait pour sa gueule !" ne manque pas de crier le spectateur remonté. Ce n'est pas la première fois qu'Eastwood tombe dans ce travers désagréable, mais il le fait ici à deux ou trois reprises.

Malgré cette traversée du ventre mou du film, je n'ai pas décroché totalement grâce au second récit qui s'ouvre parallèlement : une enquète anodine débouchant sur une affreuse découverte. Le cinéaste s'y connaît pour faire monter la tension en envoyant un agent inspecter une ferme désertée. Il faut dire aussi qu'Eastwood et le cinéma américain en général n'en finissent plus de nous terroriser avec les violences subies par les enfants.

Les scènes de procès qui suivent restent des scènes de procès (donc pas forcément palpitantes et ici bizarrement redoublées d'une affaire à l'autre, dans les mêmes lieux et au même moment, au mépris de tout réalisme). Au terme de l'une d'elles, un rebondissement, le premier d'une longue série, nous fait replonger avec plaisir dans les eaux les plus troubles. Cependant, en collant si étroitement aux divagations d'un psychotique et en usant de manière si efficace de flash-backs traumatisants, Eastwood nous fait moins partager le vertige dont est prise l'héroïne, prête à se vouer à n'importe quel saint, voire au diable lui-même, qu'il ne nous manipule sans ménagement aucun. Plus loin, l'insistance que met Christine Collins à accompagner le coupable jusqu'à son dernier souffle, jusqu'au moment où il ne pourra plus rien dire, pendu à sa corde, se comprend aisément et peut expliquer la longueur de la séquence consacrée à l'exécution. Là aussi cependant, affleure un sentiment de gêne. Eastwood s'est-il dit que l'on ne pouvait plus filmer une mise à mort de façon désinvolte ? N'a-til pas fait mine de jouer sur deux tableaux : un châtiment atroce mais un châtiment juste ? A priori similaire à celle que l'on trouve dans le film magistral de Richard Brooks, De sang froid (1967), cette scène n'a, dans L'échange, ni la même clarté, ni la même portée, ni les mêmes prolongements dans l'esprit du spectateur.

A la suite de Million dollar baby, qui restera probablement son plus beau film (ou disons, à égalité avec Impitoyable), les derniers opus de Clint Eastwood sont, je dirai, "à voir" mais avec plus (Mémoires de nos pères, L'échange) ou moins (Lettres d'Iwo Jima) de réserves.

P.S. 1 : Vous aurez remarqué, je l'espère, l'absence totale, dans ce texte des mots classicisme, réactionnaire et crépusculaire.

P.S. 2 : Arrivant alors que le débat (virulent) autour de L'échange est largement entamé, je vous invite à lire différents points de vue, dans un ordre qui irait peu ou prou des plus énervés aux mieux contentés : chez Dr Orlof, Cinématique, Dasola, Rob Gordon, Shangols, La lanterne.

The grandmotherest le premier ouvrage conséquent de David Lynch, un film de 34 minutes réalisé en 1970, après deux très courts métrages (Six figures, 1967, 1', animation et The alphabet, 1968, 4', animation et prises de vues réelles) et avant l'entrée dans l'aventure du tournage de Eraserhead.

The grandmotherest le premier ouvrage conséquent de David Lynch, un film de 34 minutes réalisé en 1970, après deux très courts métrages (Six figures, 1967, 1', animation et The alphabet, 1968, 4', animation et prises de vues réelles) et avant l'entrée dans l'aventure du tournage de Eraserhead. Bien que le dernier long-métrage de Jacques Tati ait été distribué dans les salles françaises à la fin de l'année 1974, Parade n'est pas un film de cinéma. Il s'agit d'une commande passée par la télévision publique suédoise, consistant à capter en vidéo un spectacle de cirque.

Bien que le dernier long-métrage de Jacques Tati ait été distribué dans les salles françaises à la fin de l'année 1974, Parade n'est pas un film de cinéma. Il s'agit d'une commande passée par la télévision publique suédoise, consistant à capter en vidéo un spectacle de cirque. Plus intéressant est le documentaire tourné en 1978, à la demande de Gilbert Trigano. Celui-ci proposa à Tati d'immortaliser la journée du 26 avril où Bastia affrontait les Hollandais du PSV Eindhoven, en match aller de la finale de coupe de l'UEFA. Oubliées dans une cave pendant des années, les bobines du film furent restaurées et montées par Sophie Tatischeff, fille du réalisateur, en 2000, pour aboutir à ce Forza Bastia de 26 minutes.

Plus intéressant est le documentaire tourné en 1978, à la demande de Gilbert Trigano. Celui-ci proposa à Tati d'immortaliser la journée du 26 avril où Bastia affrontait les Hollandais du PSV Eindhoven, en match aller de la finale de coupe de l'UEFA. Oubliées dans une cave pendant des années, les bobines du film furent restaurées et montées par Sophie Tatischeff, fille du réalisateur, en 2000, pour aboutir à ce Forza Bastia de 26 minutes. Bien que je sois incapable d'émettre un jugement sur Le bald'Ettore Scola, compte tenu de l'éloignement, ce film m'est cher pour deux raisons. Tout d'abord, lorsque je vois cette affiche, je la vois au mur du cinéma que je fréquentais alors, celui de Nontron (24300, sous-préfecture de la Dordogne, 3400 habitants). C'est dans cette salle, la plus près de mon chez moi d'adolescent, dans la campagne périgourdine, que j'ai réellement découvert le cinéma. L'année de mes 12 ans, Le baly avait été programmé (peut-être même deux fois, la seconde, début 1984, à l'occasion d'une sortie post-Césars d'où Scola était reparti avec les prix du Meilleur réalisateur et du Meilleur film, ex-aequo avec A nos amours) et je revois très bien ce film annoncé dans le dépliant-programme. La deuxième raison est qu'il s'agit de l'un des films préférés de mon père qui, bien que n'étant pas cinéphile, pouvait s'enticher à l'époque de quelques oeuvres à la fois populaires et suffisamment originales, comme Apocalypse now ou Il était une fois en Amérique (rappelons que Scola balayait ici cinquante ans d'histoire sans sortir d'une salle de bal et sans laisser prononcer un seul mot pas ses personnages).

Bien que je sois incapable d'émettre un jugement sur Le bald'Ettore Scola, compte tenu de l'éloignement, ce film m'est cher pour deux raisons. Tout d'abord, lorsque je vois cette affiche, je la vois au mur du cinéma que je fréquentais alors, celui de Nontron (24300, sous-préfecture de la Dordogne, 3400 habitants). C'est dans cette salle, la plus près de mon chez moi d'adolescent, dans la campagne périgourdine, que j'ai réellement découvert le cinéma. L'année de mes 12 ans, Le baly avait été programmé (peut-être même deux fois, la seconde, début 1984, à l'occasion d'une sortie post-Césars d'où Scola était reparti avec les prix du Meilleur réalisateur et du Meilleur film, ex-aequo avec A nos amours) et je revois très bien ce film annoncé dans le dépliant-programme. La deuxième raison est qu'il s'agit de l'un des films préférés de mon père qui, bien que n'étant pas cinéphile, pouvait s'enticher à l'époque de quelques oeuvres à la fois populaires et suffisamment originales, comme Apocalypse now ou Il était une fois en Amérique (rappelons que Scola balayait ici cinquante ans d'histoire sans sortir d'une salle de bal et sans laisser prononcer un seul mot pas ses personnages). Combat de poids lourds au rayon érotisme : Walerian Borowczyk, lâché film après film par ses défenseurs, proposait un Art d'aimerqui ne semblât pas regarnir ses troupes et Russ Meyer qui, lui, connaissait plutôt une apothéose critique et publique avant de décliner par la suite (l'évolution de sa carrière dessinant ainsi une courbe logiquement mammaire), nous mettait sous le nez ses Megavixens.

Combat de poids lourds au rayon érotisme : Walerian Borowczyk, lâché film après film par ses défenseurs, proposait un Art d'aimerqui ne semblât pas regarnir ses troupes et Russ Meyer qui, lui, connaissait plutôt une apothéose critique et publique avant de décliner par la suite (l'évolution de sa carrière dessinant ainsi une courbe logiquement mammaire), nous mettait sous le nez ses Megavixens. Mieux vaut finir ce panorama avec quelques oublis des mois précédents. En Octobre était sorti l'un des films les plus réputés du grand Raoul Ruiz (voir plus bas), Les trois couronnes du matelot. En novembre, la guerre des Bond battait son plein : quelques semaines après Roger Moore dans Octopussy, Sean Connery retrouvait le costume de 007 dans Jamais plus jamais(pratiquement pas de souvenir de cet épisode-là, mais le nom de son réalisateur, Irvin Kershner, auteur de quelques films personnels et solide artisan au service de la grosse machine hollywoodienne comme avec le deuxième et le meilleur Star wars, est généralement gage de qualité). J'ai également oublié de mentionner le mois dernier les sorties de Erendira(fable sud-américaine qui m'a passablement ennuyé il y a quelques années, pourtant signée Ruy Guerra), de Vassa(de Gleb Panfilov, cinéaste russe, auteur notamment du très beau Thème) et de Quand faut y aller, faut y aller, énième ânerie troussée pour Terence Hill et Bud Spencer, que j'avais adoré à l'époque.

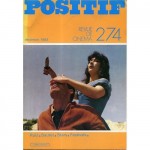

Mieux vaut finir ce panorama avec quelques oublis des mois précédents. En Octobre était sorti l'un des films les plus réputés du grand Raoul Ruiz (voir plus bas), Les trois couronnes du matelot. En novembre, la guerre des Bond battait son plein : quelques semaines après Roger Moore dans Octopussy, Sean Connery retrouvait le costume de 007 dans Jamais plus jamais(pratiquement pas de souvenir de cet épisode-là, mais le nom de son réalisateur, Irvin Kershner, auteur de quelques films personnels et solide artisan au service de la grosse machine hollywoodienne comme avec le deuxième et le meilleur Star wars, est généralement gage de qualité). J'ai également oublié de mentionner le mois dernier les sorties de Erendira(fable sud-américaine qui m'a passablement ennuyé il y a quelques années, pourtant signée Ruy Guerra), de Vassa(de Gleb Panfilov, cinéaste russe, auteur notamment du très beau Thème) et de Quand faut y aller, faut y aller, énième ânerie troussée pour Terence Hill et Bud Spencer, que j'avais adoré à l'époque. Lorsque le mois arrivant n'annonce rien de très palpitant, les revues de cinéma ont le choix entre trois solutions (seule Cinéma 83(300) met en vedette Jean-Claude Brialy). Possibilité n°1 : se plonger dans un passé méconnu. Ainsi, pour les Cahiers du Cinéma (354), le meilleur film du mois est Les anges du boulevard, classique du cinéma chinois des années 30, réalisé par Yuan Muzhi et resté inédit en France jusqu'alors. Possibilité n°2 : revenir sur des films déjà à l'affiche. La Revue du cinéma(389) parle de Pialat et de Sautet, en mettant Garçon ! en couverture. Starfix(10) fête le retour de Sean Connery. Possibilité n°3 : se projeter vers l'avenir. Cinématographe(95) titre joliment "En attendant Godard" (puisque Dieu allait redescendre parmi nous en janvier 84 et nous offrir Prénom Carmen). Dans un autre registre, Premiere (81) va voir les stars en plein désert, sur le tournage de Fort Saganne. Comme Depardieu vient de faire leur dernière une (avec Les compères), c'est Sophie Marceau qui s'y colle. Il y a en fait une autre possibilité : choisir un cinéaste qui fait toujours l'actualité, un cinéaste avec qui l'on s'entretient en ayant à chaque fois deux films de retard sur lui. Par exemple, Raoul Ruiz. Profitant de la sortie récente des Trois couronnes du matelot, de celle imminente de La ville des pirates et de bien d'autres projets en cours, Positif (274) propose un entretien fleuve avec le réalisateur chilien exilé en France, agrémenté de plusieurs études, six mois à peine après un numéro spécial des Cahiers du Cinéma déja imposant.

Lorsque le mois arrivant n'annonce rien de très palpitant, les revues de cinéma ont le choix entre trois solutions (seule Cinéma 83(300) met en vedette Jean-Claude Brialy). Possibilité n°1 : se plonger dans un passé méconnu. Ainsi, pour les Cahiers du Cinéma (354), le meilleur film du mois est Les anges du boulevard, classique du cinéma chinois des années 30, réalisé par Yuan Muzhi et resté inédit en France jusqu'alors. Possibilité n°2 : revenir sur des films déjà à l'affiche. La Revue du cinéma(389) parle de Pialat et de Sautet, en mettant Garçon ! en couverture. Starfix(10) fête le retour de Sean Connery. Possibilité n°3 : se projeter vers l'avenir. Cinématographe(95) titre joliment "En attendant Godard" (puisque Dieu allait redescendre parmi nous en janvier 84 et nous offrir Prénom Carmen). Dans un autre registre, Premiere (81) va voir les stars en plein désert, sur le tournage de Fort Saganne. Comme Depardieu vient de faire leur dernière une (avec Les compères), c'est Sophie Marceau qui s'y colle. Il y a en fait une autre possibilité : choisir un cinéaste qui fait toujours l'actualité, un cinéaste avec qui l'on s'entretient en ayant à chaque fois deux films de retard sur lui. Par exemple, Raoul Ruiz. Profitant de la sortie récente des Trois couronnes du matelot, de celle imminente de La ville des pirates et de bien d'autres projets en cours, Positif (274) propose un entretien fleuve avec le réalisateur chilien exilé en France, agrémenté de plusieurs études, six mois à peine après un numéro spécial des Cahiers du Cinéma déja imposant.