(Xavier Beauvois / France / 2005)

■□□□

Avec Le petit lieutenant, Xavier Beauvois tente de faire une photographie de la police au travail, comme Tavernier le fit en 1992 avec L.627. En suivant un jeune diplômé qui débarque dans une brigade criminelle à Paris et en filmant son quotidien, le cinéaste s'est voulu au plus près de la réalité. Or, première incongruité dans cette optique, il ne distribue dans les rôles de policiers que des visages connus. Cette équipe est donc composée de Nathalie Baye, Jalil Lespert, Roschdy Zem, Antoine Chapey et Beauvois lui-même. On peut ajouter Jaques Perrin en juge. Inutile de dire que, malgré le savoir-faire de chacun, l'effet de réel recherché en prend déjà un coup.

Avec Le petit lieutenant, Xavier Beauvois tente de faire une photographie de la police au travail, comme Tavernier le fit en 1992 avec L.627. En suivant un jeune diplômé qui débarque dans une brigade criminelle à Paris et en filmant son quotidien, le cinéaste s'est voulu au plus près de la réalité. Or, première incongruité dans cette optique, il ne distribue dans les rôles de policiers que des visages connus. Cette équipe est donc composée de Nathalie Baye, Jalil Lespert, Roschdy Zem, Antoine Chapey et Beauvois lui-même. On peut ajouter Jaques Perrin en juge. Inutile de dire que, malgré le savoir-faire de chacun, l'effet de réel recherché en prend déjà un coup.

Pour mieux faire passer la pilule du didactisme, le cinéaste nous fait partager le regard du nouvel arrivant sur ce petit monde. Le problème, c'est qu'il veut absolument tout traiter, tout dire. Nous avons donc un catalogue de personnages (Beauvois, fidèle à son image de rebelle du cinéma français s'est réservé le rôle le plus réac et le plus violent) et de situations reflétant toutes les contradictions qui tiraillent la profession. Donc : Les flics boivent, mais pas toujours; il y a des cons, mais d'autres respectent les lois de la République; c'est pas facile d'entrer dans la police quand on est d'origine maghrébine, quoique ça dépend dans quelle brigade tu te retrouves. Bref, comme le dit l'autre dans sa chanson : "Y'en a des bien". C'est sans doute cette volonté d'exhaustivité qui fit écrire à certains que Beauvois avait réalisé là un grand film humaniste.

L'autre terme retrouvé dans bien des critiques était "regard documentaire". Il est vrai que l'accent est mis sur la routine et que le fil conducteur est une enquète plutôt banale (le point de départ en est le meurtre d'un SDF). L'intention est louable mais la mise en scène a vraiment du mal à suivre. Neutralité de l'image, cadrages passe-partout, dialogues parsemés de répliques qui font mouche ("On nous a filé le fils de Colombo !") bien surlignées par le découpage hyper-classique : la différence avec un téléfilm ne saute pas vraiment aux yeux. On est loin d'une interrogation du réel. Autre aspect désagréable : les blagues de bureau. Chacun, quelque soit son activité, doit connaître ça, pas toujours fier de ses rires. Alors les voir sur un écran... La scène du pétard fumé dans la rue par Baye et Lespert, qui se termine de façon très prévisible par la sympathique mise en garde du jeune homme ayant tiré une taffe avec eux, m'évoque exactement ça : ces moments professionnels et comiques que l'on se remémore entre collègues jusqu'à l'overdose. De plus, quand Beauvois sort du documentaire, c'est pour faire de la bonne vieille psychologie. Car la patronne, alcoolique repentie, retrouve dans le petit lieutenant son fils disparu très tôt.

La barque est donc sacrément chargée. Qu'est-ce qui l'empêche, selon moi, de couler complètement ? Tout d'abord mon attachement à Jalil Lespert, acteur que j'ai toujours trouvé très intéressant, arrivant dans chacun de ses rôles (chez Cantet, Guédiguian, Resnais) à dépasser son apparente lourdeur. Ensuite, ce changement de point de vue inattendu, au milieu du récit. Procédé toujours intriguant, même si il n'est pas ici totalement assumé. Et enfin trois instants de violence éclatants sans prévenir : deux actes sanglants brutaux et anti-spectaculaires, à l'arme blanche, puis par balles, et un coup de fil annonciateur du pire (un plan qui dure un peu plus que les autres, le temps de nous laisser nous demander pourquoi, avant de laisser tomber le couperet).

PS : Le Dr Orlof a été plus rapide que moi à dégainer. Allez donc lire son avis (pas plus enthousiaste).

Le pickpocket Skip McCoy, officiant dans le métro, plonge sa main dans le sac d'une brunette et la soulage de son portefeuille. Au milieu des billets, il trouve un microfilm. Le voilà entre deux feux : une groupe d'espions à la solde des communistes et la police, sans compter le double-jeu mené par la jeune femme qu'il a dupé. L'histoire des mésaventures françaises de Pick up on South Street est assez connue, mais il est toujours plaisant de la rappeler (un bonus concis mais édifiant s'en charge sur le dvd édité par Carlotta). Devant la virulente propagande anti-rouge véhiculée par le film, les distributeurs d'ici décidèrent, par le détournement des dialogues de la version française, de transformer les informations liées à la défense nationale contenues dans le microfilm en données sur la fabrication d'une nouvelle drogue et les agents communistes en dealers de came. Voici pourquoi Pick up on South Street est devenu en France Le port de la drogue, alors que la version originale n'évoque jamais la moindre substance illégale.

Le pickpocket Skip McCoy, officiant dans le métro, plonge sa main dans le sac d'une brunette et la soulage de son portefeuille. Au milieu des billets, il trouve un microfilm. Le voilà entre deux feux : une groupe d'espions à la solde des communistes et la police, sans compter le double-jeu mené par la jeune femme qu'il a dupé. L'histoire des mésaventures françaises de Pick up on South Street est assez connue, mais il est toujours plaisant de la rappeler (un bonus concis mais édifiant s'en charge sur le dvd édité par Carlotta). Devant la virulente propagande anti-rouge véhiculée par le film, les distributeurs d'ici décidèrent, par le détournement des dialogues de la version française, de transformer les informations liées à la défense nationale contenues dans le microfilm en données sur la fabrication d'une nouvelle drogue et les agents communistes en dealers de came. Voici pourquoi Pick up on South Street est devenu en France Le port de la drogue, alors que la version originale n'évoque jamais la moindre substance illégale. L'impasse tragique (The dark corner)

L'impasse tragique (The dark corner)

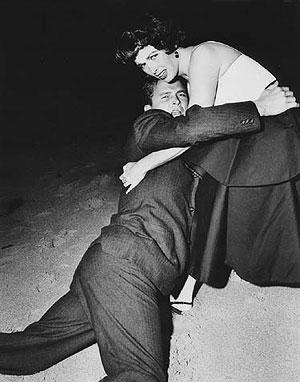

Après En quatrième vitesse, continuons sur le même terrain et passons avec Anthony Mann ce Marché de brutes (Raw deal). En 48, le cinéaste n'est pas encore l'un des grands maîtres du western, mais est déjà un solide artisan du film noir. Et en effet, tout est là : ombres et lumières, personnages obsessionnels, destins tragiques, sans oublier les contraintes budgétaires qui stimulent l'invention visuelle.

Après En quatrième vitesse, continuons sur le même terrain et passons avec Anthony Mann ce Marché de brutes (Raw deal). En 48, le cinéaste n'est pas encore l'un des grands maîtres du western, mais est déjà un solide artisan du film noir. Et en effet, tout est là : ombres et lumières, personnages obsessionnels, destins tragiques, sans oublier les contraintes budgétaires qui stimulent l'invention visuelle.

Réalisé entre Klute (1971) et Les hommes du président (1976), ensemble d'oeuvres qui forme a posteriori une fameuse trilogie paranoïaque, A cause d'un assassinat (The Parallax view) est un modèle de thriller politique. L'assassinat en question est celui d'un sénateur américain, abattu, d'après la version officielle, par un individu isolé. Pourtant, trois ans après les faits, Joe Frady, journaliste, s'inquiète de voir disparaître un a un tous les témoins de la scène. Son enquête périlleuse lui fait découvrir les agissements de la Parallax, entreprise recrutant déséquilibrés ou autres asociaux pour en faire les instruments d'assassinats politiques.

Réalisé entre Klute (1971) et Les hommes du président (1976), ensemble d'oeuvres qui forme a posteriori une fameuse trilogie paranoïaque, A cause d'un assassinat (The Parallax view) est un modèle de thriller politique. L'assassinat en question est celui d'un sénateur américain, abattu, d'après la version officielle, par un individu isolé. Pourtant, trois ans après les faits, Joe Frady, journaliste, s'inquiète de voir disparaître un a un tous les témoins de la scène. Son enquête périlleuse lui fait découvrir les agissements de la Parallax, entreprise recrutant déséquilibrés ou autres asociaux pour en faire les instruments d'assassinats politiques. Le tracé suivi par No country for old men est sans doute le plus clair de tout le cinéma des frères Coen : un homme tombe par hasard sur une valise pleine de dollars et devient la proie d'un tueur, lui-même poursuivi, le tout sous le regard d'un vieux sheriff. Pas de machination, pas de plan minutieusement préparé qui foire par la bétise des personnages, on va ici droit à l'essentiel en suivant une course-poursuite violente vers le Mexique et retour. L'humour est délibérément absent, ne laissant que quelques traces de grotesque, trop noir pour que l'on en rigole, et même les habituels seconds rôles aux physiques peu avenants (les coiffures improbables, les obèses...) ne sont pas source de gags cartoonesques. Gardant ainsi la seule ossature du récit, les Coen ne s'embarrassent pas de psychologie et ne filment que des figures. Ed Tom Bell (Tommy Lee Jones) est le sheriff, Llewelyn Moss (Josh Brolin) est l'homme traqué, Anton Chigurh (Javier Bardem) est le tueur omniscient. Llewelyn est caractérisé par ses seuls mouvements et réactions, notamment dans les extraordinaires séquences qui le voient s'affairer autour du lieu du massacre, et Chigurh porte toute la mythologie du tueur, sans autre explication à son efficacité et sa violence. Seul le sheriff prend de la distance (puisqu'il est toujours en retard d'un coup) et élabore un discours. Un discours d'impuissance totale face au mal et d'incompréhension face à la nature humaine. No country for old men est donc un film peu bavard. Le seul homme prolixe se le voit aussitôt reprocher et disparaît rapidement de l'écran. De la même façon, on se demandera soudain au moment du générique de fin si l'on a entendu une seule note de musique au cours du film (mis à part la chanson mexicaine entonnée par les quatre musiciens de rue).

Le tracé suivi par No country for old men est sans doute le plus clair de tout le cinéma des frères Coen : un homme tombe par hasard sur une valise pleine de dollars et devient la proie d'un tueur, lui-même poursuivi, le tout sous le regard d'un vieux sheriff. Pas de machination, pas de plan minutieusement préparé qui foire par la bétise des personnages, on va ici droit à l'essentiel en suivant une course-poursuite violente vers le Mexique et retour. L'humour est délibérément absent, ne laissant que quelques traces de grotesque, trop noir pour que l'on en rigole, et même les habituels seconds rôles aux physiques peu avenants (les coiffures improbables, les obèses...) ne sont pas source de gags cartoonesques. Gardant ainsi la seule ossature du récit, les Coen ne s'embarrassent pas de psychologie et ne filment que des figures. Ed Tom Bell (Tommy Lee Jones) est le sheriff, Llewelyn Moss (Josh Brolin) est l'homme traqué, Anton Chigurh (Javier Bardem) est le tueur omniscient. Llewelyn est caractérisé par ses seuls mouvements et réactions, notamment dans les extraordinaires séquences qui le voient s'affairer autour du lieu du massacre, et Chigurh porte toute la mythologie du tueur, sans autre explication à son efficacité et sa violence. Seul le sheriff prend de la distance (puisqu'il est toujours en retard d'un coup) et élabore un discours. Un discours d'impuissance totale face au mal et d'incompréhension face à la nature humaine. No country for old men est donc un film peu bavard. Le seul homme prolixe se le voit aussitôt reprocher et disparaît rapidement de l'écran. De la même façon, on se demandera soudain au moment du générique de fin si l'on a entendu une seule note de musique au cours du film (mis à part la chanson mexicaine entonnée par les quatre musiciens de rue). Le troisième long métrage de James Gray, La nuit nous appartient (We own the night), est de nouveau un film noir tournant autour d'une affaire de famille. Dans les années 80, Bobby Green, frère et fils de haut-gradés dans la police new yorkaise, gravit les échelons du monde de la nuit, devenant gérant de night club grâce à ses connaissances dans le milieu. Les dealers et la police se livrant une guerre sanglante et lui-même ayant caché à ses patrons et clients ses liens de parenté, il est obligé de choisir son camp lorsque les membres de sa famille sont menacés de mort par des mafieux russes.

Le troisième long métrage de James Gray, La nuit nous appartient (We own the night), est de nouveau un film noir tournant autour d'une affaire de famille. Dans les années 80, Bobby Green, frère et fils de haut-gradés dans la police new yorkaise, gravit les échelons du monde de la nuit, devenant gérant de night club grâce à ses connaissances dans le milieu. Les dealers et la police se livrant une guerre sanglante et lui-même ayant caché à ses patrons et clients ses liens de parenté, il est obligé de choisir son camp lorsque les membres de sa famille sont menacés de mort par des mafieux russes. En août dernier, sorti de La fille coupée en deux, je regrettais ici même, malgré leurs qualités évidentes, le ronronnement des films de Chabrol ayant suivis La cérémonie. Forcément, trois mois plus tard, je tombe sur la pièce du puzzle que j'avais oublié sous le tapis, celle qui ressemble apparemment aux autres mais qui, finalement, remet tout en cause, celle qui n'attire pas l'oeil en premier mais qui se révèle la plus belle. Avec La demoiselle d'honneur, Chabrol adapte à nouveau un roman de Ruth Rendell, près de dix ans après La cérémonie. Comme Woody Allen dernièrement, il s'attache à des personnages de classe moins élevée que d'habitude. Le cadre de départ est celui d'une petite maison de la banlieue nantaise. Une mère de famille très attentionnée s'en sort plus ou moins comme coiffeuse à domicile et garde sous son toit ses trois grands enfants d'une vingtaine d'années. Ses deux filles suivent des voies opposées : la cadette flirte avec les embrouilles, l'autre se marie. L'aîné des trois, Philippe, est le mieux installé professionnellement, cadre commercial très compétent dans une petite entreprise du bâtiment. Le mariage de sa soeur l'amène à rencontrer Senta, l'une des demoiselles d'honneur. Celle-ci l'entraîne dans une histoire de passion amoureuse exclusive, à la lisière de la folie meurtrière.

En août dernier, sorti de La fille coupée en deux, je regrettais ici même, malgré leurs qualités évidentes, le ronronnement des films de Chabrol ayant suivis La cérémonie. Forcément, trois mois plus tard, je tombe sur la pièce du puzzle que j'avais oublié sous le tapis, celle qui ressemble apparemment aux autres mais qui, finalement, remet tout en cause, celle qui n'attire pas l'oeil en premier mais qui se révèle la plus belle. Avec La demoiselle d'honneur, Chabrol adapte à nouveau un roman de Ruth Rendell, près de dix ans après La cérémonie. Comme Woody Allen dernièrement, il s'attache à des personnages de classe moins élevée que d'habitude. Le cadre de départ est celui d'une petite maison de la banlieue nantaise. Une mère de famille très attentionnée s'en sort plus ou moins comme coiffeuse à domicile et garde sous son toit ses trois grands enfants d'une vingtaine d'années. Ses deux filles suivent des voies opposées : la cadette flirte avec les embrouilles, l'autre se marie. L'aîné des trois, Philippe, est le mieux installé professionnellement, cadre commercial très compétent dans une petite entreprise du bâtiment. Le mariage de sa soeur l'amène à rencontrer Senta, l'une des demoiselles d'honneur. Celle-ci l'entraîne dans une histoire de passion amoureuse exclusive, à la lisière de la folie meurtrière. Décidément, entre Woody Allen et David Cronenberg, Londres semble inspirer actuellement les grands créateurs. Et toujours, les cadavres s'amoncellent.

Décidément, entre Woody Allen et David Cronenberg, Londres semble inspirer actuellement les grands créateurs. Et toujours, les cadavres s'amoncellent.