(Bernardo Bertolucci / France, Grande-Bretagne, Italie / 2003)

■■■□

"La rue est entrée dans la chambre". Vers la fin d'Innocents (The dreamers), Isabelle explique ainsi le bris de glace, provoqué par un pavé, à Matthew et Theo, réveillés en sursaut. L'incident semble n'exister que comme tour scénaristique un peu forcé. Mais il y a le rythme que Bertolucci donne à sa scène, l'affairement d'Isabelle occupée à cacher quelque chose aux deux autres et surtout cette phrase, qui sonne comme une belle trouvaille, appropriée à la fois à l'instant et à l'heure et demie que nous venons de passer avec ces trois personnes. Tout le charme fragile du film est résumé dans cette scène.

"La rue est entrée dans la chambre". Vers la fin d'Innocents (The dreamers), Isabelle explique ainsi le bris de glace, provoqué par un pavé, à Matthew et Theo, réveillés en sursaut. L'incident semble n'exister que comme tour scénaristique un peu forcé. Mais il y a le rythme que Bertolucci donne à sa scène, l'affairement d'Isabelle occupée à cacher quelque chose aux deux autres et surtout cette phrase, qui sonne comme une belle trouvaille, appropriée à la fois à l'instant et à l'heure et demie que nous venons de passer avec ces trois personnes. Tout le charme fragile du film est résumé dans cette scène.

Bertolucci replonge dans 68. Il démarre son récit (après un superbe générique) par une évocation de l'affaire Langlois. Matthew, le jeune étudiant américain, fait la connaissance d'Isabelle et Theo, soeur et frère, lors d'une manifestation organisée à la Cinémathèque et visant à soutenir son directeur, menacé par le Ministère. La reconstitution est appliquée, mais déjà, Bertolucci tente un coup audacieux : mêler des plans actuels de Jean-Pierre Léaud (et de Jean-Pierre Kalfon) en train de rejouer ce qu'il faisait à l'époque (harangue au mégaphone, lancer de tracts...) aux images d'archives réelles, allant jusqu'à raccorder les unes aux autres dans le mouvement et créant ainsi une émotion inédite. Plus que sur la politique, c'est sur la cinéphilie que se forme le trio. Matthew a tôt fait d'emménager chez ses deux nouveaux amis, d'autant plus facilement que les parents de ceux-ci doivent quitter l'appartement pour plusieurs jours. S'ensuivent des discussions tournant autour du cinéma, des devinettes, des mimes entretenant la mémoire et les connaissances de chacun. Parfois, comme pour situer les événements de mai, la patte de Bertolucci se fait un peu trop pédagogique (la comparaison entre Chaplin et Keaton ou l'inévitable blague à propos de Jerry Lewis, génie vu de France et pitre sans intérêt vu des Etats-Unis). La plupart du temps, c'est le plaisir de la citation qui l'emporte, essentiellement grâce au choix du cinéaste d'insérer dans son film des extraits des titres évoqués. Une simple énumération verbale serait vite lassante. Montés avec bonheur, ces flashs de classiques en noir et blanc donnent une autre dimension émotionnelle à la chose (mais le même principe appliqué à la musique, avec l'utilisation parsemée dans tout le récit de célèbres partitions, passe moins bien).

Puis, la politique et la cinéphilie disparaissent. L'enfermement des trois se fait total dans ce luxueux appartement et les jeux se font sur le terrain de la séduction et du sexe. Il n'y aura plus d'extraits (sauf un, de Mouchette, pour le coup pas indispensable). La caméra joue merveilleusement de ce décor aux larges pièces et aux couloirs étroits. L'appartement est un lieu à la fois vaste (on y joue à cache-cache) et exigu (on est toujours collé l'un contre l'autre). Une belle scène montre cela clairement : trois corps sont recroquevillés dans une petite baignoire, au milieu d'une grande salle de bain. L'inceste, l'autodesctruction, les rapports de force (qui s'inversent joliment par rapport à la donnée de départ : le couple cool qui déniaise le troisième), le repli : tout cela sonne fort. Pourtant, jamais le film ne tend vers la noirceur du Dernier tango à Paris. Extrêmement vivant, Innocentsest surtout un film diablement sexy. Des trois jeunes comédiens, Michael Pitt, tout à fait crédible, qui était là entre Bully et Last days, est le plus étonnant. Louis Garrel, que je découvre sur un écran à cette occasion, est très bien (même si il m'a semblé l'avoir vu faire son Léaud dans deux ou trois scènes, mais c'est pas très gênant). Quant à Eva Green, elle est... hum... comment dire ça... affriolante est un peu faible... enfin vous comprenez.

N'ayant plus rien vu de Bertolucci depuis la sortie d'Un thé au Sahara en 90, je n'attendais pas grand chose d'Innocents. En passant sur quelques scories (le retour des parents, des scènes de rue moyennes...), la surprise en est donc d'autant plus agréable.

Un Ozu. Cela faisait un sacré bail. Et le temps passant, si je connais toute sa filmographie d'après-guerre, je serai bien en peine de mettre en avant clairement tel ou tel titre. Dans ces années-là, l'oeuvre d'Ozu est si compacte, cohérente, uniquement bâtie sur d'infimes variations autour de mêmes thèmes, que la mémoire finit par ne plus bien discerner les films les uns des autres. A moins de les voir plusieurs fois, il me semble que les préférences ne s'établissent pas sur grand chose, voire même, ne reposent finalement que sur l'étât d'esprit du moment.

Un Ozu. Cela faisait un sacré bail. Et le temps passant, si je connais toute sa filmographie d'après-guerre, je serai bien en peine de mettre en avant clairement tel ou tel titre. Dans ces années-là, l'oeuvre d'Ozu est si compacte, cohérente, uniquement bâtie sur d'infimes variations autour de mêmes thèmes, que la mémoire finit par ne plus bien discerner les films les uns des autres. A moins de les voir plusieurs fois, il me semble que les préférences ne s'établissent pas sur grand chose, voire même, ne reposent finalement que sur l'étât d'esprit du moment. On entre dans Los muertospar un beau plan sinueux qui, dans l'épaisseur d'une forêt tropicale, nous laisse entrevoir deux corps ensanglantés puis une silhouette d'homme tenant une machette à la main. Promesse d'une tragédie fiévreuse ? Que nenni. De toute évidence, nous sommes bel et bien en présence de l'un des champions de l'Internationale Auteuriste, mouvance proposant des oeuvres radicales à la narration dégraissée jusqu'au néant et ayant pour chefs de file le thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, le portugais Pedro Costa ou le mexicain Carlos Reygadas (n'écoutant que mon courage, je découvrirai bientôt, de ce dernier, Japon). Toujours fort de qualités plastiques indéniables, ce cinéma-là commence à devenir tout aussi prévisible que le versant classique auquel il est censé s'opposer. Dans Los muertos, au bout de vingt minutes, nous avons ainsi droit à l'inévitable séquence sexuelle filmée dans toute sa crudité, s'arrêtant comme elle a déboulé, de manière abrupte entre deux plans contemplatifs. Autre geste de cinéaste censé authentifier la radicalité de l'ensemble : filmer un rituel in extenso. Ici, on voit longuement le héros attraper, tuer et vider une chèvre. Bon manque de bol pour moi, j'ai déjà vu faire ça dans la famille, à la campagne. C'était sur des moutons, mais les gestes sont les mêmes. L'intérêt documentaire se révèle donc nul.

On entre dans Los muertospar un beau plan sinueux qui, dans l'épaisseur d'une forêt tropicale, nous laisse entrevoir deux corps ensanglantés puis une silhouette d'homme tenant une machette à la main. Promesse d'une tragédie fiévreuse ? Que nenni. De toute évidence, nous sommes bel et bien en présence de l'un des champions de l'Internationale Auteuriste, mouvance proposant des oeuvres radicales à la narration dégraissée jusqu'au néant et ayant pour chefs de file le thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, le portugais Pedro Costa ou le mexicain Carlos Reygadas (n'écoutant que mon courage, je découvrirai bientôt, de ce dernier, Japon). Toujours fort de qualités plastiques indéniables, ce cinéma-là commence à devenir tout aussi prévisible que le versant classique auquel il est censé s'opposer. Dans Los muertos, au bout de vingt minutes, nous avons ainsi droit à l'inévitable séquence sexuelle filmée dans toute sa crudité, s'arrêtant comme elle a déboulé, de manière abrupte entre deux plans contemplatifs. Autre geste de cinéaste censé authentifier la radicalité de l'ensemble : filmer un rituel in extenso. Ici, on voit longuement le héros attraper, tuer et vider une chèvre. Bon manque de bol pour moi, j'ai déjà vu faire ça dans la famille, à la campagne. C'était sur des moutons, mais les gestes sont les mêmes. L'intérêt documentaire se révèle donc nul. Peau d'Âne vieillit bien. Ou plutôt, Peau d'Âne a arrêté de vieillir, depuis la dernière fois. La fantaisie de Demy capte toujours l'attention des gamins, ce qui, après tout, est le principal.

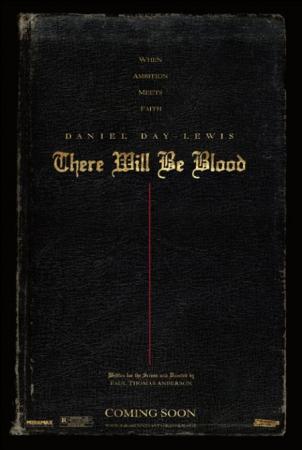

Peau d'Âne vieillit bien. Ou plutôt, Peau d'Âne a arrêté de vieillir, depuis la dernière fois. La fantaisie de Demy capte toujours l'attention des gamins, ce qui, après tout, est le principal. There will be blood and bones. Oui oui, je n'ai vu ces deux films l'un à la suite de l'autre que pour pouvoir écrire ce jeu de mot.

There will be blood and bones. Oui oui, je n'ai vu ces deux films l'un à la suite de l'autre que pour pouvoir écrire ce jeu de mot.

Vu comme ça, ça a l'air facile le cinéma. Vous filmez longuement trois beaux jeunes gens dans une barque perdue au milieu d'une mer d'huile, dans un noir et blanc contrasté, sans autre son que la Gymnopédie n°2d'Erik Satie (réorchestrée par Debussy dans une version à tomber) et vous obtenez l'une des plus belles séquences du monde.

Vu comme ça, ça a l'air facile le cinéma. Vous filmez longuement trois beaux jeunes gens dans une barque perdue au milieu d'une mer d'huile, dans un noir et blanc contrasté, sans autre son que la Gymnopédie n°2d'Erik Satie (réorchestrée par Debussy dans une version à tomber) et vous obtenez l'une des plus belles séquences du monde. L'une des postures critiques qui m'insupporte le plus est celle qui pose la représentation des camps de concentration et d'extermination nazis comme le tabou absolu du cinéma, celle qui assène régulièrement que depuis Shoahde Claude Lanzmann, il n'est plus possible d'aborder frontalement cette catastrophe. Si il est évident que le sujet requiert mille précautions, que l'esthétisme peut vite rendre toute mise en scène détestable, que certaines choses, comme une chambre à gaz vue de l'intérieur aux côtés des victimes, ne peuvent pas être filmées (et encore, quelqu'un, un jour, trouvera peut-être un moyen acceptable de le faire), pourquoi décréter un interdit total ? Pourquoi aucun cinéaste ne devrait essayer ? La liste de Schindler et La trêve, entre autres, ont ainsi été discrédités tour à tour (je ne parle pas de La vie est belle, que j'aime beaucoup, car son propos n'était pas de traiter de manière réaliste de la shoah). Effectivement problématiques, essentiellement en raison de choix de mise en scène très contestables pour certaines séquences (la petite fille au manteau rouge ou les douches chez Spielberg, la génuflexion de l'officier nazi face au déporté libéré chez Rosi), ces deux films n'en sont pas pour autant odieux.

L'une des postures critiques qui m'insupporte le plus est celle qui pose la représentation des camps de concentration et d'extermination nazis comme le tabou absolu du cinéma, celle qui assène régulièrement que depuis Shoahde Claude Lanzmann, il n'est plus possible d'aborder frontalement cette catastrophe. Si il est évident que le sujet requiert mille précautions, que l'esthétisme peut vite rendre toute mise en scène détestable, que certaines choses, comme une chambre à gaz vue de l'intérieur aux côtés des victimes, ne peuvent pas être filmées (et encore, quelqu'un, un jour, trouvera peut-être un moyen acceptable de le faire), pourquoi décréter un interdit total ? Pourquoi aucun cinéaste ne devrait essayer ? La liste de Schindler et La trêve, entre autres, ont ainsi été discrédités tour à tour (je ne parle pas de La vie est belle, que j'aime beaucoup, car son propos n'était pas de traiter de manière réaliste de la shoah). Effectivement problématiques, essentiellement en raison de choix de mise en scène très contestables pour certaines séquences (la petite fille au manteau rouge ou les douches chez Spielberg, la génuflexion de l'officier nazi face au déporté libéré chez Rosi), ces deux films n'en sont pas pour autant odieux.