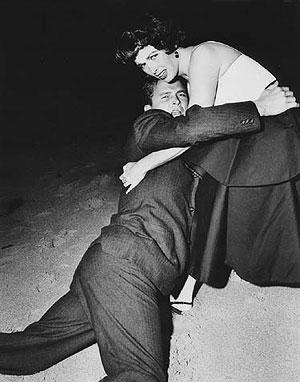

(Benoit Jacquot / France / 2004)

■■□□

Le sentiment que procure le film de Benoit Jacquot est assez opposé à l'urgence et la tension que prédisent son titre qui claque, son esthétique en noir et blanc et son économie. Relatant la cavale de quatre jeunes gens de Paris à Athènes, via l'Espagne et le Maroc, A tout de suite est moins chargé de la tension du film de genre que du sentiment cotonneux de la chronique.

Le sentiment que procure le film de Benoit Jacquot est assez opposé à l'urgence et la tension que prédisent son titre qui claque, son esthétique en noir et blanc et son économie. Relatant la cavale de quatre jeunes gens de Paris à Athènes, via l'Espagne et le Maroc, A tout de suite est moins chargé de la tension du film de genre que du sentiment cotonneux de la chronique.

Il faut un certain temps pour que le film capte l'attention. La partie parisienne pose la situation (une fille bourgeoise se lie avec un jeune homme qui bientôt braque une banque), mais usant de l'ellipse et refusant toute concession au genre, elle a du mal à nous passionner. C'est bien lorsque la fuite se fait indispensable pour les personnages que le film peut offrir de beaux moments, par la liberté que leur laisse alors le cinéaste. Certes, les multiples détours que prend l'intrigue dans la foulée des égarements de son héroïne, dont on épouse le point de vue tout du long, sont d'un intérêt très variable, mais le voyage a du charme. Les seuls moments de tension, rendue de façon assez originale, sont liés aux passages des différentes douanes. Entre ceux-ci, comme il est dit en voix-off, c'est un peu les vacances, le temps de poser un regard sur une ville, un paysage. Traitant d'une histoire vraie se déroulant dans les années 70, Benoit Jacquot fait l'étrange choix de montrer les villes traversées par des images d'archives d'époque, qui raccordent assez mal avec le reste. On en vient à préférer les vues documentaires sur les pas d'Isild Le Besco, même si elles se soucient peu, pour ce qui est des pays du Sud, de masquer les traits de modernité.

Lunatique : l'actrice principale, quasiment présente à chaque plan, nous paraît tantôt attachante, tantôt énervante (étonnemment amorphe lorsqu'elle se retrouve seule à Athènes), parfaitement à l'image du film. La chose la plus étrange est sans doute qu'alors que nous assistons aux conséquences d'un coup de foudre et à la cavale de deux couples, ce qui nous touche ce sont les rapports entre les femmes. Tout d'abord ceux qui se tissent entre les deux filles (ces deux "bourges" s'encanaillant avec leurs voyous respectifs). Une fois arrivés en Grèce, l'amoureux est évacué et aucun homme ne parvient à tenir sa place. Tous se font éjecter du cadre plus ou moins rapidement. La seule personne de qui l'héroïne accepte durablement la tendresse est sa collègue de travail. De retour au point de départ, elle se liera fortement à la femme qui les aida dans leur fuite, retrouvera sa famille mais choisira de vivre du côté maternel, et, rencontrant les parents de son amant, n'arrivera ici aussi à ne communiquer qu'avec la mère. Benoit Jacquot a ainsi poussé jusqu'au bout son désir de ne filmer, sous le prétexte du fait divers, que son actrice fétiche et quelques femmes.

Les fils de l'homme (Children of men) nous transporte dans le Londres de 2027. La planète entière est livrée au chaos et la Grande-Bretagne se referme sur elle-même, menant une lutte sans merci contre tous les réfugiés. Le tableau est terrifiant entre surveillance permanente des citoyens, appels incessants à la délation et mise en cages puis en camps des immigrés. Le récit démarre avec la mort de celui qui était alors le plus jeune être humain sur terre, âgé de 18 ans. En effet, un fléau d'origine inconnue frappe depuis des années l'humanité entière : la stérilité. La surprise sera donc de taille pour Theo, quand il sera tiré de sa triste vie de bureau par son ex-femme, leader d'un groupe d'activistes, qui le charge d'escorter à travers le pays une réfugiée enceinte.

Les fils de l'homme (Children of men) nous transporte dans le Londres de 2027. La planète entière est livrée au chaos et la Grande-Bretagne se referme sur elle-même, menant une lutte sans merci contre tous les réfugiés. Le tableau est terrifiant entre surveillance permanente des citoyens, appels incessants à la délation et mise en cages puis en camps des immigrés. Le récit démarre avec la mort de celui qui était alors le plus jeune être humain sur terre, âgé de 18 ans. En effet, un fléau d'origine inconnue frappe depuis des années l'humanité entière : la stérilité. La surprise sera donc de taille pour Theo, quand il sera tiré de sa triste vie de bureau par son ex-femme, leader d'un groupe d'activistes, qui le charge d'escorter à travers le pays une réfugiée enceinte. Pour ma part, je le suis assez, mais sans excès. Le cinéma de Sam Peckinpah est peu aimable, son style assez heurté, son propos loin du politiquement correct. La horde sauvage et surtout Les chiens de paille, qui sont souvent ceux que l'on découvre en premier, sont des expériences fortes qui restent en mémoire des années après. Pat Garrett et Billy the Kid, à l'opposé des éclats de violence des deux précédents, est un superbe western désabusé. Plus récemment pour moi, la découverte de Croix de ferfut importante. Peu mis en avant, datant d'une période plus chaotique pour l'auteur, souffrant d'un budget plus que modeste, il s'avère être l'un des meilleurs films de guerre de l'époque. Pour ce qui est des autres, j'avoue que j'aimerais revoir Alfredo Garcia, l'opus qui, au sein de la filmographie de Peckinpah, n'a cessé ces dernières années de voir sa côte grimper auprès des cinéphiles.

Pour ma part, je le suis assez, mais sans excès. Le cinéma de Sam Peckinpah est peu aimable, son style assez heurté, son propos loin du politiquement correct. La horde sauvage et surtout Les chiens de paille, qui sont souvent ceux que l'on découvre en premier, sont des expériences fortes qui restent en mémoire des années après. Pat Garrett et Billy the Kid, à l'opposé des éclats de violence des deux précédents, est un superbe western désabusé. Plus récemment pour moi, la découverte de Croix de ferfut importante. Peu mis en avant, datant d'une période plus chaotique pour l'auteur, souffrant d'un budget plus que modeste, il s'avère être l'un des meilleurs films de guerre de l'époque. Pour ce qui est des autres, j'avoue que j'aimerais revoir Alfredo Garcia, l'opus qui, au sein de la filmographie de Peckinpah, n'a cessé ces dernières années de voir sa côte grimper auprès des cinéphiles. Funny games U.S., auto-remake de Michael Haneke sort sur les écrans cette semaine. Cette copie est apparemment conforme à l'original, au plan près. Le but du cinéaste était de proposer sa démonstration à un maximum de spectateurs américains en tournant sa nouvelle version sur place et avec des interprètes du cru. Pour ceux qui connaissent déjà Funny games Autriche, le degré d'envie de revivre l'expérience variera certainement selon les gens du refus de se replonger dans le sordide au plaisir du jeu des sept différences. Je n'ai pour ma part pas encore tranché, mais je profite de l'occasion pour revenir sur la première mouture, découverte seulement l'an dernier.

Funny games U.S., auto-remake de Michael Haneke sort sur les écrans cette semaine. Cette copie est apparemment conforme à l'original, au plan près. Le but du cinéaste était de proposer sa démonstration à un maximum de spectateurs américains en tournant sa nouvelle version sur place et avec des interprètes du cru. Pour ceux qui connaissent déjà Funny games Autriche, le degré d'envie de revivre l'expérience variera certainement selon les gens du refus de se replonger dans le sordide au plaisir du jeu des sept différences. Je n'ai pour ma part pas encore tranché, mais je profite de l'occasion pour revenir sur la première mouture, découverte seulement l'an dernier. L'impasse tragique (The dark corner)

L'impasse tragique (The dark corner)

Après En quatrième vitesse, continuons sur le même terrain et passons avec Anthony Mann ce Marché de brutes (Raw deal). En 48, le cinéaste n'est pas encore l'un des grands maîtres du western, mais est déjà un solide artisan du film noir. Et en effet, tout est là : ombres et lumières, personnages obsessionnels, destins tragiques, sans oublier les contraintes budgétaires qui stimulent l'invention visuelle.

Après En quatrième vitesse, continuons sur le même terrain et passons avec Anthony Mann ce Marché de brutes (Raw deal). En 48, le cinéaste n'est pas encore l'un des grands maîtres du western, mais est déjà un solide artisan du film noir. Et en effet, tout est là : ombres et lumières, personnages obsessionnels, destins tragiques, sans oublier les contraintes budgétaires qui stimulent l'invention visuelle.

Figure de proue de l'avant-garde française des années 20 aux côtés de Louis Delluc, Marcel L'Herbier ou Jean Epstein, Germaine Dulac signe en 1927 L'invitation au voyage, film d'une quarantaine de minutes, prenant comme point de départ un poème de Baudelaire. Une femme délaissée par son mari se rend un soir seule dans un cabaret. Repoussant les avances d'un premier homme, elle accepte ensuite celles d'un officier de la marine et, entre deux verres et deux pas de danse, laisse ses pensées voguer vers des fantasmes d'adultère et d'aventures exotiques.

Figure de proue de l'avant-garde française des années 20 aux côtés de Louis Delluc, Marcel L'Herbier ou Jean Epstein, Germaine Dulac signe en 1927 L'invitation au voyage, film d'une quarantaine de minutes, prenant comme point de départ un poème de Baudelaire. Une femme délaissée par son mari se rend un soir seule dans un cabaret. Repoussant les avances d'un premier homme, elle accepte ensuite celles d'un officier de la marine et, entre deux verres et deux pas de danse, laisse ses pensées voguer vers des fantasmes d'adultère et d'aventures exotiques.

Arte vient de terminer la diffusion de la série documentaire The war. Quatorze épisodes, soit près de quatorze heures au total, pour raconter la seconde guerre mondiale vue du côté américain. En se lançant dans cette saga, le documentariste Ken Burns (et son associée Lynn Novick) avait un double but : retracer l'historique des batailles menées sur les fronts de l'Afrique du Nord, de l'Europe de l'Ouest et du Pacifique, mais aussi et surtout donner à voir la guerre à hauteur d'homme en partant d'expériences personnelles.

Arte vient de terminer la diffusion de la série documentaire The war. Quatorze épisodes, soit près de quatorze heures au total, pour raconter la seconde guerre mondiale vue du côté américain. En se lançant dans cette saga, le documentariste Ken Burns (et son associée Lynn Novick) avait un double but : retracer l'historique des batailles menées sur les fronts de l'Afrique du Nord, de l'Europe de l'Ouest et du Pacifique, mais aussi et surtout donner à voir la guerre à hauteur d'homme en partant d'expériences personnelles.