Un an après avoir lancé une invitation à répondre à un brillant questionnaire portant sur l'érotisme au cinéma, Ludovic, du toujours recommandable blog Cinématique, a décidé d'arpenter le versant opposé et nous demande de plancher cette fois-ci sur la mort à l'écran. Je publie donc ci-dessous ma contribution à cette enquête macabre mais stimulante et je vous souhaite, par la même occasion, à tous et à toutes, une bonne Toussaint, Fête des défunts, Halloween etc...

*****

1 - Quel est le plus beau meurtre cinématographique ?

Abe Sada étrangle Ishida Kichizo (L'empire des sens, Nagisa Oshima, 1976)

2 - Quel est à vos yeux le cinéaste le plus morbide ?

Tim Burton

(photographie de Nicolas Guérin)

3 - Et le film le plus macabre ?

Massacre à la tronçonneuse (Tobe Hooper, 1974)

4 - Quel est le personnage dont la mort à l'écran vous a le plus ému ?

Dominic qui tombe sous les balles de Bugsy (Il était une fois en Amérique, Sergio Leone, 1983)

5 - Celle qui vous a le plus soulagé ?

Celle de Peter, abattu par Anna... jusqu'à ce que Paul prenne la télécommande et rembobine les images (Funny games, Michael Haneke, 1997)

6 - Quel est votre zombi favori ?

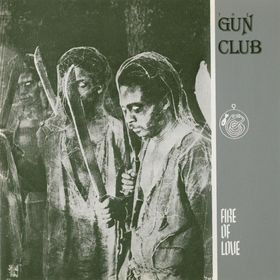

Le zombie domestiqué du Jour des morts-vivants ou le grand Noir de Vaudou ? Plus honnêtement, et même si cela nous fait sortir du cadre cinématographique, ceux que l'on trouve sur la pochette de ce classique absolu :

The Gun Club, Fire of love, 1981

7 - Pour quelle arme du crime, gardez-vous un faible ?

Les couteaux de cuisine m'ont toujours à la fois fasciné et effrayé.

Psychose (Alfred Hitchcock, 1960)

8 - Quelle personnification de la mort vous a le plus marqué ?

Carole Bouquet dans Buffet froid (Bertrand Blier, 1979)

9 - Quelle séquence d'enterrement vous a semblé la moins convenue ?

Celle de Man on the moon (Milos Forman, 1999)

10 - Quel est votre fantôme fétiche ?

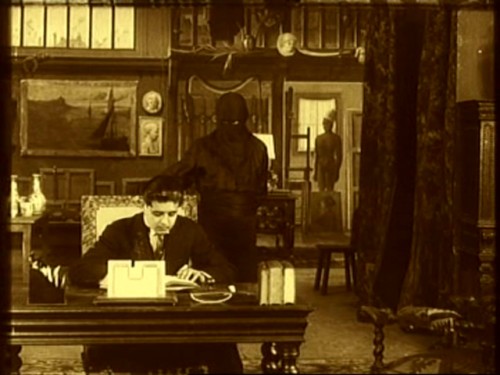

Fantômas (Louis Feuillade, 1914)

11 - Avez-vous déjà souhaité la mort d'un personnage ?

Trés récemment, celle de Mark Zuckerberg dans The social network (David Fincher, 2010), mais la réalisation de ce souhait était, pour bien des raisons, difficilement concevable...

12 - A l'approche de votre mort, si vous aviez le temps de mettre en ordre vos affaires, quel film souhaiteriez-vous avoir la possibilité de regarder une toute dernière fois ?

Mauvais sang et ses derniers instants (Leos Carax, 1986)

13 - Pour quel tueur en séries avez-vous de la fascination ou à défaut de l'indulgence ?

Monsieur Verdoux, parce que c'est Chaplin (1947)

14 - Quel est votre vampire de chevet ?

Dès 1922, tout est fixé :

Nosferatu (F.W. Murnau)

15 - Quel film retenez-vous parmi tous ceux dont le titre (original ou traduit) évoque la mort ?

La mort aux trousses (Alfred Hitchcock, 1959)

16 - Rédigez en quelques lignes la future notice nécrologique d'une personnalité du cinéma

L'acteur-humoriste-vrp Michaël Youn est décédé hier matin, victime d'une mauvaise chute alors qu'il pratiquait le ski hors-piste. Brillant diplomé de l'école de commerce de Nice, il avait courageusement renoncé à suivre cette voie pour devenir saltimbanque. Au début des années 2000, les auditeurs de Skyrock et les spectateurs de M6 découvrirent ses sketchs provocateurs et hilarants. Ces parodies si percutantes trouvèrent ensuite leur prolongement logique dans les domaines de la chanson et du cinéma. C'est ainsi que l'humour décalé et jouissivement régressif de Youn fit mouche dans des films comme La Beuze, Les 11 commandements, Iznogoud, Incontrôlable ou Fatal. Récemment, sa carrière prit un tournant radical lorsque Claude Miller l'engagea comme acteur principal de sa tragi-comédie L'homme dans ta lune. Malgré un procès pour plagiat intenté par Milos Forman et Jim Carrey, le film connut cet été un grand succès populaire en France. Ce nouveau départ était riche de promesses. Un vulgaire sapin alpestre nous a malheureusement privé trop tôt de l'une des plus grandes natures comiques de notre temps. Lors de la prochaine cérémonie des Césars, un hommage lui sera rendu par Gérard Depardieu. La triste ironie du sort veut d'ailleurs que Michaël Youn soit nominé cette année dans la catégorie Meilleur acteur.

17 - Quelle représentation d'exécution capitale vous a semblé la plus marquante ?

De sang froid (Richard Brooks, 1967)

18 - Quel est votre cimetière préféré ?

Celui de L'enterré vivant (Roger Corman, 1962)

19 - Possédez-vous un bien en rapport avec le cinéma que vous pourriez coucher sur votre testament ?

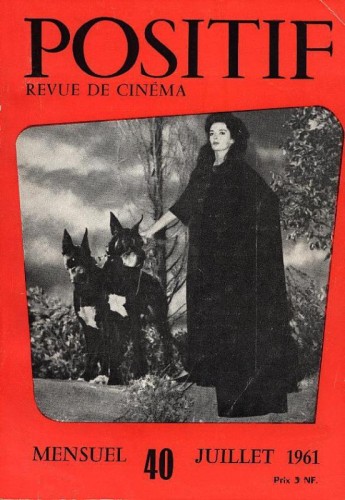

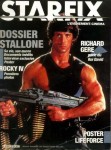

Ce numéro :

Né d'une grande ambition, doté d'une force indéniable et se prolongeant au-delà de son terme par de vastes questionnements dans la tête du spectateur, Vénus noire n'est pas un film franchement réussi. Tout d'abord, Kechiche a, me semble-t-il, été quelque peu piégé par la portée de son sujet, l'exploitation spectaculaire, au début du XIXe siècle, à Londres puis à Paris, d'une femme africaine non pas victime de l'esclavage mais d'une contrainte morale. Le style du cinéaste, qui vise à laisser advenir les choses dans la durée, l'ampleur du spectre social balayé et, surtout, le recul historique pris par le récit, devraient empêcher l'œuvre de passer pour le "grand film à message actuel sur le racisme" (Vénus noire peut, plutôt, à la rigueur, se targuer d'en étudier les fondements). Or, à entendre les soupirs offusqués poussés dans la salle après chaque dialogue comportant les mots "négresse" ou "sauvage" (mots qui sont pourtant, dans ce contexte historique précis, parfaitement justifiés et "compréhensibles"), on se dit que le thème est plus fort que le film, qu'il le dépasse et qu'ainsi il ne lui rend pas forcément service.

Né d'une grande ambition, doté d'une force indéniable et se prolongeant au-delà de son terme par de vastes questionnements dans la tête du spectateur, Vénus noire n'est pas un film franchement réussi. Tout d'abord, Kechiche a, me semble-t-il, été quelque peu piégé par la portée de son sujet, l'exploitation spectaculaire, au début du XIXe siècle, à Londres puis à Paris, d'une femme africaine non pas victime de l'esclavage mais d'une contrainte morale. Le style du cinéaste, qui vise à laisser advenir les choses dans la durée, l'ampleur du spectre social balayé et, surtout, le recul historique pris par le récit, devraient empêcher l'œuvre de passer pour le "grand film à message actuel sur le racisme" (Vénus noire peut, plutôt, à la rigueur, se targuer d'en étudier les fondements). Or, à entendre les soupirs offusqués poussés dans la salle après chaque dialogue comportant les mots "négresse" ou "sauvage" (mots qui sont pourtant, dans ce contexte historique précis, parfaitement justifiés et "compréhensibles"), on se dit que le thème est plus fort que le film, qu'il le dépasse et qu'ainsi il ne lui rend pas forcément service. Le renouvellement qu'apporte Morse (Lat den rätte komma in) à un genre déjà régénéré à de nombreuses reprises est dû, plus qu'à une esthétique ou des thématiques nouvelles, à un changement de point de vue : voici un film de vampires à hauteur d'enfants (mais pas un film de vampires "pour" enfants).

Le renouvellement qu'apporte Morse (Lat den rätte komma in) à un genre déjà régénéré à de nombreuses reprises est dû, plus qu'à une esthétique ou des thématiques nouvelles, à un changement de point de vue : voici un film de vampires à hauteur d'enfants (mais pas un film de vampires "pour" enfants). Mais commençons par l'agréable. A qui découvre Zodiac sans connaître David Fincher, il ne viendrait pas à l'esprit de qualifier ce cinéma-là de tape-à-l'œil. En effet, pour une fois, la mise en scène du réalisateur de Fight Club n'excède jamais son sujet. Elle se déploie majestueusement dans la durée, afin d'embrasser les nombreuses années que recouvrent le récit mais également afin de plonger le spectateur dans un temps et un espace de plus en plus flottant, cela malgré la précision, jamais prise en défaut, de la datation et de la géographie. Zodiac a bien un personnage principal, le dessinateur Robert Graysmith, mais celui-ci peut être congédié temporairement de l'écran (comme il lui est demandé plusieurs fois par ses supérieurs hiérarchiques de quitter la salle de rédaction dans laquelle ils doivent avoir une discussion importante), l'assemblage des différents blocs structurant le récit en devenant totalement imprévisible.

Mais commençons par l'agréable. A qui découvre Zodiac sans connaître David Fincher, il ne viendrait pas à l'esprit de qualifier ce cinéma-là de tape-à-l'œil. En effet, pour une fois, la mise en scène du réalisateur de Fight Club n'excède jamais son sujet. Elle se déploie majestueusement dans la durée, afin d'embrasser les nombreuses années que recouvrent le récit mais également afin de plonger le spectateur dans un temps et un espace de plus en plus flottant, cela malgré la précision, jamais prise en défaut, de la datation et de la géographie. Zodiac a bien un personnage principal, le dessinateur Robert Graysmith, mais celui-ci peut être congédié temporairement de l'écran (comme il lui est demandé plusieurs fois par ses supérieurs hiérarchiques de quitter la salle de rédaction dans laquelle ils doivent avoir une discussion importante), l'assemblage des différents blocs structurant le récit en devenant totalement imprévisible. Des abîmes, The social network, film lisse et impénétrable, ne s'en approche pas. Contrairement à ce que semble penser l'écrasante majorité des spectateurs, je trouve personnellement que David Fincher ne parvient pas à dépasser la banalité et l'absence de cinégénie de son sujet, pas plus qu'il ne réussit à racheter la médiocrité morale de ses personnages. Le monde décrit ici (le monde réel et non virtuel) m'apparaît détestable en tous points. Mark Zuckerberg et ses congénères de Harvard s'ébattent dans un univers régi par les lois de l'argent, de la compétition, de la sélection. Même la démarche rebelle s'y dissout, le créateur de Facebook, présenté comme un caractère si atypique, en acceptant secrètement toutes les règles, poursuivant le long d'un chemin à peine détourné les mêmes rêves que les autres : intégrer un Club privé et devenir milliardaire grâce à une simple idée. Jamais Fincher ne critique cette idéologie de l'ascension sociale jalonnée de petits bizutages et de grandes trahisons, le regard moqueur qu'il lance sur les jumeaux Winklevoss n'existant que pour faire oublier la complaisance de celui portant sur les véritables héros de l'histoire, Zuckerberg et ses partenaires Saverin et Parker.

Des abîmes, The social network, film lisse et impénétrable, ne s'en approche pas. Contrairement à ce que semble penser l'écrasante majorité des spectateurs, je trouve personnellement que David Fincher ne parvient pas à dépasser la banalité et l'absence de cinégénie de son sujet, pas plus qu'il ne réussit à racheter la médiocrité morale de ses personnages. Le monde décrit ici (le monde réel et non virtuel) m'apparaît détestable en tous points. Mark Zuckerberg et ses congénères de Harvard s'ébattent dans un univers régi par les lois de l'argent, de la compétition, de la sélection. Même la démarche rebelle s'y dissout, le créateur de Facebook, présenté comme un caractère si atypique, en acceptant secrètement toutes les règles, poursuivant le long d'un chemin à peine détourné les mêmes rêves que les autres : intégrer un Club privé et devenir milliardaire grâce à une simple idée. Jamais Fincher ne critique cette idéologie de l'ascension sociale jalonnée de petits bizutages et de grandes trahisons, le regard moqueur qu'il lance sur les jumeaux Winklevoss n'existant que pour faire oublier la complaisance de celui portant sur les véritables héros de l'histoire, Zuckerberg et ses partenaires Saverin et Parker.

La caméra gigote ou se colle, les intermèdes ont l'allure de la confession télévisée mal assurée, les scènes de lit sont maniéristes et monochromes, rouges, puis vertes, puis bleues. Les réminiscences cinématographiques se succédent toutes les cinq minutes et chacun peut en faire une moisson, suivant ses goûts et ses connaissances : Godard, Wong Kar-wai, Eustache, Arcand, Edwards, Demy, Truffaut... Les musiques sont mises bout à bout : sur une corde à linge sont accrochés Bach et Dalida, Indochine et House of Pain, Police et France Gall. Et Xavier Dolan veut tout faire : metteur en scène, acteur, dialoguiste, scénariste, monteur, costumier, décorateur...

La caméra gigote ou se colle, les intermèdes ont l'allure de la confession télévisée mal assurée, les scènes de lit sont maniéristes et monochromes, rouges, puis vertes, puis bleues. Les réminiscences cinématographiques se succédent toutes les cinq minutes et chacun peut en faire une moisson, suivant ses goûts et ses connaissances : Godard, Wong Kar-wai, Eustache, Arcand, Edwards, Demy, Truffaut... Les musiques sont mises bout à bout : sur une corde à linge sont accrochés Bach et Dalida, Indochine et House of Pain, Police et France Gall. Et Xavier Dolan veut tout faire : metteur en scène, acteur, dialoguiste, scénariste, monteur, costumier, décorateur... Concernant la majeure partie des films que j'ai pu effectivement voir en ce temps là, ma mémoire me trahit. Mais autant vous dire que cela m'arrange bien... Ainsi, de Hold-up, la comédie policière d'Alexandre Arcady supposée relancer de plus belle la carrière de Jean-Paul Belmondo, il ne me reste que les images de journal télévisé montrant l'accident de dépanneuse de Bébel sur le tournage. Le mariage du siècle, de Philippe Galland, satire des moeurs princières avec Anémone et Lhermitte, ne m'est pas mieux resté en tête. Je peux toutefois avancer, sans prendre de risque, que, aussi faible qu'elle soit, cette comédie reste moins affligeante que le

Concernant la majeure partie des films que j'ai pu effectivement voir en ce temps là, ma mémoire me trahit. Mais autant vous dire que cela m'arrange bien... Ainsi, de Hold-up, la comédie policière d'Alexandre Arcady supposée relancer de plus belle la carrière de Jean-Paul Belmondo, il ne me reste que les images de journal télévisé montrant l'accident de dépanneuse de Bébel sur le tournage. Le mariage du siècle, de Philippe Galland, satire des moeurs princières avec Anémone et Lhermitte, ne m'est pas mieux resté en tête. Je peux toutefois avancer, sans prendre de risque, que, aussi faible qu'elle soit, cette comédie reste moins affligeante que le  Dernier titre connu de mes services dans le listing du mois : Papa est en voyage d'affaires, le deuxième long-métrage et la première Palme d'or d'Emir Kusturica. La récompense, attribuée par Milos Forman et son jury, était inattendue mais s'avéra méritée, le film, quoique moins irrésistiblement débridé que les suivants, constituant la première œuvre majeure du cinéaste. Notre souvenir n'en est pas très précis mais chaleureux.

Dernier titre connu de mes services dans le listing du mois : Papa est en voyage d'affaires, le deuxième long-métrage et la première Palme d'or d'Emir Kusturica. La récompense, attribuée par Milos Forman et son jury, était inattendue mais s'avéra méritée, le film, quoique moins irrésistiblement débridé que les suivants, constituant la première œuvre majeure du cinéaste. Notre souvenir n'en est pas très précis mais chaleureux. On sent que l'on commence peut-être à basculer du bon côté avec Le Roi David (péplum de Bruce Beresford avec Richard Gere), Le dernier jour d'un condamné (de Jean-Michel Mongrédien d'après Victor Hugo) et Que la vérité est amère (documentaire sur l'arrestation de Jean Moulin, réalisé par Alain Brunet et Claude Bal). Puis viennent à nous trois propositions singulières d'auteurs confidentiels mais reconnus. Elle a passé tant d'heures sous les sunlights est un austère essai d'auto-analyse effectué par Philippe Garrel (j'avoue avoir toujours trouvé nul ce titre de film, qui aurait tendance à susciter finalement autant de ricanements que le Rambo II précité...). Hurlevent n'est pas le Rivette le plus aguichant ni le plus convoqué par les admirateurs du cinéaste, mais son sujet (d'après Emily Brontë, bien sûr) et son casting (Fabienne Babe, Lucas Belvaux...) intriguent. De ce petit groupe, peut-être faut-il en fait détacher Trous de mémoire, de et avec Paul Vecchiali, expérience minimaliste à base d'improvisations développées avec Françoise Lebrun.

On sent que l'on commence peut-être à basculer du bon côté avec Le Roi David (péplum de Bruce Beresford avec Richard Gere), Le dernier jour d'un condamné (de Jean-Michel Mongrédien d'après Victor Hugo) et Que la vérité est amère (documentaire sur l'arrestation de Jean Moulin, réalisé par Alain Brunet et Claude Bal). Puis viennent à nous trois propositions singulières d'auteurs confidentiels mais reconnus. Elle a passé tant d'heures sous les sunlights est un austère essai d'auto-analyse effectué par Philippe Garrel (j'avoue avoir toujours trouvé nul ce titre de film, qui aurait tendance à susciter finalement autant de ricanements que le Rambo II précité...). Hurlevent n'est pas le Rivette le plus aguichant ni le plus convoqué par les admirateurs du cinéaste, mais son sujet (d'après Emily Brontë, bien sûr) et son casting (Fabienne Babe, Lucas Belvaux...) intriguent. De ce petit groupe, peut-être faut-il en fait détacher Trous de mémoire, de et avec Paul Vecchiali, expérience minimaliste à base d'improvisations développées avec Françoise Lebrun. En octobre 85, dans la Maison de la presse à côté de chez vous, vous avez alors pu voir avec dépit que Sylvester Stallone s'affichait un peu partout, notamment en une de Starfix (29) et de L'Ecran Fantastique (61). La Revue du Cinéma (409) vous proposait, elle, mais un peu trop tard, de revenir sur le troisième épisode de Mad Max et Positif (296) sur le Ran de Kurosawa (deux films sortis en septembre). Vous avez croisé le regard de Jean-Paul Belmondo en couverture de Premiere (103) et vous avez hésité à acheter les Cahiers du Cinéma (376) qui parlaient de Rivette et de son Hurlevent. Comme vous sortiez d'une séance de Retour vers le futur, vous avez cherché en vain Studio-CinéLive, oubliant que ni l'un ni l'autre n'existaient encore. Et puis finalement, vous avez pris L'Equipe, un paquet de Lucky et une grille de loto...

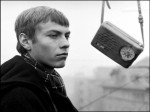

En octobre 85, dans la Maison de la presse à côté de chez vous, vous avez alors pu voir avec dépit que Sylvester Stallone s'affichait un peu partout, notamment en une de Starfix (29) et de L'Ecran Fantastique (61). La Revue du Cinéma (409) vous proposait, elle, mais un peu trop tard, de revenir sur le troisième épisode de Mad Max et Positif (296) sur le Ran de Kurosawa (deux films sortis en septembre). Vous avez croisé le regard de Jean-Paul Belmondo en couverture de Premiere (103) et vous avez hésité à acheter les Cahiers du Cinéma (376) qui parlaient de Rivette et de son Hurlevent. Comme vous sortiez d'une séance de Retour vers le futur, vous avez cherché en vain Studio-CinéLive, oubliant que ni l'un ni l'autre n'existaient encore. Et puis finalement, vous avez pris L'Equipe, un paquet de Lucky et une grille de loto... Comme la plupart des titres composant le catalogue de Malavida, éditeur s'étant donné pour noble tâche de sortir les films des nouveaux cinémas nord et est-européens des années 60 de l'ombre dans laquelle ils se sont progressivement vus rejetés, Le soleil dans le filet (Slnko v sieti) est alléchant. A l'origine de la seconde naissance d'un cinéma slovaque quasi-inexistant jusque-là, le film de Stefan Uher est également auréolé d'une réputation de précurseur de la nouvelle vague ayant porté ses voisins de la région tchèque, Milos Forman en tête.

Comme la plupart des titres composant le catalogue de Malavida, éditeur s'étant donné pour noble tâche de sortir les films des nouveaux cinémas nord et est-européens des années 60 de l'ombre dans laquelle ils se sont progressivement vus rejetés, Le soleil dans le filet (Slnko v sieti) est alléchant. A l'origine de la seconde naissance d'un cinéma slovaque quasi-inexistant jusque-là, le film de Stefan Uher est également auréolé d'une réputation de précurseur de la nouvelle vague ayant porté ses voisins de la région tchèque, Milos Forman en tête.

En 1969, le fer est encore chaud et les mouvements révolutionnaires et contestataires ne sont pas encore plongés dans leur crise du début des années 70 (aux origines diverses : fin de la guerre du Vietnam, radicalisation terroriste, repli communautaire...), crise dont Milestones tentera de tirer les leçons le moment venu. Le double mouvement qui propulse Ice, activisme et auto-critique, en est d'autant plus remarquable. Le statut des images qui le compose est ambigu : la fiction est évidente, ne serait-ce que par le point de départ du récit - la guerre déclarée par les Etats-Unis au Mexique -, mais l'esthétique s'apparente le plus souvent à celle du reportage (un reportage qui serait toutefois redevable à Cassavetes et au Godard d'Alphaville). De plus, le nombre de protagonistes est élevé, autorisant ainsi une multiplicité des points de vue, et de nombreux cartons de propagande révolutionnaire sont insérés, sans que nous soyons sûr de devoir les prendre au premier degré, leur présence pouvant véhiculer, plutôt que ceux des auteurs, les messages du "comité central révolutionnaire" censé dirigé les actions décrites.

En 1969, le fer est encore chaud et les mouvements révolutionnaires et contestataires ne sont pas encore plongés dans leur crise du début des années 70 (aux origines diverses : fin de la guerre du Vietnam, radicalisation terroriste, repli communautaire...), crise dont Milestones tentera de tirer les leçons le moment venu. Le double mouvement qui propulse Ice, activisme et auto-critique, en est d'autant plus remarquable. Le statut des images qui le compose est ambigu : la fiction est évidente, ne serait-ce que par le point de départ du récit - la guerre déclarée par les Etats-Unis au Mexique -, mais l'esthétique s'apparente le plus souvent à celle du reportage (un reportage qui serait toutefois redevable à Cassavetes et au Godard d'Alphaville). De plus, le nombre de protagonistes est élevé, autorisant ainsi une multiplicité des points de vue, et de nombreux cartons de propagande révolutionnaire sont insérés, sans que nous soyons sûr de devoir les prendre au premier degré, leur présence pouvant véhiculer, plutôt que ceux des auteurs, les messages du "comité central révolutionnaire" censé dirigé les actions décrites. Tout prospectif qu'il soit, Ice renvoie constamment à son époque. Milestones, que Kramer coréalisa avec John Douglas, a tissé lui aussi un lien si fort avec la réalité de son temps qu'il est aussitôt devenu un film-phare de la décennie 70. A le découvrir aujourd'hui, avant ce qu'il montre, c'est la façon de le faire qui interpelle en premier lieu. Le film démarre comme un documentaire relativement traditionnel, construit à partir d'images prises dans la rue, au domicile ou au travail et de discussions longues et naturelles. Le montage plutôt serré, les champs-contrechamps, le déroulement même des échanges commencent cependant à donner l'impression de dialogues répondant à une incitation sur un thème donné. Puis surviennent la visualisation de rêves, une scène d'agression réaliste mais évidemment fictive, une scène de ménage, un cambriolage raté... La fiction est démasquée, envahit le film, bouscule nos repères. Un accouchement ne peut certes pas être "joué" mais la quasi-totalité de ce que l'on voit et entend dans Milestones a été écrit à l'avance.

Tout prospectif qu'il soit, Ice renvoie constamment à son époque. Milestones, que Kramer coréalisa avec John Douglas, a tissé lui aussi un lien si fort avec la réalité de son temps qu'il est aussitôt devenu un film-phare de la décennie 70. A le découvrir aujourd'hui, avant ce qu'il montre, c'est la façon de le faire qui interpelle en premier lieu. Le film démarre comme un documentaire relativement traditionnel, construit à partir d'images prises dans la rue, au domicile ou au travail et de discussions longues et naturelles. Le montage plutôt serré, les champs-contrechamps, le déroulement même des échanges commencent cependant à donner l'impression de dialogues répondant à une incitation sur un thème donné. Puis surviennent la visualisation de rêves, une scène d'agression réaliste mais évidemment fictive, une scène de ménage, un cambriolage raté... La fiction est démasquée, envahit le film, bouscule nos repères. Un accouchement ne peut certes pas être "joué" mais la quasi-totalité de ce que l'on voit et entend dans Milestones a été écrit à l'avance.