****/****/****/****

Par l'aimable entremise du Dr Orlof et grâce à la générosité du cinéaste lui-même, qui m'a fait parvenir quatre de ses DVD, j'ai découvert ces jours-ci le travail de Gérard Courant.

Son œuvre la plus connue est un film commencé en 1977/78 et dont on ne sait quand il prendra fin exactement. Il affiche, à ce jour et provisoirement, une durée légèrement supérieure à 150 heures. Mais on peut tout aussi bien considérer qu'il s'agit en fait de 2347 petits films (pointage du 8 février 2011). Ce sont les Cinématons.

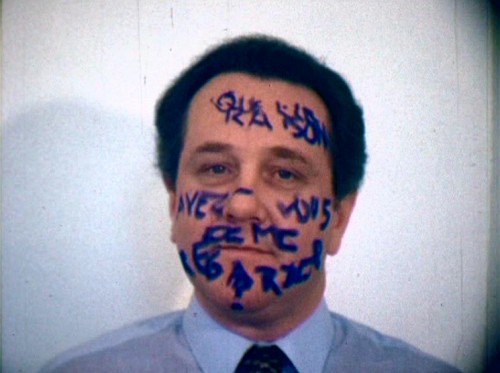

Cinématon est, selon les mots de son inventeur, "une série cinématographique de portraits filmés montrant une personnalité des arts, de la culture, de la politique ou du spectacle, en un seul gros plan fixe et muet, dans lesquels elle est libre de faire ce qu'elle veut". Précisons que les célébrités s'y bousculent, de Jean-Luc Godard à Vincent Roussel, et ajoutons que le format est celui du Super 8 et que la durée du plan est limitée à 3 minutes 30 à peu près.

Le film 2000 Cinématons est présenté par Gérard Courant comme un "patchwork" célébrant l'arrivée au numéro 2000 de la série (au moment, bien sûr, du passage... à l'an 2000). S'y mêlent quelques Cinématons livrés in extenso et beaucoup d'extraits, des rencontres avec plusieurs personnalités jadis filmées et livrant leur propre analyse de ce projet fou, des extraits d'émissions de télévision dans lesquelles Courant fut invité, des images du cinéaste au milieu de ses archives, des cartons explicatifs etc... Si le documentaire en lui-même déçoit un peu, c'est qu'il prend avant tout la forme d'un outil de promotion d'un objet insaisissable, simple comme bonjour et pourtant éminemment complexe, une série dont la longévité dit déjà l'importance.

De plus, dès le début, ceux que Courant retrouve pour l'occasion analysent parfaitement toutes les raisons de cette importance. Les propos que tiennent d'emblée Jacques Dutoit, Dominique Noguez, Georges Londeix ou Luc Moullet sont si pertinents que l'on a, pour ainsi dire, plus grand chose à penser derrière.

Mais ce sentiment de frustration tend à se dissiper quelque peu sur la durée du film, dans lequel il ne faut pas chercher une progression narrative classique. En cela, 2000 Cinématons rend justice à la série qu'il célèbre. En cela aussi, il appartient au genre expérimental. Il est d'ailleurs amusant de voir Gérard Courant mégoter sur cette appartenance via l'un des cartons qu'il insère car il parle bel et bien lui-même à ses "modèles" d'une "expérience" et Dominique Noguez et Dominique Païni le rattachent sans hésiter à ce "courant" (désolé...).

En fait, comme dans une série (souvent, en tout cas), c'est l'accumulation qui donne finalement sa forme à l'ensemble. 2000 Cinématons s'arrache sur la durée, notamment par la reprise, à l'approche de son terme, du choix de montrer l'envers du décor (la fabrication d'un Cinématon) et surtout par les propos forts de Joseph Morder et de Vincent Nordon (ainsi que par le regard noir de Maurice Pialat).

Chambery-Les Arcs laisse un sentiment très semblable. C'est une "vélographie", une ode au cyclisme composée sur le mode de l'alternance chapitrée de souvenirs d'enfance de Courant, au temps des Tours de France des années Anquetil-Poulidor, classeurs et coupures de presse à l'appui, et de rencontres avec d'autres passionnés de vélo. Cette petite chaîne constituée tend vers un point : le suivi, en voiture autorisée, de l'étape de montagne entre Chambéry et Les Arcs lors du Tour 96.

Une dizaine de chapitres découpe le documentaire mais je l'ai vu comme un film en deux parties. La première n'est pas désagréable du tout mais m'a paru pâtir de son aspect rudimentaire (qui, ailleurs, peut servir très favorablement le cinéma de Courant) et être un peu forcée dans les petites saynètes mettant en scène le cinéaste et ses amis journalistes Pierre Vavasseur (qui l'invite à suivre la fameuse étape dans la voiture du Parisien) et Alain Riou (à qui il lance le défi de monter, ensemble, au moins deux des trois cols au programme des coureurs).

Comme tout passionné, Gérard Courant raconte la petite et la grande histoire du vélo, nous abreuve d'anecdotes et va jusqu'à rencontrer Mme Janine Anquetil pour en placer une nouvelle. Amateur moins inconditionnel (du genre à ne regarder que quelques étapes de montagne chaque année), je me suis retrouvé là dans la position ambigüe de celui qui se retrouve face à un grand collectionneur : à la fois intéressé et un brin perplexe. En fait, j'ai tiré la conclusion que cette partie m'a laissé insatisfait pour une raison simple : le manque d'images illustrant les exploits racontés. Je me suis retrouvé dans le même état de frustration que le petit Courant devant patienter quelques années chez ses parents sans télévision.

Mais tout à coup, ces images arrivent. Pas exactement, celles attendues, mais celles des ascensions successives par la paire Courant-Riou du Col de la Madeleine et du Cormet de Roselend. Et c'est une bouffée d'air frais... Courant bascule en quelque sorte de l'essai au reportage et nous intéresse, à notre grande surprise, plus dans ce registre. La double montée, longue, étirée, se vit comme une étape du tour : efforts, suspense, caprices météorologiques, informations chiffrées, impondérables (glorieuse incertitude du sport : le chien sans collier Raoul va-t-il faire chuter l'un des deux amis ?)... Ensuite, nous retrouvons Gérard Courant au "Village du Tour", au matin de l'étape, en train d'interroger quelques anciens champions croisés au hasard. Ici, le goût de l'anecdote provoque le dialogue, qui en devient extrêmement vivant. Notre plaisir est alors de guetter les réactions de chacun. Peu après, Chambéry-Les Arcs se termine par des bribes de l'étape vue de la voiture du Parisien... dans le brouillard, ce qui aide à clore le film sur une jolie tonalité.

Une personnalité se retrouve à la fois dans 2000 Cinématons et Chambéry-Les Arcs, il s'agit du cinéaste Luc Moullet. En 2000, Gérard Courant lui a consacré un portrait d'une petite heure, titré L'homme des roubines. Une roubine est une formation géologique très particulière que l'on trouve notamment dans le sud-est de la France et c'est là que Moullet est filmé, sur les lieux de son enfance qu'il ne quitte jamais vraiment, y situant même l'action de plusieurs de ses films (essentiellement ceux de ses débuts, comme Les Contrebandières, Terres Noires et Une aventure de Billy le Kid, dont nous voyons des extraits).

L'homme des roubines nous invite à une ascension : un lieu et une altitude, toujours plus élevée, sont annoncés et nous y retrouvons aussitôt Luc Moullet, prêt à s'adresser à nous. Encore une fois, le procédé est aussi simple que riche de prolongements et il est à la base d'un portrait d'artiste très original, fort éloigné des résultats souvent formatés que produisent ce genre d'exercice. C'est d'abord un portrait "incomplet" puisque l'on s'étonne par exemple de ne pas y trouver prononcés une seule fois les expressions "Cahiers du Cinéma" et "Nouvelle vague". Mais cette approche peu classique n'empêche pas d'obtenir un portrait "juste", et, encore moins, de piquer notre curiosité pour son sujet (ma connaissance du cinéma de Luc Moullet se limite à celle des Sièges de l'Alcazar).

La complicité qui unit Courant et Moullet ne fait guère de doute et nous nous demandons parfois qui a décidé de telle mise en scène. Dans le regard de l'un, que l'on ne voit jamais, comme dans l'œil de l'autre, toujours au centre de l'image, brille une malice certaine. Luc Moullet, avec son débit si particulier, cultive l'art du récit et de la chute, se délectant de trouvailles déroutantes tombant en fin de phrases comme un improbable couperet. Les piques qu'il adresse aux écoles de cinéma sont l'un des signes de son indépendance farouche.

Mais si le portrait est si réussi, c'est qu'il montre parfaitement comment un homme vit pour le cinéma. Parfaitement car simplement et, parfois, indirectement, puisqu'en parlant des roubines, de sa famille, des villages de la région ou des employés du fisc, Luc Moullet parle aussi de son art. Bien sûr, il livre également des anecdotes savoureuses de tournage et des petites leçons très pratiques de réalisation. Ainsi, comme la plupart des meilleurs documentaires sur le cinéma, L'homme des roubines nous séduit parce qu'il part du concret, du travail, des pieds sur terre, et non de la théorie.

A voir les échantillons qui m'ont été offerts et bien que je n'oserai les désigner comme étant représentatifs de l'œuvre entière de Courant (sa filmographie étant pléthorique), j'avouerai une préférence pour ses films en apparence les plus simples (et les moins intimes, ou, plus prosaïquement, ceux où il entre le moins dans le cadre), pour ses dispositifs les moins complexes, ceux-ci se révélant paradoxalement les plus féconds. Ainsi en va-t-il du quatrième et dernier ouvrage de ce lot, 24 Passions.

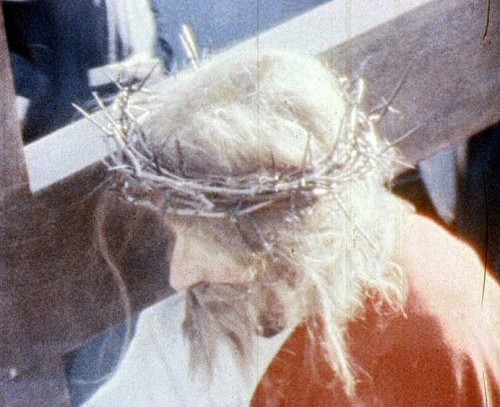

"Chaque année, de 1980 à 2003, j'ai filmé chaque Vendredi Saint la reconstitution du chemin de croix de la Passion du Christ à Burzet, un village isolé de l'Ardèche, où les villageois, depuis sept siècles, se costument pour y célébrer et perpétuer ce rite religieux." Voici comment Gérard Courant présente son film. 24 Passions a donc tout du dispositif rigide. Le cinéaste suit la procession partant de la sortie de l'église du village et se terminant au sommet du mont le surplombant. Sur son site internet, il précise que la dénivellation est de 300 mètres et que la montée dure approximativement deux heures. Le trajet est toujours le même et les différentes "stations" sont à chaque fois marquées aux endroits définis. Lors de son montage, Courant a ramené ses enregistrements annuels à des durées équivalentes, tendant à une moyenne d'un peu plus de trois minutes pour chacun (nous sommes proches de la durée d'un Cinématon et nous tenons peut-être là, avec ces trois minutes, le rythme idéal, la bonne foulée, le tour de pédale propre à Courant).

Devant 24 Passions, mon intérêt s'est en fait glissé dans une sorte d'intervalle, ou plutôt deux intervalles.

Le premier naît de l'étrange contiguïté enregistrée, entre un rite ancestral et immuable, effectué avec un constant sérieux par ceux qui le pratiquent, et le travail du temps, rendu sensible par l'évolution des apparences vestimentaires des spectateurs de la procession et par le vieillissement (ou la disparition) des acteurs de cette Passion (notons que tenir le rôle de Jésus semble le meilleur gage de conservation). Cette étonnante juxtaposition de deux régimes temporels est bien sûr visualisée dans certains plans, les simples accompagnateurs (et les photographes, les appareils sont en effet nombreux) se mêlant souvent aux marcheurs costumés, quelques uns, parmi ces derniers, gardant même, à l'occasion, leurs lunettes de soleil. Toutefois, l'écart qu'il met à jour, Gérard Courant nous laisse le questionner nous-même. Jamais il n'intervient, ne commente, ne fait parler un protagoniste, ne place la moindre image étrangère à son sujet d'observation.

Le second intervalle est celui qui découle de la méthode suivie. Sous la contrainte du dispositif, on cherche les différences d'une année à l'autre, au-delà des répétitions, et intelligemment, Courant joue des deux. On note parfois le retour de telle composition, de tel cadrage, mais ce sont surtout les variations qui importent. Et nous touchons alors à la passionnante question du "faire". Car Gérard Courant, avec son film, montre tout simplement les différentes façon qu'il y a de filmer une procession, événement qui, comme tout déplacement de corps au sein d'un paysage, a un pouvoir cinématographique intrinsèque. Nous sommes donc là devant une sorte de leçon de cinéma : sur la position de la caméra, la durée du plan, la variation de point de vue que ceux-ci imposent. Courant filme en plongée ou contre-plongée (le terrain s'y prête), cadre large ou resserre sur des visages, enregistre fixement ou se place au milieu du cortège pour accompagner son mouvement, isole des pieds ou des mains, détaille les traits des acteurs ou attrape à la volée des attitudes de spectateurs, élève sa caméra vers le ciel ou la montagne. A cela s'ajoute un surprenant travail de mixage et, pour une des années, un jeu sur la vitesse de défilement des images, procédés qui apparaissent de prime abord comme des fantaisies mais qui accusent encore la pesanteur de ce temps qui passe. Ce qui est assez beau, au final, dans ces 24 Passions, et que nous pourrions prendre pour un troisième intervalle, c'est que nous voyons comment s'entremêlent la préparation et l'accident, la préméditation et l'adaptation, la technique et l'instinct du cinéaste.

2000 CINÉMATONS

2000 CINÉMATONS

CHAMBÉRY-LES ARCS

L'HOMME DES ROUBINES

24 PASSIONS

de Gérard Courant

(France / 93 mn, 74 mn, 55 mn, 75 mn / 2001, 1996, 2000, 2003 )

HADEWIJCH

HADEWIJCH

LE TEMPS DES GRÂCES

LE TEMPS DES GRÂCES

LE NOM DES GENS

LE NOM DES GENS Ce coffret Studio Canal, sorti en 2008, s'il ne donne accès qu'à 1/18ème de la production de Georges Méliès (qui s'élèverait à 520 films), semble toutefois proposer un panel assez représentatif de l'œuvre du cinéaste-inventeur de Montreuil. Son travail est en effet présenté dans sa diversité, non réduit aux seuls appels de la magie et de la féérie.

Ce coffret Studio Canal, sorti en 2008, s'il ne donne accès qu'à 1/18ème de la production de Georges Méliès (qui s'élèverait à 520 films), semble toutefois proposer un panel assez représentatif de l'œuvre du cinéaste-inventeur de Montreuil. Son travail est en effet présenté dans sa diversité, non réduit aux seuls appels de la magie et de la féérie. Certains dépassent ce stade en trouvant une forme et un rythme plus remarquables. Ainsi dans Sorcellerie culinaire (1904, 4'08''), le crescendo organisé par le montage fait accéder la succession de farces théâtrales et gymnastiques réalisées par quelques diablotins au détriment d'un cuisinier au rang d'objet cinématographique singulier (semblant annoncer notamment, dans son accumulation irrépressible, le célèbre Tango de Zbigniew Rybczynski). Méliès en reprendra d'ailleurs l'idée, avec moins de bonheur, pour une séquence de ses Quatre cent farces du Diable (1906, 17'17''), pantomime plutôt inoffensive et gesticulante, plus laborieuse dans son ensemble. Le Diable l'inspire pourtant souvent, comme l'atteste Le chaudron infernal (1903, 1'44'') court récit coloré et morbide donnant à voir de très beaux fantômes en surimpression. Dans ce genre inquiétant, Une nuit terrible (1896, 1'05'') est en revanche anecdotique.

Certains dépassent ce stade en trouvant une forme et un rythme plus remarquables. Ainsi dans Sorcellerie culinaire (1904, 4'08''), le crescendo organisé par le montage fait accéder la succession de farces théâtrales et gymnastiques réalisées par quelques diablotins au détriment d'un cuisinier au rang d'objet cinématographique singulier (semblant annoncer notamment, dans son accumulation irrépressible, le célèbre Tango de Zbigniew Rybczynski). Méliès en reprendra d'ailleurs l'idée, avec moins de bonheur, pour une séquence de ses Quatre cent farces du Diable (1906, 17'17''), pantomime plutôt inoffensive et gesticulante, plus laborieuse dans son ensemble. Le Diable l'inspire pourtant souvent, comme l'atteste Le chaudron infernal (1903, 1'44'') court récit coloré et morbide donnant à voir de très beaux fantômes en surimpression. Dans ce genre inquiétant, Une nuit terrible (1896, 1'05'') est en revanche anecdotique. L'illustration de contes est un autre courant important. De Cendrillon (1899, 5'40'') et son remake Cendrillon ou la pantoufle merveilleuse (1912, 27'43''), nous ne retenons pas grand chose. Le premier n'est qu'une suite de tableaux. Le second, plus long et plus lent, est un peu plus intéressant. On y décèle un plan rapproché à l'intérieur d'une séquence, le déroulement de deux actions parallèles, une procession presque absurde par sa durée excessive. Barbe Bleue (1901, 10'18'') apparaît beaucoup plus vif et plus inventif visuellement. Le conte est également plus cruel, captant ainsi plus rapidement notre attention. Cerise sur le gâteau : le film semble assumer de plus en plus nettement au fil de son déroulement son caractère de représentation jusqu'à un baisser de rideau final.

L'illustration de contes est un autre courant important. De Cendrillon (1899, 5'40'') et son remake Cendrillon ou la pantoufle merveilleuse (1912, 27'43''), nous ne retenons pas grand chose. Le premier n'est qu'une suite de tableaux. Le second, plus long et plus lent, est un peu plus intéressant. On y décèle un plan rapproché à l'intérieur d'une séquence, le déroulement de deux actions parallèles, une procession presque absurde par sa durée excessive. Barbe Bleue (1901, 10'18'') apparaît beaucoup plus vif et plus inventif visuellement. Le conte est également plus cruel, captant ainsi plus rapidement notre attention. Cerise sur le gâteau : le film semble assumer de plus en plus nettement au fil de son déroulement son caractère de représentation jusqu'à un baisser de rideau final. Le premier film de Méliès est Une Partie de cartes (1896, 1'06''). Celle-ci répond bien sûr à celle des Frères Lumière mais elle ouvre aussi une piste que l'on ne pensait pas explorer, celle du documentaire et du film social. Avec Le sacre d'Edouard VII (1902, 5'18'') Méliès effectue la reconstitution d'un événement contemporain, qui s'avèrera finalement une anticipation et une amélioration (la véritable cérémonie ayant été reportée et écourtée). Avec Il y a un dieu pour les ivrognes (1908, 3'54''), en deux plans seulement, un extérieur, l'autre intérieur, il construit un récit édifiant sur les ravages de l'alcoolisme. Mais le film le plus surprenant du lot est titré Les incendiaires (1906, 7'21''). Loin de la féérie, Georges Méliès met en scène successivement un incendie criminel, une riposte policière, un coup de hache sur une tête, une course poursuite en décors réels (les seuls que j'ai remarqué dans ces œuvres). Il enchaîne par une ellipse très cinématographique en passant d'un plan du bandit entre les gendarmes à un autre montrant le même tourmenté dans sa cellule. Puis nous nous retrouvons dans la cour où trône la guillotine. Le plan est d'une longueur étonnante et d'une froideur glaçante: il détaille la préparation, les essais, l'arrivée du condamné, son exécution, sa bascule dans le cercueil, la récupération de sa tête et le nettoyage de la machine. Fin.

Le premier film de Méliès est Une Partie de cartes (1896, 1'06''). Celle-ci répond bien sûr à celle des Frères Lumière mais elle ouvre aussi une piste que l'on ne pensait pas explorer, celle du documentaire et du film social. Avec Le sacre d'Edouard VII (1902, 5'18'') Méliès effectue la reconstitution d'un événement contemporain, qui s'avèrera finalement une anticipation et une amélioration (la véritable cérémonie ayant été reportée et écourtée). Avec Il y a un dieu pour les ivrognes (1908, 3'54''), en deux plans seulement, un extérieur, l'autre intérieur, il construit un récit édifiant sur les ravages de l'alcoolisme. Mais le film le plus surprenant du lot est titré Les incendiaires (1906, 7'21''). Loin de la féérie, Georges Méliès met en scène successivement un incendie criminel, une riposte policière, un coup de hache sur une tête, une course poursuite en décors réels (les seuls que j'ai remarqué dans ces œuvres). Il enchaîne par une ellipse très cinématographique en passant d'un plan du bandit entre les gendarmes à un autre montrant le même tourmenté dans sa cellule. Puis nous nous retrouvons dans la cour où trône la guillotine. Le plan est d'une longueur étonnante et d'une froideur glaçante: il détaille la préparation, les essais, l'arrivée du condamné, son exécution, sa bascule dans le cercueil, la récupération de sa tête et le nettoyage de la machine. Fin. Potiche est à peine moins mauvais que sa bande annonce ne le laisse penser. Post-moderne en diable, le dernier film de François Ozon apparaît sans enjeu ni point de vue. Quel intérêt à filmer aujourd'hui une vieille pièce de théâtre de boulevard si c'est pour se contenter d'imiter de manière nostalgico-fétichiste le style cinématographique des années 70 ? Au bout d'une heure trois quarts de projection, nous ne trouvons toujours pas la réponse à la question.

Potiche est à peine moins mauvais que sa bande annonce ne le laisse penser. Post-moderne en diable, le dernier film de François Ozon apparaît sans enjeu ni point de vue. Quel intérêt à filmer aujourd'hui une vieille pièce de théâtre de boulevard si c'est pour se contenter d'imiter de manière nostalgico-fétichiste le style cinématographique des années 70 ? Au bout d'une heure trois quarts de projection, nous ne trouvons toujours pas la réponse à la question. Octobre à Paris est un film maudit mais relativement connu, au moins par son titre et son sujet (*). C'est une suite de témoignages rendant compte des violences policières envers les Algériens résidant dans la région parisienne, avec en point d'orgue le récit de la nuit du 17 octobre 1961.

Octobre à Paris est un film maudit mais relativement connu, au moins par son titre et son sujet (*). C'est une suite de témoignages rendant compte des violences policières envers les Algériens résidant dans la région parisienne, avec en point d'orgue le récit de la nuit du 17 octobre 1961.

Victime en 1976 d'une censure qui ne dit pas son nom (des bombes posées dans des cinémas parisiens le projetant provoquèrent l'arrêt de son exploitation au bout de quelques jours seulement) et malgré une resortie en salles en 2005, Gloria mundi reste un film rare, souvent inconnu (personnellement, ayant pourtant vu et apprécié, de Papatakis, La photo et Les équilibristes, j'ignorais son existence). A le découvrir aujourd'hui, on comprend vite les raisons de cet ostracisme. Œuvre furieuse, Gloria mundi, faisait tout pour déplaire à tout le monde.

Victime en 1976 d'une censure qui ne dit pas son nom (des bombes posées dans des cinémas parisiens le projetant provoquèrent l'arrêt de son exploitation au bout de quelques jours seulement) et malgré une resortie en salles en 2005, Gloria mundi reste un film rare, souvent inconnu (personnellement, ayant pourtant vu et apprécié, de Papatakis, La photo et Les équilibristes, j'ignorais son existence). A le découvrir aujourd'hui, on comprend vite les raisons de cet ostracisme. Œuvre furieuse, Gloria mundi, faisait tout pour déplaire à tout le monde. Le dernier Tavernier m'a ennuyé d'un bout à l'autre. Quand ce manque d'intérêt vous pèse dès le début de la projection et quand vous pressentez que cela ne va guère s'arranger sur la durée, vous commencez, en laissant votre regard vagabonder sans but sur la surface de l'écran, à ne voir que des défauts. Ainsi, indifférent à ce que le cinéaste tentait de me raconter, je me suis mis à regarder ces figurants bien placés au bord du cadre et qui s'activaient très consciencieusement en mimant les gestes des hommes et des femmes du XVIe siècle dans l'espoir de donner vie au tableau ; j'ai pu comprendre pourquoi les maîtres d'armes et les cascadeurs aimaient tant travailler avec Tavernier, lui qui orchestre toujours ses batailles à l'ancienne, filmant dans la longueur des corps-à-corps qui sentent l'entraînement intensif au gymnase du coin ; j'ai eu tout le loisir de suivre ces mouvements de caméra balayant des décors si authentiques mais me paraissant, à chaque occasion, s'étirer dans le mauvais tempo, à la mauvaise vitesse, à la mauvaise distance ; j'ai pu remarquer que cette lumière naturelle éclairait très mal les visages, parfois rejetés sans raison dans l'ombre ou le contre-jour ; j'ai pu oublier, aussitôt entendus, ces dialogues ronflants, arrivant d'on ne sait où lorsqu'ils se veulent déterminants (quand Wilson dit "Je vous aime", rien dans ce qui précède ne nous fait sentir la naissance de cet amour) et tombant à plat lorsqu'ils souhaitent faire sourire ; j'ai pu avoir la confirmation que non, décidément, je n'étais pas du tout sensible au charme de Mélanie Thierry, en charge pourtant d'un personnage désiré par tous les autres ; j'ai eu le temps de déplorer une interprétation d'ensemble particulièrement médiocre, de Wilson à Vuillermoz, de Leprince-Ringuet à Ulliel, le moins connu de tous, Raphaël Personnaz, étant le seul à s'en sortir ; j'ai pensé avec nostalgie à Breillat, à Rivette mais aussi à Rappeneau et à d'autres Tavernier ; j'ai pu réfléchir tranquillement à ce que j'allais bien pouvoir écrire sur mon blog à propos de ce ratage.

Le dernier Tavernier m'a ennuyé d'un bout à l'autre. Quand ce manque d'intérêt vous pèse dès le début de la projection et quand vous pressentez que cela ne va guère s'arranger sur la durée, vous commencez, en laissant votre regard vagabonder sans but sur la surface de l'écran, à ne voir que des défauts. Ainsi, indifférent à ce que le cinéaste tentait de me raconter, je me suis mis à regarder ces figurants bien placés au bord du cadre et qui s'activaient très consciencieusement en mimant les gestes des hommes et des femmes du XVIe siècle dans l'espoir de donner vie au tableau ; j'ai pu comprendre pourquoi les maîtres d'armes et les cascadeurs aimaient tant travailler avec Tavernier, lui qui orchestre toujours ses batailles à l'ancienne, filmant dans la longueur des corps-à-corps qui sentent l'entraînement intensif au gymnase du coin ; j'ai eu tout le loisir de suivre ces mouvements de caméra balayant des décors si authentiques mais me paraissant, à chaque occasion, s'étirer dans le mauvais tempo, à la mauvaise vitesse, à la mauvaise distance ; j'ai pu remarquer que cette lumière naturelle éclairait très mal les visages, parfois rejetés sans raison dans l'ombre ou le contre-jour ; j'ai pu oublier, aussitôt entendus, ces dialogues ronflants, arrivant d'on ne sait où lorsqu'ils se veulent déterminants (quand Wilson dit "Je vous aime", rien dans ce qui précède ne nous fait sentir la naissance de cet amour) et tombant à plat lorsqu'ils souhaitent faire sourire ; j'ai pu avoir la confirmation que non, décidément, je n'étais pas du tout sensible au charme de Mélanie Thierry, en charge pourtant d'un personnage désiré par tous les autres ; j'ai eu le temps de déplorer une interprétation d'ensemble particulièrement médiocre, de Wilson à Vuillermoz, de Leprince-Ringuet à Ulliel, le moins connu de tous, Raphaël Personnaz, étant le seul à s'en sortir ; j'ai pensé avec nostalgie à Breillat, à Rivette mais aussi à Rappeneau et à d'autres Tavernier ; j'ai pu réfléchir tranquillement à ce que j'allais bien pouvoir écrire sur mon blog à propos de ce ratage. Né d'une grande ambition, doté d'une force indéniable et se prolongeant au-delà de son terme par de vastes questionnements dans la tête du spectateur, Vénus noire n'est pas un film franchement réussi. Tout d'abord, Kechiche a, me semble-t-il, été quelque peu piégé par la portée de son sujet, l'exploitation spectaculaire, au début du XIXe siècle, à Londres puis à Paris, d'une femme africaine non pas victime de l'esclavage mais d'une contrainte morale. Le style du cinéaste, qui vise à laisser advenir les choses dans la durée, l'ampleur du spectre social balayé et, surtout, le recul historique pris par le récit, devraient empêcher l'œuvre de passer pour le "grand film à message actuel sur le racisme" (Vénus noire peut, plutôt, à la rigueur, se targuer d'en étudier les fondements). Or, à entendre les soupirs offusqués poussés dans la salle après chaque dialogue comportant les mots "négresse" ou "sauvage" (mots qui sont pourtant, dans ce contexte historique précis, parfaitement justifiés et "compréhensibles"), on se dit que le thème est plus fort que le film, qu'il le dépasse et qu'ainsi il ne lui rend pas forcément service.

Né d'une grande ambition, doté d'une force indéniable et se prolongeant au-delà de son terme par de vastes questionnements dans la tête du spectateur, Vénus noire n'est pas un film franchement réussi. Tout d'abord, Kechiche a, me semble-t-il, été quelque peu piégé par la portée de son sujet, l'exploitation spectaculaire, au début du XIXe siècle, à Londres puis à Paris, d'une femme africaine non pas victime de l'esclavage mais d'une contrainte morale. Le style du cinéaste, qui vise à laisser advenir les choses dans la durée, l'ampleur du spectre social balayé et, surtout, le recul historique pris par le récit, devraient empêcher l'œuvre de passer pour le "grand film à message actuel sur le racisme" (Vénus noire peut, plutôt, à la rigueur, se targuer d'en étudier les fondements). Or, à entendre les soupirs offusqués poussés dans la salle après chaque dialogue comportant les mots "négresse" ou "sauvage" (mots qui sont pourtant, dans ce contexte historique précis, parfaitement justifiés et "compréhensibles"), on se dit que le thème est plus fort que le film, qu'il le dépasse et qu'ainsi il ne lui rend pas forcément service.