****

C'est un film sans couleurs et mangé par la pénombre, un film de fin de parcours, presque momifié, un film où il ne se passe finalement pas grand chose pendant cent trente sept minutes de biopic. J. Edgar prête le flan à bien des critiques. Il me semble pourtant que tout ce qui, ailleurs, pourrait signifier un ratage joue en fait en sa faveur pour finir par lui donner une belle cohérence et une indéniable prestance.

Le portrait que fait Clint Eastwood de John Edgar Hoover n'est pas chargé au point de couler le personnage. Ceux qui reprochent cela au cinéaste auraient certainement été les premiers à regretter une main lourde si la représentation avait été celle d'un salaud intégral. Or, décrite comme elle l'est, qui peut dire que cette vie est enviable ? Qui peut trouver que ce réactionnaire, raciste, paranoïaque et homophobe-homosexuel refoulé est un homme aimable, juste parce qu'il a les traits de Leonardo DiCaprio ?

Hoover est resté le patron du FBI alors que huit présidents se succédaient à la tête du pays. Ce temps extraordinairement long, a été celui d'une lutte pour la préservation et l'accroissement de son pouvoir, devenant parallèle à celui de la Maison Blanche. L'obsession de cette maîtrise est l'objet du film. Tout est centré sur Hoover et tout doit ramener à lui (en un sens, Hoover dirige même le spectateur en prenant en charge le récit de son parcours, au point de l'abuser). L'homme est le responsable d'un corps d'élite mais ne procède pas lui-même aux opérations de terrain, ce qui lui est reproché. Il ne sort pas du siège du FBI. Ainsi, l'Amérique, est réduite à son bureau. Hoover a voulu protéger son pays comme on protège sa famille. Mieux encore, donc, l'Amérique, c'est l'appartement qu'il partage avec sa mère. Et encore, c'est sa chambre, voire, son miroir. Passant par le prisme du film, l'Amérique est toute entière là dedans. Resserrer le cadre sur le patriote Hoover, pour Eastwood, c'est parler de ce qu'est son pays (et ce qu'il est, ou a été, lui, cinéaste-acteur).

Plus que jamais chez lui, les personnages sont menacés par les ténèbres à chaque plan. Ce qui les entoure est indiscernable et donc potentielle source de danger. Potentielle parce que ce danger n'existe la plupart du temps que dans leur tête. Eastwood ne le représente d'ailleurs jamais vraiment, jamais de manière affirmée. Nous ne voyons à l'écran que quelques échauffourrées ou bien des fusillades et des attentats aux auteurs non identifiés, aux causes non reliées (alors que nous sommes dans le registre de l'enquête). Apparemment, quelque chose a changé chez Eastwood. L'homme accusé de l'enlèvement du bébé Lindbergh est regardé sans pitié par Hoover et le peuple, mais pas par la mise en scène. Il n'est pas dénoncé par la caméra.

Les mensonges, ce sont donc plutôt ceux de Hoover qui sont mis à jour : nombre de coups d'éclats revendiqués le sont abusivement (parfois, avant d'en avoir la confirmation, une ellipse bizarre a pu nous mettre la puce à l'oreille). C'est que l'homme menacé par l'ombre aime se retrouver sous les feux des projecteurs (qui, au contraire, n'attirent pas, selon ses propres dires, son ami Clyde). Forcément, il se voit alors coupé en deux. L'ombre et la nuit grignotent l'image et scinde son visage, en renvoyant une partie vers le néant. Hoover est "incomplet". Mais cela veut dire aussi que ce mal qu'il combat partout et à tout moment, il l'héberge lui aussi. Seulement, cette part d'ombre, il refuse de l'assumer. Lorsque, face au miroir, il semble enfin décidé à la regarder, il ne supporte pas cette vue et s'effondre. Comme les figures de la vieillesse envahissent progressivement le film, tout cela génère une ambiance mortifère. DiCaprio, Armie Hammer et Naomi Watts sont effectivement comme momifiés, ployant, entravés. Mais cette difficulté, ces efforts pour faire vivre quelque chose sous le maquillage, sont étrangement émouvants.

J. Edgar c'est un homme et une obsession qui ne le fait pas vraiment avancer. Par conséquent, le récit n'avance pas beaucoup lui non plus, jouant de surcroît sur plusieurs temporalités, en allers-retours. Un peu maladroitement, Eastwood passe par exemple d'une époque à l'autre en raccordant les figures de Hoover et de Tolson jeunes à celles des mêmes beaucoup plus agés dans le décor de l'ascenseur de leur bureau. Mais après tout, l'usage de ce procédé traduit aussi le sentiment de l'immuable. L'homme qui a modernisé les techniques de l'Etat policier est resté le même entre 1932 et 1960, oppressé par les mêmes peurs et pensant le monde avec la même étroitesse d'esprit. De plus, cette construction narrative globale ne débouche pas sur une éclatante révélation et ne se boucle pas spectaculairement notamment parce qu'il n'y a pas en amont, contrairement à l'usage dans les biopics classiques, de focalisation sur une scène primitive, sur un traumatisme particulier qu'il faudrait surmonter. Il y a juste l'évocation de plusieurs "raisons", une influence, une éducation, une rigidité morale passant par de multiples vecteurs et qui sera confortée ensuite par les aléas d'une vie menée avec une soif maladive de contrôle absolu.

Le cinéma d'Eastwood n'est plus un cinéma d'action et ce J. Edgar est bel et bien un film de conversations, un film qui ploie, un film qui a du mal à bouger. Il n'en est pas moins prenant.

J. EDGAR

J. EDGAR

de Clint Eastwood

(Etats-Unis / 137 min / 2011)

LES NOCES FUNÈBRES (Corpse bride)

LES NOCES FUNÈBRES (Corpse bride)

GARE CENTRALE (Bab el-Hadid)

GARE CENTRALE (Bab el-Hadid)

[•REC]

[•REC]

LE VOYAGE FANTASTIQUE (Fantastic voyage)

LE VOYAGE FANTASTIQUE (Fantastic voyage)

TAKE SHELTER

TAKE SHELTER

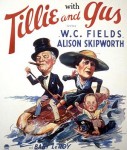

TILLIE AND GUS

TILLIE AND GUS

FOXY BROWN

FOXY BROWN