En cette période de fêtes de fin d'année, toute l'équipe de Nightswimming est heureuse de vous offrir un cadeau original et un moment de détente, à partager en famille ou entre amis.

Alors, parlons bien, parlons foot... Plus intense que le France - Allemagne de 1982, plus renversant que le Manchester United - Bayern de Munich de 1999, plus tendu qu'un OM - PSG, le match du siècle est pour nous celui qui oppose depuis soixante ans maintenant l'Union Sportive des Cahiers du Cinéma au Positif Football Club, affrontement dont ce blog 100% foot vous a relaté, sur 20 mois et à travers des centaines de couvertures, toutes les péripéties. Arrivés au bout de cette folle aventure, il était temps pour nous de reprendre nos esprits, de faire le point, de regrouper toutes les données accumulées afin de proposer un tableau d'ensemble pouvant être utile à chaque supporter.

*****

1) US CAHIERS DU CINEMA - POSITIF FC : Les équipes-type

Pour commencer, voyons quels sont les joueurs ayant été le plus fréquemment convoqués par les deux staffs, tout au long de ces six décennies...

US CAHIERS DU CINEMA

Organisation en 4-3-3 classique avec une seule pointe.

Gardien de but : Maurice PIALAT (11 couvertures séléctions)

Un joueur qui connaît parfaitement le terrain et qui garde les pieds bien ancrés dans la réalité. Réputé pour haranguer ses défenseurs sans ménagement à la moindre faute afin, dit-il, de les pousser à toujours plus d'efforts.

Défenseur droit : Eric ROHMER (11 sélections)

Toujours utilisé à droite. Son allure d'amateur cache un jeu très élégant et plus moderne qu'il n'y paraît. Il est issu du même centre de formation que Rivette, Godard et Truffaut.

Défenseur gauche : Luis BUÑUEL (9 sélections)

Joueur imprévisible derrière son calme apparent. Peu de gens le donnaient titulaire dans l'équipe, sa réputation ne cadrant pas vraiment avec les attentes des coachs des Cahiers. Il a su pourtant gagner sa place...

Défenseurs centraux : Jean RENOIR (8 sélections) et Jacques RIVETTE (9 sélections)

Renoir, c'est le Patron... de la défense. Sous ses dehors nonchalants, c'est un vrai travailleur. Meneur de vestiaire, il est le seul de l'équipe à vraiment chanter La Marseillaise.

Pour équilibrer la désinvolture de Renoir, Rivette apporte sa rigueur. Gagnant souvent ses Duelle, il est aussi le plus rugueux de la Bande des quatre défenseurs, ce qui fait qu'il arrive rarement à finir les matchs, qui sont dés lors, pour lui, bien trop courts.

Milieux défensifs : Clint EASTWOOD (9 sélections) et Ingmar BERGMAN (8 sélections)

Eastwood est un joueur très difficile à passer. Impitoyable, il est prêt à arrêter n'importe quel attaquant, et cela, pas toujours avec les moyens licites. Il est parfois trop individualiste mais dispose d'une très grosse frappe.

Bergman, le Suédois de Sporting Club de Farö, complète ce duo de récupérateurs très physique. Opiniâtre, il ne lâche rien. Cependant, dans ses relances, il a tendance à tergiverser et à trop se poser de questions.

Milieu offensif : Alfred HITCHCOCK (10 sélections)

Joueur qui s'y connaît pour mystifier l'adversaire par ses feintes, ses fausses pistes et ses passements de jambes. C'est un milieu de terrain à l'intelligence tactique et aux compétences techniques remarquables, finissant toujours par éclairer le jeu. Porte le Numéro 17.

Attaquant droit : François TRUFFAUT (10 sélections)

Son jeu est très élégant mais manque parfois de percution. Pourtant, c'est l'homme aux 400 buts... Les mauvaises langues disent qu'il est plus provocateur en dehors que sur le terrain. Connaissant les propos qu'il a tenu sur les Britanniques, son duel avec Boorman promet d'être explosif.

Attaquant gauche : Martin SCORSESE (9 sélections)

Petit, vif et technique, il met souvent le feu avec sa conduite de balle impeccable. Déboulant A tombeau ouvert dans la surface adversaire, il met les nerfs des défenseurs à vif.

Avant-centre : Jean-Luc GODARD (26 sélections)

De loin le joueur le plus utilisé dans l'équipe. Avant-centre avant-gardiste, il se tient toujours très près des buts adversaires, au point d'être parfois esseulé et de ne plus pouvoir communiquer clairement avec ses coéquipiers. Par son sens des formules, c'est un bon client pour les interviews d'après-match ("Nous on ne se met pas la pression, on prend les films les uns après les autres", "Même si j'ai marqué ce soir, c'est grâce à toute l'équipe qu'on a gagné", "Aujourd'hui, il fallait surtout être fort mentalement et on l'a été", "L'important c'est l'étroit point" etc...)

Remplaçants : Federico FELLINI (8 sélections), André TÉCHINÉ (8 sélections), Claude CHABROL (7 sélections), Alain RESNAIS (7 sélections), Jacques DEMY (6 sélections), Francis Ford COPPOLA (6 sélections), Tim BURTON (6 sélections), Pedro ALMODOVAR (6 sélections)

Le pari pour l'avenir : Apichatpong WEERASETHAKUL (3 sélections)

POSITIF FC

Organisation en 4-4-2 avec milieu en losange.

Gardien de but : Michelangelo ANTONIONI (8 sélections)

Le portier italien est impérial mais peu loquace, ce qui fait parfois dire que sa défense souffre d'incommunicabilité. Ses dégagements sont légendaires, envoyant parfois le ballon Par-delà les nuages.

Défenseur droit : Woody ALLEN (9 sélections)

Son manque de physique est compensé par une grande intelligence de jeu et des relances particulièrement efficaces. En revanche, il a le défaut de trop parler à l'arbitre.

Défenseur gauche : Luis BUÑUEL (9 sélections)

On dit que son style de jeu colle moins à celui des Cahiers qu'à celui de Positif... Dans cette équipe, sa position est en effet plus offensive. Il y est plus provocateur et aussi plus engagé.

Défenseurs centraux : Théo ANGELOPOULOS (8 sélections) et John BOORMAN (9 sélections)

Angelopoulos est un défenseur solide qui en impose beaucoup et que les attaquants mettent souvent des heures à contourner. Très attentif au marquage, il est cependant limité par la lenteur de ses déplacements.

Boorman est un joueur très physique, capable de jouer sur tous les terrains du monde et par tous les temps (dans la boue, la neige ou sous le soleil écrasant). Il peut réussir des gestes fulgurants comme faire de grossières fautes (de goût). Taulier de la défense de Positif, il est surnommé Le Général.

Milieu défensif : Clint EASTWOOD (9 sélections)

Dans une position un peu plus axiale que chez les Cahiers, il a le même rôle : celui de la sentinelle.

Milieux offensifs : Robert ALTMAN (10 sélections), Alain RESNAIS (9 sélections) et Federico FELLINI (8 sélections)

Altman est le grand organisateur, celui qui mène à la baguette l'équipe entière et jusqu'aux remplaçants. Ses remarques très grinçantes font souvent péter les plombs à ses adversaires : il obtient ainsi quantité de coups de pieds arrêtés. Un grand player.

Resnais joue dans un autre registre. Plus déconcertant, capable d'effectuer des séries de dribbles étourdissants le faisant parfois revenir à son point de départ, il semble devenir de plus en plus libre (de tout marquage) avec l'âge.

Le troisième homme de ce milieu créateur est le plus flamboyant. Déjà grandiose sous le maillot de la Roma, il apporte ici ses qualités de visionnaire. Positionné entre le milieu et l'attaque, il n'est ni un véritable 8, ni un véritable 9, plutôt un 8 1/2.

Attaquants : Martin SCORSESE (9 sélections) et Stanley KUBRICK (8 sélections)

Scorsese a, dans l'équipe de Positif, un responsabilité comparable à celle qu'il a aux Cahiers. Il faut cependant noter qu'il y a été sélectionné bien plus tôt, dès 1975, alors qu'il commençait à peine à briller avec son club, le New York FC.

Kubrick est le complément idéal de Scorsese en attaque. Si ce dernier frappe toujours instinctivement au but, Kubrick est un adepte du contrôle. Mais ses percées rectilignes dans la surface sont aussi légendaires. Certains estiment que son jeu est parfois trop lourd et mécanique, mais il est évident qu'il pèse beaucoup sur les défenses, qu'il les use et finit toujours par marquer.

Remplaçants : Andrzej WAJDA (7 sélections), Francesco ROSI (7 sélections), Francis Ford COPPOLA (7 sélections), Bertrand TAVERNIER (7 sélections), Wim WENDERS (7 sélections), Joel et Ethan COEN (7 sélections), Claude SAUTET (6 sélections), Jane CAMPION (6 sélections, première féminine)

Le pari pour l'avenir : Paul Thomas ANDERSON (2 sélections)

*****

2) US CAHIERS DU CINEMA - POSITIF FC : L'album-photos

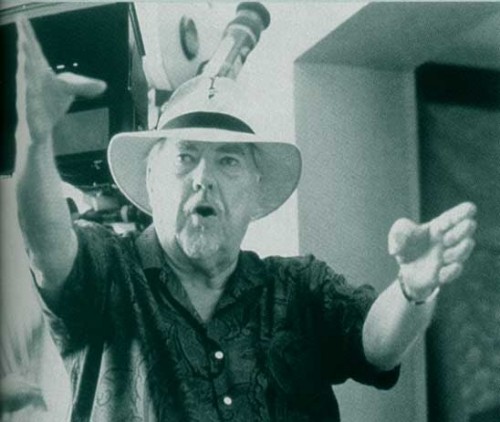

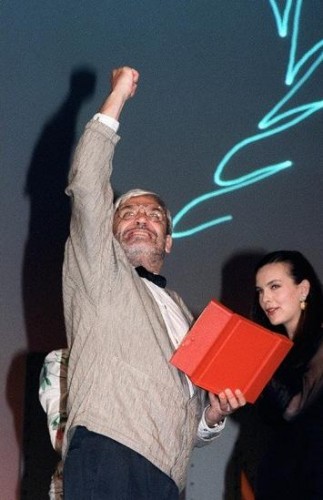

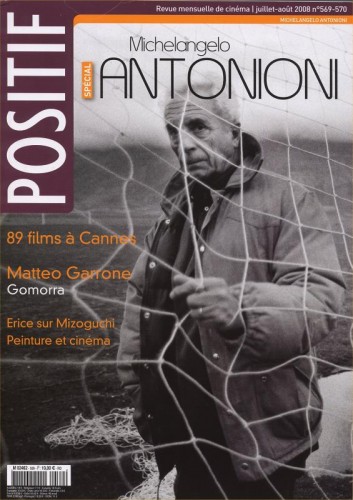

Poursuivons avec quelques images de joueurs en situation, prises au cours des saisons précédentes...

Antonioni dans les buts, une évidence pour Positif

Allen se faisant déborder par la gauche

Godard évitant un tacle

Eastwood bloquant l'attaque adverse

Altman faisant remonter son bloc-équipe

Truffaut et Hitchcock peaufinant leurs automatismes à l'entraînement

Grosse faute de Rohmer dans la surface !

Une superbe frappe enroulée de Fellini

Pialat, récompensé pour sa saison dans les buts des Cahiers mais très remonté, à la remise des trophées de l'UNFP (Union Nationale des Filmeurs Professionnels) en 1987

Scorsese dans le vestiaire de Positif

Au marquage sur Jane Campion, Renoir toujours vigilant sur les corners

Angelopoulos, vainqueur de la Coupe du Monde 98

Kubrick demandant à l'arbitre de faire reculer le mur à 9m15, afin qu'il puisse tirer son coup franc

****

3) US CAHIERS DU CINEMA - POSITIF FC : Tous les matchs et toutes les stats d'un seul coup d'œil

Pour finir, Nightswimming vous offre comme promis le récapitulatif complet de cette compétition exceptionnelle : ICI

Muni de ce document, vous pourrez vous-même "refaire le match", confronter votre ressenti aux statistiques et choisir avec assurance votre équipe de cœur.

Vous pourrez enfin manifester votre désaccord ou bien acquiescer face au bilan provisoire que nous dressons ci-dessous, en toute subjectivité, à la suite d'une nouvelle salve de données, de manière à terminer en beauté cet exercice de confrontation entre les couvertures ornant respectivement les murs des vestiaires de l'US Cahiers du Cinéma et ceux du Positif FC...

- Des saisons exemplaires :

1959 par les Cahiers : André Bazin - Sueurs froides - Le beau Serge - Roberto Rossellini - Les fraises sauvages - Les 400 coups - Hiroshima mon amour - L'impératrice Yang Kwei Fei - Fritz lang - N°100 - Les yeux sans visage - Le déjeuner sur l'herbe

1992 par Positif : Les équilibristes - Conte d'hiver - Kafka - Céline - La party - The player - Falstaff - Reservoir Dogs - Et la vie continue... - La chasse aux papillons - Qiu Ju, une femme chinoise

- D'impressionnantes séries d'invincibilité :

N°84 à 88 des Cahiers (1958) : La soif du mal - Monika - Le mécano de la General - Orson Welles - Ava Gardner

N°39 à 42 de Positif (1961) : La nuit - Le masque du démon - Mère Jeanne des Anges - Viridiana

N°187 à 191 des Cahiers (1967) : Les demoiselles de Rochefort - Persona - Belle de jour - La Chinoise - El Dorado

N°178 à 183-184 de Positif (1976) : La terre de la grande promesse - Vol au-dessus d'un nid de coucou - Une femme sous influence - Cadavres exquis - Casanova - L'adieu aux armes

N°230 à 235 de Positif (1980) : La cité des femmes - Mon oncle d'Amérique - Lettre d'une inconnue - Shining - Loulou

N°356 à 360 de Positif (1990-1991) : Sailor et Lula - La discrète - Cité des douleurs - Les arnaqueurs - Danse avec les loups

N°445 à 449 des Cahiers (1991) : Barton Fink - Pedro Almodovar - La Belle Noiseuse - Les amants du Pont-Neuf - Van Gogh

N°439 à 442 de Positif (1997) : La rivière - De beaux lendemains - Hana-bi - On connaît la chanson

- L'art de tromper l'adversaire :

L'auberge rouge en couverture en octobre 1951 ? Les Cahiers !

Main basse sur la ville en novembre 1963 ? Les Cahiers !

Les Cheyennes en octobre 1964 ? Positif !

Quatre aventures de Reinette et Mirabelle en novembre 1986 ? Positif !

- Fidèles à leur club :

Recordman des sélections aux Cahiers (26 couves), Jean-Luc Godard n'a jamais été mis en vedette de cette façon par Positif. De même, Robert Altman, recordman à Positif (10 couves), n'a jamais été retenu par les Cahiers.

- Egalité parfaite, en attente des prolongations :

Luis Buñuel (9 couves de chaque côté), Martin Scorsese (9), Clint Eastwood (9), Federico Fellini (8), Orson Welles (4), Marco Ferreri (3), Joseph L. Mankiewicz (2), Luchino Visconti (2), Kenji Mizoguchi (2), Michael Cimino (2), Lars von Trier (2), Hou Hsiao-hisen (2), Jia Zhangke (2)...

- Le score provisoire :

A ce jour, nous dirions que Positif mène 332 couves remarquables à 297. La première décennie (50's) fut largement à l'avantage des Cahiers. La deuxième également, bien que l'écart soit plus faible. L'avantage bascule spectaculairement dans les années 70 du côté de Positif. Puis les années 80 voient les Cahiers revenir dans le match et, finalement, si lors deux dernières décennies, Positif continue à faire la course en tête, la tendance semble être à l'équilibre.

Sur ce, en vous souhaitant à toutes et à tous de bien profiter des derniers jours de l'année, je vous donne rendez-vous ici-même en 2012...

LE HAVRE

LE HAVRE

HUGO CABRET (Hugo)

HUGO CABRET (Hugo)

2011 : Les Cahiers s'entretiennent au fil des mois avec les collaborateurs de Terrence Malick, Darren Aronofsky, Tsui Hark, J.J. Abrams, Lars von Trier, Jean-Charles Hue (La BM du Seigneur), Jia Zhangke (I wish I knew), Michel Gondry (The green hornet), Philippe Le Guay (Les femmes du 6e étage), Li Hongqi (Winter vacation), Hong Sang-soo (Ha ha ha), Manoel de Oliveira (L'étrange affaire Angélica), James L. Brooks (Comment savoir), Jerzy Skolimowski (Essential killing), Wes Craven (Scream 4), Kelly Reichardt (La dernière piste), Mia Hansen-Love (Un amour de jeunesse), Pedro Almodovar (La piel que habito), Michel Ocelot (Les contes de la nuit), Valérie Donzelli et Jérémie Elkaïm (La guerre est déclarée), Bertrand Bonello (L'Apollonide), Werner Herzog (La grotte des rêves perdus), Athina Rachel Tsangari (Attenberg), Bruno Dumont (Hors Satan), Philippe Garrel (Un été brûlant), Djinn Carrénard (Donoma), Leslie Caron, Jan Svankmajer, Nelson Perreira dos Santos, Koji Yamamaura, Abel Ferrara, Roger Corman, Raoul Coutard, Dean Tavoularis, Alexandre Desplat, Paulo Branco, Jean-Claude Carrière, Floc'h et Alain Badiou. Ils publient un dossier sur la France au cinéma (où l'on croise Raymond Depardon, Claire Denis, André Téchiné...) et des textes sur Alfred Hitchcock, Blake Edwards, Stanley Kubrick, Ritwik Ghatak, Raoul Ruiz, Fritz Lang, les révolutions arabes, les nouveaux cinéastes new-yorkais, le cinéma passant au numérique et le cinéma français des années 30. Jean-Baptiste Thoret va à la rencontre de Michael Cimino et la revue rend hommage à Claudine Paquot.

2011 : Les Cahiers s'entretiennent au fil des mois avec les collaborateurs de Terrence Malick, Darren Aronofsky, Tsui Hark, J.J. Abrams, Lars von Trier, Jean-Charles Hue (La BM du Seigneur), Jia Zhangke (I wish I knew), Michel Gondry (The green hornet), Philippe Le Guay (Les femmes du 6e étage), Li Hongqi (Winter vacation), Hong Sang-soo (Ha ha ha), Manoel de Oliveira (L'étrange affaire Angélica), James L. Brooks (Comment savoir), Jerzy Skolimowski (Essential killing), Wes Craven (Scream 4), Kelly Reichardt (La dernière piste), Mia Hansen-Love (Un amour de jeunesse), Pedro Almodovar (La piel que habito), Michel Ocelot (Les contes de la nuit), Valérie Donzelli et Jérémie Elkaïm (La guerre est déclarée), Bertrand Bonello (L'Apollonide), Werner Herzog (La grotte des rêves perdus), Athina Rachel Tsangari (Attenberg), Bruno Dumont (Hors Satan), Philippe Garrel (Un été brûlant), Djinn Carrénard (Donoma), Leslie Caron, Jan Svankmajer, Nelson Perreira dos Santos, Koji Yamamaura, Abel Ferrara, Roger Corman, Raoul Coutard, Dean Tavoularis, Alexandre Desplat, Paulo Branco, Jean-Claude Carrière, Floc'h et Alain Badiou. Ils publient un dossier sur la France au cinéma (où l'on croise Raymond Depardon, Claire Denis, André Téchiné...) et des textes sur Alfred Hitchcock, Blake Edwards, Stanley Kubrick, Ritwik Ghatak, Raoul Ruiz, Fritz Lang, les révolutions arabes, les nouveaux cinéastes new-yorkais, le cinéma passant au numérique et le cinéma français des années 30. Jean-Baptiste Thoret va à la rencontre de Michael Cimino et la revue rend hommage à Claudine Paquot.

Quitte à choisir : Y aura-t-il eu, en cette année 2011, quelque chose de plus discuté dans le petit monde de la cinéphilie que la conception des couvertures des Cahiers du Cinéma par Julia Hasting ? Torpillant en beauté le bouquet final de cette rubrique, cette série de choix graphiques aura fait grincer beaucoup de dents jusque chez les plus fidèles lecteurs de la revue. Pour tenter tout de même de clore ici l'exercice, je pourrai mettre en miroir Cimino et Chabrol, Aronofsky et Eastwood, Super 8 et Shame (n'ayant encore vu ni l'un ni l'autre). La différence se ferait alors par la présence du film de Farhadi, le plus marquant, à mon avis, de ceux mis en avant des deux côtés. Allez, pour 2011 : Avantage Positif.

Quitte à choisir : Y aura-t-il eu, en cette année 2011, quelque chose de plus discuté dans le petit monde de la cinéphilie que la conception des couvertures des Cahiers du Cinéma par Julia Hasting ? Torpillant en beauté le bouquet final de cette rubrique, cette série de choix graphiques aura fait grincer beaucoup de dents jusque chez les plus fidèles lecteurs de la revue. Pour tenter tout de même de clore ici l'exercice, je pourrai mettre en miroir Cimino et Chabrol, Aronofsky et Eastwood, Super 8 et Shame (n'ayant encore vu ni l'un ni l'autre). La différence se ferait alors par la présence du film de Farhadi, le plus marquant, à mon avis, de ceux mis en avant des deux côtés. Allez, pour 2011 : Avantage Positif.

CARNAGE

CARNAGE

JE MEURS DE SOIF, J'ÉTOUFFE, JE NE PUIS CRIER

JE MEURS DE SOIF, J'ÉTOUFFE, JE NE PUIS CRIER

2010 : Chez les Cahiers comme à Positif, on profite du changement de décennie pour faire un large bilan du cinéma des années 2000 (et consacrer, pour les uns, Mulholland Drive de Lynch, et, pour les autres, Le nouveau monde de Malick), on s'interroge sur Avatar de Cameron et Alice au pays des merveilles de Burton, on rencontre et/ou on soutient Bong Joon-ho (Mother), Samuel Maoz (Lebanon), Olivier Assayas (Carlos), Brillante Mendoza (Lola), Manoel de Oliveira (L'étrange affaire Angélica), Xavier Beauvois (Des hommes et des dieux), Raoul Ruiz (Mystères de Lisbonne), Mike Leigh (Another year), Koji Wakamatsu (Le soldat dieu), on revient vers Jacques Bral et Pierre Etaix.

2010 : Chez les Cahiers comme à Positif, on profite du changement de décennie pour faire un large bilan du cinéma des années 2000 (et consacrer, pour les uns, Mulholland Drive de Lynch, et, pour les autres, Le nouveau monde de Malick), on s'interroge sur Avatar de Cameron et Alice au pays des merveilles de Burton, on rencontre et/ou on soutient Bong Joon-ho (Mother), Samuel Maoz (Lebanon), Olivier Assayas (Carlos), Brillante Mendoza (Lola), Manoel de Oliveira (L'étrange affaire Angélica), Xavier Beauvois (Des hommes et des dieux), Raoul Ruiz (Mystères de Lisbonne), Mike Leigh (Another year), Koji Wakamatsu (Le soldat dieu), on revient vers Jacques Bral et Pierre Etaix.

Quitte à choisir : Le choix des Cahiers d'arborer plutôt des couvertures thématiques ne facilite pas les choses dans mon optique. De mon top 10 de l'époque, je ne retrouve en fait que deux titres, un de chaque côté, mais ce sont les plus marquants de l'année : Bright star et Oncle Boonmee. Ceux de Winding Refn et d'Allen se dégagent également, au milieu d'autres, moins intéressants à mon avis. Pour ce qui est de mes manques, je suis assez curieux de découvrir le Wajda et le Herzog, bien moins le Cordier et le Greengrass. Bref, tout cela me semble équilibré. Allez, pour 2010 : Match nul.

Quitte à choisir : Le choix des Cahiers d'arborer plutôt des couvertures thématiques ne facilite pas les choses dans mon optique. De mon top 10 de l'époque, je ne retrouve en fait que deux titres, un de chaque côté, mais ce sont les plus marquants de l'année : Bright star et Oncle Boonmee. Ceux de Winding Refn et d'Allen se dégagent également, au milieu d'autres, moins intéressants à mon avis. Pour ce qui est de mes manques, je suis assez curieux de découvrir le Wajda et le Herzog, bien moins le Cordier et le Greengrass. Bref, tout cela me semble équilibré. Allez, pour 2010 : Match nul.

HORS SATAN

HORS SATAN

L'HORRIBLE DOCTEUR ORLOF (Gritos en la noche)

L'HORRIBLE DOCTEUR ORLOF (Gritos en la noche)