(Stéphane Aubier et Vincent Patar / Belgique / 2009)

■■■□

Autant que le Week end de Godard, Panique au village est un film "égaré dans le cosmos" et, s'il n'a pas été trouvé "dans la ferraille" comme celui du cinéaste français, il a dû l'être dans le coffre à jouets d'un petit belge. Film-monde qui n'obéit qu'à ses propres règles esthétiques et narratives, l'œuvre d'Aubier et Patar est le 2001 de l'animation déconnante, le Jour de fête de la figurine en plastique, le Nouveau monde du nonsense aventureux, le Twin Peaks du plat pays.

Autant que le Week end de Godard, Panique au village est un film "égaré dans le cosmos" et, s'il n'a pas été trouvé "dans la ferraille" comme celui du cinéaste français, il a dû l'être dans le coffre à jouets d'un petit belge. Film-monde qui n'obéit qu'à ses propres règles esthétiques et narratives, l'œuvre d'Aubier et Patar est le 2001 de l'animation déconnante, le Jour de fête de la figurine en plastique, le Nouveau monde du nonsense aventureux, le Twin Peaks du plat pays.

Ces scènes de chasse en Basse-Wallonie ont comme premier mérite, avant de laisser le récit larguer les amarres, de s'ancrer fermement dans la réalité du monde rural et d'énoncer quelques vérités trop oubliées : les paysans sont bougons mais serviables, les fermières ne lâchent jamais leur seau, les chevaux dorment debout, les facteurs ressemblent tous à Jacques Tati, les cowboys sont un peu bêtes, les gendarmes sont tatillons mais vite dépassés, les tracteurs doivent être souvent réparés... Dans Panique au village, ce sont trois personnages principaux qui mènent la danse. Avant qu'il ne s'effondre, ils vivent sous le même toit. Ils se nomment Cheval, Cow-boy (ou Coboy) et Indien, et les liens de parenté qui les unissent ne sont pas très clairs. Le premier a une certaine aura paternelle quand les deux autres accumulent les bévues, mais rien n'indique que ces derniers soient ses rejetons. Dans ce monde de dingues, l'amour entre espèces différentes ne semble tout de même pas possible. La preuve : Cheval est amoureux de la prof de piano du conservatoire, Mme Longrée, qui s'avère être une jument portant le sac à main autour d'une somptueuse crinière rousse et ayant la chance de parler avec la voix de Jeanne Balibar.

Ici, nous ne sommes pas dans Toy story et les personnages n'ont aucune conscience d'être de simples jouets d'enfants animés. Ainsi, il est parfaitement logique que Cheval rêvasse de la même façon que nous, en se croyant propulsé avec sa favorite dans un musical à la Vincente Minnelli. De pause, il en a d'ailleurs bien besoin tant l'absurde course du monde est accélérée par la bêtise de ses deux acolytes.

Les metteurs en scène organisent impeccablement ce crescendo destructeur et absurde. Ils jouent des différences de vitesse et de volumes (motif présent dès le point de départ du récit avec le maladresse entraînant la livraison de millions de briques dans le jardin de Cheval). Ils orchestrent un détonant concert de voix (celle de Steven, le fermier qui gueule littéralement chaque phrase, prise en charge par Benoît Poelvoorde, semble imposer son rythme furibard à tout le film). Ils travaillent toute la pâte sonore, laissant leurs figurines entravées par leurs socles se déplacer au son d'un métronomique et endiablé tac-tac-tac-tac. Enfin, ils convoquent pour la bande originale des musiciens en parfait accord avec leurs thématiques. Au centre du film, se déroule une longue séquence de soirée d'anniversaire bruyante et alcoolisée. La participation du groupe Dionysos n'étonne donc pas. Mais il est un autre contributeur qui renforce encore la cohérence du projet : le bien nommé French Cowboy. Il suffit de se rappeler que derrière ce patronyme se cache depuis quelques années le leader des regrettés Little Rabbits pour que l'admirable évidence saute aux yeux. En effet, si la basse-cour de Panique au village regorge de vaches, de poules et de cochons, l'absence totale de lapins crée une béance, un non-dit douloureux.

Sachez toutefois que le bestiaire ne se limite pas ici aux animaux de la ferme, pas plus que l'histoire n'est circonscrite au périmètre du hameau. C'est d'ailleurs sur ce plan-là qu'Aubier et Patar font très fort, en imaginant qu'un point de passage entre deux mondes s'est créé au niveau de la petite mare dans la cour de Steven et Janine. Arrivés à ce point, nous ne nous en étonnons pas plus que cela puisque nous bouclons alors un périple géographiquement ahurissant qui, partant et finissant à la ferme, nous aura successivement entraîné au centre de la terre, au Pôle Nord, au milieu de l'océan, puis dans les grands fonds marins. Pour ce qui est de l'éclatement des repères, de la porosité affolante entre des mondes insensés et de l'apparition de créatures grotesques ou inquiétantes, Lynch, Burton et Miyazaki peuvent aller se rhabiller ensemble. Ajoutons, pour faire bonne mesure, que les bovidés peuvent ici, dans un geste plus proche des Monty Pythons que de Buñuel, servir de projectiles lorsqu'il faut défendre son territoire.

Oui, Panique au village est assurément une folie vivifiante, une œuvre dont se dégage une poésie qui ne tient pas seulement à une nostalgie de l'enfance, une tarte à la crème qui, chose rare, peut être réellement savourée par tous, de sept à septante-sept ans, sans qu'y apparaisse le moindre compromis. Mais il vous vient certainement à l'esprit cette question : qu'apporte ce passage au long-métrage d'une hilarante série de courts (naguère diffusés sur Canal+) ? Je pourrai répondre en assurant qu'un OVNI de la sorte, n'avançant que selon sa logique interne, peut aussi bien durer cinq minutes que trois heures. Et si vous n'êtes pas convaincu, je répondrai alors à la manière de Steven : "BON ÇA VA BIEN MAINTENANT ! ÇA CHANGE RIEN, ET ALORS ??"

Quels que soient leur sujet et leur degré de réussite, les films de Roman Polanski, du Couteau dans l'eau au Ghost writer ressemblent tous énormément à leur époque - précisons aussitôt qu'ils ne courent pas pour autant après la mode. Par conséquent, autant que la mise en avant (plutôt que le "retour") des thèmes favoris du cinéaste, il convient de saluer ses capacités de renouvellement formel, dans un cadre à la fois classique et très actuel.

Quels que soient leur sujet et leur degré de réussite, les films de Roman Polanski, du Couteau dans l'eau au Ghost writer ressemblent tous énormément à leur époque - précisons aussitôt qu'ils ne courent pas pour autant après la mode. Par conséquent, autant que la mise en avant (plutôt que le "retour") des thèmes favoris du cinéaste, il convient de saluer ses capacités de renouvellement formel, dans un cadre à la fois classique et très actuel. Alberto Nardi est un industriel milanais poursuivi par ses créanciers et méprisé par sa femme qui l'appelle Cretinetti et qui refuse de lui donner le moindre sou, bien qu'elle possède une gigantesque fortune. En tant que bénéficiaire testamentaire, ses affaires semblent s'arranger le jour où cette dernière est portée disparue, suite à une catastrophe ferroviaire.

Alberto Nardi est un industriel milanais poursuivi par ses créanciers et méprisé par sa femme qui l'appelle Cretinetti et qui refuse de lui donner le moindre sou, bien qu'elle possède une gigantesque fortune. En tant que bénéficiaire testamentaire, ses affaires semblent s'arranger le jour où cette dernière est portée disparue, suite à une catastrophe ferroviaire. Jusqu'à un certain point, c'est très simple...

Jusqu'à un certain point, c'est très simple... Wang Quan'an raconte l'histoire de Lili, une jeune mère de famille apprenant brusquement qu'elle est atteinte d'une leucémie et qu'elle n'a plus que quelques mois à vivre. La tisseuse (Fang zhi gu niang) est un mélo en mode mineur, le registre étant celui du réalisme chinois contemporain. Venant après bien des films de ce genre, de L'orphelin d'Anyangde Wang Chao à Still lifede Jia Zhangke, il n'offre, dans sa mise en scène, rien de novateur. La caméra alterne entre mobilité et fixité selon les déplacements ou l'apathie des personnages, celui de Lili avant tout autre, accompagné jusqu'au bout, interprété par la charmante et tenace Yu Nan, qui avait déjà porté sur ses épaules le précédent film de Wang Quan'an,

Wang Quan'an raconte l'histoire de Lili, une jeune mère de famille apprenant brusquement qu'elle est atteinte d'une leucémie et qu'elle n'a plus que quelques mois à vivre. La tisseuse (Fang zhi gu niang) est un mélo en mode mineur, le registre étant celui du réalisme chinois contemporain. Venant après bien des films de ce genre, de L'orphelin d'Anyangde Wang Chao à Still lifede Jia Zhangke, il n'offre, dans sa mise en scène, rien de novateur. La caméra alterne entre mobilité et fixité selon les déplacements ou l'apathie des personnages, celui de Lili avant tout autre, accompagné jusqu'au bout, interprété par la charmante et tenace Yu Nan, qui avait déjà porté sur ses épaules le précédent film de Wang Quan'an,  Nikita Krasnoff, prince russe et membre de la garde du tsar, combat les communistes, est dépossédé de ses biens par la Révolution, parvient à passer en Turquie en compagnie de sa servante qu'il épouse dans la foulée. A Constantinople, sans un sou, il doit travailler de ses mains pour la première fois de sa vie. Devenu serveur de restaurant, il croise une ancienne maîtresse qui l'entraîne alors dans une machination destinée à dépouiller une riche famille américaine. Au dernier moment, Nikita trouve la force morale de renoncer à l'arnaque. Venant d'apprendre que les Turcs renvoient tous les Russes réfugiés chez eux, il coure rejoindre sa femme qu'il avait abandonné à son sort. Il la retrouve in extremis avant de s'embarquer, épuisée et probablement enceinte.

Nikita Krasnoff, prince russe et membre de la garde du tsar, combat les communistes, est dépossédé de ses biens par la Révolution, parvient à passer en Turquie en compagnie de sa servante qu'il épouse dans la foulée. A Constantinople, sans un sou, il doit travailler de ses mains pour la première fois de sa vie. Devenu serveur de restaurant, il croise une ancienne maîtresse qui l'entraîne alors dans une machination destinée à dépouiller une riche famille américaine. Au dernier moment, Nikita trouve la force morale de renoncer à l'arnaque. Venant d'apprendre que les Turcs renvoient tous les Russes réfugiés chez eux, il coure rejoindre sa femme qu'il avait abandonné à son sort. Il la retrouve in extremis avant de s'embarquer, épuisée et probablement enceinte.

1983 : Année de consensus, nonobstant Garrel et Godard.

1983 : Année de consensus, nonobstant Garrel et Godard.

Quitte à choisir : Dans ce climat de concorde critique, doit-on marquer une préférence ? J'aurai tendance à mettre en rapport les estimables Boat people et Tootsie, les stimulants Pantins et Narayama, les beaux Bresson et Olmi. Et Bergman, Godard, Antonioni, Skolimowski, Ruiz, Pialat, Fellini, Marker... Du beau monde des deux côtés, la plupart du temps pour des titres majeurs. Allez, pour 1983 : Match nul.

Quitte à choisir : Dans ce climat de concorde critique, doit-on marquer une préférence ? J'aurai tendance à mettre en rapport les estimables Boat people et Tootsie, les stimulants Pantins et Narayama, les beaux Bresson et Olmi. Et Bergman, Godard, Antonioni, Skolimowski, Ruiz, Pialat, Fellini, Marker... Du beau monde des deux côtés, la plupart du temps pour des titres majeurs. Allez, pour 1983 : Match nul.

Comme il y eut, ce mois-là, peu d'occasions de s'enthousiasmer, évoquons tout de suite les deux propositions en apparence les plus stimulantes, toutes deux au rayon "Auteur". Quelques mois après la sortie de Fanny et Alexandre, Ingmar Bergman s'offrait un nouvel adieu au cinéma avec Après la répétition, dans lequel Erland Josephson et Lena Olin dialoguaient au milieu d'un théâtre désert. Théo Angelopoulos proposait, lui, son Voyage à Cythère, exploration d'un espace mental et réflexion historique sous forme de mise en abîme. Le film appartient à ce qui semble être la meilleure période du cinéaste mais encore faudrait-il pouvoir le vérifier. Compte tenu des défaillances de la distribution, y compris sous la forme du DVD, il est en effet bien difficile d'accéder aux œuvres précédant L'apiculteur (1987).

Comme il y eut, ce mois-là, peu d'occasions de s'enthousiasmer, évoquons tout de suite les deux propositions en apparence les plus stimulantes, toutes deux au rayon "Auteur". Quelques mois après la sortie de Fanny et Alexandre, Ingmar Bergman s'offrait un nouvel adieu au cinéma avec Après la répétition, dans lequel Erland Josephson et Lena Olin dialoguaient au milieu d'un théâtre désert. Théo Angelopoulos proposait, lui, son Voyage à Cythère, exploration d'un espace mental et réflexion historique sous forme de mise en abîme. Le film appartient à ce qui semble être la meilleure période du cinéaste mais encore faudrait-il pouvoir le vérifier. Compte tenu des défaillances de la distribution, y compris sous la forme du DVD, il est en effet bien difficile d'accéder aux œuvres précédant L'apiculteur (1987). Avec Partir revenir, Claude Lelouch ne changeait pas sa formule : les hasards de la vie, les allers-retours temporels, la réincarnation, l'histoire, la demie-douzaine de stars à l'affiche... Patrice Leconte s'essayait au film d'action avec Les spécialistes Lanvin et Giraudeau. Résultat : succès public, indulgence critique et, personnellement, aucun souvenir du film, l'un des rares que j'ai pu voir à l'époque, dans cette liste mensuelle. Pour Les rois du gag, Claude Zidi réunissait Serrault, Jugnot et Lhermitte et parvenait à affliger à peu près tout le monde. Autre navet proposé : Le "Cow-boy" de Georges Lautner, avec Aldo Maccione, sur un scénario de Wolinski. De son côté, Josianne Balasko se lançait dans la réalisation avec un Sac de nœuds qui ne semble pas avoir marqué les esprits (bien moins, en tout cas, que les premiers essais de ses anciens collègues, Gérard Jugnot et Michel Blanc). Dernière sortie française à noter, celle de Staline, un documentaire de Jean Aurel.

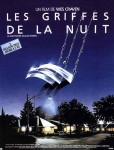

Avec Partir revenir, Claude Lelouch ne changeait pas sa formule : les hasards de la vie, les allers-retours temporels, la réincarnation, l'histoire, la demie-douzaine de stars à l'affiche... Patrice Leconte s'essayait au film d'action avec Les spécialistes Lanvin et Giraudeau. Résultat : succès public, indulgence critique et, personnellement, aucun souvenir du film, l'un des rares que j'ai pu voir à l'époque, dans cette liste mensuelle. Pour Les rois du gag, Claude Zidi réunissait Serrault, Jugnot et Lhermitte et parvenait à affliger à peu près tout le monde. Autre navet proposé : Le "Cow-boy" de Georges Lautner, avec Aldo Maccione, sur un scénario de Wolinski. De son côté, Josianne Balasko se lançait dans la réalisation avec un Sac de nœuds qui ne semble pas avoir marqué les esprits (bien moins, en tout cas, que les premiers essais de ses anciens collègues, Gérard Jugnot et Michel Blanc). Dernière sortie française à noter, celle de Staline, un documentaire de Jean Aurel. La marchandise américaine relevait un peu le niveau. Le flic de Beverly Hills, alias Eddie Murphy, cassa brillamment la baraque. A l'époque, du haut de mes treize ans, j'en fus plutôt heureux mais je crois bien ne pas l'avoir véritablement revu depuis. Le temps de deux films, celui-ci puis Midnight run trois ans plus tard, certains ont pensé tenir en Martin Brest un prometteur artisan du film d'action (et puis finalement non : Le temps d'un weekend, Rencontre avec Joe Black, Amours troubles...). Alors peu courageux, je ne m'étais pas déplacé pour affronter Les griffes de la nuit de Wes Craven. Ayant quelque peu mûri, je plongerai bien, aujourd'hui, dans ce récit cauchemardesque devenu culte, acte de naissance d'un mythe fantastique (Freddy Krueger) et premier volet d'une longue série.

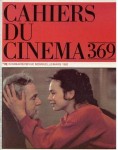

La marchandise américaine relevait un peu le niveau. Le flic de Beverly Hills, alias Eddie Murphy, cassa brillamment la baraque. A l'époque, du haut de mes treize ans, j'en fus plutôt heureux mais je crois bien ne pas l'avoir véritablement revu depuis. Le temps de deux films, celui-ci puis Midnight run trois ans plus tard, certains ont pensé tenir en Martin Brest un prometteur artisan du film d'action (et puis finalement non : Le temps d'un weekend, Rencontre avec Joe Black, Amours troubles...). Alors peu courageux, je ne m'étais pas déplacé pour affronter Les griffes de la nuit de Wes Craven. Ayant quelque peu mûri, je plongerai bien, aujourd'hui, dans ce récit cauchemardesque devenu culte, acte de naissance d'un mythe fantastique (Freddy Krueger) et premier volet d'une longue série. Dans les kiosques, en ce mois faiblard, mis à part les Cahiers du Cinéma (369) qui faisaient leur une sur Bergman, les revues continuaient plutôt à étudier les films sortis précédemment. Le génial Brazil de Terry Gilliam se retrouvait en couverture de Positif (289), de Cinéma 85 (315) et de La Revue du Cinéma (403), L'amour braque de Zulawski sur celle de Starfix (24) et Love streams de John Cassavetes sur celle de Jeune Cinéma (165). Premiere (96) choisissait de mettre en vedette conjointement Mel Gibson (pour le futur Mad Max 3) et Robert De Niro, L'Ecran Fantastique (54) anticipait sur Terminator et enfin Cinématographe (108) proposait un dossier sur les monteurs.

Dans les kiosques, en ce mois faiblard, mis à part les Cahiers du Cinéma (369) qui faisaient leur une sur Bergman, les revues continuaient plutôt à étudier les films sortis précédemment. Le génial Brazil de Terry Gilliam se retrouvait en couverture de Positif (289), de Cinéma 85 (315) et de La Revue du Cinéma (403), L'amour braque de Zulawski sur celle de Starfix (24) et Love streams de John Cassavetes sur celle de Jeune Cinéma (165). Premiere (96) choisissait de mettre en vedette conjointement Mel Gibson (pour le futur Mad Max 3) et Robert De Niro, L'Ecran Fantastique (54) anticipait sur Terminator et enfin Cinématographe (108) proposait un dossier sur les monteurs.