Quatrième voyage dans la filmographie de Gérard Courant (le premier ici, le deuxième là, le troisième là), toujours grâce à son aimable concours.

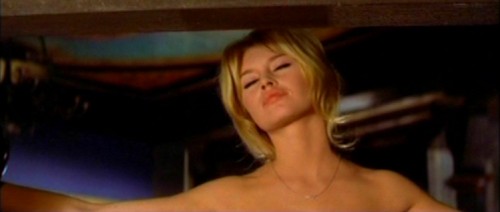

BB X 20

Amusant : grâce à Gérard Courant, je peux dire que j'ai vu l'essentiel des films tournés par Brigitte Bardot. En une heure et vingt-et-une minutes ! Le cinéaste a en effet eu l'idée, a priori saugrenue, de prendre vingt films de l'actrice et de les mettre bout à bout en accélérant vingt-cinq fois leur défilement. D'en faire une compression.

Le premier intérêt de l'objet obtenu est de donner une vue d'ensemble de la carrière relativement brève (1952-1973) de BB. Une nouvelle fois, on se convainc que cette actrice si importante n'aura finalement participé qu'à un seul très grand film. Si la liste qu'elle peut dresser contient des titres nullement négligeables (il faudrait sans doute revoir, notamment, Vie privée et l'épisode William Wilson tiré des Histoires extraordinaires, tous deux signés par Louis Malle), force est de constater que, hormis le sublime Godard, ces Autant-Lara, Clouzot, Malle et Deville-là ne sont pas les plus admirés au sein des filmographies de ces réalisateurs. Ce jugement général sur le parcours de Bardot, la vision de BB X 20 permet de le reformuler mais il ne peut être porté à partir du seul film de Courant.

En effet, il est impossible en le regardant d'apprécier la valeur véritable de chacun des longs métrages présentés, malgré le fait qu'ils le soient, après tout, de manière "complète". Dans la cavalcade survitaminée de l'image, redoublée par celle de la bande son (ne tentez pas l'expérience de cet incessant gazouillis sonore un soir de grande fatigue), ne sont décelables que les ambiances, les genres, les registres. Les récits, quant à eux, ne sont guère compréhensibles au-delà d'une trame très générale et si un style particulier peut être perçu, nous ne pouvons en juger ni l'efficacité, ni la pertinence. Bien sûr, les images du Mépris brillent toujours de leur éclat, conservé ici grâce à la prédilection de Godard pour les plans longs et les décors peu nombreux mais nous ne sommes pas sûrs que cette distinction ne soit pas faussée par notre connaissance du film. Ainsi, soumis à cette forme, La vérité de Clouzot vaut A cœur joie de Bourguignon, le western Shalako d'Edward Dmytryk devient intriguant, les comédies comme Doctor at sea de Ralph Thomas paraissent endiablées...

Dès lors, quels enseignements tire-t-on de ce flot irrépressible ? Une compression est une réalisaton produisant un objet autre, bien que les mêmes composants persistent. Le résultat est à la fois identique et différent. Dans le cas de BB X 20, on peut dire qu'en ressort la quintessence, ou bien les clichés. On remarque les constantes et ce sont bien celles qui ont fondé le mythe Bardot. Dès 1952, quasiment pas un seul film n'oublie de montrer ou de suggérer la nudité, ni de proposer une scène de danse, ni de culminer en une scène d'amour (accéléré par Gérard Courant, le ballet des hommes désirant Bardot devient réellement mécanique). Malgré la vitesse, toujours nous reconnaissons l'actrice, cela dès ses débuts (seule exception : Viva Maria, où on a parfois du mal à distinguer Brigitte Bardot de Jeanne Moreau, mais l'effet, accentué ici, était déjà recherché par Louis Malle). Que ce traitement radical n'entame en rien cette présence, voilà qui est révélateur de la puissance du mythe. L'expérience de Gérard Courant fonctionne parce que c'est Brigitte Bardot.

L'exception - 34 clips Elisa Point & Léonard Lasry

BB, nous la retrouvons dès le début du DVD compilant trente-quatre clips réalisés par Gérard Courant pour un album de duos d'Elisa Point et Léonard Lasry. Le principe suivi est, une nouvelle fois, simplissime : sur la durée d'une chanson est calée une séquence d'un film existant, connu ou pas. La plupart du temps, chaque chanson bénéficie de plusieurs clips (on peut aller jusqu'à quatre propositions différentes).

BB, donc, ouvre le bal de L'exception. "Libre" est chantée à quatre reprises, sur des images d'A cœur joie, d'Une ravissante idiote et du Repos du guerrier (pour deux séquences distinctes). Cette entrée en matière laisse sceptique. Est-ce à cause de la chanson, accompagnant de manière trop littérale le mythe Bardot ? Ou bien est-ce le temps d'adaptation nécessaire face au procédé d'une part et au style musical d'autre part, cette chanson pop à la Française chuchotée par deux voix se répondant de manière très... cinématographique (de fait, Elisa Point comme Léonard Lasry n'ont cessé, dans leur travail d'entrecroiser ces deux champs culturels que sont la musique et le cinéma) ?

Peu importe. Bientôt, le flux musical nous berce, les images l'accompagnant de mieux en mieux, qu'elles nous soient familières ou pas. Dans cette série, la réussite d'un clip ne tient en effet pas vraiment au statut que l'on donne à l'œuvre réappropriée par Courant, les images étant toutes, peu ou prou, magnifiées de la même façon. L'attachement à une chanson, à son rythme, à son phrasé, à son texte est plus important. Il conditionne le sentiment d'adéquation, d'enrichissement mutuel. Ainsi mes préférences vont à "Mais qui sommes-nous ?" (qu'elle s'étire sur le Blow up d'Antonioni ou le Monsieur Ripois de Clément), à "L'exception" et, si il ne fallait en choisir qu'une, à "Ta compagnie me manque" (surtout lorsqu'elle enrobe la tristesse de Gérard Philippe dans Une si jolie petite plage d'Yves Allégret).

Pour s'accorder à la durée, Gérard Courant peut condenser ou étirer les séquences qu'il a choisi, comme il peut les laisser défiler normalement ou en proposer un remontage. En accéléré, le grotesque du Servant de Losey est accentué, au ralenti, la beauté de Maria Schneider dans Profession reporter d'Antonioni est fixée. Ce voile musical posé sur des scènes aimées par le cinéaste sert à déifier des acteurs et surtout des actrices. A rendre hommage, aussi, à une certaine époque, voire à une certaine cinématographie (les années 60-70 et le cinéma italien sont très souvent convoqués).

De cette compilation, nous pouvons tirer quelques leçons sur le rythme musical et cinématographique, observer les endroits où ils se mêlent le mieux. Assurément, après l'évidence de la danse (toute chanson au lent tempo doit pouvoir "fonctionner" sur les images d'India song), viennent les duos amoureux, les échanges, les caches-caches et les déambulations. En mariant ces deux arts (l'un "majeur", l'autre "mineur" ?), Gérard Courant parvient à réaliser un nouvel hybride donnant à réfléchir sur la nature même du cinéma, fondement de sa démarche. Accessoirement, il réalise (même si, d'après ce que l'on peut voir depuis plusieurs années sur internet, il est loin d'être le seul) ce que nous sommes sans doute nombreux à fantasmer régulièrement : écouter sur des images adorées des musiques qui ne le sont pas moins.

Un monde nouveau

Un monde nouveau arrive à la suite d'A travers l'univers et prend donc la quatrième place dans la série Mes villes d'habitation. Le principe est inchangé : filmer une vue de chaque rue d'une ville ou d'un vaste quartier dans lesquels Gérard Courant a vécu, un plan de la plaque portant le nom de la voie la précédant invariablement.

A travers l'univers nous emmenait dans la petite ville de Saint-Marcellin, Un monde nouveau dans le quartier du bois de Vincennes, dans ses 112 rues et 14 places. L'une des lignes de force qui sous-tendait le premier cité est moins repérable cette fois. De "chaque prise raconte une histoire", on passe plutôt à "chaque prise est une composition et une dynamique". Je pensais que ce sentiment de déplacement était dû en partie à une légère modification de la durée des plans, à un raccourcissement, d'un film à l'autre, à un rapprochement du délai des vingt secondes (en dessous, l'expérience ne fonctionnerait plus ou du moins, fonctionnerait de manière totalement différente : il n'y aurait plus cette suite d'événements du réel mais un simple catalogue d'instantanés). Or il n'en est rien. La durée est bien la même.

Sans doute est-ce alors dû à la réalité géographique du bois de Vincennes. Le paysage qui s'offre à nous le long de ces soixante-cinq minutes n'est pas aussi varié que celui de Saint-Marcellin. Il n'est fait d'ailleurs que de deux types de voies : d'une part les abords du bois, les avenues, le périphérique et l'autoroute, d'autre part les petites routes, les chemins, les allées à l'intérieur. Les premières voies sont laissées aux voitures, les secondes aux promeneurs et aux sportifs, et la frontière entre les deux est marquée, visuelle et sonore. Ainsi, les activités présentées varient peu : joggers, cyclistes, rollers et cavaliers croisent les familles, les chiens et les retraités.

Le statisme imperturbable du cadre enregistre d'autant mieux, rend d'autant plus sensible les mouvements, les traversées dans le plan étant régulières, dans toutes les dimensions de l'espace. Devant ce spectacle, nous prenons également conscience des différences de vitesse qui s'y déploient. La vie, en effet, n'a pas le même rythme pour les dynamiques coureurs, pour les vieilles personnes avec canes et pour les enfants joueurs (les plus spontanés, ceux qui osent les "Regarde Maman ce qu'il fait le Monsieur..."). C'est ainsi, avec ces "poèmes cinématographiques du réel", que l'on en apprend autant sur celui qui regarde que sur ce (ou celui) qui est regardé.

LA MORT N'EST PAS UNE SOLUTION

A l'origine, les plans qui constituent ce film ne sont que des vues documentaires du quartier populaire parisien du canal Saint-Martin. Ces vues, plus ou moins longues, sont assemblées, mises bout à bout dirait-on, sans que soit réellement dessinée une ligne narrative.

Mais bien sûr, l'affaire est bien plus complexe. La mort n'est pas une solution date de 2010 alors qu'il a été tourné en 1980. Il est en fait la reprise de la deuxième partie de Vivre est une solution, œuvre pour laquelle Gérard Courant arpentait les lieux, encore hantés par le fantôme d'Arletty (depuis l'Hôtel du Nord de Carné). Les images prises une à une en Super 8 qui, accélérées, donnaient alors un métrage de trente minutes ont été ralenties pour atteindre une nouvelle durée de plus d'une heure.

De par son statut documentaire, La mort n'est pas une solution nous dit-il quelque chose sur 1980 (ou 2010) ? Au-delà de quelques signes caractéristiques comme les voitures ou les vêtements des passants, pas vraiment. Ce n'est pas un défaut car tel n'est pas son but. Évidemment, la dimension "archiviste" du cinéma de Courant se retrouve dans cette entreprise mais celle-ci tend à toucher autre chose (sinon, quel serait l'intérêt d'une telle reprise ?). A quoi pense-t-on, à vrai dire, devant cet essai ? A un film de science-fiction qui daterait du temps du cinéma muet... Ces images d'où ne provient aucun son, avançant par saccades et baignant dans des couleurs étranges, proches d'un effet pochoir, donnent l'impression d'avoir affaire à une œuvre retrouvée et que l'on aurait restauré, l'accompagnant d'une musique de Philip Glass qui accentue encore sa singularité. Sa difficulté aussi, car la répétition des effets et l'absence de procédé narratif mettent à rude épreuve le spectateur. L'esprit peut en effet vagabonder de temps à autre. Heureusement, l'originalité esthétique, les accidents du réel (des passants, des amis qui conversent), les belles compositions plastiques et, comme dans Un monde nouveau, la sensation des différents mouvements secouant incessamment la ville (ici, piétons et véhicules cohabitent) nous font tenir vaille que vaille.

La mort n'est pas une solution est comme un jeu (ardu) d'archéologie qui rendrait impossible une véritable datation. L'intemporalité du lieu (ce canal préservé) s'y prête bien. Il est dès lors assez piquant d'observer Gérard Courant expérimenter "hors du temps", lui qui aime tant, d'ordinaire, à travers sa caméra, fixer et dater.

****/****/****/****

BB X 20

BB X 20

L'EXCEPTION - 34 CLIPS ELISA POINT & LÉONARD LASRY

UN MONDE NOUVEAU

LA MORT N'EST PAS UNE SOLUTION

de Gérard Courant

(France / 81 min, 142 min, 65 min, 67 min / 2010, 2011, 2006, 2010)

Site internet : Gérard Courant.

LE SOLEIL (Solntse)

LE SOLEIL (Solntse)

1974, UNE PARTIE DE CAMPAGNE (ou 50,81%)

1974, UNE PARTIE DE CAMPAGNE (ou 50,81%)

SINGULARITÉS D'UNE JEUNE FILLE BLONDE (Singularidades de uma rapariga loura)

SINGULARITÉS D'UNE JEUNE FILLE BLONDE (Singularidades de uma rapariga loura)

QUATRE ÉTOILES

QUATRE ÉTOILES

VERY BAD TRIP (The hangover)

VERY BAD TRIP (The hangover)

RETOUR EN NORMANDIE

RETOUR EN NORMANDIE

BB X 20

BB X 20