****/****/****

(Chronique dvd parue sur Kinok)

Les trois premiers longs métrages de Jerzy Skolimowski forment une série d'essais pour trouver l'expression la plus juste et la plus fidèle possible d'une subjectivité. Au début des années soixante, dans un pays, la Pologne, au passé si présent, le but du jeune cinéaste est celui-ci : proposer un regard neuf sur le contemporain. Neuf, forcément, parce que singulier, unique, ayant une orgine précise, assumée, affirmée. Cette ambitieuse volonté le mène vers des impasses mais fait aussi naître en lui de superbes intuitions. Le parcours est donc aussi personnel qu'inégal et les films prennent toute leur valeur à être regroupés. Ils paraissent plus grands collés les uns aux autres que séparés - contrairement aux suivants qui souffriront moins d'être détachés du reste de l'œuvre.

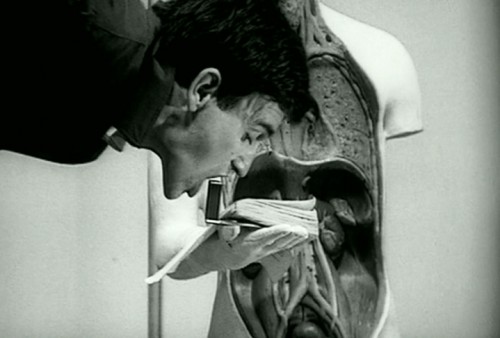

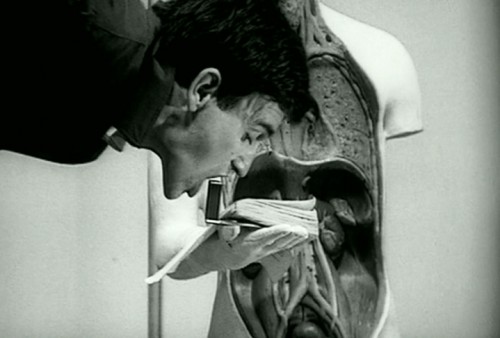

Andrzej Leszczyc, l'étudiant de Signes particuliers : néant, n'a pu, en quatre ans, se résoudre à choisir le moindre sujet pour valider son diplôme. Rattrapé par l'armée et le service militaire qu'il avait évité jusque là, il est brutalement mis au pied du mur et doit, provisoirement, tout quitter. Mais ce tout n'est pas grand chose et sa dernière journée en civil a moins le goût amer de la perte que celui de la révélation de la futilité environnante. Amis magouilleurs et machistes, compagne indifférente, petit chien adorable auquel on s'attache un moment mais qu'on laisse sans trop de pincement au vétérinaire lorsqu'on le dit atteint par la rage. On parle de divorcer mais est-on même marié ? Dans ce vide existentiel, il n'est guère étonnant de voir Andrzej donner constamment aux gens qu'il rencontre de fausses identités, au gré de son humeur.

Il n'est d'ailleurs guidé que par elle et comme le film épouse totalement son point de vue, elle nous guide à nous aussi, spectateurs entièrement à sa merci. De longs plans séquences en caméra subjective scandent ostensiblement la déambulation et de cette ligne directrice capricieuse surgit un film décousu, heurté, aussi stimulant qu'agaçant, tantôt charmant, tantôt fumiste. Jerzy Skolimowski réalisateur, scénariste et acteur principal se lance un défi : filmer la vie, celle qui nous glisse entre les doigts, exactement comme il la perçoit lui-même, sans médiation. Pour ce faire, il n'hésite pas à en mettre, s'il le faut, plein la vue, comme avec ce plan séquence du début, quasiment wellesien dans sa démesure. "Je voudrais être entraîné quelque part malgré moi, tout en pouvant exercer mon libre arbitre malgré tout", dit Andrzej à un reporter l'interrogeant en pleine rue. Programme difficilement réalisable mais qui, après tout, laisse entrevoir une issue. De fait, très dynamique, la fin du film propulse effectivement vers autre part et annonce un changement.

Une fille sur un quai et Andrzej dans le train : Walkover reprend les choses là où Signes particuliers : néant les avait laissé, en ne maintenant dans l'ombre que le temps du service militaire accompli entre les deux trajets ferroviaires. Les deux films sont donc indéfectiblement liés et s'éclairent l'un l'autre d'un jour nouveau, ce qui nous fait dire que pour réussir Walkover, Skolimowski devait impérativement en passer par Signes particuliers. L'équilibre y est en effet mieux tenu entre l'objectif et le subjectif, délaissant le procédé un peu grossier de la caméra subjective pour le remplacer par des pauses bien marquées lors desquelles nous nous retrouvons les yeux dans les yeux avec Andrzej.

Poursuivant le mouvement amorcé dans le final de Signes particuliers, Skolimowski passe de la marche à la course. Il passe au jazz, à la boxe, à la lutte. Il n'y a pas beaucoup plus d'événements dans Walkover que dans le précédent, mais le rythme est haletant. Des travellings s'emballent tout à coup, prennent soudain de la vitesse pour accompagner les déplacements syncopés du héros. Et quand ce ne sont pas ses courses, ce sont les entrées et les sorties de champ, les interventions inattendues, les apparitions incongrues (une vache, une chèvre), qui dynamisent de façon extraordinaire les plans séquences. Parmi ceux-ci, les moins mobiles sont aussi concernés. Qu'ils soient concentrés sur un coin de commissariat ou d'appartement, ils laissent régulièrement advenir le parasitage de l'action première par des éléments secondaires, comme un poste de radio qui changerait de station tout seul. De plus, le soin apporté aux transitions (par les mouvements des corps, la lumière...) permet à chaque plan d'entraîner le suivant. Ainsi, l'impression de virtuosité un peu gratuite s'efface et une incroyable énergie est maintenue d'un bout à l'autre du film, sans jamais fléchir.

Cette plus grande maîtrise s'exprime également à travers la personnalité d'Andrzej, plus résolu que dans sa première aventure. Plus résolu mais pas moins ambigu. Son statut social paraît toujours aussi flou : vaguement étudiant, vaguement ingénieur, vaguement boxeur professionnel ? Cette indécision se propageant aux autres personnages, les relations qui s'instaurent prennent vite le goût de l'insolite. Entre homme et femme, notamment. Andrzej a avec sa collègue rencontrée à la gare des échanges qui laissent penser, dès le début, qu'ils ont une vie antérieure commune plus étoffée qu'ils ne le laissent paraître. Leurs propos dépassent alors l'énonciation de formules sur le mal être moderne et en deviennent plus profonds. Bien sûr, cela ne suffit pas encore totalement : les êtres et les choses n'offrent toujours pas de prise et des jeunes femmes continuent de se jeter sous les trains ou les voitures. Mais au moins, il y a ce désir de boxer, de lutter, de courir.

Avec La barrière, Skolimowski opère un changement esthétique radical et convoque une autre forme de subjectivité, abandonnant, pourrait-on dire, celle du témoin pour exprimer celle de l'Artiste. Il n'est plus, ici, devant la caméra et a donc tout le loisir de soigner sa mise en scène, comme jamais auparavant. Il tente là, déjà, son 8 1/2 à lui, son sur-film dans lequel toutes ses obsessions personnelles se retrouvent (de la "trahison" de l'université aux traces de la guerre, du goût pour les divers moyens de transport à celui des décors détournés de leur usage premier), mais pour se voir intégrées à une forêt de symboles, à un réseau obscur dans lequel il est parfois difficile de se retrouver, tant de clés semblant nous manquer, notamment concernant toute une imagerie chrétienne.

Se faisant, le cinéaste se déconnecte de la réalité. Les décors ne sont plus seulement déplacés (comme avant avec ces promenades amoureuses sur les chantiers ou dans les usines) mais stylisés à l'extrême. L'introduction du film est un leurre : ce que l'on croyait être une séance de torture en temps de guerre n'est qu'un jeu entre étudiants de l'université. Au restaurant, extraordinaire séquence, dansant avec son amie devant un poster maritime, le héros s'exclame : "Tout ceci n'est pas vrai". Le cinéaste se déconnecte de la réalité mais il la reconfigure. Il montre une réalité rêvée, par lui.

Une fois ce fait admis, La barrière devient plus agréable, plus attachant, et ses délires visuels s'acceptent mieux. Il sort du cadre du grand film d'auteur très composé et un peu prétentieux que sa première partie laissait craindre. Mais ce changement de regard a une explication supplémentaire. En effet, la bascule se fait suite à la rencontre avec une jeune femme, une conductrice de tram (occasion de confronter encore une fois étudiants et jeunes ouvriers), qui, progressivement va même prendre en charge le récit, au détriment de l'homme. Paradoxalement, c'est donc dans le plus étudié, le plus abstrait, le plus formaliste de ces trois films que se développe la relation homme-femme la plus touchante. Et c'est dans le plus réflexif, le plus refermé sur lui-même que l'on trouve la touche finale la plus optimiste.

SIGNES PARTICULIERS : NÉANT (Rysopis)

SIGNES PARTICULIERS : NÉANT (Rysopis)

WALKOVER (Walkower)

LA BARRIÈRE (Bariera)

de Jerzy Skolimowski

(Pologne / 76 mn, 78 mn, 83 mn / 1964, 1965, 1967)

LA CHARGE DE LA 8ème BRIGADE (A distant trumpet)

LA CHARGE DE LA 8ème BRIGADE (A distant trumpet)

SIGNES PARTICULIERS : NÉANT (Rysopis)

SIGNES PARTICULIERS : NÉANT (Rysopis) Octobre à Paris est un film maudit mais relativement connu, au moins par son titre et son sujet (*). C'est une suite de témoignages rendant compte des violences policières envers les Algériens résidant dans la région parisienne, avec en point d'orgue le récit de la nuit du 17 octobre 1961.

Octobre à Paris est un film maudit mais relativement connu, au moins par son titre et son sujet (*). C'est une suite de témoignages rendant compte des violences policières envers les Algériens résidant dans la région parisienne, avec en point d'orgue le récit de la nuit du 17 octobre 1961.

Comme la plupart des titres composant le catalogue de Malavida, éditeur s'étant donné pour noble tâche de sortir les films des nouveaux cinémas nord et est-européens des années 60 de l'ombre dans laquelle ils se sont progressivement vus rejetés, Le soleil dans le filet (Slnko v sieti) est alléchant. A l'origine de la seconde naissance d'un cinéma slovaque quasi-inexistant jusque-là, le film de Stefan Uher est également auréolé d'une réputation de précurseur de la nouvelle vague ayant porté ses voisins de la région tchèque, Milos Forman en tête.

Comme la plupart des titres composant le catalogue de Malavida, éditeur s'étant donné pour noble tâche de sortir les films des nouveaux cinémas nord et est-européens des années 60 de l'ombre dans laquelle ils se sont progressivement vus rejetés, Le soleil dans le filet (Slnko v sieti) est alléchant. A l'origine de la seconde naissance d'un cinéma slovaque quasi-inexistant jusque-là, le film de Stefan Uher est également auréolé d'une réputation de précurseur de la nouvelle vague ayant porté ses voisins de la région tchèque, Milos Forman en tête.

En 1969, le fer est encore chaud et les mouvements révolutionnaires et contestataires ne sont pas encore plongés dans leur crise du début des années 70 (aux origines diverses : fin de la guerre du Vietnam, radicalisation terroriste, repli communautaire...), crise dont Milestones tentera de tirer les leçons le moment venu. Le double mouvement qui propulse Ice, activisme et auto-critique, en est d'autant plus remarquable. Le statut des images qui le compose est ambigu : la fiction est évidente, ne serait-ce que par le point de départ du récit - la guerre déclarée par les Etats-Unis au Mexique -, mais l'esthétique s'apparente le plus souvent à celle du reportage (un reportage qui serait toutefois redevable à Cassavetes et au Godard d'Alphaville). De plus, le nombre de protagonistes est élevé, autorisant ainsi une multiplicité des points de vue, et de nombreux cartons de propagande révolutionnaire sont insérés, sans que nous soyons sûr de devoir les prendre au premier degré, leur présence pouvant véhiculer, plutôt que ceux des auteurs, les messages du "comité central révolutionnaire" censé dirigé les actions décrites.

En 1969, le fer est encore chaud et les mouvements révolutionnaires et contestataires ne sont pas encore plongés dans leur crise du début des années 70 (aux origines diverses : fin de la guerre du Vietnam, radicalisation terroriste, repli communautaire...), crise dont Milestones tentera de tirer les leçons le moment venu. Le double mouvement qui propulse Ice, activisme et auto-critique, en est d'autant plus remarquable. Le statut des images qui le compose est ambigu : la fiction est évidente, ne serait-ce que par le point de départ du récit - la guerre déclarée par les Etats-Unis au Mexique -, mais l'esthétique s'apparente le plus souvent à celle du reportage (un reportage qui serait toutefois redevable à Cassavetes et au Godard d'Alphaville). De plus, le nombre de protagonistes est élevé, autorisant ainsi une multiplicité des points de vue, et de nombreux cartons de propagande révolutionnaire sont insérés, sans que nous soyons sûr de devoir les prendre au premier degré, leur présence pouvant véhiculer, plutôt que ceux des auteurs, les messages du "comité central révolutionnaire" censé dirigé les actions décrites. Tout prospectif qu'il soit, Ice renvoie constamment à son époque. Milestones, que Kramer coréalisa avec John Douglas, a tissé lui aussi un lien si fort avec la réalité de son temps qu'il est aussitôt devenu un film-phare de la décennie 70. A le découvrir aujourd'hui, avant ce qu'il montre, c'est la façon de le faire qui interpelle en premier lieu. Le film démarre comme un documentaire relativement traditionnel, construit à partir d'images prises dans la rue, au domicile ou au travail et de discussions longues et naturelles. Le montage plutôt serré, les champs-contrechamps, le déroulement même des échanges commencent cependant à donner l'impression de dialogues répondant à une incitation sur un thème donné. Puis surviennent la visualisation de rêves, une scène d'agression réaliste mais évidemment fictive, une scène de ménage, un cambriolage raté... La fiction est démasquée, envahit le film, bouscule nos repères. Un accouchement ne peut certes pas être "joué" mais la quasi-totalité de ce que l'on voit et entend dans Milestones a été écrit à l'avance.

Tout prospectif qu'il soit, Ice renvoie constamment à son époque. Milestones, que Kramer coréalisa avec John Douglas, a tissé lui aussi un lien si fort avec la réalité de son temps qu'il est aussitôt devenu un film-phare de la décennie 70. A le découvrir aujourd'hui, avant ce qu'il montre, c'est la façon de le faire qui interpelle en premier lieu. Le film démarre comme un documentaire relativement traditionnel, construit à partir d'images prises dans la rue, au domicile ou au travail et de discussions longues et naturelles. Le montage plutôt serré, les champs-contrechamps, le déroulement même des échanges commencent cependant à donner l'impression de dialogues répondant à une incitation sur un thème donné. Puis surviennent la visualisation de rêves, une scène d'agression réaliste mais évidemment fictive, une scène de ménage, un cambriolage raté... La fiction est démasquée, envahit le film, bouscule nos repères. Un accouchement ne peut certes pas être "joué" mais la quasi-totalité de ce que l'on voit et entend dans Milestones a été écrit à l'avance. Dès les premières séquences, tout sonne juste. Mikio Naruse commence par passer d'un personnage, ou d'un groupe, à un autre, laissant assez longtemps flotter son récit avant d'en désigner plus clairement la ligne directrice (la vie d'une femme japonaise depuis son mariage dans les années 30 jusqu'au moment où elle devient grand-mère, dans les années 60). Ces premières descriptions de parcours professionnels, sentimentaux et domestiques, ce brassage choral se font sans ostentation aucune, le regard restant à hauteur d'homme et de femme sans jamais les surplomber. Peu à peu, des flash-backs brisent la linéarité temporelle. Leur articulation avec le présent de la narration est aussi fluide que le sont les transitions entre les séquences consacrées aux différents personnages et si le déroulement de l'histoire peut surprendre ou dérouter, il le fait à la façon de la vie elle-même. La subtile subjectivité qui s'affirme dans ces retours en arrière (le point de vue adopté étant d'abord celui de la grand-mère puis celui de sa belle-fille, qui finit par être placée au centre du film) est déjà un premier signe du talent de Naruse pour façonner des caractères et dégager une psychologie d'une remarquable justesse.

Dès les premières séquences, tout sonne juste. Mikio Naruse commence par passer d'un personnage, ou d'un groupe, à un autre, laissant assez longtemps flotter son récit avant d'en désigner plus clairement la ligne directrice (la vie d'une femme japonaise depuis son mariage dans les années 30 jusqu'au moment où elle devient grand-mère, dans les années 60). Ces premières descriptions de parcours professionnels, sentimentaux et domestiques, ce brassage choral se font sans ostentation aucune, le regard restant à hauteur d'homme et de femme sans jamais les surplomber. Peu à peu, des flash-backs brisent la linéarité temporelle. Leur articulation avec le présent de la narration est aussi fluide que le sont les transitions entre les séquences consacrées aux différents personnages et si le déroulement de l'histoire peut surprendre ou dérouter, il le fait à la façon de la vie elle-même. La subtile subjectivité qui s'affirme dans ces retours en arrière (le point de vue adopté étant d'abord celui de la grand-mère puis celui de sa belle-fille, qui finit par être placée au centre du film) est déjà un premier signe du talent de Naruse pour façonner des caractères et dégager une psychologie d'une remarquable justesse. La vision d'On the Bowery procure une sidérante impression de jamais vu et les images tournées par Lionel Rogosin dans ce quartier de New York peuplé de clochards provoquent aisément le choc. En effet, qu'il soit américain ou autre, le cinéma n'avait pas, à l'époque, en 1956, l'habitude de montrer aussi crûment la déchéance humaine. Les effets de la misère et de l'alcool sur les hommes et les femmes du Bowery sont imposés au regard sans filtre édulcorant et, par rapport à ce qui est montré ailleurs dans le cinéma contemporain, on peut véritablement parler d'envers du décor. Toutefois, si On the Bowery se limitait à aligner, sans autre souci que celui d'estomaquer le spectateur, les séquences documentaires sur des corps titubants, s'il se réduisait à l'enregistrement informe d'une réalité sordide, il ne vaudrait pas mieux qu'un reportage à sensations. Or ce premier film d'un autodidacte de 32 ans est tout autre chose qu'un brouillon jeté à la figure.

La vision d'On the Bowery procure une sidérante impression de jamais vu et les images tournées par Lionel Rogosin dans ce quartier de New York peuplé de clochards provoquent aisément le choc. En effet, qu'il soit américain ou autre, le cinéma n'avait pas, à l'époque, en 1956, l'habitude de montrer aussi crûment la déchéance humaine. Les effets de la misère et de l'alcool sur les hommes et les femmes du Bowery sont imposés au regard sans filtre édulcorant et, par rapport à ce qui est montré ailleurs dans le cinéma contemporain, on peut véritablement parler d'envers du décor. Toutefois, si On the Bowery se limitait à aligner, sans autre souci que celui d'estomaquer le spectateur, les séquences documentaires sur des corps titubants, s'il se réduisait à l'enregistrement informe d'une réalité sordide, il ne vaudrait pas mieux qu'un reportage à sensations. Or ce premier film d'un autodidacte de 32 ans est tout autre chose qu'un brouillon jeté à la figure. Selon les propos du cinéaste lui-même, On the Bowery aurait été conçu avant tout comme un essai avant de se lancer dans l'aventure d'un grand film dénonçant le régime d'apartheid sévissant en Afrique du Sud. Devant la caméra de Rogosin, une nouvelle fois, une réalité méconnue voire ignorée va en effet être éclairée et une population n'ayant pas voix au chapitre ni droit à l'image va se retrouver porteuse d'un récit. Come back, Africa est une date capitale dans l'histoire artistique du continent africain, ce qui en fait le titre le plus connu de Lionel Rogosin. Pour autant, un film important historiquement peut laisser un peu moins de satisfaction au spectateur que d'autres, et cela d'autant plus que le temps de sa conception s'éloigne.

Selon les propos du cinéaste lui-même, On the Bowery aurait été conçu avant tout comme un essai avant de se lancer dans l'aventure d'un grand film dénonçant le régime d'apartheid sévissant en Afrique du Sud. Devant la caméra de Rogosin, une nouvelle fois, une réalité méconnue voire ignorée va en effet être éclairée et une population n'ayant pas voix au chapitre ni droit à l'image va se retrouver porteuse d'un récit. Come back, Africa est une date capitale dans l'histoire artistique du continent africain, ce qui en fait le titre le plus connu de Lionel Rogosin. Pour autant, un film important historiquement peut laisser un peu moins de satisfaction au spectateur que d'autres, et cela d'autant plus que le temps de sa conception s'éloigne. Ce n'est que six ans plus tard que Rogosin réalisera son troisième long métrage, ce Good times, wonderful times, titre reprenant à son compte l'expression d'une vieille baderne rencontrée dans un hôpital britannique et qualifiant ainsi le temps de la première guerre mondiale. Là encore, il s'agit d'aller droit au but mais par un tout autre moyen. Good times..., œuvre violemment pacifiste et anti-nucléaire, se construit à partir d'un procédé que l'on pourra juger facile mais auquel on ne peut nier une diabolique efficacité : le cinéaste entrecoupe le déroulement d'une party entre bourgeois londoniens d'images d'archives des différentes guerres et autres fléaux du vingtième siècle.

Ce n'est que six ans plus tard que Rogosin réalisera son troisième long métrage, ce Good times, wonderful times, titre reprenant à son compte l'expression d'une vieille baderne rencontrée dans un hôpital britannique et qualifiant ainsi le temps de la première guerre mondiale. Là encore, il s'agit d'aller droit au but mais par un tout autre moyen. Good times..., œuvre violemment pacifiste et anti-nucléaire, se construit à partir d'un procédé que l'on pourra juger facile mais auquel on ne peut nier une diabolique efficacité : le cinéaste entrecoupe le déroulement d'une party entre bourgeois londoniens d'images d'archives des différentes guerres et autres fléaux du vingtième siècle. Rapidité et élégance sont les mots qui reviennent le plus souvent pour qualifier l'œuvre de Donen en général et Charade en particulier. Le lieu commun a forcément son fond de vérité. Il demande toutefois à être nuancé.

Rapidité et élégance sont les mots qui reviennent le plus souvent pour qualifier l'œuvre de Donen en général et Charade en particulier. Le lieu commun a forcément son fond de vérité. Il demande toutefois à être nuancé. Machorka-Muff est un court-métrage de 16 minutes, le premier film du couple Straub-Huillet. Il est présenté, par un carton, comme "un rêve symboliquement abstrait, pas une histoire". Ce rêve, c'est celui d'Oberst Erich von Machorka-Muff, un général allemand attendant avec impatience la reprise en main du pays par un pouvoir militaire lavé de l'affront de 39-45. Frappent déjà dans ce premier geste cinématographique un art du montage déconcertant, ainsi qu'une organisation extrêmement rigoureuse des plans (y compris pour ce qui est des scènes d'extérieurs, qui ne jurent absolument pas au milieu des autres).

Machorka-Muff est un court-métrage de 16 minutes, le premier film du couple Straub-Huillet. Il est présenté, par un carton, comme "un rêve symboliquement abstrait, pas une histoire". Ce rêve, c'est celui d'Oberst Erich von Machorka-Muff, un général allemand attendant avec impatience la reprise en main du pays par un pouvoir militaire lavé de l'affront de 39-45. Frappent déjà dans ce premier geste cinématographique un art du montage déconcertant, ainsi qu'une organisation extrêmement rigoureuse des plans (y compris pour ce qui est des scènes d'extérieurs, qui ne jurent absolument pas au milieu des autres). Les qualités du premier ouvrage des Straub se retrouvent dans le deuxième, rendues plus évidentes encore par l'élargissement du champ historique considéré et la plus grande durée (Non réconciliés va jusqu'à 49 minutes). Le soin apporté à la forme impressionne là aussi mais, à nouveau, une attention très soutenue est demandée. La compréhension du récit nécessite en effet, à la première vision, un effort certain.

Les qualités du premier ouvrage des Straub se retrouvent dans le deuxième, rendues plus évidentes encore par l'élargissement du champ historique considéré et la plus grande durée (Non réconciliés va jusqu'à 49 minutes). Le soin apporté à la forme impressionne là aussi mais, à nouveau, une attention très soutenue est demandée. La compréhension du récit nécessite en effet, à la première vision, un effort certain. Écrire sur L'enterré vivant (Premature burial) est une torture. Il est en effet bien difficile d'en rendre compte sans en dévoiler la fin, qui remet brutalement en cause notre jugement sur le récit que l'on vient de nous conter (le film fait bien sûr partie du "cycle Edgar Poe" de Roger Corman). Marchons donc précautionneusement (d'autant plus que le brouillard est dense) et prenons les choses dans l'ordre.

Écrire sur L'enterré vivant (Premature burial) est une torture. Il est en effet bien difficile d'en rendre compte sans en dévoiler la fin, qui remet brutalement en cause notre jugement sur le récit que l'on vient de nous conter (le film fait bien sûr partie du "cycle Edgar Poe" de Roger Corman). Marchons donc précautionneusement (d'autant plus que le brouillard est dense) et prenons les choses dans l'ordre.