60s - Page 7

-

Paris n'existe pas (Robert Benayoun, 1969)

***Contemporain et apparenté à des films comme Je t'aime, je t'aime ou Un soir, un train, voire Belle de jour, Paris n'existe pas fait un peu craindre au départ une dure comparaison mais il se fait petit à petit prenant et émouvant. Il tarde certes à démarrer et le débutant Benayoun laisse un peu trop transparaître ses intentions en accumulant les saynètes sur le temps décalé ou en faisant durer quelques conversations sur l'art. Introduire le doute temporel et spatial à travers le rapport d'un homme aux objets quotidiens qui l'entourent est audacieux mais prend le risque du détachement (Benayoun s'adosse là à sa passion pour l'animation). Pourtant, on en vient à être touché (Richard Leduc fait preuve d'une belle sensibilité dans son rôle de peintre en crise) par la résurgence du passé par flashs, d'abord dans le seul environnement de l'appartement, puis dans Paris tout entier. La mise en scène est alors très astucieuse pour faire advenir ces retours et bégaiements (collages, surimpressions, stop motion, images d'archives... mais tout en douceur) et la musique de Gainsbourg (qui joue aussi un personnage, proche de lui-même) devient, comme l'ensemble, d'un beau romantisme. -

Hibernatus (Édouard Molinaro, 1969)

**La dernière fois que je l'ai vu en entier, je crois bien que j'étais gamin (et que l'ultime plan sur de Funès congelé m'avait foutu les jetons). C'est un court (1h20) et bon moment, meilleur que l'hystérique Oscar de 67. Cette fois, le rythme est bien plus varié et ce n'est pas une seule note qui est tenue. Face à de Funès égal à lui-même et Claude Gensac qui brille dans plusieurs scènes, on apprécie beaucoup les prestations de Lonsdale et de Piéplu, qui apportent un grain de folie différent. Des séquences plus faibles ou plus attendues (l'enlèvement de l'hiberné) ne gâchent pas vraiment le film, qui tient aussi par son scénario, l'idée du revenant de la Belle Époque qu'il faut préserver du choc historique autorisant "logiquement" les quiproquos familiaux. -

Accident (Joseph Losey, 1967)

****Le Losey/Pinter d'après The Servant et d'avant Le Messager est un régal d'écriture où tout semble à la fois millimétré et vibrant. Sans démonstration, en ne prenant appui que sur des situations et des dialogues a priori banals, le film ouvre sur des profondeurs étonnantes et distille un trouble stimulant. Constamment l'on sent que s'y joue beaucoup plus que ce qui est montré et dit, sur les rapports de domination, sur le sexe, sur les classes. Les niveaux semblent se multiplier calmement et avec maîtrise (le récit se suit tel quel aussi bien qu'il peut apparaître en train d'être "écrit" au fur et à mesure par les personnages). D'un bout à l'autre l'équilibre est tenu entre l'observation sociale et la dérive quasi-fantastique, la trivialité et l'élévation, le corps et l'esprit, la communauté et l'intime. Le style de Losey lui-même oscille, avec élégance, entre classicisme et modernité, bousculant à intervalles réguliers le bel ordonnancement anglais, avec une fluidité confondante qui permet même l'intégration risquée d'un intermède tout en décalages "à la Resnais" (la présence de Delphine Seyrig aidant). Ainsi s'accumulent des morceaux de bravoure qui n'en sont pas en apparence (garden party, soirée alcoolisée, matchs de cricket ou de "rugby en intérieur"). En professeurs oxfordiens, Dirk Bogarde excelle bien sûr mais Stanley Baker étonne grandement, contre-employé qu'il est. Accident est le meilleur Losey, avec The Servant et Monsieur Klein. -

Tourments (Mikio Naruse, 1964)

Dans un petit magasin en difficulté éclot un amour impossible entre une veuve et son beau-frère. D'un problème social, Mikio Naruse fit en 1964 un beau mélodrame, illuminé par son actrice fétiche, où les pulsions de vie combattaient la grisaille environnante.

Nous savons depuis 1984, année de sa tardive découverte en France, que Mikio Naruse était l'un des quatre grands du cinéma japonais classique, aux côtés d'Ozu, Mizoguchi et Kurosawa. L'éblouissement procuré par Le Grondement dans la montagne (1954) ou Nuages flottants (1955) provoquait alors une sous-estimation de la dernière partie de sa carrière. Or plusieurs diffusions récentes ont prouvé que celle-ci recelait encore quelques joyaux, dont cette Femme dans la tourmente de 1964. Par la caméra d'un artiste anxieux sous un calme apparent, une mise en scène musicale toute en modulations nous fait glisser de la chronique sociale posant le problème de la modernisation du pays aux dépens des petits commerçants vers une nouvelle approche du sentiment amoureux contraint dans son déploiement par les carcans moraux. Un art de la caractérisation en douceur, qui notamment ne fait apparaître la malveillance de la belle-famille de l'héroïne que progressivement, ordonne une alternance de séquences où avance l'intrigue et de longues plages peu bavardes pensées en harmonieux enchaînements. Dans un magasin ou un train, regards et positions disent alors tout d'un lien noué. En une montée dramatique régulière et sans coup de force, s'affirment des personnages droits, l'interrogation de la notion de sacrifice, l'importance de l'appétit retrouvé, de l'activité féconde, de l'évasion et de l'amour, tout cela malgré la tristesse enveloppant le monde. Des violons, d'abord en sourdine, vont finir par déborder aux derniers plans, comme les mèches mouillées par la bruine sur le visage magnifiquement vibrant d'Hideko Takamine.

(Texte paru dans L'Annuel du Cinéma 2016)

-

Tristesse des anthropophages & La Femme Bourreau (Jean-Denis Bonan, 1966 & 1968)

Un court métrage provocant bloqué par la censure et un film noir halluciné resté sans distributeur resurgissent des années 60. La rencontre retardée avec le cinéma de Jean-Denis Bonan, singulier et heurté, entre étirements coupables et fulgurances poétiques.

S'il ne s'était pas distingué dans d'autres sphères, notamment à la télévision, Jean-Denis Bonan passerait pour un cinéaste maudit à la carrière brisée par la censure et redécouvert trop tard. Tristesse des anthropophages, frappé d'interdiction en 1966, est un court métrage en forme de bras d'honneur rigolard. Cette farce surréaliste et scatologique se permet beaucoup d'écarts mais a l'inconvénient de venir trente ans après Buñuel. Crudité, attaques anti-bourgeoises, entraves à l'amour et renversements des symboles chrétiens : L'Âge d'or est le référent évident et encombrant de la pochade. Objet premier de cette résurrection, La Femme Bourreau, film abandonné en 1968 en prémontage, est d'une autre tenue. Revêtant les atours plus classiques d'une enquête policière, l'œuvre n'en demeure pas moins ouverte à toutes les influences et toutes les expérimentations. Alternant jazz bruitiste et ballades absurdes et macabres, la musique participe à la déstabilisation déjà provoquée par le choc d'images très diverses (la fiction se nourrit d'inserts documentaires) et l'application d'un froid commentaire sur le drame. Selon les scènes, le degré de distanciation varie, comme le jeu des acteurs paraît soit neutre, soit habité. La qualité de la photo, prolongeant une mise en scène expressionniste, traduit une vision originale des rues et des toits de Paris, par moments fascinante. De même, le corps des femmes, objet de tous les désirs, est magnifié. La volonté d'agitation politique et esthétique a cependant poussé Bonan à trop tirer à la ligne sur la fin, avec un décor et un message signifiants venus tout droit de M le Maudit.

(Texte paru dans L'Annuel du Cinéma 2016)

-

Amour 65 (Bo Widerberg, 1965)

L'échec sentimental et artistique d'un réalisateur raconté par bribes mais au plus près. Tiré du bouillonnement des nouveaux cinémas des années 60, un inédit de Bo Widerberg en forme de métafilm intimiste, intellectuel et sensuel, qui séduit par sa franchise.

Avant de réaliser entre 1967 et 1971 sa trilogie romantique et sociale (Elvira Madigan, Adalen 31, Joe Hill), le Suédois (et anti-bergmanien notoire) Bo Widerberg se lançait dans son troisième film avec insolence et provocation. Amour 65 est un essai cinématographique aux allures assumées d'autoportrait, un métafilm ayant pour objet d'étude un réalisateur entamant un tournage qu'il devient incapable de terminer. Cet artiste, sujet à la passion amoureuse et désespéré à l'idée de ne pas pouvoir fixer sur pellicule la réalité telle qu'elle est, se trouve au centre d'un jeu de poupées gigognes servant à Widerberg à se placer de plain-pied dans la modernité, celle qui crie en ce temps-là la double impossibilité de raconter des histoires linéaires et d'englober le monde d'un seul regard. Pense-t-on à Antonioni et à Godard qu'ils sont aussitôt cités dans un dialogue. Fait-on le rapprochement avec Cassavetes que Ben Carruthers déboule dans son propre rôle et raconte l'expérience Shadows. Il y a de l'audace dans ce geste de Widerberg, qui ne craint pas d'être jugé comme son personnage juge son propre travail. Glissant dans la fiction du documentaire et de l'improvisation en une chronologie flottante, Amour 65 s'ouvre à tous les possibles, moraux, esthétiques et narratifs. L'exercice serait vain sans le balancement entre la simplicité des scènes intimistes et le lyrisme d'aérations bienvenues (la pratique du cerf-volant comme métaphore de la fragilité) et sans la sensualité d'étreintes très libres. Faite de ruptures, l'œuvre déstabilise forcément mais ramène vers un temps béni où le jeune cinéma faisait, partout, feu de tout bois.

(Texte paru dans L'Annuel du Cinéma 2016)

-

Ikarie XB 1 (Jindrich Polak, 1963)

Au XXIIème siècle, des voyageurs de l’espace recherchent des traces de vie loin de la Terre. De l’oubli remonte un film de genre tchécoslovaque et humaniste. Étrange, réflexif et inventif, il constituait bien une date dans l’évolution d’une SF devenant adulte.

La surprise est de taille : resté inédit dans nos salles depuis les années 60 malgré un beau succès international, un film de science-fiction tchécoslovaque réalisé par un metteur en scène oublié sort d’un trou noir pour se révéler à la hauteur de sa réputation, celle d’une œuvre ambitieuse et inspirée, ouvrant la voie à quantité de classiques postérieurs du genre. Accompagné de collaborateurs artistiques capables de rendre crédible la représentation d’un vaisseau du XXIIème siècle (décors, costumes, sons, techniques), Jindrich Polak a su déployer une mise en scène ample et fluide pour offrir un film choral où se croisent personnages et émotions multiples. Dans cette production de prestige issue du bloc de l’Est, l’idéologie se fait discrète et le message de paix est délivré sans lourdeur. Loin de la Terre, une société se soude, rejoue en miroir les passions humaines et prolonge les réflexions. Le mélange de sérieux, d’humour et d’anodin, les échanges parfois mondains et les décalages temporels à l’œuvre accentuent l’étrangeté de ce huis-clos mouvant jusqu’à évoquer d’abord la situation des bourgeois de L’Ange exterminateur, film contemporain de Luis Buñuel. La deuxième moitié cède mieux aux péripéties attendues de l’aventure spatiale, sans perdre en intérêt scénaristique ni en inventivité plastique, sans sortir non plus du cadre inédit de la SF philosophique. Ikarie XB 1 nous plonge aujourd’hui dans un autre paradoxe temporel : cette adaptation audacieuse de Stanislas Lem n’a que peu à voir avec les tentatives l’ayant précédée mais beaucoup plus avec les expériences suivantes menées par Kubrick, Tarkovski et consorts.

(Texte paru dans L'Annuel du Cinéma 2017)

-

7 contre 7

Il y a entre Les Sept Samouraïs et Les Sept Mercenaires un océan, une culture et six ans d'écart. Il y a aussi, entre le jidai-geki d'Akira Kurosawa et le western de John Sturges, l'espace qui sépare un chef d'œuvre du cinéma d'aventures historiques et un honnête film populaire. Sur l'écran, les samouraïs s'activent une bonne heure de plus que les mercenaires. Cette différence de durée est-elle la conséquence logique de l'opposition entre contemplation orientale et concision hollywoodienne ? Assurément non, le rythme étant aussi rapide d'un côté que de l'autre. Le défaut du film américain, plus visible encore lorsqu'il est placé juste à côté de son modèle, est de rendre au spectateur les choses, les actions, les caractères et les décisions trop évidentes. Il suffit à Kurosawa d'un trait lorsque Sturges s'acharne à nous faire tout le dessin.

Si l'on peut qualifier le premier film de grande fresque historique, c'est que la matière y est d'une richesse incroyable. Mais celle-ci nous est offerte avec une vigueur et une simplicité éblouissantes. Et cela tout le long du film. Prenons par exemple, à la fin, l'expression du choix du plus jeune du groupe (Katsushiro le samouraï ou Chico le mercenaire), pris entre son désir de poursuivre sa route avec les deux autres survivants et celui de rester au village auprès de la paysanne qu'il aime. Kurosawa fait se succéder quelques plans emplis de dignité, laisse sortir son jeune personnage du cadre dans lequel reste ses deux amis, le reprend un peu plus loin, droit, observant la jeune femme, et s'arrête là. La mise en scène est claire sans être insistante. Sturges, lui, ne signale pas esthétiquement la séparation et, accompagnant Chico jusqu'à sa bien aimée, le montrant en train de se retrousser les manches et de détacher son ceinturon, joue uniquement sur la corde émotionnelle.

Chez Kurosawa : une vivacité du trait qui n'empêche jamais la préservation de zones de flou. Chez Sturges : la tentation de l'efficacité qui entraîne plus d'une fois vers la facilité dramaturgique. On peut également évoquer la différence d'approche du monde des paysans. Dans le western, la méfiance que peuvent inspirer ces derniers est essentiellement nourrie par des retournements de situation, comme lorsque quelques pleutres font entrer le tyran Calvera dans le village en l'absence provisoire des mercenaires. Kurosawa, de son côté, ne cherche pas à trancher de manière aussi simpliste mais préfère avancer dans sa description par notations successives. L'évolution du rapport de confiance entre les victimes et leurs défenseurs se fait par petites découvertes mettant la volonté d'engagement de ces derniers à l'épreuve : vieilles armures de samouraïs tués, nourriture et saké la veille du combat décisif...

Le cinéaste japonais s'intéresse-t-il moins à ces paysans ? Sans doute. Mais la caractérisation peu poussée, en regard de celle qui à cours dans le Sturges, peut être aussi considérée comme une moins grande concession au goût du public. On trouve en effet moins de rires d'enfants (le rapport entre ceux-ci et Kikuchiyo/Mifune est beaucoup moins développé dramatiquement que celui concernant Bernardo/Bronson) et moins de héros révélés. Dans Les Sept Samouraïs, les combats ressemblent souvent à des mêlées et, vu sous cet angle, le film se révèle déjà moins individualiste (sans même que l'on s'étende sur le discours autour de la solidarité en temps de guerre proféré par Kambei ou sur la réalisation de l'étendard représentant les sept samouraïs au-dessus du village). La grande violence qui se dégage de ces séquences, accentuée bien sûr par le déchaînement des éléments et l'utilisation des lances et des sabres, est aussi celle de la lutte d'un corps social tout entier contre chaque bandit piégé. Si certains personnages de ce corps prennent plus d'épaisseur que d'autres, ils ne s'en détachent pas par un basculement arbitraire qui les ferait passer du retrait prudent à l'héroïsme guerrier. L'extrême violence dont fait preuve le jeune paysan Rikichi au fil de la bataille est contenue déjà dans la blessure béante causée par la perte de sa femme, dans la nervosité dont il fait preuve à chaque question innocente posée à ce sujet. L'affrontement est une catharsis et les plans que le cinéaste consacre à son regard halluciné, s'ils ne vont pas jusqu'à condamner cette violence, traduisent au moins l'effroi qu'elle suscite.

Mais repassons par la dernière séquence évoquée plus haut. La sortie du cadre de Katsushiro laissait deviner un choix sans avoir à l'illustrer. Cette sortie signale aussi une recherche visuelle, impose un sens plastique. De fait, Les Sept Samouraïs est un festival de formes et de figures qui rend bien pâle l'effort westernien qui le suit. On en retient notamment l'opposition entre le haut et le bas (bandits et samouraïs viennent du sommet de la colline et surplombent le village dans sa cuvette, les tombes des sauveurs sont sur un monticule...), les images que rayent les trombes d'eau tombant du ciel comme les lances et les flèches s'abattant sur les hommes, l'omniprésence, lors du dernier affrontement, d'une boue qui ne permet plus de différencier les combattants et qui ramène, en quelque sorte, les samouraïs à la terre des paysans (en ce sens, effectivement, comme l'assène le chef, ce sont bien ces derniers qui ont gagné). Kurosawa excelle par ailleurs dans sa gestion du terrain, sa caméra embrassant le décor pour mieux relayer l'importance de la notion d'espace et aider à saisir la stratégie de défense de ses personnages, comme dans celle de la météorologie. A ce propos, il convient de rappeler que le film n'est, sur sa durée, pas si pluvieux que cela et qu'il est même assez souvent ensoleillé. Ceci est clairement un prolongement du travail de modulation des émotions effectué par le cinéaste au sein même des séquences. L'humeur y est changeante et le mélange le plus explosif est tout entier concentré dans le personnage endossé par un Toshiro Mifune semblant jouer au-delà de toute contrainte, en liberté absolue. Il faut bien l'ampleur et l'aisance des cadrages de Kurosawa pour capter toute l'énergie de cet homme en fusion, ce caractère éruptif.

Chez les samouraïs, la mort frappe comme la foudre, sans discernement moral, au hasard (l'un des sept disparaît bien avant le combat final). Elle n'est donnée par personne en particulier, les bandits étant chez Kurosawa encore moins caractérisés que les paysans. Elle signale bien, cependant, la fin d'une époque (ce que l'on ressentait déjà lors du recrutement, en voyant ces samouraïs réduits à s'engager pour de si modestes causes) puisque elle est à chaque fois, pour les vaillants sabreurs, donnée par balles. Le film japonais apparaît donc beaucoup plus sombre et dur que son homologue trans-Pacifique. Il privilégie l'éclair tragique plutôt que le coup de force dramatique. Kurosawa saisit le spectateur avec la révélation du sort réservé à la femme de Rikichi quand Sturges distille à peine quelques sensations liées au danger. De même, il étudie les rapports sociaux avec beaucoup plus d'attention, traçant des frontières impossibles à franchir sans une grande douleur, et, n'en restant nullement à une chaste amourette comme le fera Hollywood, évoque une véritable passion sexuelle butant sur la rigidité de la société.

Après tout cela, que reste-t-il aux Mercenaires ? Une histoire prenante, une musique entêtante, une certaine force iconique (mais tenant bien plus au métier et au casting qu'à l'inspiration, assez faible, de Sturges).

-

>

Entremêlement > Alternance

Fluidité > Superposition

Humour > Gaudriole

Action > Gesticulation

Dynamique > Accéléré

Personnages > Figurines

Belmondo > Belmondo

Les Mariés de l'An Deux > Cartouche

Rappeneau > De Broca

-

Les tribulations d'un Chinois en Chine

Comédie d'aventures burlesque et bédéisante, Les tribulations d'un Chinois en Chine accentue mon allergie à Philippe de Broca, à son cinéma de pure surface et d'exténuantes gesticulations.

Situé à Hong Kong, dans l'Himalaya et dans le Pacifique, le film a réellement été tourné dans ces lieux, ce qui nous permet au moins d'apercevoir, derrière la pantalonnade, quelques rues et paysages bien vivants. Sur ce fond sont plaqués des personnages sans épaisseur aucune, décalcomanies qui bougeraient sans cesse. Ils y circulent mais ne s'y intègrent pas, tout comme les dialogues dont on les a affublé, ceux-ci résonnant de manière décalée par rapport à la situation vécue.

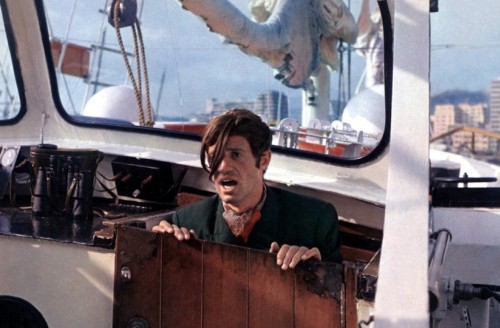

Dans le cadre, entre deux gags lamentables offerts par le duo Dupond-Dupont Mario David et Paul Préboist, on parle haut et fort, on est étourdi par les couleurs, on brasse de l'air. Jean-Paul Belmondo, insupportable d'un bout à l'autre, saute partout, saute pour rien, saute pour sauter, saute pour montrer qu'il saute. C'est un burlesque qui ne produit rien, pas même, pour ce qui me concerne, le rire.

LES TRIBULATIONS D'UN CHINOIS EN CHINE de Philippe de Broca (France - Italie, 104 min, 1965) ****