****/****/****

Le poing point sur Honoré

J'en étais resté là, guère décidé à aller plus avant. Puisqu'il faut toujours se placer d'un côté ou de l'autre de la barrière lorsque l'on parle de ce réalisateur, j'ai accompagné le groupe des allergiques. Aujourd’hui, trois ans plus tard, la situation de Christophe Honoré est la même qu'alors, tout juste l'indifférence a succédé à la virulence chez la plupart de ses détracteurs. Les défenseurs, eux, continuent de trouver leur compte dans ce cinéma. Comme j’accorde du crédit à quelques uns parmi ces derniers, blogueurs, critiques ou spectateurs, l’idée de réactualiser ma position a fait son chemin peu à peu. La sortie en salles, au mois d’août dernier, d’un nouveau titre était l’occasion pour moi de faire le point, d’autant plus que je pouvais facilement profiter dans le même temps du prêt de deux DVD renfermant des films antérieurs.

Premier temps : Les chansons d’amour ou Le beurre et le cul de la crémière

Mon symptôme allergique semble se confirmer. La comédie musicale d’Honoré et Beaupain m’agace. "Le beurre, le cul de la crémière" est une expression que l’on entend dans l’une des chansons du film, peut-être la seule, d’ailleurs, à accrocher quelque peu l’oreille. Vouloir le beurre et le cul de la crémière, c’est quoi ?

C’est revendiquer, en disposant des signes de reconnaissance dans les moindres recoins, l’héritage de la Nouvelle Vague, mouvement qui se créa essentiellement contre le cinéma en place, alors que l'on propose soi-même une œuvre consensuelle, fédératrice, populaire.

C’est reprendre tous les tics du cinéma d’auteur parisien (la chanson française, les jeunes acteurs en vogue, les petits drames de chambres, la culture littéraire classique, le bon goût cinématographique, la classe sociale aisée) et jurer ses grands dieux que l’on est à cent lieues de ça, que l’on ne comprend pas pourquoi on passe aux yeux de beaucoup pour un réalisateur bobo.

C’est glisser des clins d’œil supposés nous assurer d’une certaine intelligence et d’une certaine culture, et enchaîner sur de sinistres pitreries (voir les gamineries consternantes du personnage de Louis Garrel).

C’est se lancer dans un plaidoyer pour l’hédonisme sexuel mais en rabotant tout ce qui dépasse, rendant le passage d’un partenaire à l’autre, quelque soit le genre, tellement souple et naturel qu’il en devient indifférent, inconséquent, qu’il n’engage aucunement.

C’est filmer des dialogues qui donnent l’impression d’être courageux et éloignés de toute correction, alors qu’ils servent au contraire à rassembler dans un même jugement, à rameuter, à véhiculer un double discours attrape-tout (engueulade dans la rue entre Louis Garrel et Chiara Mastroianni : - J’suis inconséquent, j’suis idiot, et puis, oh, j’suis pédé… - C’est pas c’que j’ai dit ! C’est dégueulasse de me faire passer pour la conne ! – Chut !).

C’est s’appuyer sur une musique de variété pop passe-partout qui puisse plaire à tout le monde et demander aux acteurs de chanter eux-mêmes pour faire naître une authenticité et une émotion particulière (le résultat étant surtout pénible pour les oreilles).

Ces Chansons d’amour m’indiffèrent et je suis à deux doigts de me décourager définitivement. Je donne tout de même à Honoré une dernière chance...

Deuxième temps : Les bien-aimés ou Comme la vie a passé vite, comme désormais tout est lent

Une fois encore, la chronique sentimentale se transforme à l’occasion en véritable comédie musicale. Par conséquent, les premières scènes font craindre la redite par rapport aux Chansons d’amour (l'affiche, déjà...) et l’on se dit que le cinéaste en est arrivé à se citer lui-même. Pourtant, malgré l’impression de faiblesse, de déjà vu et de facilité qui se dégage de cette partie années 60 d’une histoire qui se déroulera sur quatre décennies, l’énervement ne pointe pas. Tout d’abord, la part de cliché est assumée et comme le dit plus tard le personnage de Catherine Deneuve, "tout était plus facile à l’époque". Ensuite, Christophe Honoré a la bonne idée de ne pas entremêler artificiellement les époques et de garder, au-delà de deux ou trois interventions d’un autre temps, le fil chronologique. Au lieu d’avoir un film inégal, nous avons alors un film qui s’améliore progressivement.

Un film qui devient aussi plus profond. "Comme la vie a passé vite, comme désormais tout est lent" chante Deneuve. Au cours de la première partie, les enjambées sont grandes : de 1968 on passe à la fin des années 70 puis on effectue un grand saut par-dessus les années 80. Le regard est superficiel (et la reconstitution parfois très maladroite comme lorsqu’il faut évoquer la fin du printemps de Prague). Ensuite, parvenu à la fin des années 90, le récit se pose pour un bon moment et les bornes historiques se font plus rapprochées. On prend le temps de fouiller les caractères et de s’attacher aux personnages.

Finalement, tout cela n’est pas dénué de force romanesque. L’écriture paraît bien plus sérieuse qu’auparavant, bien qu’Honoré conserve bien sûr son goût pour les traits d’humour (ce n’est pas ce qu’il réussit le mieux) et les clins d’œil cinématographiques (assez bien intégrés cette fois-ci : la famille tchèque porte le nom de Passer, on cite un proverbe jadis illustré par Rohmer, etc.). Contrairement à ce qu’il se passait dans Les chansons d’amour où elle arrivait tôt et ne provoquait pas d’émotion (notamment parce qu’elle était filmée de manière trop décalée en termes esthétiques – arrêts sur images en noir et blanc de type reportage), la mort a ici un vrai poids et valeur de choc. Et si elle touche ainsi, c'est que les échanges font preuve d'une belle vitalité. Les personnages des Biens-aimés, toujours en mouvement, se retrouvent très fréquemment aux alentours de quelques gares. Leurs déplacements font bouger le film, leur circulation le rend fluide. Courant les uns après les autres, ils se livrent parfois à une sorte de harcèlement amoureux qui se révèle souvent payant. L'idée était en germe dans Les chansons d'amour avec la ronde qui s'organisait autour de Louis Garrel (l'attirance obsessive qu'éprouvaient, différemment, Chiara Mastroianni et Grégoire Leprince-Ringuet était l'une des rares choses chargées d'intensité).

Toujours inégales restent les chansons, comme les voix qui les portent. Elles sont toutefois plus espacées et sont donc reçues avec moins de fatalisme et par des oreilles plus attentives. Certaines, comme le duo franco-anglais (ou putôt américain), sont même (enfin) mémorables. L'aventure londonienne de Chiara Mastroianni, qui devient décisive pour toute une vie, est réussie et figure peut-être l'une des meilleures transpositions cinématographiques possibles d'une chanson des Smiths. L'effet est évidemment recherché par Honoré : ressemblance de Paul Schneider avec Morrissey, thème de l'amour impossible entre homo et hétéro, refrain claironnant "Heaven knows I'm miserable now" et T-shirt de Chiara siglé... The Smiths. Ces séquences libèrent une émotion qui ne retombera pas jusqu'au générique de fin, le cinéaste enchaînant alors en souplesse les sujets les plus casse-gueule (un discours sur le sida est rendu difficile à articuler car mis en français dans la bouche d'un Américain et l'évocation du 11 septembre 2001 se fait par un beau détour par Montréal).

Parsemé de beaux moments (la transition de Madeleine jeune - Ludivine Sagnier à Madeleine vieillissante - Catherine Deneuve, sous les yeux de sa fille Véra - Chiara) et de belles idées (le subtil changement de voix-off en cours de récit, la mère finissant par prendre en charge l'histoire de sa fille), Les bien-aimés est un film séduisant, au-delà de ses quelques défauts et de la faiblesse de sa première demi-heure. J'ai bien fait de persister.

Troisième temps : Non ma fille tu n'iras pas danser ou La recherche de l'équilibre

Chronologiquement placé entre les deux autres, Non ma fille tu n'iras pas danser l'est également sur une échelle qualitative. Scindé en deux, le récit joue aux montagnes russes pour véhiculer notre intérêt fluctuant. Le portrait de famille est peint en organisant autour d'une figure centrale, Léna (Chiara, toujours), divers affrontements. Malheureusement, regarder ceux-ci c'est, invariablement, porter un jugement sur les personnages, se placer d'un côté ou de l'autre, sentir qu'il y en a toujours un qui a plus raison que l'autre et, finalement, faire des choix en fonction de préférences (par rapport aussi aux acteurs qui les incarnent : aïe, Marina Foïs...). Il y a là un déséquilibre, accentué encore par cette manie agaçante qu'a le cinéaste de filmer des gens qui font les malins, que ce soit de manière perpétuelle (le frère s'exprimant toujours au second degré) ou occasionnelle (aucun n'échappe au plaisir du "bon mot"). Chez Honoré, le "léger" est le plus souvent futile, référentiel, ironique, jamais dupe. Non ma fille tu n'iras pas danser a aussi, fort heureusement, un côté plus "adulte" et plus "franc".

Une douleur secrète y serpente, comme le fait une musique plus lancinante et plus dramatique que d'ordinaire. Quelques plans légèrement troublants (des malaises, des frémissements) font passer des ombres et donnent de l'ampleur. On observe une dérive vers la névrose et cette instabilité est plutôt bien rendue par la mise en scène des déplacements imprévisibles, d'un foyer à l'autre, de Léna. Bien sûr, Non ma fille..., comme Les bien-aimés, doit énormément à Chiara Mastroianni, à son regard qui ouvre des failles mais qui, même dans l'affolement, ne nous inquiète jamais vraiment (à tort, ses personnages n'en revenant pas toujours) tant sa douce présence nous est familière.

Je n'oublie pas qu'en plein milieu du film, exactement, un passage fait inévitablement parler de lui. Un récit légendaire venu de la mémoire bretonne s'intercale tout à coup dans cette histoire de famille contemporaine. La séquence est longue, sans paroles mais gorgée de danses et de musique. Elle annonce aussi un souvenir qui sera raconté à la fin. Elle est peut-être ratée mais elle est gonflée. Cette audace-là ne manque pas de panache.

Situation actuelle

Ainsi, sans me muer en véritable défenseur d'Honoré, je note une amélioration de mon rapport à son cinéma et je quitte le camp des réfractaires pour rejoindre putôt, au milieu du gué, les rares observateurs qui, comme le voisin Mariaque (ici ou là), gardent calmement un œil sur cette affaire sans avoir ni la bave aux lèvres ni un genou à terre.

LES CHANSONS D'AMOUR

LES CHANSONS D'AMOUR

NON MA FILLE TU N'IRAS PAS DANSER

LES BIEN-AIMÉS

de Christophe Honoré

(France / 100 min, 105 min & 140 min / 2007, 2009 & 2011)

LE DINGUE DU PALACE (The bellboy)

LE DINGUE DU PALACE (The bellboy)

JE CROIS QUE JE L'AIME

JE CROIS QUE JE L'AIME

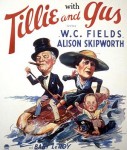

TILLIE AND GUS

TILLIE AND GUS

LES CHANSONS D'AMOUR

LES CHANSONS D'AMOUR

LE CONVOI (Convoy)

LE CONVOI (Convoy)

LA GUERRE EST DÉCLARÉE

LA GUERRE EST DÉCLARÉE

THE GREEN HORNET

THE GREEN HORNET

MINUIT À PARIS (Midnight in Paris)

MINUIT À PARIS (Midnight in Paris)

SOUND OF NOISE

SOUND OF NOISE

YOYO

YOYO