Rétrospective Raoul Walsh au 40e Festival International du Film de La Rochelle, suite.

****

Regénération

On l'oublie trop souvent parce qu'on ne voit pas assez de films muets mais le "patron" cinématographique classique n'a pas mis des décennies à être inventé. Dès les années 10, tout, ou presque, est déjà en place. Ainsi en 1915, Regénération, premier long métrage d'un Raoul Walsh ayant parfaitement appris le métier auprès de Griffith, se distingue déjà par la puissance de son récit et l'aisance de son langage. Excepté dans un dernier quart alourdi par ses visées moralisatrices, une approche presque documentaire nous éclaire sur la pauvreté et la violence régnant dans le quartier new yorkais du Bowery, rendant crédibles les moindres attitudes et lieux traversés, donnant alors vie à un modéle de réalisme cinématographique.

Le film joue des oppositions. La mise en scène laisse penser que le repaire des gangsters se trouve juste en face de l'institution dans laquelle les âmes charitables s'occupent des pauvres et des abandonnés, de l'autre côté de la rue. Ainsi est inscrit dans l'espace du film le dilemme moral du héros : entre ces deux pôles balance Owen, incarné par un Rockliffe Fellowes à l'étonnante présence pré-Marlon-Brandoesque.

Le milieu défavorisé dépeint dans Regénération est l'objet d'une attention minutieuse de la part de Walsh, qui, lorsqu'il y renvoie son personnage principal dans le but d'arracher un bébé à cette vie pénible, donne moins l'impression de serrer un gros nœud dramatique que de montrer un lieu tout de suite identifiable par le spectateur. La simplicité et l'efficacité de son style sont déjà en place. Et la part de la dette envers Griffith est aisément perceptible dans le traitement de l'action, particulièrement dans la mise en scène du sauvetage in extremis (dans la dimension morale également : le choix de l'ordre et la décision d'une justice personnelle mais se réalisant avec l'intervention d'un tiers et pouvant donc être lavée aux yeux de Dieu). Mais avant le dénouement, nous aurons surtout profité d'un fabuleux morceau de bravoure figurant l'incendie d'un bateau bondé. Les scènes de cohue et de sauve-qui-peut ont là une intensité stupéfiante, rendant ce moment au moins aussi impressionnant que ceux présents dans les plus modernes de nos films-catastrophes.

Une femme dangereuse

Fraîchement arrivé à la Warner Bros., Walsh signe en 1940 Une femme dangereuse qui entre bien dans le cadre social des productions de la firme puisqu'on est plongé ici dans le monde professionnel des routiers américains. Difficultés financières pour ceux qui choisissent l'indépendance par rapport aux grandes sociétés de transport, horaires harassants, fatigue chronique, dangers de la route, éloignement familial... mais aussi entraide, esprit de corps, amitiés... Tout ce qui fait le quotidien de ces chauffeurs est exposé clairement par le réalisateur, qui équilibre fort bien les moments dramatiques et les pauses. Une histoire d'amour s'arrime tranquillement mais solidement à la ligne principale du récit.

Dans la dernière partie, un virage est pris, plus serré que les autres et entraînant vers le film noir, de manière moins convaincante malgré le fait que le déclencheur ait l'apparence d'Ida Lupino. Certes la sortie de route est évitée mais les scènes de procès et le spectacle de l'hystérie féminine intéressent beaucoup moins que ce qui précède.

C'est que le mélange des genres ne peut pas toujours fonctionner à fond. Une femme dangereuse a tout de même des qualités indéniables, celle-ci en particulier : la clarté et l'honnêteté des rapports entre les personnages, entre chacun des deux frères de cette histoire et leur femme respective, George Raft et Ann Sheridan, Humphrey Bogart et Gale Page, et, à l'opposé, entre la "garce" Ida Lupino et... le monde entier.

L'entraîneuse fatale

L'entraîneuse fatale possède un titre français et une distribution de film noir (George Raft, Edward G. Robinson, Marlene Dietrich) mais se révèle être une œuvre beaucoup plus hétéroclite qu'annoncée. C'est un drame et c'est également l'étude d'un groupe de travailleurs, une chronique sociale dynamique et pleine de scènes de comédie, la plupart du temps percutantes (un comique masculin entre collègues et amis : des blagues, des reparties vachardes et des allusions constantes aux filles). L'histoire se déroule dans un milieu original et spectaculaire, celui des réparateurs de lignes à haute tension. Il permet, classiquement, de nombreux passages de l'intimité à l'action, ainsi qu'une fin de film exacerbant autant les passions que la météo.

A la description sociale des personnages se superpose celle d'un triangle amoureux, dont la construction est le point le plus passionnant du film. L'une des toutes premières scènes fait intervenir Johnny (George Raft) et Pop (Egon Brecher) pour une discussion d'homme à homme à propos de la sortie de prison imminente de la fille du deuxième, Fay (celle-ci apparaissant bientôt sous les traits de Marlene). Loyauté, sincérité et absence de jugement moral caractérisent cet échange. Ce credo sera conservé tout au long du film.

Certes, bien des apparences sont contre et, pour corser le tout, les circonstances extérieures, le destin diront d'autres, s'en mêlent et mettent à mal le respect de ces valeurs. Mais ainsi constamment mises à jour et mises à l'épreuve, elles participent à la densité du récit. Elles sont portées par trois interprètes impeccables. Parmi eux, Marlene se tient avec aplomb dans ce monde d'hommes tout en traînant ses blessures et nous saisissons bien plus rapidement que George Raft ce que son comportement parfois difficilement expliquable au premier abord doit à sa vie d'avant. A coup sûr, cette femme mérite le respect et, à travers elle, ce sont toutes les filles gentiment taquinées par ce groupe de gars qui se voient reconsidérées.

****/****/****

UNE FEMME DANGEREUSE (They drive by night)

L'ENTRAÎNEUSE FATALE (Manpower)

de Raoul Walsh

(Etats-Unis / 70 min, 97 min, 105 min / 1915, 1940, 1941)

AU SERVICE DE LA GLOIRE (What price glory)

AU SERVICE DE LA GLOIRE (What price glory)

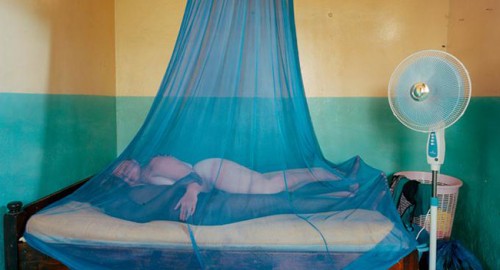

PARADIS : AMOUR (Paradies : Liebe)

PARADIS : AMOUR (Paradies : Liebe)

LA SERVANTE (Hanyo)

LA SERVANTE (Hanyo)

TO ROME WITH LOVE

TO ROME WITH LOVE

LES ANNÉES DIFFICILES (Anni difficili)

LES ANNÉES DIFFICILES (Anni difficili)

TU ES ENTRÉ DANS MON SANG (Olet mennyt minun)

TU ES ENTRÉ DANS MON SANG (Olet mennyt minun)

THE DEEP BLUE SEA

THE DEEP BLUE SEA

L'IDIOT (Mockery)

L'IDIOT (Mockery)