(Quentin Tarantino / Etats-Unis - Allemagne - France / 2009)

■■□□

Oui...

Oui...

Oui, Tarantino est sans doute le seul grand cinéaste populaire capable de provoquer chez le public une excitation palpable lorsque le noir se fait dans la salle.

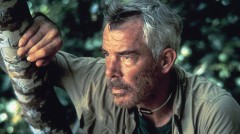

Oui, l'introduction d'Inglourious basterds est extraordinaire, imposant d'abord un léger recul par sa vision léonienne de la France occupée avant de se ré-approprier avec force la séquence, par un étirement du dialogue au-delà du raisonnable et par une caméra tournant dangereusement autour des protagonistes.

Oui, le texte est brillant et les jeux de langages sont d'autant plus savoureux qu'ils font entendre plusieurs langues et accents (français, allemand, américain, anglais, italien). Surtout, ce respect de l'idiome est moins un gage de réalisme qu'un élément moteur de la narration (cela dès l'ouverture du film avec le passage du français à l'anglais, diaboliquement justifié en fin de séquence).

Oui, la scène de l'échange en italien est l'une des choses les plus drôles vues et entendues cette année au cinéma.

Oui, Christoph Waltz a mérité son prix cannois pour son interprétation de ce terrible manipulateur nazi polyglotte, à l'élocution et au vocabulaire parfaits. Les meilleures scènes du film sont celles où il apparaît (ajoutons simplement celle du bistrot, où il est absent, et retranchons l'ultime séquence du sous-bois).

Oui, il est toujours intéressant de se retrouver dans une production hollywoodienne aussi arythmique, où les moments les plus saisissants sont de longues plages de dialogues.

Oui, Inglourious basterds transpire l'amour sincère du cinéma, ce qui peut donner lieu à des trouvailles sans pareil (la décision d'utiliser la pellicule nitrate pour l'incendie).

Mais...

Mais, le couple que forment Mélanie Laurent et Daniel Brühl, malgré la sympathie que chacun peut dégager par ailleurs, est bien pâlot et Brad Pitt, depuis Burn after reading, commence à prendre un peu trop goût à la caricature comique.

Mais, un effet de mise en scène pataud comme, lors de la deuxième rencontre entre Shosanna et Landa, le bref retour explicatif d'une image de la première, même utilisé sous couvert de second degré, reste un effet pataud.

Mais, si faire un film dont on pourrait sans dommage retirer ou ajouter des bobines, des personnages ou des intrigues, c'est prouver une liberté et une aisance, c'est aussi prendre le risque de la dilution du récit et du détachement du spectateur.

Mais, cette violence est souvent pénible en ce qu'elle pousse le spectateur à ricaner (ricaner de se voir choqué).

Mais, Tarantino conforte son public dans ses certitudes. Pendant tout le film, le Colonel Landa aura été en position de force dans ses confrontations, rendant leur dénouement inéluctable. Cette vérité, Tarantino la réfute brutalement dans sa dernière séquence, sans autre raison que de laisser chacun à sa place, du bon et du mauvais côté. Dans le cinéma, les nazis applaudissaient aux exploits guerriers du Héros de la nation. Au final, Tarantino demande à son spectateur de faire la même chose devant le geste vengeur de Brad Pitt.

Mais, quand on ne manque pas de tancer Paul Verhoeven ou Bryan Singer pour un trait de caractère trop épaissi ou une liberté romanesque avec l'Histoire, on passe tout à un Tarantino bien à l'abri derrière les paravents du post-modernisme cinéphile et du méta-film. Nul doute que lorsque quelqu'un l'interrogera plus tard sur ce qu'il pense des gamins persuadés qu'Hitler a été tué par un commando de juifs assoiffés de vengeance, il s'en sortira en répondant avec un large sourire : "Quand la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende".

1970 : Avis de tempête. Positif n'aime pas Othon, film-phare pour les Cahiers. Les esprits s'échauffent d'un numéro à l'autre : tandis que l'on trouve une attaque de 25 pages dans Positif contre les marxistes-léninistes-tendance-PCF des Cahiers, ces derniers rédigent, en compagnie de Tel Quel et de Cinéthique, un manifeste contre les gauchistes positivistes. La querelle, sans doute la plus violente de l'histoire des deux revues, se clôt sur des menaces juridiques. La politique n'adoucit pas les moeurs.

1970 : Avis de tempête. Positif n'aime pas Othon, film-phare pour les Cahiers. Les esprits s'échauffent d'un numéro à l'autre : tandis que l'on trouve une attaque de 25 pages dans Positif contre les marxistes-léninistes-tendance-PCF des Cahiers, ces derniers rédigent, en compagnie de Tel Quel et de Cinéthique, un manifeste contre les gauchistes positivistes. La querelle, sans doute la plus violente de l'histoire des deux revues, se clôt sur des menaces juridiques. La politique n'adoucit pas les moeurs.

Quitte à choisir : A priori pas grand chose à regretter des deux côtés (un Arthur Penn un peu bancal, peut-être). Ces Buñuel, Vertov, Sternberg, Kubrick, Sautet, Kazan, Wilder et Bertolucci me plaisent et ces Oshima, Straub, Yoshida, Huston, Coppola et Frankenheimer m'attirent. La différence ne se fait donc que sur le nombre de numéros parus dans l'année. Allez, pour 1970 : Avantage Positif.

Quitte à choisir : A priori pas grand chose à regretter des deux côtés (un Arthur Penn un peu bancal, peut-être). Ces Buñuel, Vertov, Sternberg, Kubrick, Sautet, Kazan, Wilder et Bertolucci me plaisent et ces Oshima, Straub, Yoshida, Huston, Coppola et Frankenheimer m'attirent. La différence ne se fait donc que sur le nombre de numéros parus dans l'année. Allez, pour 1970 : Avantage Positif.

Prologue : Un chauffeur de taxi conduit un mystérieux passager, immobile et muet (on reconnaît dans l'ombre la silhouette de l'acteur-cinéaste). En cours de route, la pluie se met à tomber, l'orage gronde, les éléments se déchaînent, la radio ne répond plus. L'homme au volant ne retrouve pas son chemin et se demande à voix haute "Où suis-je ?". Le réponse s'affiche alors sur le noir de l'écran : comme nous, il vient de tomber dans Le temps qu'il reste (The time that remains), une fiction d'Elia Suleiman.

Prologue : Un chauffeur de taxi conduit un mystérieux passager, immobile et muet (on reconnaît dans l'ombre la silhouette de l'acteur-cinéaste). En cours de route, la pluie se met à tomber, l'orage gronde, les éléments se déchaînent, la radio ne répond plus. L'homme au volant ne retrouve pas son chemin et se demande à voix haute "Où suis-je ?". Le réponse s'affiche alors sur le noir de l'écran : comme nous, il vient de tomber dans Le temps qu'il reste (The time that remains), une fiction d'Elia Suleiman. Chouchouté par

Chouchouté par  Le troisième film d'Eric Rohmer intéresse avant tout aujourd'hui d'une part par son inscription dans un mouvement artistique précis, celui de la Nouvelle Vague dont il intègre les principales composantes (tournage dans les rues, jeunesse des protagonistes, goût pour la provocation verbale ou comportementale) et d'autre part par son appartenance à la série des Contes moraux. Deuxième numéro de cette collection, après La boulangère de Monceau, La carrière de Suzanne, comme les autres opus rohmériens, part d'une proposition narrative claire et semble établir un programme tout en s'ingéniant à l'ouvrir au final à l'imprévu. Hâtons-nous de préciser que le film n'égale ni les meilleures oeuvres des jeunes camarades regroupés sous l'étiquette NV, ni les Rohmer suivants (lequel ne donne vraiment la mesure de son immense talent, à mon sens, qu'à partir de Ma nuit chez Maud en 1969).

Le troisième film d'Eric Rohmer intéresse avant tout aujourd'hui d'une part par son inscription dans un mouvement artistique précis, celui de la Nouvelle Vague dont il intègre les principales composantes (tournage dans les rues, jeunesse des protagonistes, goût pour la provocation verbale ou comportementale) et d'autre part par son appartenance à la série des Contes moraux. Deuxième numéro de cette collection, après La boulangère de Monceau, La carrière de Suzanne, comme les autres opus rohmériens, part d'une proposition narrative claire et semble établir un programme tout en s'ingéniant à l'ouvrir au final à l'imprévu. Hâtons-nous de préciser que le film n'égale ni les meilleures oeuvres des jeunes camarades regroupés sous l'étiquette NV, ni les Rohmer suivants (lequel ne donne vraiment la mesure de son immense talent, à mon sens, qu'à partir de Ma nuit chez Maud en 1969).

1969 : Un regain de tension se fait sentir mais de nombreux ponts subsistent entre les deux revues, qui consacrent chacune des dossiers à Roman Polanski et Miklos Jancso, soutiennent Glauber Rocha, Jacques Rivette, Marco Ferreri ou Nagisa Oshima et fustigent L'armée des ombres de Melville.

1969 : Un regain de tension se fait sentir mais de nombreux ponts subsistent entre les deux revues, qui consacrent chacune des dossiers à Roman Polanski et Miklos Jancso, soutiennent Glauber Rocha, Jacques Rivette, Marco Ferreri ou Nagisa Oshima et fustigent L'armée des ombres de Melville.

Quitte à choisir : Intérêt soutenu pour Maud, réel pour More mais mesuré pour La sirène, Antonio et le film de propagande de Renoir. Les titres de Godard, Borowczyk et Oshima sont certes alléchants mais Break up et le Guerra le sont tout autant et les choix de Polanski, Losey, Tarkovsky et Finney sont des plus pertinents. Allez, pour 1969 : Avantage Positif.

Quitte à choisir : Intérêt soutenu pour Maud, réel pour More mais mesuré pour La sirène, Antonio et le film de propagande de Renoir. Les titres de Godard, Borowczyk et Oshima sont certes alléchants mais Break up et le Guerra le sont tout autant et les choix de Polanski, Losey, Tarkovsky et Finney sont des plus pertinents. Allez, pour 1969 : Avantage Positif. J'ai tué ma mère est revigorant comme une chanson punk. Du punk tendance

J'ai tué ma mère est revigorant comme une chanson punk. Du punk tendance