Avril est passé. Il est temps de revenir sur ce qui se passait dans les salles de cinéma françaises en Mai 1984 :

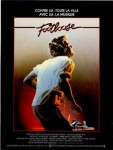

Bien évidemment, le film du mois est... Footloose de Herbert Ross, dans lequel Kevin Bacon luttait pour son droit à danser le rock'n'roll dans la bourgade tenue d'une main de fer par un rigide pasteur, également père de la craquante Lori Singer qui l'attirait tant (Kevin, pas le pasteur). Une fausse rébellion livrée clés en main à un public adolescent peu regardant et n'ayant jamais vu La fureur de vivre (la course de voitures est reprise, mais avec des tracteurs). A douze ans, cela peut faire illusion une fois. Pas deux.

Bien évidemment, le film du mois est... Footloose de Herbert Ross, dans lequel Kevin Bacon luttait pour son droit à danser le rock'n'roll dans la bourgade tenue d'une main de fer par un rigide pasteur, également père de la craquante Lori Singer qui l'attirait tant (Kevin, pas le pasteur). Une fausse rébellion livrée clés en main à un public adolescent peu regardant et n'ayant jamais vu La fureur de vivre (la course de voitures est reprise, mais avec des tracteurs). A douze ans, cela peut faire illusion une fois. Pas deux.

Trêve de plaisanteries : Il était une fois en Amérique. Leone est enfin de retour après 12 ans de silence et boucle sa deuxième trilogie avec son oeuvre la plus complexe, la plus monstrueuse, la plus écrasante. Le film dure 3h30 et ne cesse de nous balader d'une époque à une autre et à la première vision, on n'est pas sûr d'avoir tout compris (mais ce n'est pas grave, on sait qu'on le reverra plus d'une fois). Leone fait pleurer sur la mort d'un gamin filmée au ralenti, estomaque par ses éclats de violence, fait rougir en multipliant les séquences graveleuses, fait frémir en laissant penser que, sûrement, Max a fini dans le camion poubelle. La musique de Morricone est encore une fois indissociable des images. On achète la cassette de la B.O., on se la repasse jusqu'à plus soif. A ce moment-là, pour nous, Leone est le cinéma. Vingt ans après, l'impact du film n'a guère diminué mais ce que l'on en retient dorénavant, c'est plutôt ce plan final, si énigmatique, ce sourire qui nous dit peut-être que toute cette histoire n'est qu'un fabuleux mensonge.

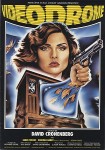

Mai 1984, c'était le mois James Woods, l'excellent acteur à l'affiche du Leone se retrouvait aussi sur celles de Contre toute attente et de Videodrome. Le premier (avec Rachel Ward et Jeff Bridges), remake du Out of the past de Tourneur par Taylor Hackford, fit son petit effet. Reste à savoir si l'esthétique années 80 ne l'a pas trop altéré. Le second est bien sûr le film cultissime de David Cronenberg. Découvert seulement dans les années 90 pour ma part (donc trop tard ?), je n'y adhérais pas entièrement mais étais prêt à reconnaître l'importance de l'oeuvre et son invention assez stupéfiante. De plus, Cronenberg, qui, de Barbara Steele et Marilyn Chambers à Maria Bello et Naomi Watts, a toujours eu le chic pour filmer les actrices les plus troublantes, nous révélait ici une autre facette du talent de Deborah "Blondie" Harry.

Mai 1984, c'était le mois James Woods, l'excellent acteur à l'affiche du Leone se retrouvait aussi sur celles de Contre toute attente et de Videodrome. Le premier (avec Rachel Ward et Jeff Bridges), remake du Out of the past de Tourneur par Taylor Hackford, fit son petit effet. Reste à savoir si l'esthétique années 80 ne l'a pas trop altéré. Le second est bien sûr le film cultissime de David Cronenberg. Découvert seulement dans les années 90 pour ma part (donc trop tard ?), je n'y adhérais pas entièrement mais étais prêt à reconnaître l'importance de l'oeuvre et son invention assez stupéfiante. De plus, Cronenberg, qui, de Barbara Steele et Marilyn Chambers à Maria Bello et Naomi Watts, a toujours eu le chic pour filmer les actrices les plus troublantes, nous révélait ici une autre facette du talent de Deborah "Blondie" Harry.

Mon rapport à Notre histoire est assez similaire. Bertrand Blier, comme d'habitude, frappait fort en entraînant Alain Delon dans son monde dépressif et absurde. L'étonnement était grand à l'époque, d'entendre l'acteur dire ces mots-là et de le voir abandonner pour un temps la lutte avec Belmondo par gros polars interposés. Mais celui-là non plus n'est pas mon préféré de l'auteur.

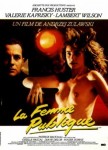

Passons aux films que je ne connais pas. Mai 1984, c'était aussi, finalement, le mois des films ou des auteurs réellement ou potentiellement cultes. J'ai parlé de Leone, Cronenberg et Blier mais il en reste d'autres. La femme publique d'Andrzej Zulawski (avec Huster et Kaprisky) et La pirate de Jacques Doillon (Birkin, Detmers et Léotard) sortaient en même temps, véhiculant un fort parfum de scandale et promettant une puissante escalade érotique. Qu'en était-il vraiment ? Cette note récente, signée de notre ami le Dr Orlof, refroidi quelque peu, 25 ans après, les ardeurs adolescentes. De son côté, Michael Mann intéressait déjà certains avec son film fantastique La forteresse noire, Percy Aldon recueillait quelques suffrages avec Céleste, en attendant son heure de gloire (Bagdad Café) et le grand Jerzy Skolimowski signait une intrigante fable moderne (Le succès à tous prix).

Passons aux films que je ne connais pas. Mai 1984, c'était aussi, finalement, le mois des films ou des auteurs réellement ou potentiellement cultes. J'ai parlé de Leone, Cronenberg et Blier mais il en reste d'autres. La femme publique d'Andrzej Zulawski (avec Huster et Kaprisky) et La pirate de Jacques Doillon (Birkin, Detmers et Léotard) sortaient en même temps, véhiculant un fort parfum de scandale et promettant une puissante escalade érotique. Qu'en était-il vraiment ? Cette note récente, signée de notre ami le Dr Orlof, refroidi quelque peu, 25 ans après, les ardeurs adolescentes. De son côté, Michael Mann intéressait déjà certains avec son film fantastique La forteresse noire, Percy Aldon recueillait quelques suffrages avec Céleste, en attendant son heure de gloire (Bagdad Café) et le grand Jerzy Skolimowski signait une intrigante fable moderne (Le succès à tous prix).

Claude Chabrol et Alain Corneau semblaient se planter aux commandes de deux grosses machines : Le sang des autres (adaptation de Simone de Beauvoir avec Jodie Foster, Sam Neill et Lambert Wilson) et Fort Saganne (le plus gros budget de l'époque qui accouche forcément d'une souris, malgré Depardieu, Deneuve, Noiret et Marceau). Il y avait peut-être mieux à faire ailleurs : L'homme aux fleurs (australien de Paul Cox), Un nid au vent (film de guerre soviétique d'Olev Neuland), Amok (du grand spectacle sénégalo-marocain par Souheil Ben Barka), Ote-toi de mon soleil (de et avec Marc Jolivet), Jeans tonic (Michel Patient avec Géraldine Danon), Mr Mom (comédie de Stan Dragoti avec Michael Keaton et Teri Garr). Si ces derniers titres n'incitent pas non plus, a priori, à l'enthousiasme, il faut se dire qu'il devait y avoir pire, comme avec L'invasion des piranhas (film d'aventures bis d'Antonio Margheriti avec Lee Majors et Karen Black) ou Le fou du roi (Yvan Chiffre avec Michel Leeb), pour ne rien dire de la série des sous-Mad Max italiens (Stryker de Cirio H. Santiago, Le gladiateur du futur de Steven Benson, Les nouveaux barbares d'Enzo G. Castellari).

Du côté des arrivages en provenance de Hong-Kong, Le vieux maître du kung-fu (Chung Sum) et La prise secrète du dragon (Wu Sy Yeuan) n'ont pas grand chose d'attirant mais L'homme à la lance contre Shaolin et Trois fantastiques ceintures noires sont peut-être dignes d'intérêt puisque signés par Chang Cheh.

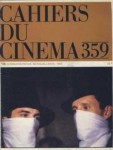

Dans les kiosques, cela part dans tous les sens. Première (86) met Depardieu en couverture pour la énième fois. Positif (279) revient sur Un dimanche à la campagne de Bertrand Tavernier et La Revue du Cinéma (394), en célébrant Zulawski, nous permet d'admirer encore et encore la poitrine de Valérie Kaprisky. Starfix (15) trépigne d'impatience en attendant Le Bounty et sa star Mel Gibson. Cinéma 84 s'interroge sur "La femme selon Hitchcock" (photo de Kim Novak dans Vertigo) et Cinématographe propose pour son n°100 un dossier sur les producteurs. Finalement, la couverture la plus attendue est aussi la plus saisissante : celle des Cahiers du Cinéma (359) fêtant Leone.

Dans les kiosques, cela part dans tous les sens. Première (86) met Depardieu en couverture pour la énième fois. Positif (279) revient sur Un dimanche à la campagne de Bertrand Tavernier et La Revue du Cinéma (394), en célébrant Zulawski, nous permet d'admirer encore et encore la poitrine de Valérie Kaprisky. Starfix (15) trépigne d'impatience en attendant Le Bounty et sa star Mel Gibson. Cinéma 84 s'interroge sur "La femme selon Hitchcock" (photo de Kim Novak dans Vertigo) et Cinématographe propose pour son n°100 un dossier sur les producteurs. Finalement, la couverture la plus attendue est aussi la plus saisissante : celle des Cahiers du Cinéma (359) fêtant Leone.

Voilà pour mai 1984. La suite le mois prochain...

La grande lessive (!) (oui, avec un point d'exclamation derrière) raconte la croisade du professeur de lettres Armand Saint-Just (Bourvil) contre la télévision. Celui-ci en a assez de faire son cours quotidien devant une classe assommée. A l'écran, nous voyons en effet tous les élèves dormir, affalés sur leur bureau. Jean-Pierre Mocky construit ainsi son film sur des gags énormes, rarement drôles, parfois navrants. Franchouillardises, fesses à l'air, poursuites pataudes, gesticulations vaines, dialogues grossiers et pauses poétiques reservées aux enfants, rien ne distingue vraiment La grande lessive du tout venant de la gaudriole cinématographique de cette époque et de la suivante (celle des pochades des années 70), si ce n'est son message gentiment anar.

La grande lessive (!) (oui, avec un point d'exclamation derrière) raconte la croisade du professeur de lettres Armand Saint-Just (Bourvil) contre la télévision. Celui-ci en a assez de faire son cours quotidien devant une classe assommée. A l'écran, nous voyons en effet tous les élèves dormir, affalés sur leur bureau. Jean-Pierre Mocky construit ainsi son film sur des gags énormes, rarement drôles, parfois navrants. Franchouillardises, fesses à l'air, poursuites pataudes, gesticulations vaines, dialogues grossiers et pauses poétiques reservées aux enfants, rien ne distingue vraiment La grande lessive du tout venant de la gaudriole cinématographique de cette époque et de la suivante (celle des pochades des années 70), si ce n'est son message gentiment anar. J'avais découvert il y a quatre ans un Mocky moins connu mais plus satisfaisant : La cité de l'indicible peur (initialement distribué sous le titre La grande frousse, dans un montage renié par le cinéaste). Les premières minutes, consacrées à l'évasion du criminel Mickey, sont laborieuses et inquiètent vraiment, mais l'arrivée de l'inspecteur lancé à ses trousses dans un petit village terrorisé par les attaques d'une "Bête" redonne espoir. Le film s'améliore effectivement au fil du récit, de plus en plus surprenant et irréel, et semble défricher les rivages absurdes où accosteront plus tard les meilleurs films de Blier, Buffet froid en tête.

J'avais découvert il y a quatre ans un Mocky moins connu mais plus satisfaisant : La cité de l'indicible peur (initialement distribué sous le titre La grande frousse, dans un montage renié par le cinéaste). Les premières minutes, consacrées à l'évasion du criminel Mickey, sont laborieuses et inquiètent vraiment, mais l'arrivée de l'inspecteur lancé à ses trousses dans un petit village terrorisé par les attaques d'une "Bête" redonne espoir. Le film s'améliore effectivement au fil du récit, de plus en plus surprenant et irréel, et semble défricher les rivages absurdes où accosteront plus tard les meilleurs films de Blier, Buffet froid en tête. Je vous ai parlé l'autre jour de cet ami qui m'a prêté le dvd du

Je vous ai parlé l'autre jour de cet ami qui m'a prêté le dvd du

1956 : Kim Novak fait tourner les têtes des rédacteurs des deux bords et Buñuel a l'honneur de la première couverture "partagée", à l'occasion de la sortie de La mort en ce jardin. L'existence de ces ponts entre les revues n'est pourtant qu'un leurre, les relations commençant à s'envenimer sérieusement. Positif lance quelques piques par Dreyer, Rossellini et Hitchcock interposés, provoquant un "passage en revue" virulent de Rohmer dans les Cahiers, qui entraînera lui-même etc, etc... La guerre des tranchées commence.

1956 : Kim Novak fait tourner les têtes des rédacteurs des deux bords et Buñuel a l'honneur de la première couverture "partagée", à l'occasion de la sortie de La mort en ce jardin. L'existence de ces ponts entre les revues n'est pourtant qu'un leurre, les relations commençant à s'envenimer sérieusement. Positif lance quelques piques par Dreyer, Rossellini et Hitchcock interposés, provoquant un "passage en revue" virulent de Rohmer dans les Cahiers, qui entraînera lui-même etc, etc... La guerre des tranchées commence.

Quitte à choisir : Ouais, le Dreyer et le Bergman sont pas trop mal... (Aïe !). Tendresse particulière pour le Fellini, rarement mis en avant. Si l'on ajoute Kim, Alfred et Henri-Georges, la messe est dite, cela même sans connaître le Richard Quine, ni ce Bunuel-là d'ailleurs. Gervaise et Le cirque infernal, tout solides qu'ils soient, ne font pas le poids. Allez, pour 1956 : Avantage Cahiers.

Quitte à choisir : Ouais, le Dreyer et le Bergman sont pas trop mal... (Aïe !). Tendresse particulière pour le Fellini, rarement mis en avant. Si l'on ajoute Kim, Alfred et Henri-Georges, la messe est dite, cela même sans connaître le Richard Quine, ni ce Bunuel-là d'ailleurs. Gervaise et Le cirque infernal, tout solides qu'ils soient, ne font pas le poids. Allez, pour 1956 : Avantage Cahiers. Bien évidemment, le film du mois est... Footloose de Herbert Ross, dans lequel Kevin Bacon luttait pour son droit à danser le rock'n'roll dans la bourgade tenue d'une main de fer par un rigide pasteur, également père de la craquante Lori Singer qui l'attirait tant (Kevin, pas le pasteur). Une fausse rébellion livrée clés en main à un public adolescent peu regardant et n'ayant jamais vu La fureur de vivre (la course de voitures est reprise, mais avec des tracteurs). A douze ans, cela peut faire illusion une fois. Pas deux.

Bien évidemment, le film du mois est... Footloose de Herbert Ross, dans lequel Kevin Bacon luttait pour son droit à danser le rock'n'roll dans la bourgade tenue d'une main de fer par un rigide pasteur, également père de la craquante Lori Singer qui l'attirait tant (Kevin, pas le pasteur). Une fausse rébellion livrée clés en main à un public adolescent peu regardant et n'ayant jamais vu La fureur de vivre (la course de voitures est reprise, mais avec des tracteurs). A douze ans, cela peut faire illusion une fois. Pas deux. Mai 1984, c'était le mois James Woods, l'excellent acteur à l'affiche du Leone se retrouvait aussi sur celles de Contre toute attente et de Videodrome. Le premier (avec Rachel Ward et Jeff Bridges), remake du Out of the past de Tourneur par Taylor Hackford, fit son petit effet. Reste à savoir si l'esthétique années 80 ne l'a pas trop altéré. Le second est bien sûr le film cultissime de David Cronenberg. Découvert seulement dans les années 90 pour ma part (donc trop tard ?), je n'y adhérais pas entièrement mais étais prêt à reconnaître l'importance de l'oeuvre et son invention assez stupéfiante. De plus, Cronenberg, qui, de Barbara Steele et Marilyn Chambers à Maria Bello et Naomi Watts, a toujours eu le chic pour filmer les actrices les plus troublantes, nous révélait ici une autre facette du talent de Deborah "Blondie" Harry.

Mai 1984, c'était le mois James Woods, l'excellent acteur à l'affiche du Leone se retrouvait aussi sur celles de Contre toute attente et de Videodrome. Le premier (avec Rachel Ward et Jeff Bridges), remake du Out of the past de Tourneur par Taylor Hackford, fit son petit effet. Reste à savoir si l'esthétique années 80 ne l'a pas trop altéré. Le second est bien sûr le film cultissime de David Cronenberg. Découvert seulement dans les années 90 pour ma part (donc trop tard ?), je n'y adhérais pas entièrement mais étais prêt à reconnaître l'importance de l'oeuvre et son invention assez stupéfiante. De plus, Cronenberg, qui, de Barbara Steele et Marilyn Chambers à Maria Bello et Naomi Watts, a toujours eu le chic pour filmer les actrices les plus troublantes, nous révélait ici une autre facette du talent de Deborah "Blondie" Harry. Passons aux films que je ne connais pas. Mai 1984, c'était aussi, finalement, le mois des films ou des auteurs réellement ou potentiellement cultes. J'ai parlé de Leone, Cronenberg et Blier mais il en reste d'autres. La femme publique d'Andrzej Zulawski (avec Huster et Kaprisky) et La pirate de Jacques Doillon (Birkin, Detmers et Léotard) sortaient en même temps, véhiculant un fort parfum de scandale et promettant une puissante escalade érotique. Qu'en était-il vraiment ? Cette

Passons aux films que je ne connais pas. Mai 1984, c'était aussi, finalement, le mois des films ou des auteurs réellement ou potentiellement cultes. J'ai parlé de Leone, Cronenberg et Blier mais il en reste d'autres. La femme publique d'Andrzej Zulawski (avec Huster et Kaprisky) et La pirate de Jacques Doillon (Birkin, Detmers et Léotard) sortaient en même temps, véhiculant un fort parfum de scandale et promettant une puissante escalade érotique. Qu'en était-il vraiment ? Cette  Dans les kiosques, cela part dans tous les sens. Première (86) met Depardieu en couverture pour la énième fois. Positif (279) revient sur Un dimanche à la campagne de Bertrand Tavernier et La Revue du Cinéma (394), en célébrant Zulawski, nous permet d'admirer encore et encore la poitrine de Valérie Kaprisky. Starfix (15) trépigne d'impatience en attendant Le Bounty et sa star Mel Gibson. Cinéma 84 s'interroge sur "La femme selon Hitchcock" (photo de Kim Novak dans Vertigo) et Cinématographe propose pour son n°100 un dossier sur les producteurs. Finalement, la couverture la plus attendue est aussi la plus saisissante : celle des Cahiers du Cinéma (359) fêtant Leone.

Dans les kiosques, cela part dans tous les sens. Première (86) met Depardieu en couverture pour la énième fois. Positif (279) revient sur Un dimanche à la campagne de Bertrand Tavernier et La Revue du Cinéma (394), en célébrant Zulawski, nous permet d'admirer encore et encore la poitrine de Valérie Kaprisky. Starfix (15) trépigne d'impatience en attendant Le Bounty et sa star Mel Gibson. Cinéma 84 s'interroge sur "La femme selon Hitchcock" (photo de Kim Novak dans Vertigo) et Cinématographe propose pour son n°100 un dossier sur les producteurs. Finalement, la couverture la plus attendue est aussi la plus saisissante : celle des Cahiers du Cinéma (359) fêtant Leone. La même chose

La même chose

1955 : Vitesse de croisière pour les Cahiers et affirmation de la position des "jeunes turcs". Truffaut lance la "politique des auteurs" en soutenant le Becker d'Ali Baba et les quarante voleurs et Rohmer démarre sa série d'articles théoriques : Le celluloïd et le marbre. Fellini (La strada sur tous les tons) joue des coudes avec Rossellini et Aldrich déboule. Les rencontres se multiplient : avec Abel Gance, Alfred Hitchcock, John Ford, Jules Dassin, Carl Dreyer, Norman McLaren. Entre un portrait d'Humphrey Bogart et un panorama du cinéma chinois, la rédaction se pose deux questions : "Les Marx Brothers ont-ils une âme ?" et "Comment peut-on être Hitchcocko-Hawksien ?".

1955 : Vitesse de croisière pour les Cahiers et affirmation de la position des "jeunes turcs". Truffaut lance la "politique des auteurs" en soutenant le Becker d'Ali Baba et les quarante voleurs et Rohmer démarre sa série d'articles théoriques : Le celluloïd et le marbre. Fellini (La strada sur tous les tons) joue des coudes avec Rossellini et Aldrich déboule. Les rencontres se multiplient : avec Abel Gance, Alfred Hitchcock, John Ford, Jules Dassin, Carl Dreyer, Norman McLaren. Entre un portrait d'Humphrey Bogart et un panorama du cinéma chinois, la rédaction se pose deux questions : "Les Marx Brothers ont-ils une âme ?" et "Comment peut-on être Hitchcocko-Hawksien ?".

Quitte à choisir : Pas vraiment de match possible dans ces conditions. Les choix de Fellini, Renoir et Aldrich ne sont guère discutables, celui de L'or de Naples beaucoup plus et les films de Gance, Allégret et Mann ne sont pas très engageants. Allez, pour 1955 : Avantage Cahiers.

Quitte à choisir : Pas vraiment de match possible dans ces conditions. Les choix de Fellini, Renoir et Aldrich ne sont guère discutables, celui de L'or de Naples beaucoup plus et les films de Gance, Allégret et Mann ne sont pas très engageants. Allez, pour 1955 : Avantage Cahiers. Étrange film que ce Georgia (Four friends), agaçant, complexe et finalement assez émouvant. Un sobre prologue nous entraîne dans les pas du petit Danilo, débarquant dans les années 50 de sa Yougoslavie natale en Amérique, puis, après un bond d'une dizaine d'années, nous voici au coeur d'un groupe de trois jeunes hommes (dont Danilo) et d'une fille, Georgia, dont chacun est amoureux. Le récit enchaîne les scènes de jeunesse insouciante, distillant une poésie nostalgique un peu facile. Les interprètes sont plus âgés que leur rôle et forcent légèrement leur jeu. La route semble bien connue : celle du film de groupe jouant sur la corde sensible des destins croisés et parfois brisés.

Étrange film que ce Georgia (Four friends), agaçant, complexe et finalement assez émouvant. Un sobre prologue nous entraîne dans les pas du petit Danilo, débarquant dans les années 50 de sa Yougoslavie natale en Amérique, puis, après un bond d'une dizaine d'années, nous voici au coeur d'un groupe de trois jeunes hommes (dont Danilo) et d'une fille, Georgia, dont chacun est amoureux. Le récit enchaîne les scènes de jeunesse insouciante, distillant une poésie nostalgique un peu facile. Les interprètes sont plus âgés que leur rôle et forcent légèrement leur jeu. La route semble bien connue : celle du film de groupe jouant sur la corde sensible des destins croisés et parfois brisés. Pour raconter la fin de carrière d'une ancienne gloire du catch Randy "The Ram", Darren Aronofsky choisit de filmer l'icône Mickey Rourke à l'européenne (ou, plus précisément, à la belge ?) : plans-séquences en caméra portée, cadrages à hauteur de nuque, photographie granuleuse et environnement sans attrait (salles des fêtes, vestiaires, supermarchés...). Ce qui pourrait apparaître comme une coquetterie auteuriste est vite justifié par l'immersion dans ce monde si particulier du catch et par l'ébahissement devant un corps d'acteur incroyable.

Pour raconter la fin de carrière d'une ancienne gloire du catch Randy "The Ram", Darren Aronofsky choisit de filmer l'icône Mickey Rourke à l'européenne (ou, plus précisément, à la belge ?) : plans-séquences en caméra portée, cadrages à hauteur de nuque, photographie granuleuse et environnement sans attrait (salles des fêtes, vestiaires, supermarchés...). Ce qui pourrait apparaître comme une coquetterie auteuriste est vite justifié par l'immersion dans ce monde si particulier du catch et par l'ébahissement devant un corps d'acteur incroyable. Ponyo sur la falaise (Gake no ue no Ponyo) est l'occasion pour moi de renouer avec plaisir avec l'oeuvre de Miyazaki, délaissé (involontairement) depuis l'extraordinaire Princesse Mononoke. Le miracle de ce cinéma-là est décidemment sa capacité à toucher avec la même intensité et dans le même mouvement les spectateurs de tous âges. Si les meilleures productions animées américaines peuvent y parvenir également, elles usent de moyens différenciés à l'intérieur même de leurs récits, en contentant le plus souvent le public adulte par la perfection technique ou l'emploi du second degré et des clins d'oeil cinématographiques. Les films du maître japonais sont en ce sens beaucoup plus homogènes, l'émotion et le rire des "petits et grands" éclatant en même temps.

Ponyo sur la falaise (Gake no ue no Ponyo) est l'occasion pour moi de renouer avec plaisir avec l'oeuvre de Miyazaki, délaissé (involontairement) depuis l'extraordinaire Princesse Mononoke. Le miracle de ce cinéma-là est décidemment sa capacité à toucher avec la même intensité et dans le même mouvement les spectateurs de tous âges. Si les meilleures productions animées américaines peuvent y parvenir également, elles usent de moyens différenciés à l'intérieur même de leurs récits, en contentant le plus souvent le public adulte par la perfection technique ou l'emploi du second degré et des clins d'oeil cinématographiques. Les films du maître japonais sont en ce sens beaucoup plus homogènes, l'émotion et le rire des "petits et grands" éclatant en même temps.

1954 : Aux Cahiers, Rossellini est plus que jamais en vedette. Buñuel également, par deux fois, à trois mois d'intervalle, avant de se voir "subtilisé" pour plusieurs années par la revue d'en face. Au rythme de ces numéros, frappe la succession de grands entretiens : avec les deux premiers nommés ou avec Jacques Becker et Jean Renoir (dont la revue fête les 60 ans). En janvier, François Truffaut lâche sa petite bombe sur le cinéma français. Cela n'empêchera pas Autant-Lara de se retrouver célébré à la fin de l'année, mais la ligne directrice des Cahiers est en train de changer sous les coups de boutoirs du groupe des plus jeunes critiques de la revue emmené par Rohmer, équipe qui impose par ailleurs un numéro spécial Hitchcock.

1954 : Aux Cahiers, Rossellini est plus que jamais en vedette. Buñuel également, par deux fois, à trois mois d'intervalle, avant de se voir "subtilisé" pour plusieurs années par la revue d'en face. Au rythme de ces numéros, frappe la succession de grands entretiens : avec les deux premiers nommés ou avec Jacques Becker et Jean Renoir (dont la revue fête les 60 ans). En janvier, François Truffaut lâche sa petite bombe sur le cinéma français. Cela n'empêchera pas Autant-Lara de se retrouver célébré à la fin de l'année, mais la ligne directrice des Cahiers est en train de changer sous les coups de boutoirs du groupe des plus jeunes critiques de la revue emmené par Rohmer, équipe qui impose par ailleurs un numéro spécial Hitchcock.