(Gus Van Sant / Etats-Unis / 2008)

■■■□

L'affaire était mal engagée : une bande annonce à faire fuir ("Par le réalisateur de Will Hunting" claironne le distributeur, conscient que les amateurs de Van Sant vont, de toute manière, aller voir le film et qu'il faut cibler plutôt ceux qui ne connaissent que ses travaux hollywoodiens), une affiche moche, la lecture en biais, sur mes supports papiers favoris, de deux ou trois articles positifs mais étrangement mollassons et, pour enfoncer le clou, un double assassinat, chez le Dr Orlof et chez les critiques poètes de Matière Focale. Il fallut la semaine dernière l'insistance d'un ami et la découverte de belles notes chez Anna, Shangols et Rob Gordon pour me redonner l'envie nécessaire.

L'affaire était mal engagée : une bande annonce à faire fuir ("Par le réalisateur de Will Hunting" claironne le distributeur, conscient que les amateurs de Van Sant vont, de toute manière, aller voir le film et qu'il faut cibler plutôt ceux qui ne connaissent que ses travaux hollywoodiens), une affiche moche, la lecture en biais, sur mes supports papiers favoris, de deux ou trois articles positifs mais étrangement mollassons et, pour enfoncer le clou, un double assassinat, chez le Dr Orlof et chez les critiques poètes de Matière Focale. Il fallut la semaine dernière l'insistance d'un ami et la découverte de belles notes chez Anna, Shangols et Rob Gordon pour me redonner l'envie nécessaire.

C'est entendu, Harvey Milk (Milk) n'est pas un biopicrévolutionnaire. Mais telle n'est pas son ambition. Gus Van Sant joue le jeu et reprend la plupart des éléments narratifs traditionnels du genre : la voix off, le déroulement chronologique mais dans la connaissance du dénouement, la précision des dates et des lieux, la succession finale de cartons résumant la suite des destins individuels, l'alternance et l'opposition entre vie publique et vie privée, le resserrement des enjeux dramatiques autour d'un combat particulier symbolisant tous les autres (la lutte contre la Proposition 6 d'un sénateur visant à exclure les enseignants homosexuels des écoles américaines)... Le cinéaste ne dynamite pas la biographie mais il l'allège et la dynamise. La mise en scène reste d'une fluidité admirable (l'insertion de nombreuses images d'archives est parfaite) et les très légers décrochages que l'on observe ça et là font par moments, comme les quatre précédents, flotter le film en apesanteur. Ces moments sont brefs, disséminés dans un récit classique, mais ils suffisent à l'élever : c'est un générique de début admirable qui pose avec force et grâce la situation des homos américains, c'est une discussion-séance photo entre Harvey et Scott où le petit chevauchement des voix sur des images fixes crée le décalage, c'est la focalisation régulière sur le visage de Milk, laissant l'arrière plan dans le flou, c'est l'énigmatique plan de Josh Brolin (mine de rien l'un des plus passionnants comédiens du moment), à moitié nu sur son canapé (plan qui pourrait sortir d'Elephant), c'est sa marche finale dans les couloirs de l'hôtel de ville (Elephant encore). Mais la réussite ne tient pas seulement à ces effets de signature. A ceux que les immenses Elephant et Paranoid Park ennuient, il faut dire qu'Harvey Milkest un film très vivant, et cela pas seulement grâce à la couleur locale et à l'exubérance que l'on peut imaginer. Les différentes étapes du parcours de Milk sont remarquablement emboîtées, chaque comparse (et ils sont nombreux) est installé fermement et le regard de Van Sant navigue avec la même pertinence de l'intime aux mouvements de foule (qui ne font jamais direction de figurants).

"L'activisme à la con" du héros est moqué par son amant, au début de leur relation. Si le cinéaste quitte quelque peu les rivages plus expérimentaux, il ne manque pas de s'inscrire dans le sillage des oeuvres hollywoodiennes les plus intéressantes parmi celles interrogeant les usages politiques. Les mécanismes du lobbying sont détaillés et débattus et l'accession au pouvoir s'accompagne inévitablement des recherches de compromis poussant jusqu'aux alliances contre-nature. Harvey Milkest le récit d'un trajet militant particulier. Que l'on puisse prendre l'activisme de Milk pour celui de Van Sant, à la limite, je m'en fous. Le fait est que pendant deux heures, j'ai vraiment marché aux côtés des gays de San Francisco et que j'ai été emporté par une histoire et un souffle.

Il va sans dire que le film est porté de bout en bout par un grand Sean Penn. Prodigieux, l'acteur n'a peut-être jamais été meilleur qu'ici, son maniérisme et son émotivité habituels servant merveilleusement le personnage. La quasi-totalité des cinéastes avec qui il a travaillé l'ont tiré vers le sol, vers une puissance de jeu bien ancrée, au risque de l'alourdissement. Van Sant, encore une fois, l'allège.

Que l'auteur de Last days, entre des phases de grande inspiration, continue à proposer des films mainstream de cette qualité, personnellement, cela me va très bien.

Film-phare du cinéma cubain, film rare de ce côté-ci. Pendant 2h40, Humberto Solas peint successivement trois portraits de femmes cubaines à trois époques différentes : sous l'impérialisme espagnol, pendant la dictature de Machado puis pendant la révolution.

Film-phare du cinéma cubain, film rare de ce côté-ci. Pendant 2h40, Humberto Solas peint successivement trois portraits de femmes cubaines à trois époques différentes : sous l'impérialisme espagnol, pendant la dictature de Machado puis pendant la révolution. "Faisons feu de tout bois" semble être la devise de Giovanni Fago. En 1970, le cinéaste profite de la déferlante du western italien pour tenter une nouvelle hybridation avec le film de cangaço brésilien. Ce genre s'attachait là-bas à décrire les aventures des bandits du Nordeste au tournant du XXe siècle. Ces histoires, aux dimensions mythologiques, firent en effet les beaux jours d'un cinéma brésilien en plein essor dans les années 50 et 60. Lima Barreto contribua à lancer véritablement le genre en 1953 en présentant avec succès à Cannes son film O' Cangaçeiro, dont celui de Fago est le remake. Quantité de productions similaires suivirent dans la foulée, la figure de proue du Cinema Novo, Glauber Rocha, consacrant lui-même deux films au thème (Le Dieu noir et le Diable blond, 1964 et Antonio das Mortes, 1969).

"Faisons feu de tout bois" semble être la devise de Giovanni Fago. En 1970, le cinéaste profite de la déferlante du western italien pour tenter une nouvelle hybridation avec le film de cangaço brésilien. Ce genre s'attachait là-bas à décrire les aventures des bandits du Nordeste au tournant du XXe siècle. Ces histoires, aux dimensions mythologiques, firent en effet les beaux jours d'un cinéma brésilien en plein essor dans les années 50 et 60. Lima Barreto contribua à lancer véritablement le genre en 1953 en présentant avec succès à Cannes son film O' Cangaçeiro, dont celui de Fago est le remake. Quantité de productions similaires suivirent dans la foulée, la figure de proue du Cinema Novo, Glauber Rocha, consacrant lui-même deux films au thème (Le Dieu noir et le Diable blond, 1964 et Antonio das Mortes, 1969). Près de deux ans après sa séléction officielle au festival de Cannes, où il fut plutôt mal reçu (ce qui explique assurément ce décalage), nous pouvons enfin nous frotter depuis janvier au deuxième long métrage de fiction d'Ulrich Seidl, cet Import Export qui vient après un

Près de deux ans après sa séléction officielle au festival de Cannes, où il fut plutôt mal reçu (ce qui explique assurément ce décalage), nous pouvons enfin nous frotter depuis janvier au deuxième long métrage de fiction d'Ulrich Seidl, cet Import Export qui vient après un  En nous collant d'entrée à la roue de Beto, père de famille uruguayen vivant de la contrebande transfrontalière cycliste et quotidienne de divers denrées, de manière attentive et empathique, les co-réalisateurs des Toilettes du Pape (El baño del Papa), César Charlone et Enrique Fernandez, nous mènent moins vers De Sica et son voleur de bicyclette que vers Ken Loach, celui des comédies graves et des petites victoires dans la défaite. Oeuvrant au sein d'une cinématographie des plus discrètes bien qu'ayant déjà donné naissance à au moins un coup d'éclat (Whisky de Juan Pablo Rebella et Pablo Stoll en 2004), les cinéastes arrivent avec ce premier long-métrage à faire naître chez le spectateur un peu plus que l'inévitable sympathie (parfois condescendante) qu'entraîne un tel effort.

En nous collant d'entrée à la roue de Beto, père de famille uruguayen vivant de la contrebande transfrontalière cycliste et quotidienne de divers denrées, de manière attentive et empathique, les co-réalisateurs des Toilettes du Pape (El baño del Papa), César Charlone et Enrique Fernandez, nous mènent moins vers De Sica et son voleur de bicyclette que vers Ken Loach, celui des comédies graves et des petites victoires dans la défaite. Oeuvrant au sein d'une cinématographie des plus discrètes bien qu'ayant déjà donné naissance à au moins un coup d'éclat (Whisky de Juan Pablo Rebella et Pablo Stoll en 2004), les cinéastes arrivent avec ce premier long-métrage à faire naître chez le spectateur un peu plus que l'inévitable sympathie (parfois condescendante) qu'entraîne un tel effort. Le triangle amoureux formé par Johannes Brahms et Clara et Robert Schumann : emportée par l'élan du romantisme allemand, Helma Sanders-Brahms (

Le triangle amoureux formé par Johannes Brahms et Clara et Robert Schumann : emportée par l'élan du romantisme allemand, Helma Sanders-Brahms ( Que ceux qui souhaitent voir un "documentaire sur Liverpool" se méfient. Of time and the city est un essai cinématographique demandant beaucoup de patience et d'attention. Terence Davies y dévoile le rapport qu'il entretient depuis 1945 avec sa ville natale en posant sa voix grave sur un montage d'images d'archives. Suivant un déroulement chronologique, le film commence par profiter de la fascination qu'exerce sur nous les images documentaires exhumées d'un passé lointain. Sur ces instants volés à la vie urbaine, aux travaux et aux loisirs d'ouvriers et aux jeux des gamins, Davies nous parle de son enfance, de son amour pour Dieu puis pour les gens du même sexe que lui, de sa découverte foudroyante du cinéma au début des années 50. Sur la bande son, de longues plages musicales alternent avec la parole du cinéaste qui, entre deux souvenirs, déclame plusieurs poèmes et cite de grands auteurs.

Que ceux qui souhaitent voir un "documentaire sur Liverpool" se méfient. Of time and the city est un essai cinématographique demandant beaucoup de patience et d'attention. Terence Davies y dévoile le rapport qu'il entretient depuis 1945 avec sa ville natale en posant sa voix grave sur un montage d'images d'archives. Suivant un déroulement chronologique, le film commence par profiter de la fascination qu'exerce sur nous les images documentaires exhumées d'un passé lointain. Sur ces instants volés à la vie urbaine, aux travaux et aux loisirs d'ouvriers et aux jeux des gamins, Davies nous parle de son enfance, de son amour pour Dieu puis pour les gens du même sexe que lui, de sa découverte foudroyante du cinéma au début des années 50. Sur la bande son, de longues plages musicales alternent avec la parole du cinéaste qui, entre deux souvenirs, déclame plusieurs poèmes et cite de grands auteurs. Plutôt que de rallumer la mèche dans six mois, profitons de la polémique actuelle (annuelle) autour de Clint Eastwood et continuons à danser sur les braises.

Plutôt que de rallumer la mèche dans six mois, profitons de la polémique actuelle (annuelle) autour de Clint Eastwood et continuons à danser sur les braises. Les jeunots Sean Penn et Tom Cruise commençaient à faire parler d'eux. Le premier tenait le rôle principal de Bad boys réalisé par Rick Rosenthal, film de prison dont l'affiche, pleine de promesses ultra-violentes, impressionna beaucoup nos yeux de pré-adolescent. Le deuxième plongeait dans le monde plus aisé mais non moins trouble de Risky business (Paul Brickman). Je n'ai jamais vu ni l'un ni l'autre. En revanche, je me rappelle très vaguement être tombé un jour sur Les copains d'abord, signé par un cinéaste resté estampillé eighties, Lawrence Kasdan. Celui-ci surfait sur la vague du film de groupe : sept amis de lycée (dont Tom Berenger, William Hurt, Kevin Kline, Jeff Goldblum et Glenn Close) se retrouvaient à l'occasion de l'enterrement d'un huitième et faisaient le point sur leur vie.

Les jeunots Sean Penn et Tom Cruise commençaient à faire parler d'eux. Le premier tenait le rôle principal de Bad boys réalisé par Rick Rosenthal, film de prison dont l'affiche, pleine de promesses ultra-violentes, impressionna beaucoup nos yeux de pré-adolescent. Le deuxième plongeait dans le monde plus aisé mais non moins trouble de Risky business (Paul Brickman). Je n'ai jamais vu ni l'un ni l'autre. En revanche, je me rappelle très vaguement être tombé un jour sur Les copains d'abord, signé par un cinéaste resté estampillé eighties, Lawrence Kasdan. Celui-ci surfait sur la vague du film de groupe : sept amis de lycée (dont Tom Berenger, William Hurt, Kevin Kline, Jeff Goldblum et Glenn Close) se retrouvaient à l'occasion de l'enterrement d'un huitième et faisaient le point sur leur vie. Autres films sortis ce mois-là et dont je ne sais pas grand chose : Le crime de Cuenca (espagnol, de Pilar Miro et plutôt conseillé par la presse à l'époque), Femmes de personne (de Christopher Frank, apparemment plus recommandable que son film suivant : L'année des méduses), Le léopard (de Jean-Claude Sussfeld avec Brasseur et Lavanant), Laisse béton (Serge Le Péron), Un amour interdit (Jean-Pierre Dougnac). Deux titres sont à découvrir certainement : Sans témoin était le nouveau Nikita Mikhalkov. Le cinéaste était à la veille d'une reconnaissance internationale (à partir des Yeux noirs en 1987) mais avait déjà proposé quelques joyaux dans les années 70 (Quelques jours dans la vie d'Oblomov, Partition inachevée pour piano mécanique, Cinq soirées). Mauvaise conduite est un documentaire du chef opérateur Nestor Almendros et d'Orlando Jimenez Leal, sur la chasse aux homosexuels menée par le régime cubain dans les années 60. D'autre part, il serait bête d'oublier de mentionner Hot dog film de campus olé-olé se déroulant au ski (Peter Markle) et, parmi la bonne demie-douzaine de films d'arts martiaux du mois, L'exécuteur défie l'empire du kung-fu (titre original Haegyeolsa) de Godfrey Ho et Doo-yong Lee avec Jang Lee Wang et Jim Norris (le frère de Chuck ?).

Autres films sortis ce mois-là et dont je ne sais pas grand chose : Le crime de Cuenca (espagnol, de Pilar Miro et plutôt conseillé par la presse à l'époque), Femmes de personne (de Christopher Frank, apparemment plus recommandable que son film suivant : L'année des méduses), Le léopard (de Jean-Claude Sussfeld avec Brasseur et Lavanant), Laisse béton (Serge Le Péron), Un amour interdit (Jean-Pierre Dougnac). Deux titres sont à découvrir certainement : Sans témoin était le nouveau Nikita Mikhalkov. Le cinéaste était à la veille d'une reconnaissance internationale (à partir des Yeux noirs en 1987) mais avait déjà proposé quelques joyaux dans les années 70 (Quelques jours dans la vie d'Oblomov, Partition inachevée pour piano mécanique, Cinq soirées). Mauvaise conduite est un documentaire du chef opérateur Nestor Almendros et d'Orlando Jimenez Leal, sur la chasse aux homosexuels menée par le régime cubain dans les années 60. D'autre part, il serait bête d'oublier de mentionner Hot dog film de campus olé-olé se déroulant au ski (Peter Markle) et, parmi la bonne demie-douzaine de films d'arts martiaux du mois, L'exécuteur défie l'empire du kung-fu (titre original Haegyeolsa) de Godfrey Ho et Doo-yong Lee avec Jang Lee Wang et Jim Norris (le frère de Chuck ?). J'ai un excellent souvenir du Temps suspendu, chronique adolescente signée Peter Gothar, l'un des premiers films non-anglophone (puisque hongrois) à m'avoir séduit (découvert à la télévision). C'est en mars 1984 qu'a été également distribué en France le premier Jim Jarmusch, Permanent vacation. Peu de choses me restent en tête à son propos, si ce n'est que j'avais plutôt apprécié. Le britannique Local hero (Bill Forsyth) est une agréable fable à la Capra dans laquelle Burt Lancaster, employé d'un grand groupe pétrolier, débarque dans un petit village écossais afin de négocier le rachat de l'ensemble des terres. Francesco Rosi donnait à son tour dans le film-opéra de prestige avec sa version "réaliste" de Carmen. Cela m'avait plongé dans un ennui sans nom. Peu à l'aise face au genre, je préfère à la rigueur les plus stylisés Don Giovanni de Losey et La flûte enchantée de Bergman.

J'ai un excellent souvenir du Temps suspendu, chronique adolescente signée Peter Gothar, l'un des premiers films non-anglophone (puisque hongrois) à m'avoir séduit (découvert à la télévision). C'est en mars 1984 qu'a été également distribué en France le premier Jim Jarmusch, Permanent vacation. Peu de choses me restent en tête à son propos, si ce n'est que j'avais plutôt apprécié. Le britannique Local hero (Bill Forsyth) est une agréable fable à la Capra dans laquelle Burt Lancaster, employé d'un grand groupe pétrolier, débarque dans un petit village écossais afin de négocier le rachat de l'ensemble des terres. Francesco Rosi donnait à son tour dans le film-opéra de prestige avec sa version "réaliste" de Carmen. Cela m'avait plongé dans un ennui sans nom. Peu à l'aise face au genre, je préfère à la rigueur les plus stylisés Don Giovanni de Losey et La flûte enchantée de Bergman. Dead zone n'est pas mon Cronenberg de chevet (les chefs d'oeuvres viendront un peu plus tard), le cinéaste y gagnant en efficacité ce qu'il perd un peu en mystère et en trouble, mais cette adaptation de Stephen King, portée par le grand Christopher Walken reste fichtrement bien en mémoire, et pas seulement pour telle image de paire de ciseaux plantée dans une bouche. En parlant d'images traumatisantes, la sortie du mois était sans aucun doute celle du Scarface de Brian DePalma. Je l'ai découvert assez tardivement (redoutais-je inconsciemment de me frotter à l'ultra-violence dont tout le monde parlait ?) et je ne l'ai pas revu depuis, mais il me passionna bien plus que les thrillers tordus que le cinéaste filmait à l'époque, comme Furie, Pulsions ou Body double (je mets de côté Blow out, plus intéressant). Je termine ce tour d'horizon du mois sur un coup de coeur : Polar de Jacques Bral, adaptation d'un roman de Patrick Manchette (et peut-être la plus réussie, donnant en tout cas, à mon sens, un meilleur film que le Nada de Chabrol). Oeuvre somnanbulique et pessimiste, à la trame tortueuse et bénéficiant d'une extraordinaire interprétation de Jean-François Balmer, Polar est un modèle du genre, à la Française.

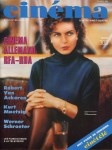

Dead zone n'est pas mon Cronenberg de chevet (les chefs d'oeuvres viendront un peu plus tard), le cinéaste y gagnant en efficacité ce qu'il perd un peu en mystère et en trouble, mais cette adaptation de Stephen King, portée par le grand Christopher Walken reste fichtrement bien en mémoire, et pas seulement pour telle image de paire de ciseaux plantée dans une bouche. En parlant d'images traumatisantes, la sortie du mois était sans aucun doute celle du Scarface de Brian DePalma. Je l'ai découvert assez tardivement (redoutais-je inconsciemment de me frotter à l'ultra-violence dont tout le monde parlait ?) et je ne l'ai pas revu depuis, mais il me passionna bien plus que les thrillers tordus que le cinéaste filmait à l'époque, comme Furie, Pulsions ou Body double (je mets de côté Blow out, plus intéressant). Je termine ce tour d'horizon du mois sur un coup de coeur : Polar de Jacques Bral, adaptation d'un roman de Patrick Manchette (et peut-être la plus réussie, donnant en tout cas, à mon sens, un meilleur film que le Nada de Chabrol). Oeuvre somnanbulique et pessimiste, à la trame tortueuse et bénéficiant d'une extraordinaire interprétation de Jean-François Balmer, Polar est un modèle du genre, à la Française. Le film de Bral se retrouvait en couverture de Positif (277) quand Scarface faisait la une de Starfix (13), illustrant un dossier "Spécial violence urbaine". Première (84) s'entretenait avec Claude Brasseur. Cinématographe (98) revenait sur le Hitchcock des années 50 (L'homme qui en savait trop en couve). Enfin, trois films sortis en février étaient mis en avant par les autres revues : La femme flambée (et le cinéma des deux Allemagnes) pour Cinéma 84 (303), Star 80 pour la Revue du Cinéma (392) et A mort l'arbitre ! pour les Cahiers du Cinéma (357).

Le film de Bral se retrouvait en couverture de Positif (277) quand Scarface faisait la une de Starfix (13), illustrant un dossier "Spécial violence urbaine". Première (84) s'entretenait avec Claude Brasseur. Cinématographe (98) revenait sur le Hitchcock des années 50 (L'homme qui en savait trop en couve). Enfin, trois films sortis en février étaient mis en avant par les autres revues : La femme flambée (et le cinéma des deux Allemagnes) pour Cinéma 84 (303), Star 80 pour la Revue du Cinéma (392) et A mort l'arbitre ! pour les Cahiers du Cinéma (357).