(Louis Feuillade / France / 1913-1914)

■■■■

Préface

Ma découverte, il y a de cela 6 ou 7 ans, de la série des Vampires (1915-1916), grâce à la belle collection vhs de mon ancienne médiathèque municipale, est l'un de mes plus beaux souvenirs de cinéma. Je ne connaissais alors de Louis Feuillade que sa réputation et quelques images mythiques tirées de ses films. Cette première rencontre ne pouvait rester sans lendemain.

En septembre dernier, Arte diffusa un documentaire intitulé Fantômas mène le bal, réalisé par Thierry Thomas. Cette belle évocation du personnage inventé par Pierre Souvestre et Marcel Allain en 1911 commençait par balayer d'un revers de manche les pantalonnades cinématographiques de l'équipe Hunebelle-Marais-De Funès pour mieux se plonger dans les mystérieux récits imaginés par le duo de romanciers, récits aussitôt portés à l'écran par un Louis Feuillade qui allait ainsi participé de belle manière à la construction du mythe.

Dans les romans, l'inspecteur Juve n'a qu'une obsession : capturer Fantômas. A partir de ce jour, la mienne devenait de posséder un coffret Feuillade.

1er épisode : Fantômas - A l'ombre de la guillotine

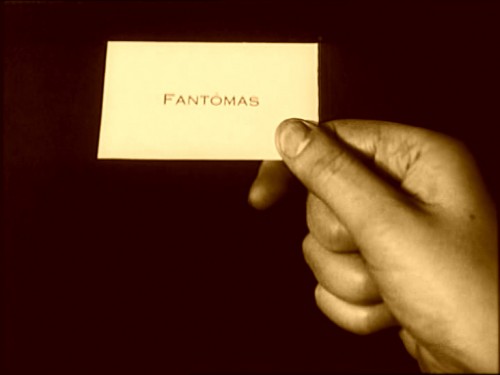

Film en 3 parties : Le vol du Royal Palace Hôtel, La disparition de Lord Beltham, Autour de l'échafaud. A peine arrivée dans son palace, la Princesse Danidoff se fait agresser dans sa chambre et voler bijoux et enveloppe bien fournie. Le malfrat se permet même de signer son forfait d'une carte de visite, sur laquelle chacun peut lire, tremblant : "Fantômas". Chargé de l'enquête, l'inspecteur Juve, souvent accompagné du journaliste Jérôme Fandor, se retrouve aussitôt avec une autre affaire sur les bras, celle de la disparition de Lord Beltham. La femme de ce dernier semble trouver beaucoup de consolation dans les bras d'un certain Gurn, associé de son mari. Il s'avèrera que Gurn n'est autre que Fantômas. Juve parvient à le capturer et l'homme semble bon pour la guillotine. Mais, avec l'aide de Lady Beltham et de geôliers facilement corruptibles, Fantômas se sort in extremis de la situation par un subterfuge audacieux basé sur la ressemblance qu'entretient avec lui un fameux comédien de théâtre.

Faisant une rapide recherche sur la toile, après avoir suivi ce premier épisode, je suis tombé sur le commentaire d'un internaute quelque peu déçu, trouvant que le film n'était à aucun moment "mis en scène" et qu'il ne s'agissait que d'un enregistrement d'actions (la personne reconnaissait par ailleurs avec honnêteté n'avoir encore vu aucun autre film antérieur aux années 20). La caméra de Feuillade est effectivement fixe de bout en bout. On comprend que cette frontalité puisse, au premier abord, gêner certains spectateurs, mais il faut voir comment le cinéaste s'ingénie à contourner cet obstacle et réussit à insuffler vie et vitesse à ses images. D'un tableau à l'autre, il joue ainsi sur les variations de rythme, use d'un découpage rapide pour suivre les montées et descentes d'un ascenseur d'hotêl, fait débouler dans une pièce un grand nombre de comparses, se délecte des dissimulations derrière les rideaux, place plusieurs cadres dans le cadre, enregistre des discussions que l'on "voit" denses alors que les inter-titres sont rares (nous ne saisissons pas tous les détails des conversations, mais nous en comprenons parfaitement la teneur, grâce à la netteté de la gestuelle et des expressions des comédiens qui se gardent pourtant de tomber dans l'outrance). Si le contrechamp n'existe pas ici, la profondeur et les côtés du cadre réservent des surprises. Tout cela apporte le dynamisme nécessaire et accroche assurément le spectateur, mais est-ce seulement une recherche d'efficacité ? N'y a-t-il pas, déjà, une volonté de composition, un agencement précis qui permette à la fois le contentement esthétique et l'expression d'une pensée ou d'un état des personnages ? Ne sommes-nous pas, déjà, dans le plaisir de la mise en scène ?

Par exemple avec ce plan-là :

ou celui-ci :

On loue Feuillade pour son réalisme. L'équilibre est en effet parfait entre intérieurs et extérieurs (importance des façades des bâtiments) et que l'on se retrouve dans un bureau d'inspecteur ou dans le salon d'une femme du monde, le décor est toujours vivant. Le jeu des acteurs n'a rien de grandiloquent malgré quelques regards ou exclamations apostrophant le spectateur. Détail parlant : hormis René Navarre (Fantômas) bien sûr, personne ne semble affublé de postiche ou maquillé exagérément.

La première apparition de Fantômas frappe par sa simplicité et sa prestance. Le criminel impose sans mal sa volonté, dans sa manière ferme et enjôleuse. Dès les premières minutes, nous voyons que nous n'avons pas affaire à un simple voleur. Comme le proclame justement la publicité pour le roman, il provoque à la fois l'épouvante et l'admiration. Et ce n'est pas Lady Beltham qui nous contredira. Son imagination sans limite, sa capacité à se tirer d'affaire, son emprise sur les gens qui l'entourent ne lasse pas d'inquiéter. Le fantastique n'est pas loin. Un jeu sur la représentation est déjà proposé quand, au théâtre, le cinéma se dédouble : nous voyons sur scène, dans une pièce s'inspirant des méfaits de Fantômas, un dénouement inévitable (sa mise à mort) qui sera pourtant contredit plus tard dans la réalité. Les repères vacillent. L'hallucination finale de l'inspecteur Juve est la promesse d'autres aventures plus mystérieuses encore.

2ème épisode : Juve contre Fantômas

Film en 4 parties : La catastrophe du Simplon Express, Au « Crocodile », La villa hantée, L'homme noir. Le nouveau coup de force de Fantômas a lieu sur les rails. Aidé de sa nouvelle complice, Joséphine, et de quelques hommes de main, il détrousse un représentant en spiritueux roucoulant dans son wagon et provoque par la même occasion une catastrophe ferroviaire. Fandor en réchappe de justesse, puisque dorénavant, c'est une lutte sans merci qui s'engage entre lui et Juve d'un côté et Fantômas de l'autre. Après une fusillade dans un entrepôt de vin, ce dernier se fait à nouveau repérer en compagnie de la "revenante" Lady Beltham. Constamment sous surveillance, il manque de peu d'assassiner Juve mais parvient finalement à se sortir indemne d'un assaut policier.

Ça se corse ! Dès la première scène, une lettre nous apprend qu'un corps de femme défiguré et broyé, probablement celui de Lady Beltham, vient d'être découvert. Plus tard, c'est un terrible accident de train, sciemment déclenché par Fantômas, qui marque les esprits. Notre héros maléfique passe au niveau supérieur, Feuillade aussi.

Dans les pas de Juve et Fandor, le cinéaste se lance à la poursuite du criminel dans les rues de Paris, partant des quartiers populaires pour arriver à la gare, en voiture ou par le métro aérien. Avec ces vues documentaires stupéfiantes des personnages lâchés au milieu des passants, il nous émerveille, émerveille les habitants (les regards vers la caméra ne manquent pas) et semble s'émerveiller lui-même. Voit-on là la première scène de filature urbaine réaliste de l'histoire du cinéma ? Nous faisons en tout cas à cette occasion la connaissance d'Yvette Andreyor. Dans le rôle de Joséphine, elle crève l'écran de naturel. Dans le magnifique plan-séquence du trajet en métro, elle excelle à ne rien faire et plus loin, son personnage étant pris au piège par Juve, elle aura un tremblement de la main gauche, tâtonnant vers le dossier de sa chaise, qui voudra tout dire.

Dans ce deuxième film de la série, la mise en scène se fait plus souple de par l'aération de l'action et les compositions des plans où s'accumulent les lignes de fuite et les diagonales. Nous sommes toutefois loin d'un esthétisme vain et figé : à l'image des charrettes qui passent derrière Fandor attendant au café, c'est la vie qui ne cesse de traverser l'écran. Deux ou trois mouvements d'appareils, presque imperceptibles, et surtout des plans de coupe rapprochés sur des visages ou des éléments du décor sont d'autres signes d'évolution.

Tout l'épisode est placé sous le signe du feu. Le choc entre les deux trains provoque un brasier infernal, les bandits enflamment des barriques dans le but de brûler vifs Juve et Fandor alors que ceux-ci usent de la technique de l'enfumage pour pièger à son tour Fantômas. Ce deuxième récit se clôturera donc fort logiquement par une explosion.

Le spectre émotionnel est également plus large. Feuillade laisse sa place à l'humour et propose plusieurs variations dans ce registre : humour graphique des échanges de coups de feu de part et d'autre des rangées de barriques, humour de situation avec le retour de Fantômas auprès de deux charmantes demoiselles, à peine dérangé par une course poursuite d'une heure avec Juve, humour noir avec la découverte d'un butin inutilisable alors qu'il fut obtenu au prix de vies humaines et humour verbal avec la réponse du domestique à la question de l'inspecteur s'étonnant de la présence de traces de vie dans un appartement soit-disant inhabité ("La maison est hantée").

Cette réplique fait certes rire par l'aplomb avec lequel elle est dite. L'homme se moque ouvertement du monde. Mais, à y regarder de plus près... Lady Beltham n'est pas morte. Elle se retrouve en effet, à nouveau, sous la coupe de Fantômas. A leurs retrouvailles dans l'appartement de Madame, nous les voyons vêtus entièrement de noir, tels des spectres. Seraient-ils déjà passés de l'autre côté ? Dans Fantômas, les morts ne le sont pas toujours vraiment et les vivants reviennent de si loin... Face au dénouement de cet épisode, tombant comme un couperet et laissant le suspense total, je me dis que l'on en a pas fini avec cet entre-deux.

3ème épisode : Le mort qui tue

Film en 6 parties : Préliminaires, Le drame de la rue Norvins, L'enquête de Fandor, Le collier de la princesse, Le banquier Nanteuil, Elisabeth Dollon, Les gants de peau humaine. Sorti vivant par miracle de l'explosion de la villa de Lady Beltham, Fandor doit reprendre son enquète sans l'inspecteur Juve, porté disparu et vraisemblablement mort. Fantômas, de son côté, continue d'échafauder de terribles complots. Il fait accuser le peintre Jacques Dollon de meurtre avant de l'assassiner en prison et de subtiliser le corps. Dans le même temps, il gagne une fortune sur le dos du riche Thomery et de sa fiancée, la princesse Danidoff. Meurtres et agressions se succèdent, portant tous la même marque : les empreintes digitales de Jacques Dollon ! Avec l'aide d'Elisabeth, la soeur de ce dernier, Fandor parviendra à recouper toutes les sinistres informations et à se retrouver enfin face à Fantômas.

Plus long (1h30 contre une cinquantaine de minutes pour les autres), moins frénétique et spectaculaire que les deux premiers, laissant poindre la lueur du mélodrame, ce troisième épisode est jusque là le plus complexe, à bien des égards. Une nouvelle machination est en marche, sortie du cerveau malade (ou génial) de Fantômas, machination dont nous sommes loin de saisir immédiatement tous les ressorts, et le récit nous réservera un formidable coup de théâtre final, éclairant sous un autre jour tout ce que nous venons de voir (et justifiant a posteriori l'étrange place réservée par le montage à la séquence de présentation des petits trafics d'une vieille brocanteuse, placée dans les préliminaires et collée à la convalescence de Fandor).

Le film brasse aussi un plus grand nombre de personnages puisque nous en découvrons de nouveaux (Jacques et Elisabeth Dollon, le simplet Cranajour, Thomery, le banquier Nanteuil) et nous en retrouvons d'autres, perdus de vue depuis le premier épisode (le gardien de prison Nibet, définitivement passé du côté du Mal, la princesse Danidoff). La princesse se voit réservée ici un sort particulier. Fantômas la vole une seconde fois, dans les mêmes conditions que la première, la surprenant en sortant de derrière de lourds rideaux. Avant de sortir de la pièce et de laisser la dame évanouie et délestée d'un bijou inestimable, notre homme suspend ses gestes et semble jouir de l'instant, rempli de la satisfaction d'avoir répété ce forfait. A ce moment-là, le plaisir passant dans les yeux de Fantômas semble être celui du cinéaste.

Chez Feuillade, la rareté des mouvements de caméra font que leur apparition résonne comme autant de coups de tonnerre. L'effet est décuplé, la surprise totale. Si un panoramique s'amorce soudain, c'est qu'une terrible révélation nous attend à son terme. Ainsi, par deux fois, une balayage de ce type entraîne notre regard d'un vivant sonné à un mort affaissé et dans les deux cas, un objet prend, dans la scène, une importance primordiale : une malle.

Combien avons-nous vu au cinéma de récits fantaisistes s'articuler autour de ce type d'objet ? Si son utilisation marque tant ici, c'est que pour Feuillade, au-delà du jeu de dissimulation, une malle dans laquelle se cache un homme (Fandor en l'occurrence) doit réellement peser son poids. L'effort des hommes de main de Fantômas pour la déplacer est perceptible. Mieux encore : pour celui qui est pris au piège à l'intérieur, en sortir est laborieux, même armé d'un couteau. Ces détails sont révélateurs de ce qu'il y a sans doute de plus beau dans ce cinéma-là : la capacité de faire naître la poésie et le mystère du plus scrupuleux réalisme. L'arrestation du peintre Dollon donne le prétexte à montrer de manière documentaire le travail du service d'anthropométrie de la police. Dans ce local sont prises les mesures et enregistrées toutes les caractéristiques physiques du prisonnier. La caméra laisse à Dollon tout son temps pour qu'il presse ses dix doigts sur la feuille du registre des empreintes digitales. Bien évidemment, cette séquence portera tous ses fruits plus tard quand nous sera montrée l'effroyable invention de Fantômas. Nous aurons alors glissé du réalisme documentaire à l'impensable fantastique.

Remarquons que c'est bien ce trajet qui éloigne de nous tout sentiment d'arbitraire dans le surgissement de l'incroyable. Au cours d'une longue séquence nocturne, nous voyons Fandor fûreter, suivre une piste de bas en haut (le toit de la prison) et de haut en bas (l'égout). C'est en cherchant ainsi, en avançant dans un lieu, puis un autre, que le journaliste va éclairer les mailles du réseau, reliant pour nous des endroits connus mais dont les repères spatiaux nous étaient jusqu'à présent cachées. Voilà comment Feuillade nous raconte son histoire : le complot n'est pas simplement dit, il est démonté par la mise en scène des lieux.

Au dernier plan du film, Fantômas, tenu en respect par les gardiens de l'ordre s'adosse au mur de son bureau et se laisse glisser à travers un pan amovible se refermant aussitôt derrière lui. Le cinéma de Feuillade est un cinéma du passage secret, au sens d'un changement brutal et inattendu de lieu (ou de dimension). La mise en scène étant basée essentiellement sur des plans-séquences fixes, le montage se fait pour ainsi dire à l'intérieur, ce qui a pour conséquence de donner à chaque coupe la valeur d'un évènement. Un changement de plan équivaut à un changement d'espace. Ainsi, même s'ils les lieux que l'on parcourt sont liés entre eux (voir le trajet de Fandor évoqué plus haut) et s'ils sont toujours à portée de main du monde (les multiples portes et fenêtres donnant sur des groupes de personnes s'affairant à l'arrière-plan), ils restent parfaitement distincts les uns des autres. C'est aussi là qu'il faut chercher les raisons du plaisir constamment renouvellé de la surprise.

4ème épisode : Fantômas contre Fantômas

Film en 4 parties : Fantômas et l'opinion publique, Le mur qui saigne, Fantômas contre Fantômas, Règlement de comptes. La presse met la police sur la sellette. Si Juve, finalement sorti indemne des décombres de la villa Beltham, est incapable d'arrêter Fantômas, ne serait-ce pas parce que les deux ne font qu'un ? L'inspecteur devient bouc émissaire et se retrouve emprisonné. Fandor, lui aussi soupçonné, doit à nouveau mener seul son enquête. Fantômas peut donc tranquillement enfiler deux nouvelles peaux. Dans celle du père Moche, vieux propriétaire d'appartements parisiens, il embobine un groupe d'apaches responsables du meurtre d'un percepteur, afin d'en récupérer le butin. Parallèlement, dans celle du détective Tom Bob, il lance l'idée géniale d'une souscription publique destinée à récompenser quiconque aidera à la capture du criminel.

Juve expéditivement envoyé en cellule, Lady Beltham organisant un bal masqué promesse de multiples quiproquos : sommes-nous parti cette fois dans le rocambolesque pour subir une narration heurtée et capricieuse ? Non. Il faut plutôt parler de vitesse et de l'un de ses corollaires, l'étourdissement. Deux fils sont tirés pour mener le spectateur au bord du vertige.

Tout d'abord, l'épisode est centré sur les idées de transferts, de dédoublements et d'usurpation. Juve est pris pour Fantômas et Fantômas se fait passer pour un détective américain débarqué en France pour (se) capturer (lui-même,) Fantômas... Ainsi posé, le renversement de situation conduira-t-il à une surprenante poursuite du premier par le deuxième ? Ce serait trop simple. Compliquons un peu les choses. Au bal masqué, nous croisons pas moins de trois Fantômas encagoulés et vêtus de noir : un inspecteur de police, Fandor et le véritable malfaiteur. La confrontation, à première vue comique, ne manque pas d'advenir. Seulement, on ne joue pas impunément à imiter le Mal. Le policier qui, en choisissant ce déguisement, faisait preuve d'un peu plus d'intelligence que ses collègues de la sûreté, ridicules dans leurs costumes de monarques, finira malgré tout avec un couteau dans le coeur. Il faut décidemment toute l'obsession maladive d'un Fandor ou d'un Juve pour réussir sans trop de dégâts la traversée du miroir. Ce dernier se voit au fond du gouffre, pris au piège par son double maléfique, mais la petite hésitation du procureur lui redonne un infime espoir. Il réagit donc in extremis et trouve le moyen de convaincre de son innocence. Edmond Bréon, dans le rôle de Juve, tient là son grand moment et passe magnifiquement de l'abattement total à la rage du proscrit enfin rétabli dans son bon droit.

Car cette fois-ci, ce n'est pas une mécanique diaboliquement réglée par Fantômas qui se laisse admirer mais plutôt son emballement. Il est en effet question pour lui de s'adapter à des situations qui ne tournent plus invariablement en sa faveur. L'affaire du percepteur n'est pas de son initiative et le piège tendu à Juve n'a pas réussi. Or, plutôt qu'un ralentissement ou un arrêt, ces contretemps provoque une accélération du récit. Après la valse des identités, voilà la deuxième cause de notre étourdissement : une accumulation insensée des péripéties. La vitesse avec laquelle se déroulent les événements dans la dernière partie du film stupéfie. Les personnages y sont poussés sans cesse à ajuster leurs stratégies et leurs capacités de réaction les placent toujours en avance d'un temps sur le spectateur. Nous courons après les apaches qui courent après Juve qui court après Fantômas. Nous avons à chaque fois un coup de retard. Nous sommes sonnés, essouflés mais admiratifs.

5ème épisode : Le faux magistrat

Film en 5 parties : Prologue, Le prisonnier de Louvain, Monsieur Charles Pradier juge d'instruction, Le magistrat cambrioleur, L'extradé de Louvain. Dans la petite ville de Saint-Calais, le marquis de Tergall est doublement abusé lors d'une transaction : on lui vole les bijoux de sa femme et l'argent de leur vente. Pour une fois, Fantômas, emprisonné en Belgique, n'est pas dans le coup. En revanche, il parvient à s'évader avec l'aide de... Juve, qui tient à l'arrêter en France afin de le faire exécuter et soulager la société de son emprise maléfique. Mais ce plan capote et voilà Fantômas libre d'assassiner puis d'usurper l'identité du juge Pradier, nouvellement nommé à Saint-Calais. C'est donc lui qui récupère le dossier Tergall, convoque les témoins et met en accusation, tirant ainsi les ficelles de toute l'affaire. Il faudra l'arrivée de Fandor pour mettre à jour cette nouvelle machination.

Contrairement aux autres, cet ultime épisode a beaucoup souffert des effets du temps. Des séquences entières sont absentes, remplacées par des textes explicatifs, ces lacunes n'aidant pas à fluidifier le récit. On voit pourtant là encore l'art d'un Feuillade capable de faire passer toutes les péripéties possibles en travaillant le réalisme. Un nouvel exemple parmi d'autres : l'insistance "technique" à montrer longuement Fantômas s'appliquant à glisser du papier journal dans la doublure du chapeau du juge Pradier afin de le rétrécir à sa taille révèle sa pertinence longtemps après, lorsque Fandor fait tomber accidentellement le chapeau en question. Il en va de même pour l'attention portée à l'allumage d'un chauffage au gaz dans la chambre du pauvre marquis de Tergall...

Le film est l'un des plus "mobiles" de la série. Les extérieurs sont à nouveau nombreux et nous avons droit à un voyage en train grisant. En effet, l'influence néfaste de Fantômas ne se limite plus à la ceinture parisienne. Il est partout et surtout, il est tout le monde. Le nouveau juge Pradier prend tranquillement ses fonctions au palais de justice, mais, souvenons-nous, il y avait auparavant encore plus étonnant : les Gurn, Nanteuil et autres Moche nous apparaissaient au fil des épisodes déjà parfaitement installés dans leur vie, dans la société, entourés de collaborateurs. Fantômas serait-il là depuis toujours ? Autre signe d'inquiétude : il frappe n'importe qui. Cette fois-ci, les institutions en prennent pour leur grade puisque les notables de Saint-Calais se retrouvent aspergés de sang à l'église, les curés sont soupçonnés de vol et les magistrats sont les rois de l'escroquerie. Petite frappe de la pègre ou personnalité du grand monde, Fantômas n'a cure des différences sociales (et le voit-on jamais profiter de son argent ?). Dans Le faux magistrat, nous le voyons tuer de ses propres mains et en tirer manifestement grand plaisir.

Finissons sur Juve. Est-il devenu fou ? Son plan farfelu a-t-il réellement pour but ultime la tranquilité retrouvée de la société ? Comment peut-il accepter le risque de croupir dans la prison de Louvain à la place de son ennemi ? N'y a-t-il pas là contamination par un esprit malade ? La série des Fantômas de Feuillade se termine par une pirouette qui pousse jusqu'à l'absurde l'idée d'échange de personnalité.

Postface :

J'ai lu récemment, sur un site internet consacré à la littérature, au sein d'une critique du livre de Francis Lacassin et Patrick Gautier sur Feuillade, des phrases ahurissantes sur le cinéma de ce dernier. Si ses films sont aujourd'hui si peu vus, ce serait tout simplement parce qu'ils sont "ridicules, surtout dans les moments où ils sont censés faire peur". Ils n'intéresseraient de toute manière que les "rats de cinémathèque" (j'adorerai, pour ma part, en avoir une près de chez moi), chargés qu'ils sont de "méchants qui roulent des yeux dans tous les sens". D'ailleurs, on veut nous faire passer Musidora (dans Les Vampires) pour un sex-symbol alors qu'elle a surtout "des kilos en trop".

Il ne s'agit nullement d'encenser Fantômas de manière indulgente sous le simple prétexte du muet. On peut toutefois rappeler que Feuillade propose ces cinq films, sortis espacés chacun de quelques semaines, en 1913 et 1914, soit moins de vingt ans après les premiers tours de manivelle des frères Lumière. Or qu'y voit-on ? D'extraordinaires séquences de filatures en pleine rue, un incroyable travail donnant vie au moindre décor, une sobriété de jeu remarquable, une éloquence qui tient à la précision des gestes et qui ne se change jamais en démonstration, un agencement parfait des éléments dans le plan, une dynamique interne qui ne se transforme pas en surcharge, un goût prononcé pour le mystère mais ancré dans le réel et un immense plaisir du récit.

Retourner vers Feuillade, c'est se plonger dans un cinéma épuré, rendu à son éclat premier. C'est admirer une mécanique qui accède à la poésie.

De Feuillade, Fantômas, Les Vampires et Judex sont encore trouvables en dvd (le troisième en zone 1 seulement). Gaumont semble travailler actuellement sur une nouvelle édition de Judex et sur Tih Minh. Espérons et continuons à rêver de Vendémiaire et autres Barrabas.

Photos : capture dvd Gaumont

A Nantes, Gabriel rencontre Emilie, parisienne de passage, mariée et repartant le lendemain. Le courant passe si bien entre les deux, qu'après le dîner, il lui demande un baiser "sans conséquence", ce qu'elle lui refuse poliment. Elle se justifiera en lui racontant jusqu'au milieu de la nuit, l'aventure vécue par deux de ses amis : Judith et Nicolas. C'est cette histoire qui, sous forme de flash-back, est au centre du film.

A Nantes, Gabriel rencontre Emilie, parisienne de passage, mariée et repartant le lendemain. Le courant passe si bien entre les deux, qu'après le dîner, il lui demande un baiser "sans conséquence", ce qu'elle lui refuse poliment. Elle se justifiera en lui racontant jusqu'au milieu de la nuit, l'aventure vécue par deux de ses amis : Judith et Nicolas. C'est cette histoire qui, sous forme de flash-back, est au centre du film. Point culminant de l'esthétique des années 80 (sortie française en

Point culminant de l'esthétique des années 80 (sortie française en  "Qui a deux femmes perd son âme, qui a deux maisons perd sa raison". Voilà le sous-titre du quatième film de la série des Comédies et proverbes d'Eric Rohmer. Quatre chapitres égrennent autant de mois, de novembre à février, le premier posant on ne peut plus clairement la situation (qui, comme souvent dans la série, ne colle pas exactement terme pour terme au proverbe choisi). Deux longues conversations entre Louise et son copain Octave et entre Louise et son ami Rémi détaillent le point de départ du récit et semblent déjà en imaginer toutes les conséquences possibles. Le pour et le contre sont pesés, les risques identifiés. De l'instabilité de Louise naît l'intrigue et ce sont ses trajets incessants entre ses deux maisons qui vont rythmer le film. Le générique de début est porté par un panoramique allant de la rue à l'immeuble de banlieue de l'héroïne et logiquement, quand arrivera celui de la fin, la caméra bougera dans le sens inverse. Ces mouvements qui parsèment Les nuits de la pleine lune ne se limitent pas à accompagner les déplacements des personnages mais font entrer en jeu une problématique sociale en abordant la question des "nouvelles villes" naissant aux abords des grandes agglomérations et provoquant des mutations importantes dans les modes de vie (avec cette attention à l'environnement, nous avons là l'une des composantes du cinéma de Rohmer qui fait que celui-ci peut être qualifié à la fois d'intemporel et de précisemment daté).

"Qui a deux femmes perd son âme, qui a deux maisons perd sa raison". Voilà le sous-titre du quatième film de la série des Comédies et proverbes d'Eric Rohmer. Quatre chapitres égrennent autant de mois, de novembre à février, le premier posant on ne peut plus clairement la situation (qui, comme souvent dans la série, ne colle pas exactement terme pour terme au proverbe choisi). Deux longues conversations entre Louise et son copain Octave et entre Louise et son ami Rémi détaillent le point de départ du récit et semblent déjà en imaginer toutes les conséquences possibles. Le pour et le contre sont pesés, les risques identifiés. De l'instabilité de Louise naît l'intrigue et ce sont ses trajets incessants entre ses deux maisons qui vont rythmer le film. Le générique de début est porté par un panoramique allant de la rue à l'immeuble de banlieue de l'héroïne et logiquement, quand arrivera celui de la fin, la caméra bougera dans le sens inverse. Ces mouvements qui parsèment Les nuits de la pleine lune ne se limitent pas à accompagner les déplacements des personnages mais font entrer en jeu une problématique sociale en abordant la question des "nouvelles villes" naissant aux abords des grandes agglomérations et provoquant des mutations importantes dans les modes de vie (avec cette attention à l'environnement, nous avons là l'une des composantes du cinéma de Rohmer qui fait que celui-ci peut être qualifié à la fois d'intemporel et de précisemment daté). Expérience inédite pour Eric Rohmer que ce Rayon vert. Après avoir laissé Pascale Ogier décorer les appartements de son personnage des Nuits de la pleine lune, il laisse cette fois-ci Marie Rivière et les acteurs l'entourant collaborer au scénario et aux dialogues, sous forme d'improvisations développées à partir d'une certaine trame. A la mise en scène de suivre. Rohmer délaisse donc quelque peu sa position d'organisateur au regard acéré et sollicite moins son oeil de plasticien. Nous perdons alors en rigueur ce que nous gagnons en naturel et en liberté. Frappent ici la simplicité des gens filmés et de leurs propos, l'abondance des scènes de repas décontractés, un goût pour la déambulation purement documentaire et l'étirement de séquences a priori sans enjeu dramatique. Devant ce cinquième opus de la série Comédies et proverbes, on ne peut que se faire à nouveau la remarque : Eric Rohmer est sans doute, parmi les grands auteurs de la Nouvelle Vague, celui qui est resté le plus fidèle aux principes techniques, esthétiques et narratifs du mouvement.

Expérience inédite pour Eric Rohmer que ce Rayon vert. Après avoir laissé Pascale Ogier décorer les appartements de son personnage des Nuits de la pleine lune, il laisse cette fois-ci Marie Rivière et les acteurs l'entourant collaborer au scénario et aux dialogues, sous forme d'improvisations développées à partir d'une certaine trame. A la mise en scène de suivre. Rohmer délaisse donc quelque peu sa position d'organisateur au regard acéré et sollicite moins son oeil de plasticien. Nous perdons alors en rigueur ce que nous gagnons en naturel et en liberté. Frappent ici la simplicité des gens filmés et de leurs propos, l'abondance des scènes de repas décontractés, un goût pour la déambulation purement documentaire et l'étirement de séquences a priori sans enjeu dramatique. Devant ce cinquième opus de la série Comédies et proverbes, on ne peut que se faire à nouveau la remarque : Eric Rohmer est sans doute, parmi les grands auteurs de la Nouvelle Vague, celui qui est resté le plus fidèle aux principes techniques, esthétiques et narratifs du mouvement. En sautant par-dessus les années d'exercice du pouvoir à Cuba, nous retrouvons donc Ernesto Guevara au milieu des années 60, prenant en main clandestinement la guérilla bolivienne. Cette seconde partie de Cheest plus linéaire, plus recentrée (même si Soderbergh ne peut pas s'empêcher de filmer quelques séquences explicatives dans les hautes sphères du pouvoir, insistant notamment sur le rôle des Américains dans l'affaire), plus vigoureuse lors des affrontements armés, plus éclairante sur ce qui relie et ce qui sépare les différents peuples d'Amérique latine, que la

En sautant par-dessus les années d'exercice du pouvoir à Cuba, nous retrouvons donc Ernesto Guevara au milieu des années 60, prenant en main clandestinement la guérilla bolivienne. Cette seconde partie de Cheest plus linéaire, plus recentrée (même si Soderbergh ne peut pas s'empêcher de filmer quelques séquences explicatives dans les hautes sphères du pouvoir, insistant notamment sur le rôle des Américains dans l'affaire), plus vigoureuse lors des affrontements armés, plus éclairante sur ce qui relie et ce qui sépare les différents peuples d'Amérique latine, que la  La télévision permet de temps à autre de juger sur pièces quelques titres émergents de filmographies de cinéastes hollywoodiens consciencieux mais sans style particulier, tel Richard Thorpe.

La télévision permet de temps à autre de juger sur pièces quelques titres émergents de filmographies de cinéastes hollywoodiens consciencieux mais sans style particulier, tel Richard Thorpe. Rusty James bien sûr. Coppola nous donnait à voir le versant arty, sérieux, auteuriste d'Outsiders. Matt Dillon et Diane Lane prenaient définitivement leur place dans notre panthéon d'adolescent et l'apparition de Mickey Rourke sur sa moto nous signifiait qu'il fallait désormais compter avec lui (au moins jusqu'au début de la décennie suivante). Aurions-nous confondu virtuosité et esbroufe ? Le passage du temps aurait-il fait quelques ravages ?

Rusty James bien sûr. Coppola nous donnait à voir le versant arty, sérieux, auteuriste d'Outsiders. Matt Dillon et Diane Lane prenaient définitivement leur place dans notre panthéon d'adolescent et l'apparition de Mickey Rourke sur sa moto nous signifiait qu'il fallait désormais compter avec lui (au moins jusqu'au début de la décennie suivante). Aurions-nous confondu virtuosité et esbroufe ? Le passage du temps aurait-il fait quelques ravages ?  Découverte tardive également pour un film qui me tient à coeur : S.O.B. (pour : Son Of a Bitch) de Blake Edwards. Voilà l'un des portraits les plus féroces et les plus hilarants existant sur le petit monde hollywoodien. Riant de la mort d'une façon stupéfiante, nous gratifiant une nouvelle fois d'étourdissantes séquences de party et poussant sa femme Julie Andrews, soit Mary Poppins, à montrer vigoureusement sa poitrine à la caméra, Blake Edwards me semble ici en meilleure forme que dans les pourtant mieux connus Victor Victoria et Elle.

Découverte tardive également pour un film qui me tient à coeur : S.O.B. (pour : Son Of a Bitch) de Blake Edwards. Voilà l'un des portraits les plus féroces et les plus hilarants existant sur le petit monde hollywoodien. Riant de la mort d'une façon stupéfiante, nous gratifiant une nouvelle fois d'étourdissantes séquences de party et poussant sa femme Julie Andrews, soit Mary Poppins, à montrer vigoureusement sa poitrine à la caméra, Blake Edwards me semble ici en meilleure forme que dans les pourtant mieux connus Victor Victoria et Elle. Hormis le Mocky, le Ruiz et Tricheurs de Barbet Schroeder (Bulle Ogier et Jacques Dutronc dans l'enfer du jeu), le cinéma français n'avait pas grand chose à proposer puisqu'il n'y avait à se mettre sous la dent que L'étincelle (de Michel Lang, avec Roger Hanin et l'étoile filante Clio Goldsmith), Les parents ne sont pas simples cette année (Marcel Jullian), Les cavaliers de l'orage (de Gérard Vergez, fresque historique sur 14-18 avec Gérard Klein et Marlène Jobert), Le garde du corps (de François Leterrier, la comédie "Splendid" du mois, avec Gérard Jugnot et Jane Birkin) et Charlots Connection (sans commentaire). Il restait tout de même Gwendoline, délire érotico-fantastique de Just Jaekin, qui sortait, avec pas mal de bruit, au moment où Francis Leroi se chargeait de donner des nouvelles d'Emmanuelle (IV), dont le précédent avait filmé les premièrs ébats dix ans auparavant.

Hormis le Mocky, le Ruiz et Tricheurs de Barbet Schroeder (Bulle Ogier et Jacques Dutronc dans l'enfer du jeu), le cinéma français n'avait pas grand chose à proposer puisqu'il n'y avait à se mettre sous la dent que L'étincelle (de Michel Lang, avec Roger Hanin et l'étoile filante Clio Goldsmith), Les parents ne sont pas simples cette année (Marcel Jullian), Les cavaliers de l'orage (de Gérard Vergez, fresque historique sur 14-18 avec Gérard Klein et Marlène Jobert), Le garde du corps (de François Leterrier, la comédie "Splendid" du mois, avec Gérard Jugnot et Jane Birkin) et Charlots Connection (sans commentaire). Il restait tout de même Gwendoline, délire érotico-fantastique de Just Jaekin, qui sortait, avec pas mal de bruit, au moment où Francis Leroi se chargeait de donner des nouvelles d'Emmanuelle (IV), dont le précédent avait filmé les premièrs ébats dix ans auparavant. Dans les kiosques, Positif (276) s'ornait de l'une de ses plus belles couvertures (Meurtre dans un jardin anglais) et se penchait sur le cinéma britannique, si décrié dans la revue d'à côté. Puisque l'on parle d'eux, les Cahiers du Cinéma (356) revenaient sur Hitchcock, qui d'ailleurs est anglais, non ? (Fenêtre sur cour en une). Ailleurs, des actrices s'affichaient en première page : Béatrice Romand (Cinéma 84, 302) et Jane Birkin (Première, 83). Cinématographe (97) consacrait un dossier au procédé du flash-back (Boulevard du Crépuscule en couverture), tandis que La Revue du Cinéma (391) s'intéressait à Ettore Scola (Le bal) et Starfix (12) au festival d'Avoriaz et à La quatrième dimension.

Dans les kiosques, Positif (276) s'ornait de l'une de ses plus belles couvertures (Meurtre dans un jardin anglais) et se penchait sur le cinéma britannique, si décrié dans la revue d'à côté. Puisque l'on parle d'eux, les Cahiers du Cinéma (356) revenaient sur Hitchcock, qui d'ailleurs est anglais, non ? (Fenêtre sur cour en une). Ailleurs, des actrices s'affichaient en première page : Béatrice Romand (Cinéma 84, 302) et Jane Birkin (Première, 83). Cinématographe (97) consacrait un dossier au procédé du flash-back (Boulevard du Crépuscule en couverture), tandis que La Revue du Cinéma (391) s'intéressait à Ettore Scola (Le bal) et Starfix (12) au festival d'Avoriaz et à La quatrième dimension.

Séance de rattrapage, à la faveur du festival Télérama, de l'un des petits succès de l'an dernier : A bord du Darjeeling Limited (The Darjeeling Limited) de Wes Anderson, auteur déjà culte comme diraient feu-Les Inrockuptibles mais dont je n'avais encore jamais croisé la route.

Séance de rattrapage, à la faveur du festival Télérama, de l'un des petits succès de l'an dernier : A bord du Darjeeling Limited (The Darjeeling Limited) de Wes Anderson, auteur déjà culte comme diraient feu-Les Inrockuptibles mais dont je n'avais encore jamais croisé la route. Steven Soderbergh signe là en quelque sorte la suite de Carnets de voyage de Walter Salles, en décrivant la lutte armée menée par Guevara et Castro à la fin des années 50 pour renverser le dictateur cubain Batista. La guérilla est sans doute une chose relativement difficile à filmer. Soderbergh a dû prendre peur et n'a pas voulu se lancer dans une expérience trop radicale en collant aux basques du Che crapahutant pendant des jours avec ses hommes dans la forêt. Il use donc d'un montage parallèle qui accole aux séquences de guérilla des moments du voyage du commandant Guevara à New York en 1964, séjour dont le point d'orgue était le discours tenu à la tribune de l'ONU. Ces images sont tournées avec beaucoup d'afféteries en noir et blanc granuleux, dans un style très différent du reste. Sans réel intérêt stylistique, le procédé alourdit l'ensemble en le recouvrant d'un didactisme dont on se serait bien passé. Pire : sur la bande-son, les propos que tient Guevara à une journaliste américaine reviennent fréquemment surligner ce que l'on voit, ou plutôt, ce qui passe si mal à l'écran. A un moment, le Che explique que la longue et pénible marche de plusieurs jours qu'il effectua avec les blessés de son armée a renforcé sa foi révolutionnaire. J'aurais aimé le resentir plutôt que d'avoir l'explication de texte, mais pour cela, il aurait fallu que Soderbergh filme cette épreuve avec un peu plus de ferveur (je pense, par opposition, aux douloureuses séquences d'évacuation des blessés dans Kippour de Gitai).

Steven Soderbergh signe là en quelque sorte la suite de Carnets de voyage de Walter Salles, en décrivant la lutte armée menée par Guevara et Castro à la fin des années 50 pour renverser le dictateur cubain Batista. La guérilla est sans doute une chose relativement difficile à filmer. Soderbergh a dû prendre peur et n'a pas voulu se lancer dans une expérience trop radicale en collant aux basques du Che crapahutant pendant des jours avec ses hommes dans la forêt. Il use donc d'un montage parallèle qui accole aux séquences de guérilla des moments du voyage du commandant Guevara à New York en 1964, séjour dont le point d'orgue était le discours tenu à la tribune de l'ONU. Ces images sont tournées avec beaucoup d'afféteries en noir et blanc granuleux, dans un style très différent du reste. Sans réel intérêt stylistique, le procédé alourdit l'ensemble en le recouvrant d'un didactisme dont on se serait bien passé. Pire : sur la bande-son, les propos que tient Guevara à une journaliste américaine reviennent fréquemment surligner ce que l'on voit, ou plutôt, ce qui passe si mal à l'écran. A un moment, le Che explique que la longue et pénible marche de plusieurs jours qu'il effectua avec les blessés de son armée a renforcé sa foi révolutionnaire. J'aurais aimé le resentir plutôt que d'avoir l'explication de texte, mais pour cela, il aurait fallu que Soderbergh filme cette épreuve avec un peu plus de ferveur (je pense, par opposition, aux douloureuses séquences d'évacuation des blessés dans Kippour de Gitai).