Nicolas Winding Refn a vraiment passé la 4ème vitesse...

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Nicolas Winding Refn a vraiment passé la 4ème vitesse...

****

"Au départ, je n'avais pas d'idée. Je n'aime pas la musique qui « fait film » (...). J'ai commencé à faire des essais, en prenant des choses existantes. Ça ne marchait pas : le film rejetait tout ! En désespoir de cause, j'ai apporté une compilation d'une cinquantaine de titres que j'essayais les uns après les autres ! Sans résultat. A un moment donné, à tout hasard, j'ai dit : essayons ça... C'était un morceau des Feelies, un groupe des années 80. Et tout à coup, ça colle ! C'est même assez excitant, ça donne une tension imprévue. J'ai alors décliné leur album sur la totalité du film, très bien. Excepté qu'il n'y a presque plus les Feelies, sauf au début, pour l'arrivée à Beyrouth. On était à la veille de mixer, quand leur éditeur nous a fait part de leurs énormes doutes sur le fait d'être mêlés à un film sur le terrorisme ! On leur a envoyé des extraits, rien à faire. Il a fallu tout démonter... Mais le style était trouvé. Je suis donc allé chercher des morceaux dans la même note." (Olivier Assayas, entretien paru dans Positif en juin 2010)

A moins d'être un intime d'Olivier Assayas, nous ne saurons donc jamais à quoi aurait ressemblé l'odyssée de son Carlos dopée d'un bout à l'autre par le rock simple et tendu des Feelies. Peut-être cela n'aurait-il rien changé par rapport aux substituts trouvés par le cinéaste, dans la même veine post punk (de New Order à Wire). Mais peut-être aussi qu'une musique issue d'une même source aurait donné une cohérence plus grande encore et que les Crazy rythms de ce grand groupe méconnu (du nom de leur génial premier album de 1980) auraient propulsé plus follement un film(-série) satisfaisant mais un peu sage.

Il est vrai que des contraintes, Assayas a dû en affronter pour mener à bien son projet dans l'économie télévisuelle qu'il a choisi. Son sujet d'étude posait également bien des problèmes (montrer le charisme du terroriste sans être complaisant, traiter d'affaires encore entre les mains de la justice). La plupart du temps, le cinéaste s'en sort avec les honneurs. La voie priviligiée est celle de la reconstitution au plus près possible des faits avérés. Cela a pour conséquence de freiner les ardeurs, de proposer une suite de scènes essentiellement fonctionnelles, d'empêcher de véritables envolées (pour revenir sur l'insertion de morceaux rock, celle-ci vise à ménager des transitions et des respirations qui, si agréables qu'elles soient, n'entraînent pas, malheureusement, tout le film dans une autre dimension moins factuelle et sont juste à l'origine d'un phénomène de "montée-retombée" un peu frustrant). Cependant, il n'existe pas que des inconvénients à tenir cette prise de position. Etudier ainsi, "froidement", les faits le long du parcours de Carlos et les restituer dans leur chronologie, sans en passer par un traumatisme de jeunesse ni organiser toute sa narration autour d'une fin pathétique qui éclairerait tout, c'est éviter l'écueil du psychologisme et de la construction alambiquée et vaine.

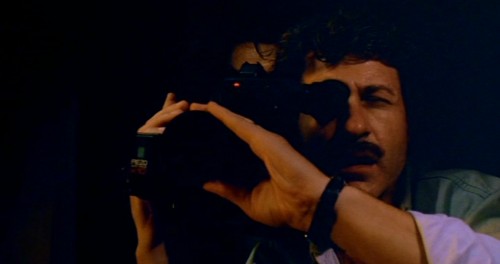

Pour réussir ce pari, il fallait toutefois proposer une incarnation convaincante, une présence que l'on ne puisse pas remettre en question. Ce qui frappe tout le long du film, c'est la façon dont s'impose le corps de Carlos. Assayas et son acteur, Edgar Ramirez, ont donné vie à un Carlos très sexuel. La vision de sa nudité, la description de son rapport obsessionnel et croisé aux armes et aux femmes et l'affichage d'un machisme se confondant avec l'autoritarisme du chef révolutionnaire donnent une réelle force aux scènes d'intimité. Evidemment, la chute du terroriste coïncide avec l'apparition de problèmes de santé touchant à sa virilité.

Sur les 5h30 que dure cette "version longue", sans scorie véritable, se font sentir de réguliers changements de rythme. La première des trois parties repose sur de multiples séquences qui passent souvent trop vite, semblent trop brèves, ne gardant le temps que de placer un mot célèbre et de faire intervenir à l'écran une personnalité de l'époque. Le montage obéit aux règles de l'action moderne, avec jump cuts à foison. La deuxième partie me paraît être la meilleure. Assayas, tout en préservant la tension du récit, ralenti le tempo pour détailler la spectaculaire prise d'otage à l'OPEP et filmer des dialogues plus approfondis. La dernière est plus relâchée, moins maîtrisée. Carlos y apparaît ballotté de dictature en dictature, indésirable chez tous ses anciens soutiens d'Europe de l'Est, du Moyen-Orient ou d'Afrique. La traque finale est peu glorieuse, l'épisode au Soudan s'étire.

Olivier Assayas a couru à perdre haleine après Carlos dans un périple international qu'il a eu le mérite de rendre, malgré sa complexité, tout à fait clair. Sa maîtrise dans la traduction des enjeux politiques est indéniable et on croit sentir parfois sa propre jubilation à être parvenu à jongler ainsi avec les langues et les destinations (le nombre de pays traversés est impressionnant). Il a réussi avec Carlos un bon "film-dossier", expression non péjorative ici, ce genre n'étant pas, selon moi, forcément synonyme de repoussoir cinématographique.

CARLOS

CARLOS

d'Olivier Assayas

(France - Allemagne / 330 min / 2010)

****/****

Voir Polisse et prendre connaissance, au-delà de son succès public, des réactions de la presse, majoritairement très enthousiaste (*), amène à penser, même si l'on ne se sent guère proche des Cassandre annonçant régulièrement sa mort, que le cinéma a perdu la bataille, qu'il a été absorbé, qu'il n'y a plus que l'étiquette qui le distingue de la télévision. A quoi sert le "grand film" de Maïwenn ? Quelle est sa finalité ? Quel point de vue le soutient ? Sa seule utilité, à mon sens, est de permettre la tenue de débats sociologiques à l'issue des projections (celui auquel j'ai assisté était intéressant, bien plus que le film lui-même). Partout où ils sont organisés, probablement, les intervenants ont le même jugement, positif, sur l'authenticité de ce qui est montré à l'écran (une fois exprimées quelques légères réserves concernant la condensation du récit, l'aspect spectaculaire de certains dialogues ou l'adaptation parfois défaillante des propos adressés aux plus jeunes). Mais à quoi bon être authentique si l'on n'a que cela à proposer ? Il suffit, pour s'informer sur le sujet, pour être édifié, de regarder n'importe quel document télévisé sur l'enfance en souffrance. Polisse n'est pas un film, c'est la reconstitution d'un reportage de France 2.

Une fois ceci établi, se pose alors aussitôt le problème de la représentation et du défilé d'acteurs connus singeant des douleurs d'anonymes. Cette bourgeoise qui pleure sous le feu des questions de l'enquêtrice, ce n'est que Sandrine Kiberlain qui joue la détresse. Cette femme flic qui se fige devant un fœtus posé sur une table d'hopital, ce n'est que Marina Foïs qui fait sa grande scène choc. Cet écart est donc, déjà, trop grand, entre le réel et les figures supposées le débusquer. Il devient parfois abyssal lorsque Maïwenn s'enquiert de désamorcer ce qui serait trop douloureux ou dévalorisant pour l'image de cette police des mineurs. Le regroupement des enfants roms séparés de leurs parents se termine en comédie musicale rieuse, la crise de larmes d'un gamin laissé par sa mère est l'occasion de faire accéder Joey Starr au rang de "grand acteur", la grosse baffe que donne le même Joey soulage tout le monde car elle atteint un notable dégueulasse... Rendre compte d'une réalité complexe, ce n'est pas faire défiler les victimes comme autant de cas, ni coller l'une à l'autre une séquence sur un intégriste et une séquence sur une formidable famille cosmopolite, ni dérouler à la cantine une discussion entre pro- et anti-Sarkozy. Tout cela ne sert qu'à contenter tout le monde (sauf les pédophiles).

Pour ce qui est de l'énergie (tant vantée depuis la présentation du film à Cannes), Maïwenn pense qu'elle naît de l'entassement dans le cadre et de la caméra portée. Certes, ça bouge mais aucune dynamique cinématographique n'est créée. Si Maïwenn a pour modèle Pialat ou, plus près de nous, Cantet ou Kechiche, qu'en est-il des notions de temps, de flux et d'épuisement du plan ?

Surtout, sur quoi et comment porte son regard ? L'actrice-réalisatrice s'est réservée le rôle d'une photographe intégrée provisoirement à la brigade (inutile de penser à Depardon, la piste ne mène nulle part). Or, son personnage ne sort pas un mot, ou presque, de tout le film. Cette fille n'est là que, d'une part, pour jouer la love story avec Joey et, d'autre part, pour servir de relai au spectateur découvrant ce monde particulier. Et encore le fait-elle mollement, sans conviction. Ses photos ? Nous n'en verrons aucune. L'absence cruelle de point de vue se ressent également à un autre niveau. La caméra colle tout d'abord aux basques des policiers, puis ce pacte est brisé lorsque sont mis en scène des moments qui sont extérieurs à la vie de l'équipe, des représentations d'abus s'intercalant alors jusqu'au dénouement, ahurissant point d'orgue en montage alterné d'une entreprise perdue d'avance puisque son initiatrice n'avait finalement rien d'autre à dire que "détruire l'enfance, c'est mal" et "le métier de policier est difficile".

Polisse est un reportage mal dramatisé soumis au nivellement formel et moral télévisuel. L.627 est un film de cinéma. Il y a près de vingt ans de cela, il suscita lui aussi nombre de débats et son authenticité fut également saluée par les policiers. Mais Bertrand Tavernier, lui, ne s'arrêtait pas là. Sur la représentation de la police (et des délinquants) à l'écran, sur la frontière poreuse entre documentaire et fiction, sur la valeur d'une image, le cinéaste exprime des choses que Maïwenn est à cent lieues de laisser percevoir tant son abdication sur la forme est totale.

Ici aussi le spectateur trouve un relai avec le personnage joué par un excellent Didier Bezace. Mais le respect de ce point de vue est strict et devient clairement celui de Tavernier. L'introduction à un groupe n'a rien d'artificiel : notre homme n'est pas un "bleu", c'est un nom connu dans la police, la première demi-heure étant d'ailleurs consacrée, de façon assez audacieuse sur le plan narratif, à illustrer ses déboires, ses renvois d'une brigade à l'autre, avant qu'il ne se pose à l'endroit attendu. Et cet endroit, il est vu à travers son regard seulement (ajoutons que l'homme est passionné de vidéo et que nous le voyons, à un moment, en mission, s'arrêter de filmer une scène de rue parce que son acte tourne au voyeurisme). Tavernier n'éclaire qu'une intimité, celle de son personnage principal, sans pour autant tout en dire, tout expliquer. Des zones d'ombre subsistent partout, des histoires ne sont pas bouclées.

La progression dramaturgique est remarquable, ménageant des pauses musicales et s'appuyant sur un découpage judicieux. Le professionnel et l'intime alternent à l'écran et l'un influe sur l'autre souterrainement et non pas lourdement pour fournir des explications faciles à des situations inconfortables (pas d'équivalent chez Tavernier au "fœtus de Marina"). De belle manière ces deux flux se rejoindront dans la dernière scène, ponctuant la montée d'une sensation de pessimisme et de lassitude.

Les dérives, pour Tavernier, ne tiennent pas seulement au manque de moyens, à la compétition entre les polices et à la pesanteur hiérarchique. Les hommes ne sont pas dédouanés. Chez lui, la complexité et l'ambivalence doivent être dans le plan lui-même et non pas advenir par l'assemblage scolaire de deux séquences opposées. Par exemple, les bons mots, qui encombrent un peu, il est vrai, le début du film (l'argot parlé par les policiers sonne plus ou moins bien selon les acteurs), le cinéaste s'abstient de toujours les mettre en avant, de toujours finir ses plans avec eux. De plus, il laisse ceux qui, assurément, sont navrants. Plus significativement encore, on peut différencier la façon dont Maïwenn court immédiatement vers les moments les plus forts, les plus édifiants, de celle dont Tavernier garde les séquences qui ne font rien avancer dramatiquement et qui n'ont aucune valeur d'exemple. Les scènes d'action (et il y en a plusieurs dans L.627) sont filmés à la bonne distance et ne sont pas "dramatisées" : ce n'est jamais un seul personnage qui en porte la charge, aucun n'est mis ainsi en valeur par un coup de scénario.

Enfin, disons que filmer la brigade de protection des mineurs est peut-être plus douloureux sur le plan personnel mais bien moins périlleux sur ceux de la morale, du social et du politique, que s'attacher à décrire le travail des stups. Dans Polisse, un sale pédophile friqué se prend une torgnole. Dans L.627, des dealers, noirs et arabes, ne cessent d'encaisser des coups. Maïwenn termine son film avec un beau slogan en image : "Un flic s'éteint. Un enfant renaît." Tavernier, lui, le fait en laissant la route et la ville s'éloigner sous les yeux de son personnage noyé dans la pénombre à l'arrière de son Trafic.

(*) : On appréciera d'autant plus la détonnante sortie de Pierre Murat dans le Télérama de cette semaine, à l'occasion de la sortie de la comédie Intouchables : "Décidément, 2011 risque d'être une sale année pour les fans du cinéma français qui croient encore à la mise en scène. Il y en avait peu dans La guerre est déclarée. Presque pas dans Polisse. Et plus du tout ici. D'accord, on a parfaitement le droit de prôner, désormais, un cinéma où le cinéma n'a plus de raison d'être. Mais alors, il faut se l'avouer et le dire."

POLISSE

POLISSE

de Maïwenn Le Besco

(France / 127 min / 2011)

L.627

de Bertrand Tavernier

(France / 145 min / 1992)

****

Eva, femme heureuse avec son mari, met au monde un enfant qui s'avère pour elle, dès la naissance, ingérable, au point qu'un sentiment de haine apparaisse et perdure entre les deux jusqu'à la fin de l'adolescence de ce dénommé Kevin, bientôt responsable d'un acte de violence effroyable.

We need to talk about Kevin est un film inconfortable et excessif centré sur le thème fort de l'enfantement d'un monstre. Son traitement passe par un biais particulier, celui du lien, et repose sur un parti pris, le refus de la psychologie et de la leçon de morale, ces deux options impliquant des choix de mise en scène précis.

Elle n'arrive pas à aimer son fils et il déteste sa mère. Eva, celle dont nous épousons le point de vue durant tout le film, regarde son Kevin grandir, horrifiée mais sans pouvoir jamais s'en détacher. Elle sent la force du lien indéfectible existant entre eux deux et voit trop bien la part d'elle-même qui se retrouve dans l'autre (au-delà de la crédibilité basique, trouver un jeune homme ressemblant véritablement à Tilda Swinton était donc primordial). Cette notion d'attachement, Lynne Ramsay la fait également sienne pour trouver le système narratif et l'esthétique de son film. La cinéaste lie en effet ses plans les uns aux autres par de multiples trouvailles de raccords. Toujours, des couleurs, des postures, des lumières ou des ambiances sonores sont là pour nous entraîner vers le plan suivant. Ces liaisons servent aussi à faire tenir debout un récit dont la chronologique est totalement chamboulée. C'est plastiquement que le film s'ordonne et tout maniériste qu'il soit, il trouve par là sa cohérence.

En décrivant l'évolution (la non-évolution) de ce rapport filial sans chercher à donner aucune explication psychologique à cette faillite, Lynne Ramsay se place au-delà du réalisme. Elle nous envoie ses images comme si elles sortaient directement du cerveau de son héroïne, en désordre mais tendant vers un dramatique point aveugle. Le récit est soumis à l'état mental d'Eva et il se fait parallèlement très symbolique. Ce choix est risqué : nous en sommes réduits à observer deux blocs de caractère qui se font face. Eva est prise dans un glacis et Kevin est le mal incarné. Leur caractère n'évolue pas. Ce n'est pas tant un problème de crédibilité qui se pose alors qu'un problème de rythme (les scènes se répètent) et de dramaturgie (les réactions sont largement prévisibles, seule leur ampleur change). Le grand mélange initial se transforme, progressivement, en un fil narratif plus net et sans surprise.

Lynne Ramsay propose une mise en scène hyper-expressive, effectue un extraordinaire travail sur le son. Musiques et bruits sont parfois mixés très haut, ce qui crée un décalage étonnant, pas seulement, fort heureusement, destiné à véhiculer de l'ironie. We need to talk about Kevin est un film clinique et assez barré. Tant de maniérisme pour raconter cette sombre histoire peut agacer ou ennuyer par endroits. Tout cela fait de ce troisième essai de la cinéaste, après Ratcatcher (1999) et Le voyage de Morvern Callar (2002), peut être le plus abouti plastiquement mais pas le plus passionnant. Il est regrettable, notamment, qu'il nous laisse sur un final raté, dont le but est de faire apparaître, enfin, l'Humain. L'esquisse du thème du pardon ressemble alors à un passage en force, à une concession rassurante, voire au surgissement d'un politiquement correct qui était pourtant vigoureusement ignoré jusque là.

WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN

WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN

de Lynne Ramsay

(Royaume-Uni - Etats-Unis / 110 min / 2011)

****

(Dernière chronique dvd pour Kinok)

A Joachim Lepastier

et à Olivier Eyquem.

Le journal de David Holzman est assurément un film précurseur et ce statut lui confère déjà une certaine valeur. Avant de découvrir cette œuvre rare et peu commentée depuis sa sortie en France en 1974 (soit sept ans après sa réalisation), il convient cependant de ne pas trop la fantasmer et de ne pas en attendre des choses qu'elle ne peut donner. Elle se présente sous la forme très directe d'un journal intime filmé. Mais David Holzman n'existe pas. Devant la caméra, l'acteur L. M. Kit Carson a endossé ce rôle, derrière, l'image a été réglée par Michael Wadleigh et la réalisation assurée par Jim McBride, débutant là une carrière dont la visibilité sera réelle dans les années quatre-vingt (A bout de souffle made in USA, The Big Easy, Great balls of fire). Le film est donc un précurseur dans ce genre très particulier qu'est le "documenteur".

Pour que l'ambivalence joue à plein, les auteurs choisissant d'œuvrer dans ce cadre-là doivent être parfaitement dans leur époque et doivent avoir le nez collé sur la vitre pour regarder la réalité de leur temps. Pour que l'illusion soit préservée et que le spectateur soit habilement manipulé, il doivent s'approprier, plus ou moins délibérément, plus ou moins ironiquement, les formes artistiques privilégiées par l'époque. Le journal de David Holzman dialogue donc avant tout avec l'art de 1967. Il annonce moins qu'il ne récapitule et, tout précurseur qu'il soit, il renvoie plus vers l'arrière qu'il ne se projette vers le futur. David Holzman (le film comme le personnage) nous parle donc de Jean-Luc Godard ou de Vincente Minnelli et se lance à corps perdu dans une des aventures artistiques les plus courantes alors : le cinéma-direct (appelé encore cinéma-vérité). C'est donc en feignant de reprendre toutes les caractéristiques (économiques, techniques, narratives et morales) de ce cinéma-là que Jim McBride va le parodier dans le but de démontrer que non, contrairement à ce que put avancer Godard, le cinéma n'est pas la vérité 24 fois par seconde et que oui, dès qu'une caméra est braquée sur quelqu'un, la réalité en est changée.

L'œuvre se présente sous l'apparence d'un assemblage de scènes arrachées à la (fausse) réalité. Le patchwork repose sur une alternance assez régulière entre les confessions de David Holzman ou de ses amis dans leurs appartements et les sorties de l'apprenti-cinéaste dans la rue. Une tendance assez marquée se dégage de cette construction narrative basée sur deux types de séquences : un air vivifiant circule dans les secondes (qui échappent à la recherche d'une signification) alors que les premières sont saturées de discours, qu'ils soient clairs ou balbutiants, directs ou indirects (le harcèlement, caméra au poing, par Holzman de sa petite amie). L'arsenal théorique tiré par la caravane du film plombe quelque peu celui-ci, l'étirement du temps des monologues accentuant cette impression. Malgré ce que laisse supposer le début de l'expérience, lorsque David Holzman nous présente ses amis le magnétophone Nagra et la caméra Eclair, la question de la fabrication, du "comment", est secondaire. Celle du "pourquoi" est un peu envahissante.

Il ne faut pas non plus attendre du Journal de David Holzman une montée en puissance car nous nous trouvons là devant l'histoire d'un échec. Un échec sur toute la ligne. Le diariste à la caméra subit des contrariétés constantes car rien ni personne ne semble disposé à s'approcher de ce que lui croit pouvoir montrer de leur vérité. Enregistrant sans relâche, afin de mieux comprendre le monde, il ne peut que constater que celui-ci ne cesse de lui glisser entre les doigts. Cette série de désappointements provoque une certaine baisse de tension sur le plan du récit, mais elle véhicule, il faut le dire, un réel potentiel comique. De même, si le spectateur peut être désarçonné par cet évidement narratif, il se voit rattrapé par le col au moment de la conclusion, particulièrement astucieuse et cohérente.

En elle même pas aussi troublante qu'attendu, l'œuvre le devient en fait un peu plus une fois mise en rapport avec la suivante, My girlfriend's wedding, deuxième film de McBride proposé ici en bonus par l'éditeur, avec beaucoup de pertinence. Mise en miroir devrait-on dire tant elle représente le double inversé du Journal, à tous les niveaux. Voici en effet un "vrai" documentaire dans lequel Jim McBride interroge sa compagne Clarissa sur sa vie passée, particulièrement chaotique, ses relations familiales, très difficiles, et ses aspirations, liées à une révolution moins politique que morale, avant de filmer son mariage... avec un autre homme que lui.

Tourné plus vite encore que le premier, cet essai, en couleurs cette fois-ci, est d'une esthétique plus ingrate mais la façon dont est tissé le lien avec le spectateur est opposée. Si la longueur et la répétition des plans demandent toujours de s'accrocher sérieusement, l'attachement se fait peu à peu. Bien sûr, le fait que nous rencontrions là une personnalité d'exception donnant une tournure constamment inattendue à ses propos y est pour beaucoup mais on sent également, à travers les échanges et le regard du cinéaste, l'authenticité du rapport amoureux. Et si mystification il y a dans My girlfriend's wedding, elle n'est pas basée sur son mode de fabrication, mais, au-delà d'un titre que l'on peut considérer comme trompeur, sur l'un des sujets abordés, le mariage blanc.

Ce passage par un cinéma dont McBride venait de souligner malicieusement les limites tout en en célébrant finalement l'existence ne laisse pas d'intriguer, comme le fait la suite de sa carrière, de sa fiction indépendante sur le péril atomique Glen and Randa (1971) à son activité pour la télévision durant les années quatre-vingt-dix, en passant bien sûr par ses estimables succès intermédiaires.

LE JOURNAL DE DAVID HOLZMAN (David Holzman's diary)

LE JOURNAL DE DAVID HOLZMAN (David Holzman's diary)

MY GIRLFRIEND'S WEDDING

de Jim McBride

(Etats-Unis / 73 min, 61 min / 1967, 1969)

****

(Cette chronique dvd est mon avant-dernière contribution pour Kinok, l'activité du site étant stoppée par son rédacteur en chef après huit ans d'efforts. C'est avec grand plaisir et avec fierté que, pendant trois ans, j'ai fait partie de l'équipe de rédaction, dans ce bel espace de cinéphilie.)

Merci à Laurent Devanne

et spéciale dédicace à Vincent Jourdan

"Tu n'aimais rien autant que la légèreté de la pop"

Ad Vitam publie ce double dvd. Memory Lane remplit la première galette alors que la seconde regroupe, en les nommant "bonus", les moyens métrages Charell, Primrose Hill et Montparnasse. L'éditeur ne nous entraîne donc pas à la découverte d'un film sorti en salles fin 2010 mais, en toute modestie, à la découverte d'un cinéaste.

Dans tous ses films, Charell se tenant toutefois un peu à part, Mikhaël Hers s'intéresse à des groupes de jeunes gens vivant dans la banlieue Ouest de Paris, faisant leurs premiers pas hésitants dans la vie active, jouant, écoutant et parlant de musique et enfin, s'aimant. C'est si peu et beaucoup à la fois.

Les récits ne prennent forment qu'à la suite de petites touches successives et ce qui frappe d'abord est la douceur des rapports décrits. Dans le moindre échange se remarque une attention rare à l'autre. Celle-ci ne ressemble cependant pas à une molle gentillesse. Non, cette attention soutenue fait au contraire que l'on imagine tout de suite la naissance, la continuation ou le souvenir d'un élan amoureux, quels que soient l'âge et le sexe des protagonistes en présence. Hers privilégiant toujours l'instant, le moment, les morceaux de vie, nous prenons les choses en cours de route. Par conséquent, l'impression première est, le plus souvent, fausse. Mais pas toujours. Primrose Hill nous mène ainsi vers une scène d'amour à laquelle nous assistons dans sa durée réelle. La frontalité et la franchise dont elle fait preuve ne sont pas inédites, loin de là, dans le cinéma contemporain, mais elle semble, de manière très originale, dénuée de toute espèce de provocation. C'est parce qu'elle est portée par le même rythme, le même flux que ce qui la précède. L'étirement du temps et la douceur ambiante s'y prolongent.

Du premier au dernier métrage en date, nous profitons de la belle musicalité de la mise en scène. La bande son n'en est pas la seule responsable. La lumière naturelle, toujours un peu automnale, même en été, les travellings élégants s'accordant aux pas des marcheurs et le montage fluide y concourent amplement. Les œuvres donnent à voir, chacune, le naturel. Mais l'idée de justesse ne vient pas seulement d'une sûreté d'approche sociologique. Elle se faufile dans les espaces laissés dans les plans à une butée sur un mot ou à la remise en place d'une mèche de cheveux que le vent rend gênante. Elle s'installe dans le temps, aussi. Le temps des plans, généralement assez longs, scandant des récits pourtant fugitifs (Primrose Hill se passe en une journée, Montparnasse raconte trois histoires qui pourraient se dérouler la même nuit).

Les gens que nous présente Mikhaël Hers sont généralement jeunes. Ils ont la vingtaine, approchent bientôt des 30 ans. Et ils ont un passé. La plupart du temps nous est contée une histoire de retrouvailles, une histoire dont le début a déjà été écrit, sans nous. Cela leur assure une consistance et suscite inévitablement notre curiosité, l'éclairage se faisant très progressivement et très imparfaitement. Ce passé est présent sous des formes variées, parfois banales comme les souvenirs scolaires ou les rencontres avec d'anciens camarades mais le plus souvent douloureuses avec ces parcours de vie déjà tortueux, ces difficultés professionnelles et plus encore, ces disparitions et ces fantômes. Pourtant, les films de Hers sont parmi les plus actuels qui soient. Les indications géographiques et culturelles y sont nombreuses. Nommer des lieux, des quartiers, des bars, des restaurants, des salles de concert ou des groupes de rock, c'est garder les pieds solidement plantés dans le présent et balayer le passéisme que peuvent faire craindre, pour certains, la délicatesse de la forme et le soin apporté à la circulation de la parole. Dans le présent, ces jeunes hommes et femmes y vivent et s'y débrouillent. Sentir le poids du passé ne provoque pas l'arrêt. D'ailleurs, ces gens marchent tout le temps et ils avancent, les récits s'ouvrant toujours en leur fin vers de nouvelles directions. L'émotion ressentie face au cinéma de Mikhaël Hers provient de cette tension qui habite les personnages, entre passé et présent.

Premier essai, Charell est un beau film d'ambiance. Tiré d'une source littéraire, De si braves garçons de Patrick Modiano, il ne s'en cache pas. Les figures de style et les thèmes se mettent en place : délicatesse, nostalgie, discussions, amitiés, marches, musiques... Les coutures sont plus visibles qu'elles ne le seront par la suite. Comme les moyens visant à faire atteindre certains instants à l'étrangeté sont plus directs, de l'accompagnement musical aux postures des acteurs en passant par les éclairages. Les marges du fantastique sont parfois proches. Primrose Hill marque l'épanouissement du style, la forme se faisant moins rigide. L'étrangeté vient cette fois du point de vue adopté : cette histoire de quatre jeunes personnes est racontée par une cinquième qui leur est (ou a été) proche. Notre regard s'en trouve dédoublé et l'impression est forte de regarder l'écran presque à côté de cette narratrice à laquelle aucun des protagonistes ne fait allusion. Puis Montparnasse dénude encore. Et étrange, toujours, cette nuit captée par la caméra et où se déploient trois récits séparés, successifs. Le cinéma de Mikhaël Hers n'est pas réductible au seul réalisme.

Tout cela mène donc à Memory Lane (y aboutit, peut-être, avant de passer à autre chose). Le film partage son titre avec un autre roman de Modiano et une chanson d'Elliott Smith. Il propose une série de variations sur quelques motifs que l'on peut déjà qualifier de "hersiens" et s'autorise même des rappels et des prolongements discrets d'histoires ébauchées dans Primrose Hill. Ici aussi les regards se tournent parfois vers un passé récent, lui même chargé "d'avant". Des personnages, peut-être, sont en train de disparaître eux aussi. Les lieux arpentés deviennent familiers. La musique est ciblée indépendante (parce que les personnages savent précisément ce qu'ils aiment, ce qui n'arrive finalement pas souvent au cinéma). Le naturel est là, parfois bouleversant comme lorsqu'il faut accompagner un père vers la sortie. Le récit repose toujours sur des bribes de pas grand chose et éparpille encore, traitant les différents membres du groupe de manière inégale. Il est filandreux et imprévisible. Il a également une portée plus large. Par quelques détails, il explique en partie pourquoi la douceur imprègne tant ce cinéma-là : il s'agit d'une phobie, rare au cinéma et d'autant plus précieuse, de la violence, jusque dans les mots.

Les films de Mikhaël Hers nous attachent délicatement, recherchent la douce connivence (par le biais de sa troupe d'acteurs notamment), feignent d'énoncer des banalités pour mieux rendre ces moments uniques. Comme le fait la pop. Reste alors une question : ce cinéma peut-il toucher les spectateurs au-delà du cercle de ceux qui n'aiment effectivement "rien autant que la légèreté (et la profondeur) de la pop" ? Personnellement, nous l'espérons vivement.

Tout Mikhaël Hers sur Inisfree.

CHARELL

CHARELL

PRIMROSE HILL

MONTPARNASSE

MEMORY LANE

de Mikhaël Hers

(France / 45 min, 55 min, 58 min & 98 min / 2006, 2007, 2009 & 2010)

****/****/****

Le poing point sur Honoré

J'en étais resté là, guère décidé à aller plus avant. Puisqu'il faut toujours se placer d'un côté ou de l'autre de la barrière lorsque l'on parle de ce réalisateur, j'ai accompagné le groupe des allergiques. Aujourd’hui, trois ans plus tard, la situation de Christophe Honoré est la même qu'alors, tout juste l'indifférence a succédé à la virulence chez la plupart de ses détracteurs. Les défenseurs, eux, continuent de trouver leur compte dans ce cinéma. Comme j’accorde du crédit à quelques uns parmi ces derniers, blogueurs, critiques ou spectateurs, l’idée de réactualiser ma position a fait son chemin peu à peu. La sortie en salles, au mois d’août dernier, d’un nouveau titre était l’occasion pour moi de faire le point, d’autant plus que je pouvais facilement profiter dans le même temps du prêt de deux DVD renfermant des films antérieurs.

Premier temps : Les chansons d’amour ou Le beurre et le cul de la crémière

Mon symptôme allergique semble se confirmer. La comédie musicale d’Honoré et Beaupain m’agace. "Le beurre, le cul de la crémière" est une expression que l’on entend dans l’une des chansons du film, peut-être la seule, d’ailleurs, à accrocher quelque peu l’oreille. Vouloir le beurre et le cul de la crémière, c’est quoi ?

C’est revendiquer, en disposant des signes de reconnaissance dans les moindres recoins, l’héritage de la Nouvelle Vague, mouvement qui se créa essentiellement contre le cinéma en place, alors que l'on propose soi-même une œuvre consensuelle, fédératrice, populaire.

C’est reprendre tous les tics du cinéma d’auteur parisien (la chanson française, les jeunes acteurs en vogue, les petits drames de chambres, la culture littéraire classique, le bon goût cinématographique, la classe sociale aisée) et jurer ses grands dieux que l’on est à cent lieues de ça, que l’on ne comprend pas pourquoi on passe aux yeux de beaucoup pour un réalisateur bobo.

C’est glisser des clins d’œil supposés nous assurer d’une certaine intelligence et d’une certaine culture, et enchaîner sur de sinistres pitreries (voir les gamineries consternantes du personnage de Louis Garrel).

C’est se lancer dans un plaidoyer pour l’hédonisme sexuel mais en rabotant tout ce qui dépasse, rendant le passage d’un partenaire à l’autre, quelque soit le genre, tellement souple et naturel qu’il en devient indifférent, inconséquent, qu’il n’engage aucunement.

C’est filmer des dialogues qui donnent l’impression d’être courageux et éloignés de toute correction, alors qu’ils servent au contraire à rassembler dans un même jugement, à rameuter, à véhiculer un double discours attrape-tout (engueulade dans la rue entre Louis Garrel et Chiara Mastroianni : - J’suis inconséquent, j’suis idiot, et puis, oh, j’suis pédé… - C’est pas c’que j’ai dit ! C’est dégueulasse de me faire passer pour la conne ! – Chut !).

C’est s’appuyer sur une musique de variété pop passe-partout qui puisse plaire à tout le monde et demander aux acteurs de chanter eux-mêmes pour faire naître une authenticité et une émotion particulière (le résultat étant surtout pénible pour les oreilles).

Ces Chansons d’amour m’indiffèrent et je suis à deux doigts de me décourager définitivement. Je donne tout de même à Honoré une dernière chance...

Deuxième temps : Les bien-aimés ou Comme la vie a passé vite, comme désormais tout est lent

Une fois encore, la chronique sentimentale se transforme à l’occasion en véritable comédie musicale. Par conséquent, les premières scènes font craindre la redite par rapport aux Chansons d’amour (l'affiche, déjà...) et l’on se dit que le cinéaste en est arrivé à se citer lui-même. Pourtant, malgré l’impression de faiblesse, de déjà vu et de facilité qui se dégage de cette partie années 60 d’une histoire qui se déroulera sur quatre décennies, l’énervement ne pointe pas. Tout d’abord, la part de cliché est assumée et comme le dit plus tard le personnage de Catherine Deneuve, "tout était plus facile à l’époque". Ensuite, Christophe Honoré a la bonne idée de ne pas entremêler artificiellement les époques et de garder, au-delà de deux ou trois interventions d’un autre temps, le fil chronologique. Au lieu d’avoir un film inégal, nous avons alors un film qui s’améliore progressivement.

Un film qui devient aussi plus profond. "Comme la vie a passé vite, comme désormais tout est lent" chante Deneuve. Au cours de la première partie, les enjambées sont grandes : de 1968 on passe à la fin des années 70 puis on effectue un grand saut par-dessus les années 80. Le regard est superficiel (et la reconstitution parfois très maladroite comme lorsqu’il faut évoquer la fin du printemps de Prague). Ensuite, parvenu à la fin des années 90, le récit se pose pour un bon moment et les bornes historiques se font plus rapprochées. On prend le temps de fouiller les caractères et de s’attacher aux personnages.

Finalement, tout cela n’est pas dénué de force romanesque. L’écriture paraît bien plus sérieuse qu’auparavant, bien qu’Honoré conserve bien sûr son goût pour les traits d’humour (ce n’est pas ce qu’il réussit le mieux) et les clins d’œil cinématographiques (assez bien intégrés cette fois-ci : la famille tchèque porte le nom de Passer, on cite un proverbe jadis illustré par Rohmer, etc.). Contrairement à ce qu’il se passait dans Les chansons d’amour où elle arrivait tôt et ne provoquait pas d’émotion (notamment parce qu’elle était filmée de manière trop décalée en termes esthétiques – arrêts sur images en noir et blanc de type reportage), la mort a ici un vrai poids et valeur de choc. Et si elle touche ainsi, c'est que les échanges font preuve d'une belle vitalité. Les personnages des Biens-aimés, toujours en mouvement, se retrouvent très fréquemment aux alentours de quelques gares. Leurs déplacements font bouger le film, leur circulation le rend fluide. Courant les uns après les autres, ils se livrent parfois à une sorte de harcèlement amoureux qui se révèle souvent payant. L'idée était en germe dans Les chansons d'amour avec la ronde qui s'organisait autour de Louis Garrel (l'attirance obsessive qu'éprouvaient, différemment, Chiara Mastroianni et Grégoire Leprince-Ringuet était l'une des rares choses chargées d'intensité).

Toujours inégales restent les chansons, comme les voix qui les portent. Elles sont toutefois plus espacées et sont donc reçues avec moins de fatalisme et par des oreilles plus attentives. Certaines, comme le duo franco-anglais (ou putôt américain), sont même (enfin) mémorables. L'aventure londonienne de Chiara Mastroianni, qui devient décisive pour toute une vie, est réussie et figure peut-être l'une des meilleures transpositions cinématographiques possibles d'une chanson des Smiths. L'effet est évidemment recherché par Honoré : ressemblance de Paul Schneider avec Morrissey, thème de l'amour impossible entre homo et hétéro, refrain claironnant "Heaven knows I'm miserable now" et T-shirt de Chiara siglé... The Smiths. Ces séquences libèrent une émotion qui ne retombera pas jusqu'au générique de fin, le cinéaste enchaînant alors en souplesse les sujets les plus casse-gueule (un discours sur le sida est rendu difficile à articuler car mis en français dans la bouche d'un Américain et l'évocation du 11 septembre 2001 se fait par un beau détour par Montréal).

Parsemé de beaux moments (la transition de Madeleine jeune - Ludivine Sagnier à Madeleine vieillissante - Catherine Deneuve, sous les yeux de sa fille Véra - Chiara) et de belles idées (le subtil changement de voix-off en cours de récit, la mère finissant par prendre en charge l'histoire de sa fille), Les bien-aimés est un film séduisant, au-delà de ses quelques défauts et de la faiblesse de sa première demi-heure. J'ai bien fait de persister.

Troisième temps : Non ma fille tu n'iras pas danser ou La recherche de l'équilibre

Chronologiquement placé entre les deux autres, Non ma fille tu n'iras pas danser l'est également sur une échelle qualitative. Scindé en deux, le récit joue aux montagnes russes pour véhiculer notre intérêt fluctuant. Le portrait de famille est peint en organisant autour d'une figure centrale, Léna (Chiara, toujours), divers affrontements. Malheureusement, regarder ceux-ci c'est, invariablement, porter un jugement sur les personnages, se placer d'un côté ou de l'autre, sentir qu'il y en a toujours un qui a plus raison que l'autre et, finalement, faire des choix en fonction de préférences (par rapport aussi aux acteurs qui les incarnent : aïe, Marina Foïs...). Il y a là un déséquilibre, accentué encore par cette manie agaçante qu'a le cinéaste de filmer des gens qui font les malins, que ce soit de manière perpétuelle (le frère s'exprimant toujours au second degré) ou occasionnelle (aucun n'échappe au plaisir du "bon mot"). Chez Honoré, le "léger" est le plus souvent futile, référentiel, ironique, jamais dupe. Non ma fille tu n'iras pas danser a aussi, fort heureusement, un côté plus "adulte" et plus "franc".

Une douleur secrète y serpente, comme le fait une musique plus lancinante et plus dramatique que d'ordinaire. Quelques plans légèrement troublants (des malaises, des frémissements) font passer des ombres et donnent de l'ampleur. On observe une dérive vers la névrose et cette instabilité est plutôt bien rendue par la mise en scène des déplacements imprévisibles, d'un foyer à l'autre, de Léna. Bien sûr, Non ma fille..., comme Les bien-aimés, doit énormément à Chiara Mastroianni, à son regard qui ouvre des failles mais qui, même dans l'affolement, ne nous inquiète jamais vraiment (à tort, ses personnages n'en revenant pas toujours) tant sa douce présence nous est familière.

Je n'oublie pas qu'en plein milieu du film, exactement, un passage fait inévitablement parler de lui. Un récit légendaire venu de la mémoire bretonne s'intercale tout à coup dans cette histoire de famille contemporaine. La séquence est longue, sans paroles mais gorgée de danses et de musique. Elle annonce aussi un souvenir qui sera raconté à la fin. Elle est peut-être ratée mais elle est gonflée. Cette audace-là ne manque pas de panache.

Situation actuelle

Ainsi, sans me muer en véritable défenseur d'Honoré, je note une amélioration de mon rapport à son cinéma et je quitte le camp des réfractaires pour rejoindre putôt, au milieu du gué, les rares observateurs qui, comme le voisin Mariaque (ici ou là), gardent calmement un œil sur cette affaire sans avoir ni la bave aux lèvres ni un genou à terre.

LES CHANSONS D'AMOUR

LES CHANSONS D'AMOUR

NON MA FILLE TU N'IRAS PAS DANSER

LES BIEN-AIMÉS

de Christophe Honoré

(France / 100 min, 105 min & 140 min / 2007, 2009 & 2011)

Au pays des merveilles, plutôt Valérie qu'Alice...

(Jaroslava Schallerova dans Valérie au pays des merveilles de Jaromil Jires, 1970,

Mia Wasikowska dans Alice au pays des merveilles de Tim Burton, 2009)

****

Enoch a perdu ses parents dans un accident de voiture, s'incruste aux enterrements ayant lieu dans sa ville et dialogue avec un fantôme. Annabel a une tumeur au cerveau et ses jours sont comptés. Ils sont jeunes et beaux. Ils se rencontrent, s'aiment et font leur petit bout de chemin ensemble.

Gus Van Sant a, jusqu'ici, si bien filmé la jeunesse, a si parfaitement réussi à transposer un état d'esprit, qu'il en est arrivé à tourner comme un ado. Avec Restless, il prend un plaisir infini à montrer des petits trucs de gamins, de la craie sur le bitume aux bonbons sur les tables, des bécots sur les lèvres aux histoires (très signifiantes) d'insectes se nourrissant de cadavres. Il voit le monde tel que ceux-ci peuvent le rêver, se met à leur niveau et se complaît dans la niaiserie.

La grande idée de Restless c'est d'aborder le grave sujet de la mort sans aucun pathos au point de prendre à chaque moment le contre-pied de la tristesse attendue, de faire passer avec délicatesse ce qui devrait s'avérer violent, de rendre naturel le surnaturel et d'accepter l'inacceptable. Or, si la mise en scène de Van Sant reste fluide, elle est ici dépourvue de la radicalité de ses grandes œuvres de la décennie précédente comme de l'énergie qui parcourait le plus classique Harvey Milk. Par conséquent, tout devient soudain lisse, sans aspérité, sans faille, sans éclat. Dans Restless, la violence s'évite facilement, les bons conseils sont aisés à recueillir (ils viennent du fantôme), un cadavre à la morgue a l'apparence d'une belle jeune fille, et un enterrement, c'est joli, surtout si on l'enrobe d'une chanson de Nico (artiste dont la musique, pourtant, me semble à l'opposé de la joliesse, du confort et du sourire). Enoch et Annabel font l'expérience de la mort comme d'autres font celle d'une sexualité tendre et apaisée. Leurs références aux kamikazes et au seppuku sont sources de gags (Nagasaki quand même pas, il ne faut pas abuser...) et probablement si la fille s'en va, sa sœur prendra le relai. Bref, dans Restless, la mort, c'est cool...

Si la question habituelle dans ces cas-là est bien posée (Combien de temps reste-t-il à vivre à la malade ?), jamais l'idée de compte à rebours ne prend forme ni ne donne quelque épaisseur aux instants vécus. L'histoire est d'ailleurs vaguement intemporelle mais le refuge dans le passé de ces adolescents n'est finalement prétexte qu'à un beau défilé de mode en vêtements vintage.

Auparavant, Gus Van Sant savait empaqueter ses cadeaux. Cette fois-ci, il n'a préparé que l'emballage, il n'a rien mis dedans. De toute façon, je crois qu'il ne m'était pas destiné.

RESTLESS

RESTLESS

de Gus Van Sant

(Etats-Unis / 90 min / 2011)

****

Présenter Le convoi comme un titre mineur mais s'intégrant parfaitement dans la filmographie de Sam Peckinpah cela a plus d'allure et plus d'attrait que de le qualifier de lourde comédie d'action relatant les aventures d'un groupe de routiers sympas. Pourtant, durant sa première partie, le film n'est rien d'autre que cela. Le cinéaste n'y va pas de main morte pour s'installer dans ce genre, osant notamment une bagarre de "saloon" résolument parodique à voir l'usage du ralenti qui est fait, tendant ici à déréaliser et à épaissir le trait. Cette course poursuite entre trois chauffeurs et un policier pervers n'est ni très glorieuse ni très intéressante, à l'image des conversations codées ayant cours entre les routiers à travers leur CB.

Ces échanges continus par ondes radio, si réalistes qu'ils soient, contribuent à une saturation des plans particulièrement éreintante. Car ce n'est pas tant le rythme qui fatigue mais l'accumulation à l'intérieur du cadre et d'une séquence à l'autre. Le film de Peckinpah nous saoule de messages, de sirènes de voiture de police, de klaxons de camions, d'une musique country que l'on apprécierait peut-être si elle était utilisée moins systématiquement, de défilés de poids lourds (un, puis deux, puis trois... jusqu'à cinquante, cent ?), de nuages de poussière et de fumées noires. Dans le même élan, le comique s'affiche grossièrement et nous empèche de prendre au sérieux tout ce qui se passe sur l'écran y compris lorsque la violence et le drame pointent leur nez (passage à tabac d'un Noir, lutte "à mort" entre le leader et le policier).

La dimension politique du Convoi a également du mal à s'affirmer clairement au milieu de ce cirque mais elle nous retient assez pour ne pas rendre le film totalement négligeable. Suite à un acte de rébellion contre l'ordre policier, Rubber Duck se retrouve en tête d'un groupe de routiers auquel se joignent tous les éléments contestataires de la société américaine croisés dans les régions traversées pour atteindre le Mexique. Des hippies aux femmes libérées, du Noir opprimé à l'individualiste réfractaire, l'échantillon représentatif n'est pas mis en évidence de manière très fine mais dans la partie centrale du film, la plus intéressante et la moins lourde, on sent très bien, au-delà d'une amusante tentative de récupération politique par les autorités, que les diverses espérances et revendications formulées ne fusionnent jamais véritablement et que la vision désenchantée, détachée et pessimiste de Duck prédomine (soit, par extension, celle de Peckinpah).

L'aventure se poursuit malheureusement dans un troisième acte au scénario toujours à la lisière de la bêtise (la crédibilité fut apparemment le moindre des soucis des auteurs), sacrifié, comme tout le reste, à la recherche de l'effet. L'évidence de la transposition dans l'univers du western éclate en plein jour mais celle-ci, d'une part, donne un tour plus attendu encore au récit (poursuite, vengeance, duel) et, d'autre part, pousse le cinéaste à composer des plans plutôt risibles, comme celui qui présente avant l'assaut un alignement de camions comme autant de cavaliers sur la colline. L'éclat de rire final, en plein chaos (comique), devient une figure "Peckinpahienne" inopérante car accusant la vanité non seulement du monde décrit mais surtout de sa représentation à travers ce film décevant, dont je garderai tout de même l'image d'Ali McGraw conduisant sa décapotable les jambes écartées et la jupe relevée sur les cuisses.

LE CONVOI (Convoy)

LE CONVOI (Convoy)

de Sam Peckinpah

(Etats-Unis / 110 min / 1978)