Entremêlement > Alternance

Fluidité > Superposition

Humour > Gaudriole

Action > Gesticulation

Dynamique > Accéléré

Personnages > Figurines

Belmondo > Belmondo

Les Mariés de l'An Deux > Cartouche

Rappeneau > De Broca

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Entremêlement > Alternance

Fluidité > Superposition

Humour > Gaudriole

Action > Gesticulation

Dynamique > Accéléré

Personnages > Figurines

Belmondo > Belmondo

Les Mariés de l'An Deux > Cartouche

Rappeneau > De Broca

Présenté au 23e Festival International du Film d'Histoire de Pessac

L'histoire de 1974, une partie de campagne (dont le premier titre était 50,81%) est connue. Cette année-là, Raymond Depardon filme Valéry Giscard D'Estaing, à sa demande, pendant la campagne pour l'élection présidentielle. Voyant le résultat, ce dernier refuse la sortie en salles (il se justifiera plus tard, de façon peu convaincante, en avançant que le film n'y était pas destiné). Le blocage dura jusqu'en 2002.

De cette campagne, Depardon a tiré une série d'impressions, des sensations, quelques piques. Loin de faire un compte-rendu, il a fractionné, coupé, monté, éludé (le titre le dit astucieusement : nous avons là une portion). Il a rendu la course effrénée des rendez-vous, des réunions et des meetings, le tout ayant l'apparence d'un mélange. Un mélange des discours, notamment. A ceux-ci ne sont en effet jamais accordés une durée, un cadre, une mise en perspective qui les rendraient intelligibles. Par conséquent, le programme du candidat n'est aucunement présenté. La machinerie politique, Depardon, en adepte du cinéma-direct, préfère l'aborder en montrant les à-côtés, les petits faits, les bribes. Les grandes réunions publiques sont filmées, la plupart du temps, de derrière la tribune, avec donc Giscard de dos. Peut-être doit-on chercher par ici les raisons du refus giscardien concernant l'exploitation en salles. Ici, dans l'escamotage de son discours, plutôt que dans la captation de détails de comportement pouvant toucher au ridicule, comme la manie du coup de peigne.

Ce qui frappe dans ces images de 74, c'est le désir absolu du candidat d'incarner la nouveauté. Giscard se veut moderne et cherche une nouvelle façon de faire de la politique : il mène une campagne à "l'américaine", dynamique, rythmée, en lien constant avec les médias, en collaboration avec une armée de consultants. Et à cette organisation doit prendre part le documentariste, supposé rendre compte de l'histoire en marche comme le fit Robert Drew au début des années soixante quand il filma John F. Kennedy dans son fameux Primary. Bien sûr, le dévoilement qu'impose le pacte n'est pas sans risque et Giscard le sait pertinemment. Sur ce point, les quelques coups d'œil qu'il peut lancer à la caméra juste après avoir lâché une vacherie sur un adversaire ou un allié en disent long et sont assez savoureux, donnant presque à entendre : "Voilà, c'est dit, c'est enregistré, tant pis, on verra bien plus tard...". Toutefois, il est sinon étrange du moins piquant de voir que cette modernité est revendiquée au cours d'une campagne pendant laquelle, entre les deux tours, Giscard décide de faire le moins de vagues possibles, d'être le candidat qui rassure les français, quasiment de "ne rien faire" afin de ne pas commettre l'erreur qui lui coûterait la victoire tendant ses bras.

Intégré à ce programme, Depardon cherche (et trouve) bien sûr son espace de liberté. Sa position, il l'assume. Esthétiquement d'abord : des éclairages violents sont braqués sur le candidat lorsqu'il conduit sa DS ou lorsqu'il rentre à son domicile tard dans la nuit et la façon dont il est filmé à son appartement ministériel, dans l'attente des résultats, passant sans cesse du salon au balcon, permet à la fois l'observation des faits et gestes et la prise de conscience de la "fabrication", de la "mise en scène" qu'il organise pour le cinéaste. On remarque également que Depardon place régulièrement dans son champ la presse et les photographes, créant un étonnant effet de miroir et semblant même parfois désarçonner, par sa position, ces derniers (six ans plus tard, notre homme réalisera Reporters). Ainsi, la vision est en quelque sorte circulaire ; parcellaire, l'ensemble paraît pourtant complet.

La projection à laquelle j'ai assisté fut un peu pénible. Les personnes dans le public ne venaient pas voir le film pour les mêmes raisons. Certains venaient y retrouver une époque et des têtes disparues, et revoir Giscard. Pour s'en moquer le plus souvent, pour réagir d'un air entendu à la moindre réplique un peu tranchante sur l'air, ironique, de "Il est vraiment fort" ou "C'est tout lui ça". Comme si le film était une charge, et une charge faite aujourd'hui. Or, bien que les attitudes risibles soient nombreuses et que le masque ne puisse s'empêcher de tomber pour révéler l'homme hautain et avide, il me semble que l'on peut se garder de s'esclaffer devant ces manières de monarque éclairé (et je me demande à quoi aurait ressemblé et comment serait reçu aujourd'hui le film s'il avait pris pour objet un homme de gauche). Car à bien y regarder une question se pose, à mon sens, dans cette Partie de campagne. Pour insister tellement sur les caméras et les appareils photo, Depardon doit tout de même nous glisser par là que si ce cirque politique et ce point de basculement médiatique sont bien relayés par les journalistes, derrière l'objectif, il n'y a pas que le reporter, il y a aussi notre regard à nous. Les responsabilités de la dérive du politique au médiatique ne seraient donc peut-être pas toutes regroupées d'un seul côté du pupitre ?

****

1974, UNE PARTIE DE CAMPAGNE (ou 50,81%)

1974, UNE PARTIE DE CAMPAGNE (ou 50,81%)

de Raymond Depardon

(France / 90 min / 1974-2002)

Présenté au 23e Festival International du Film d'Histoire de Pessac

Prenons une séquence de ce célèbre film d'Elio Petri, celle de la baise dans la petite Fiat de l'ouvrier Massa, le héros, qui déflore là une jeune collègue de travail. L'inconfort des postures y est souligné par une caméra scotchée aux visages grimaçant et aux corps morcelés. Le déshabillage est difficile, les jambes et les bras se cognent, la montée est laborieuse. La longueur insistante de la séquence ainsi que la logorrhée masculine, les commentaires incessants que suscite chez le mâle le moindre geste, accentuent le grotesque de la situation mais surtout, épuisent le spectateur. Le découpage, qui ne s'embarrasse pas, bien au contraire, de mouvements aléatoires de caméra et de raccords insignifiants, achève de rendre tout cela informe.

La classe ouvrière va au paradis, qui obtint en 1972 une demi-palme d'or à Cannes (l'autre moitié allant à L'Affaire Mattei de Francesco Rosi), est, sur toute sa longueur, à l'image de cette séquence. Criant le discours confus de son metteur en scène, Gian Maria trucule à Volonté (le mégaphone est un objet important dans le récit et l'univers de l'usine qui est arpenté pousse les voix à s'élever sans cesse). Eructant sur toute la surface de l'écran, il bouffe toutes les scènes passant à sa portée, le visage en sueur. S'appuyant une nouvelle fois sur cet ogre, Elio Petri veut réaliser un film comique, ironique, pamphlétaire, qui renvoie dos à dos toutes les parties : patrons, petits chefs, syndicalistes, étudiants gauchistes... Personne n'échappe au bruyant jeu de massacre. Tout le monde baigne dans la médiocrité et la laideur. Dans cette caricature, les changements de cap ne peuvent se faire qu'à la suite de revirements brutaux : c'est la perte d'un doigt lors d'un accident sur son outil de travail qui fait passer Massa du rôle de stakhanoviste lêche-cul à celui de leader de la contestation sociale.

Si il y a un intérêt à voir aujourd'hui La classe ouvrière va au paradis, disons qu'il se trouve dans la façon dont l'œuvre nous fait sentir combien la société italienne des années soixante-dix était sous tension. L'abrutissement que provoque le travail à la chaîne y est également rendu avec force, par l'intermédiaire de la bande sonore saturée et de la partition d'Ennio Morricone, tantôt martiale, tantôt angoissante, tantôt westernisante. Sous ces coups de butoirs stylistiques, l'usine devient le lieu (carcéral, comme l'indiquent toutes ces grilles et les appels à la liberté des manifestants au-dehors) d'un combat intense et sans merci.

Mais le film avance comme un bulldozer sans conducteur, cogne comme un marteau-piqueur sans manœuvre. Une agitation sans but, sinon sans objet, le caractérise. De même qu'une mise en scène assez étouffante. Sortant de la projection essoré, on se demande tout de même comment cette équipe avait pu pondre deux ans auparavant une Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon aussi passionnante en comparaison (et, dans notre souvenir, aussi maîtrisée).

****

LA CLASSE OUVRIÈRE VA AU PARADIS (La classe operaia va in paradiso)

LA CLASSE OUVRIÈRE VA AU PARADIS (La classe operaia va in paradiso)

d'Elio Petri

(Italie / 125 min / 1971)

Présenté au 23e Festival International du Film d'Histoire de Pessac

Taking off est un trait d'union. Premier film que Forman réalise aux Etats-Unis, il se trouve être dans sa forme en parfait équilibre entre les deux manières du cinéaste, la tchèque, d'apparence plus libre et plus quotidienne, et l'américaine, plus serrée sur le plan narratif et plus ambitieuse dans ses sujets (la globalité de la filmographie, une fois réunie, étant absolument passionnante).

Ici, le cadre est américain, ô combien : il s'agit de celui d'une ville, de ses jeunes hippies et de leurs bourgeois de parents. Mais le ton reste tchèque. L'histoire tient en quelques lignes. L'adolescente Jeannie Tyne participe à un concours de chant, y rencontre un jeune homme et part quelques jours avec lui. Pendant ce temps, sa mère et son père s'inquiètent, la recherchent dans les bars de la ville, adhèrent à une association de parents ayant de la même façon "perdus" leurs enfants rebelles, tentent de la comprendre en fumant des joints et en se laissant entraîner dans une sorte de strip poker.

Forman débarquant de l'étranger, on pouvait craindre une approche superficielle et pleine de clichés de la jeunesse américaine de 1970. Son regard n'étant pas dénué d'ironie, on pouvait également redouter une vaste moquerie. Mais rien de tout cela ne transparaît dans Taking off. Si le cinéaste et son ami Jean-Claude Carrière souhaitaient au départ plonger dans l'univers hippie, ils en sont revenus rapidement, trouvant que le plus intéressant se trouvait du côté des parents. L'angle ainsi légèrement modifié a permis de trouver la bonne distance. Forman peut s'amuser de ce qu'il voit mais n'est jamais méprisant, qu'il se place d'un côté ou de l'autre de la barrière générationnelle.

Le concours de chant, monté en parallèle et s'entremêlant avec la recherche des adultes, prend toute la première partie, semble même durer tout le long du film tant la mise à scène de Forman opère de chevauchements, de dilatations, tant elle se développe sur un rythme musical (la musique serait l'une des seules liaisons encore possibles entre les deux générations, c'est en tout cas la musique qui fait tenir ensemble le plus fermement, d'un plan à l'autre, les deux univers filmés ici). Ce concours est l'occasion d'une galerie de portraits, muets ou chantés, plus ou moins brefs, ingrats et touchants. Les jeunes de Taking off sont peu loquaces et, comme le montre le dernier et indéchiffrable regard que lance Jeannie à son père (et à la caméra), gardent leur mystère. Forman, à l'inverse des parents du film, ne cherche pas l'explication sociologique et semble faire ainsi la présentation la plus juste possible.

Un trait d'union, c'est aussi ce que cherchent à redessiner les parents désemparés. Brutalement d'abord, puis plus posément, dans une tentative de compréhension du phénomène par un mimétisme maladroit et entravé. Mais le fossé générationnel est trop large. Seule la mise en scène de Forman le comble, par ses enjambements, ses effets de miroir, son attention égale, ses méthodes partagées. Liberté est laissée aux acteurs et aux personnages, comme aux apprentis-chanteurs pris sur le vif par la caméra. Elle permet d'obtenir notamment des scènes d'ivresse parmi les meilleures jamais réalisées (fait plus notable encore que la (trop ?) fameuse séquence d'initiation au cannabis). Balançant entre le désordre organique peu ragoûtant, l'abolition grisante des repères, le pathétique gestuel et le sublime burlesque, elles comptent parmi les nombreux exemples d'abandon du corps que propose le film. Abandon jusqu'au ridicule mais assumé et non avilissant, un ridicule "vrai" et vivant. Dans ce registre, Forman a poussé avec bonheur Lynn Carlin (l'un des beaux visages du Faces de Cassavetes) et surtout Buck Henry, en père génialement à côté de la plaque.

Si le désenchantement pointe dans cette enquête irrésolue sur la jeunesse, l'humour persiste, se déploie même franchement, faisant de Taking off, non seulement un stimulant témoignage sur l'époque mais aussi une excellente comédie.

****

TAKING OFF

TAKING OFF

de Milos Forman

(Etats-Unis / 93 min / 1971)

Présenté au 23e Festival International du Film d'Histoire de Pessac

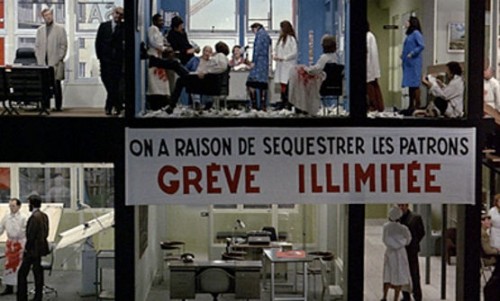

Godard, qui avait brutalement viré à l'extrême-gauche, co-réalise en 1972, à nouveau avec Jean-Pierre Gorin, Tout va bien, film qui, sans abandonner la radicalité politique et esthétique épousée aux alentours de 68, bénéficie de moyens plus confortables que les précédents et de la présence de deux stars à son générique.

Une nouvelle fois, l'œuvre fait mine de se faire devant nous. Des chèques sont signés pour chaque corps de métier, deux vedettes sont engagées, une histoire est inventée... Cette mise en place est commentée par deux voix off, celle d'un homme et celle d'une femme, qui dialoguent moins qu'elles nous apostrophent. Tout de suite, on voit qu'on n'est pas là pour transiger.

Cela se sait jusque dans les files d'attente devant l'entrée de la salle : "Tu verras, ce n'est pas du tout du cinéma classique, mais au moins, on peut dire que Godard sait toujours capter son époque !" Et l'époque, alors, n'est pas tendre. Tout va bien sera donc peu aimable.

Dans une usine d'alimentation se retrouvent séquestrés par quelques employés en colère non seulement le patron mais aussi la journaliste venue rencontrer celui-ci et son mari l'accompagnant pour l'occasion, un cinéaste ne tournant plus que des publicités. La journaliste, c'est Jane Fonda. Le cinéaste, c'est Yves Montand. En tant qu'acteurs, Godard n'en fait quasiment rien, ne les ayant convoqués que pour leur apport naturel, leur "persona". Dans les séquences de confessions des personnages se mêlent ainsi indistinctement les éléments du scénario et le passé des acteurs, leurs convictions politiques, leurs façons d'envisager leur métier dans une optique "révolutionnaire" ou "combattante".

Si la deuxième partie du film est plus intime, recentrée sur leurs rapports, il reste difficile de les trouver remarquables. Quoi qu'il en soit, autour d'eux, tous les autres sont unanimement mauvais. C'est que la partie "séquestration" prend la forme d'un petit théâtre brechtien. La lutte sociale, ponctuée de chants révoltés, est décrite dans des vues en coupe de l'usine où plusieurs pièces sont montrées en même temps à coup de lents travellings et de plans-séquences. Les mouvements des groupes réglés sommairement alternent avec les interventions fièvreuses des ouvriers parlant les yeux dans la caméra. L'intérêt est aussi limité que la vision est tranchée : les gauchistes sont là pour ridiculiser les patrons et les larbins de la CGT.

Passée l'agitation, le débat se positionne provisoirement au sein du couple. De la crise interne ressort une chose : pour avancer, il est nécessaire que chaque être devienne "l'historien de lui-même", qu'il applique régulièrement son droit d'inventaire. L'aspiration de Godard à la clarté est réelle et louable mais elle passe par trop de confusion, à l'image d'un incompréhensible monologue de Jane Fonda. Sa recherche est peut-être, à ce moment-là, celle d'un gauchisme "pur". C'est en tout cas chez lui une constante : tenter de tirer des idées fortes d'un magma incontrôlable et illisible. Avec Tout va bien, il échoue complètement.

La valeur esthétique elle-même est médiocre. La France était moche en 1972 et le film nous le rappelle sans peine. Le montage est beaucoup moins spectaculaire qu'en d'autres godardiennes occasions. Tout juste avons-nous droit à quelques reprises de plans et à une poignée de désynchronisations image-son. L'heure est surtout au plan-séquence, démonstratif, laborieux. Le dernier d'importance est proprement insupportable, morne va-et-vient le long des caisses d'un supermarché envahi par un groupe de militants révolutionnaires, une sorte de Grand bazar sans les Charlots.

Si on ne doute pas de la sincérité de Godard et si on sait que son virage a aussi produit de beaux fruits, on comprend aisément que ce type de réalisation grotesque ait, à l'époque, suscité des ricanements dans des milieux plus anciennement ancrés à gauche.

****

TOUT VA BIEN

TOUT VA BIEN

de Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin

(France - Italie / 95 min / 1972)

Adaptant Dumas, l'américano-britannique Richard Lester en remontre aux français dans le domaine de l'humour (c'était à prévoir) mais aussi de l'énergie, du rythme, de l'inventivité décorative, de la conduite de récit, de la direction de vedettes, de l'expression visuelle, bref, du cinéma. Les trois mousquetaires et sa suite, On l'appelait Milady, ont été tournés dans la continuité, avec la même équipe, ce qui les rend indissociables (contrairement à un troisième volet réalisé bien plus tard, en 1989). Si le deuxième s'étire un peu et paraît légèrement plus bavard et décousu, ils procurent, réunis, un plaisir réel.

Jouant à fond la carte de l'aventure échevelée, Lester s'amuse à condenser le temps, à accélérer les coups de mains et les sauvetages, à conter en une poignée de plans un voyage de six jours vers Londres, à faire débouler sans crier gare Aramis dans la pièce du château où la belle Constance est retenue prisonnière. Ces emballements étaient annoncés dès le début : D'Artagnan, à peine arrivé à Paris, trouvait le moyen, dans l'école des mousquetaires, de déclencher successivement trois demandes de duel contre lui pour le même jour.

Toutefois, les films ne sont pas que courses effrenées, le cinéaste s'entendant aussi pour ménager des pauses et pour dessiner des bifurcations. Sa narration provoque de multiples surprises : un flash-back inattendu qui s'enclenche, des projets ou des tentatives qui tournent court, des actions montées en parallèle qui dynamisent... Si dans le premier épisode le foisonnement oblige à ne guère développer, une fois qu'elle a été dessinée à grands traits (essentiellement par la manière de se battre), la personnalité des trois mousquetaires amis de D'Artagnan, ce manque est en partie comblé dans le deuxième par l'éclairage porté sur une plaie mal cicatrisée chez Athos, le plus tourmenté, physiquement et mentalement.

Richard Lester a réussi avec cette adaptation un étrange mélange de comédie et de réalisme, l'une se nourrissant de l'autre et inversement. Le souci du détail historique n'est jamais plus évident que lors des duels et ceux-ci sont à la fois crédibles et comiques. Comme dans la réalité, ils fourmillent d'actes manqués, de ratages, de glissades, de bottes secrètes se révélant plus dangereuses pour celui qui les exécute que pour son adversaire. Tout cela, Lester ne le gomme pas, il s'en sert au contraire pour faire rire aussi bien que pour imposer un réalisme énergisant. Pendant ces combats, les accessoires les plus triviaux sont mis à contribution (Porthos, ni très courageux, ni très bon escrimeur, est un spécialiste), les différences de corpulence ont leur importance (Athos se bat avec sauvagerie, toute sa masse et son souffle en avant, alors que l'élégant Aramis rivalise de dextérité et d'astuces), les épées font leur poids.

Nullement présentés comme des modèles, les mousquetaires ne reculent pas devant les entourloupes, accumulent maîtresses, nuits alcoolisées et dettes de jeu. Ils sortent également, la plupart du temps, exténués ou blessés de leurs combats. Ils peuvent ainsi partir à quatre pour l'Angleterre et vite être réduits à l'inaction, à l'exception d'un D'Artagnan obligé de se débrouiller seul dans sa mission. L'image légendaire est gentiment écornée. A la fin de leur ultime combat, D'Artagnan et Rochefort finissent littéralement à quatre pattes. Auparavant, ils avaient eu toutes les peines du monde à s'affronter dans la nuit noire d'une forêt seulement éclairée par leur lanterne respective, puis en plein jour sur une rivière gelée rendant leur maintien debout impossible. Assurément singuliers, les duels de Lester ne cherchent pas l'originalité pour l'originalité. Ils provoquent un retour au réel qui démythifie les figures sans que nous leur retirions notre sympathie, l'humour et le plaisir du spectacle aidant. L'érotisme, aussi : Milady, entravée par sa longue chemise de nuit, a ces gestes magnifiques pour la relever sans cesse de la main gauche et tenir de la droite sa dague empoisonnée lui servant à tenir en respect D'Artagnan, son amant d'un soir.

Cheminant entre les Monty Pythons pour certains traits d'humour liés à la représentation du peuple (comme l'aubergiste légèrement dérangé qui finit par réellement passer pour fou aux yeux de tous) et Peter Greenaway pour l'étrange monumentalité et l'éxubérance esthétique caractérisant la cour du roi (ce rapprochement étant, bien sûr, un anachronisme : en 73, Lester visait plutôt le cinéma baroque de Ken Russell, auquel il emprunte d'ailleurs Oliver Reed), ce diptyque se permettant de faire passer le soleil brûlant d'Espagne pour une ambiance française bénéficie d'une distribution hors pair qu'il est difficile de ne pas passer en revue. Michael York est un tempétueux (et souvent peu sensé) D'Artagnan, encadré par trois mousquetaires complémentaires, l'imposant Oliver Reed en Athos, le distingué Richard Chamberlain en Aramis et le filou Frank Finlay en Porthos. Constance, jeune femme en péril, se présente sous les formes avenantes de Raquel Welch, parfaite en miss catastrophe attirante et moins idiote qu'elle n'en a l'air. Geraldine Chaplin est une douce reine de France, Jean-Pierre Cassel un souverain ridicule, Charlton Heston un Richelieu fatigué mais vif d'esprit, Christopher Lee un Rochefort borgne, agile et séduisant (en habit rouge, tel un Dracula, il peut, sans s'en rendre compte, remplir de sang la baignoire de Milady). Quant à Faye Dunaway...

Partant d'aventures masculines, Les trois mousquetaires se révèle un film très féminin. Au-delà de l'importance scénaristique des intrigues amoureuses et d'une affriolante bien que violente bagarre entre Milady et Constance, il faut remarquer par exemple que la plupart des combats de cet épisode se déroulent dans des endroits réservés aux femmes (salle des blanchisseuses, couvent) ou au plus près de ceux-ci (sous les balcons de Milady). Puis, comme l'indique bien, pour une fois, le titre français, le récit se met à tourner, dans le deuxième volet, autour de la vengeance de Milady. Lester fait là de Faye Dunaway l'incarnation du mal absolu à travers ce personnage de courtisane portant la marque infâmante des catins et se jouant en retour des hommes avec une ténacité incomparable. De magnifiques gros plans (et pas seulement sur son décolletté) lui sont octroyés. On en arrive à souhaiter qu'elle survive, au loin, la-bas, entre les mains du bourreau. Auparavant, même les figurants avaient peu de chances de trépasser, mais au final, trois morts assombrissent le paysage, fulgurantes et d'autant plus cruelles. Ultime mélange réussi, ultime plaisir.

****/****

LES TROIS MOUSQUETAIRES (The three musketeers)

LES TROIS MOUSQUETAIRES (The three musketeers)

ON L'APPELAIT MILADY (The four musketeers)

de Richard Lester

(Grande-Bretagne - Etats-Unis - Espagne - Panama / 105 & 108 min / 1973 & 1974)

Point limite zéro

Un homme chargé de livrer des voitures pour un commanditaire décide un jour, sans autre raison apparente qu'un simple pari avec un ami, de rallier Denver à San Francisco en quinze heures, au volant d'une Dodge Challenger blanche. Filant à toute allure, il se retrouve avec les polices de plusieurs états aux trousses mais devient aussi, dans ce laps de temps, une sorte de héros pour la jeunesse rebelle américaine.

Point limite zéro n'est que l'histoire de ces heures-là, borné qu'il est par un départ et une arrivée, relatant un trajet le long duquel se font quelques rencontres et passent plusieurs frissons. A première vue, il n'est axé que sur le partage du plaisir transgressif de la vitesse excessive, plaisir éprouvé par Kowalski, le personnage principal. Celui-ci paraît plutôt impénétrable mais assez rapidement, des retours en arrière commencent à éclairer son passé, d'une manière à la fois directe dans leur forme et étrange dans leur déboulé, et, parallèlement, les rencontres qu'il fait sont si décalées, si abruptes, qu'elles en deviennent plus métaphoriques que factuelles (il semble établir une communication télépathique avec un DJ noir et aveugle relatant ses exploits sur une radio de campagne).

Hachant le récit de la course, les flash-backs déboulent sans être annoncés et paraissent vraiment appartenir à un autre temps. Ils donnent l'impression que Kowalski pourrait avoir eu d'autres vies que la sienne, qu'il a été un flic, un soldat, un coureur automobile, un cascadeur, un convoyeur... Il semble clair que dans Point limite zéro Sarafian effectue un état des lieux de l'Amérique, à travers les contradictions de son personnage, monolithique et affichant pourtant de multiples facettes, mais également à travers les représants de la contre-culture qu'il convoque à l'arrière plan, les autorités et les observateurs immobiles. Et ce constat n'est guère reluisant. Kowalski, d'ailleurs, ne se prend jamais lui-même pour un héros, passe au départ pour un simple excité prenant du speed, coupe le sifflet du DJ lorsqu'il en a assez, exprime finalement, par son geste, un profond désespoir.

Le film de Sarafian, bien que fonçant tout droit vers son but, prend donc plusieurs dimensions. L'une des choses les plus surprenantes est qu'il joue sans cesse du contraste pour en faire son style même. Un plan pourrait le symboliser : une voiture sur la route, au fond du paysage, loin de nous, sans bruit, finit par nous passer sous le nez dans un boucan terrible. Le mixage, sur les plans ou entre eux, multiplie les sauts de valeurs sonores : on passe du silence au bruit, de l'agitation à la stagnation, du lointain au rapproché. Dans le même but, une musique calme peut accompagner une scène de violence et le DJ peut s'exciter dans son local vitré devant les badauds de la rue. Touchant au son comme à l'image, ce type d'organisation donne son dynamisme et son intérêt esthétique au film.

Point limite zéro se vit rapidement apposer le cachet "culte". Il a été récemment l'une des plus évidentes sources d'inspiration de Nicolas Winding Refn pour son magnifique Drive. Je souhaitais le revoir depuis plus de vingt ans, depuis que sa dernière séquence s'était imprimée sur ma rétine d'adolescent pour constituer l'un de mes premiers souvenirs cinématographiques (ou plutôt vidéographique dans ce cas précis). Il ne m'a pas déçu.

Cette agréable révision m'a poussé à découvrir deux autres titres du cinéaste.

Le convoi sauvage

Le convoi sauvage a une réputation presque aussi flatteuse que Point limite zéro. C'est pourtant, à mon sens, un film inférieur et laissant apparaître plus crûment les travers dans lesquels la mise en scène de Sarafian peut tomber. D'ambition, ce western "moderne" n'en manque pas. C'est même cela qui l'écrase, le cinéaste n'ayant, par son style, pas tout à fait les capacités d'atteindre les hauteurs envisagées.

Le film commence par nous cueillir à froid de manière impressionnante : Zachary Bass (Richard Harris), éclaireur d'un convoi de trappeurs est surpris par l'attaque féroce d'un grizzly qui le laisse déchiqueté, uniquement suspendu à un improbable souffle de vie. Abandonné par ses acolytes qui croient ses heures comptées dans cette contrée peuplée de loups et d'indiens, il va s'extraire de son trou déjà creusé, retrouver des forces et rattraper le convoi, bloqué plus loin.

Zachary Bass commence donc par mourir pour mieux renaître. Renaître grâce à la nature, aux tapis de végétaux qui l'ont protégé, aux animaux qui l'ont nourri. Le titre original, Man in the wilderness, est bien plus parlant et adapté que le titre français car c'est effectivement l'histoire d'une survie en pleine nature qui est contée là. Dès lors, suivre les efforts de l'homme seul et blessé, c'est accepter la répétition, la lenteur, le silence, le surplace, au moins pour un temps. C'est en usant d'un réalisme poussé que Sarafian nous montre cette lutte. Or cette approche radicale, si elle permet de prendre ses distances avec un système narratif classique, n'est pas forcément synonyme d'allègement : le cinéaste a ici recours à un symbolisme appuyé. L'anecdote, véridique, est surtout pour lui l'occasion de traiter un grand sujet, le rapport de l'homme à la nature, auquel il ajoute deux autres, la volonté divine et l'emprise du père.

Les dialogues se font alors rares et signifiants, la mise en scène à la fois grandiose et terre à terre, l'ambiance aux confins de l'onirisme. Des flash-backs s'insèrent là aussi. Dans Point limite zéro, ceux-ci en disaient finalement peu sur Kowalski car "arbitrairement" distribués, obscurs dans leurs transitions, peu liés au présent du personnage. Dans Le convoi sauvage, intégrés pour éloigner l'ennui, ils expliquent très clairement un passé et orientent notre regard.

Une autre qualité repérable dans le kaléidoscope du précédent film se transforme ici en défaut : la recherche de l'effet visuel. Se multiplient les plans voilés, par les branchages ou les herbes, ainsi que les plans subjectifs épousant le regard du mourant. Le problème est que la place qui nous est accordée par ces procédés est changeante, que le manque de rigueur nous gêne comme lorsqu'une séquence de caméra subjective nous met soudain dans la peau d'un loup alléché par l'odeur du sang.

Ces scories gâche malheureusement des scènes fortes : un mystérieux discours proféré par un chef indien, l'accouchement d'une femme en pleine forêt... Mais il en reste quelques unes et c'est bien dans l'action que le style de Sarafian passe le mieux. Sans musique, l'incroyable attaque du grizzly et le sauvage combat final marquent l'esprit. Des images impressionnantes et inattendues sont créées, tel celles qui montrent ce bateau trainé entre les arbres et en haut des collines bien avant le Fitzcarraldo d'Herzog.

Mais la meilleure idée du film est sans doute d'avoir demandé à John Huston de jouer le "père", le responsable du convoi. Avec lui s'avancent les ombres de l'African Queen et de Moby Dick. La folle entreprise qui nous est racontée ici n'a rien à envier à celles dont le réalisateur du Trésor de la Sierra Madre était friand. C'est une épopée qui se termine dans une eau boueuse et impraticable, une épopée démesurée et vaine que l'on aurait aimé moins pesante sur les épaules de Sarafian.

Le fantôme de Cat Dancing

C'est en s'extirpant des remous mal maîtrisés du Convoi sauvage que l'on apprécie probablement le mieux la simplicité narrative et esthétique du Fantôme de Cat Dancing, au moins jusqu'à un certain point.

L'histoire, celle d'un gang de braqueurs de train en fuite et "kidnappant" au passage une femme fuyant son mari, se suit avec intérêt malgré son évolution assez classique ménageant embûches, dangers, rejets/rapprochements des protagonistes, éliminations progressives des comparses. Sarafian s'est calmé au niveau de la mise en scène, s'occupant avant tout de ses personnages. Sarah Miles donne l'image d'une femme intéressante, surprenante, indépendante sans le savoir. A ses côtés, Burt Reynolds est très bon dans un registre sobre, protecteur et hanté.

Hanté, oui, car bien sûr, Sarafian ne peut s'empêcher tout de même de charger la mule en recourant à ses inévitables flash-backs explicatifs. Reynolds avait une femme, a abandonné un fils, bref, a vécu un drame. Une fois l'amour scellé, une fois les gêneurs écartés, cet autre western est encore loin de son terme et peine quelque peu à rester stimulant. Le cinéaste ne possède certainement pas la sensibilité nécessaire, il est un homme de l'action et du mouvement qui, lorsqu'il se met à penser, pense un peu trop large. Au-delà de ces trois films, sa carrière semble être malheureusement peu remarquable.

****/****/****

POINT LIMITE ZÉRO (Vanishing point)

POINT LIMITE ZÉRO (Vanishing point)

LE CONVOI SAUVAGE (Man in the wilderness)

LE FANTÔME DE CAT DANCING (The man who loved Cat Dancing)

de Richard C. Sarafian

(Etats-Unis / 100 min, 104 min, 120 min / 1971, 1971, 1973)

Chez l'ami Mariaque, ma troisième contribution, concernant un film qui fait encore son petit effet, en ligne ICI.

Même si on pioche avec parcimonie dans le monde du film de genre et de série, on s'aperçoit assez vite que les productions japonaises des années 60 et 70 se distinguent plus souvent que d'autres par deux caractéristiques qui font notamment le prix de cette Femme scorpion proposée par la Toei en 1972 : l'esthétisme forcené de la mise en scène et ses implications politiques.

Le réalisateur, Shunya Ito, profite de l'explosion des formes cinématographiques ayant eu lieu pendant la décennie précédente et prolonge leurs effets pour dynamiter la mise en forme de son récit. Longues minutes sans accompagnement musical ou partitions pop décalées, mouvements frénétiques ou très calculés de la caméra, procédés de distanciation ou d'identification, filtres de couleur, sauts d'un registre à l'autre (sadisme, grotesque, fantastique, horreur, érotisme), ralentis, éclairs de violence... L'homme derrière la caméra sachant gérer les changements de rythme, ces diverses possibilités s'expriment de la façon la plus aveuglante quand le récit le commande. Par exemple, après une longue exposition sous forme d'évasion manquée, un flash-back, que l'on attendait pas, prend une forme théatrâle, avec panneaux tournants et lumières de scène.

On est assez étonné de voir à quel point la maitrise technique et la vigueur narrative caractérisent cette production. Grâce à cette mise en scène faisant feu de tout bois, on échappe (presque) à la monotonie d'une histoire qui n'est finalement qu'une série d'humiliations subies par une belle jeune femme, sa vengeance proprement dite ne tenant que dans les toutes dernières minutes. Bien sûr, le prix à payer est celui des invraisemblances et des ellipses incongrues, mais l'ambiguïté du décor carcéral, d'apparence tantôt réaliste (pour les scènes les plus humiliantes), tantôt onirique, fonctionne assez bien, comme le jeu "primaire" des couleurs, à travers notamment les uniformes des gardiens et des prisonnières, ces femmes souvent magnifiques et dénudées, soumises aux tourments et aux regards lubriques.

Le film réveille les bas instincts du spectateur mâle, en montrant des donzelles dominées et outragées. Sauf que... Bien sûr, la femme scorpion est indestrucible. Mais plus profondément encore, Ito, après avoir montré ces violences, renverse la perspective en décrivant la révolte des prisonnières. Et dans ces agressions en retour s'inscrit moins une volonté de vengeance qu'un affrontement inévitable entre hommes au pouvoir et femmes trop longtemps écrasées. C'est ici que le film apparaît clairement politique (sans idéalisme pour autant : le groupe de femmes est aussi traversé de violentes tensions). L'autorité masculine et militaire du Japon est bien la cible. C'est une cérémonie officielle qui est perturbée dès les premières images et surtout, c'est l'emblème national qui est souillé régulièrement, sa nature profonde étant dévoilée dans un plan éloquent : un drap blanc se tache peu à peu en son centre à la suite d'un écoulement de sang.

Réputé comme étant au moins du même niveau, Elle s'appelait Scorpion, deuxième numéro d'une série qui se poursuivra bien au-delà, déçoit. Le film démarre exactement de la même façon que le premier, par une humiliation dans un cachot et une cérémonie interrompue. Et il se termine en décalquant toujours le modèle : la vengeance ultime se réalise à l'ombre ou en haut des gratte-ciels, en punissant le Mâle à coups de couteaux.

Entre les deux, Shunya Ito s'efforce pourtant de changer de cadre. Il quitte la prison et suit l'évasion d'un groupe de prisonnières. L'environnement est plus réaliste et la qualité esthétique s'en ressent, tout comme la réflexion politique. Les défauts sont plus criants : l'héroïne est plus un catalyseur qu'autre chose, intouchable et donc moins humaine ; la violence est délavée de ses couleurs pop, devenant plus dérangeante ; les trucs de mise en scène sont d'un usage qui semble moins souple, tendant vers la systématisation (en particulier les panoramiques circulaires ultra-rapides donnant le point de vue de la victime assaillie) ; l'érotisme, bien que plus rare, est mal justifié (deux lesbiennes se pelotent au fond d'une grange, pendant le conciliabule des évadées) ; les excès dans l'interprétation sont légion. Plus mouvementé, ce deuxième volet est paradoxalement plus ennuyeux.

****

****

LA FEMME SCORPION (Joshuu 701-gô: Sasori)

LA FEMME SCORPION (Joshuu 701-gô: Sasori)

ELLE S'APPELAIT SCORPION (Joshuu sasori: Dai-41 zakkyo-bô)

de Shunya Ito

(Japon / 87 min & 90 min / 1972)

Peter Watkins faisant un cinéma d'interpellation, souvent ardu, la possibilité de la rencontre nécessite une disponibilité et une attention sans faille de la part du spectateur. Ayant assisté fatigué à une projection des deux heures quarante cinq de la version cinéma d'Edvard Munch, je dois au film une revanche car je n'ai pu l'apprécier comme je l'aurai souhaité et comme, je le soupçonne, il le mérite. Voici tout de même ce que j’en retiens…

Commençons par dire qu'avec ce si singulier biopic de Munch, Peter Watkins rend l'acte de peindre comme rarement cela a été (ou sera ultérieurement) fait au cinéma. Le contact entre la toile et le pinceau (mais aussi le couteau, puis entre le ciseau et le bois, entre l'instrument de gravure et la plaque...) est filmé au plus près pour que soit transmise la sensation de la matière travaillée, au point que la notion de couleur est ici moins importante que celle d'épaisseur. Munch est un peintre qui s'acharne à superposer et à effacer, qui ajoute des détails pour mieux les recouvrir, qui donne à voir des visages indéterminés.

La mise en scène recherche une sorte d’équivalence à cet art. Les décors sont repoussés hors du cadre par la focalisation sur les visages et, dans les nombreuses scènes à deux personnages, les zooms permettent de faire le point sur l’un tout en laissant l’autre dans le vague. En ces occasions, les visages sont donc rendus aussi flous que dans les tableaux. Les couleurs dans l’image subissent elles aussi une désaturation comparable à celle qui est à l’œuvre chez le peintre. Elle touche jusqu’au rouge du soleil couchant, aux couleurs primaires des robes des danseuses du music hall.

Munch est un artiste qui, pour chaque tableau, progresse à travers l’établissement de couches successives, techniquement mais également "psychologiquement", puisqu’il y fait remonter ses blessures familiales (une enfance dramatique où l’ombre de la mort aura été omniprésente) et amoureuses. Et Watkins va faire de même pour structurer son film. Le son, tout d’abord, est traité de manière particulière. Plusieurs pistes se succèdent ou se mêlent : le son de ce qui se déroule à l’écran, les données biographiques classiques d’un récitant, la lecture d’extraits d’un journal écrit par Munch lui-même… Déjà complexe de par ses sources multiples et ses différences de niveaux, cette bande son ne raccorde pas toujours avec l’image et des chevauchements se créent, parfois même des oppositions ou des dissociations. Le montage s’y met aussi. Des flashs-backs, presque subliminaux à certains endroits, comme autant de réminiscences, viennent constamment s’insérer et bouleverser la linéarité du récit. Le plus souvent, une friction se fait ainsi entre des images de la passion amoureuse et celles de l’enfance douloureuse. On ne compte plus les plans de la sœur de Munch mourante qui se voient accolés à ceux évoquant la relation du peintre avec sa maîtresse, prolongeant l’angoisse jusqu’à ces séquences pourtant lumineuses. Il n’est pas excessif de qualifier Edvard Munch de film morbide.

Les traumatismes et les inquiétudes fondamentales font sans cesse retour. Cela s’accorde avec le travail de Munch qui aime revenir plusieurs fois sur les mêmes motifs et donner vie à des séries. Watkins s’y emploie aussi et cela confère à son film une certaine monotonie. Le récit est stoppé sans signaler de véritable point d’orgue, alors qu’il reste une quinzaine d’années d’activité à traiter. Toute la dernière partie est recouverte de la voix-off du récitant-pédagogue, à peu d’exceptions près, et le cinéaste, y abordant la réception de l’œuvre de Munch par le public et les institutions, insiste énormément sur les rejets qu’elle suscita. Nul doute, alors, que Watkins s’identifie pleinement au peintre.

Reste encore une chose, à propos d’Edvard Munch, assez mystérieuse : le recours systématique, à l’intérieur des plans de la fiction, au regard caméra. Pas un seul plan sur l’acteur principal qui n’en contienne. Watkins a certes passé sa vie de cinéaste à brouiller les repères servant à distinguer documentaire et fiction mais ici, que veulent dire ces regards ? Ils nous provoquent ? Ils dénoncent l’imposture de la reconstitution ? Ils nous rappellent notre position ? Dans ces moments-là, c’est comme si Edvard Munch, pourtant sujet du film, s’extirpait de la représentation. C’est très étrange.

****

EDVARD MUNCH

EDVARD MUNCH

de Peter Watkins

(Norvège - Suède / 165 min / 1974)