****/****/****/****

Trois mois après la première, une deuxième promenade dans la filmographie du cinéaste Gérard Courant, toujours grâce à ses aimables envois, et un modeste soutien au projet pharaonique de Cinéma(ra)t(h)on du Dr Orlof...

Qu'est-ce que Cinématon ? Un film ou des films ? Du cinéma ou de l'archivage ? Une fois que l'on a salué comme il se doit cette entreprise unique en son genre, il s'avère aussi difficile de juger un numéro particulier qu'un florilège de ceux-ci. Car l'objet est multiforme et ses déclinaisons possibles sont infinies (l'avenir permettra-t-il de se faire soi-même son collier de Cinématons favoris ?). Ensuite, on remarque rapidement que la qualité que l'on prête à un Cinématon dépend de très nombreux facteurs, dont certains peuvent lui être totalement extérieurs. Certes, quelques uns, par leur esthétique ou leur originalité de conception, "parlent d'eux-mêmes", mais dans la majorité des cas, l'intérêt suscité peut fluctuer selon notre connaissance du sujet filmé, la place octroyée dans la série visionnée, le contraste provoqué par le rapprochement avec les numéros voisins, ou bien, tout simplement, comme le démontre l'expérience actuelle du Dr Orlof, notre état physique et psychologique. De plus, les "cinématonés" ne s'engagent pas tous dans l'aventure de la même façon. Il y a ceux qui jouent et ceux qui s'efforcent d'être, ceux qui se cachent et ceux qui s'exhibent.

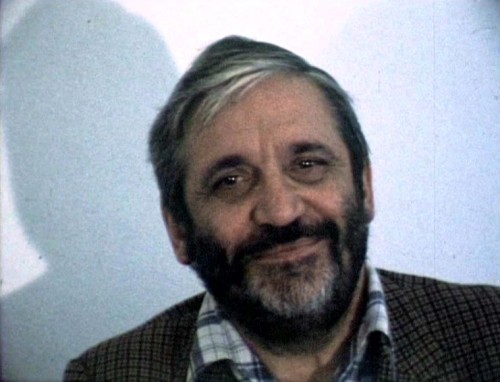

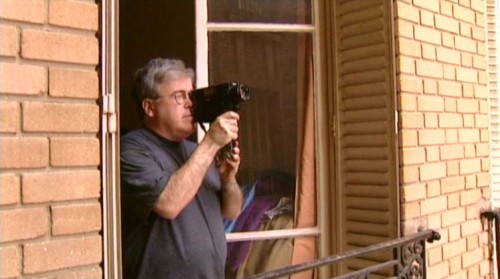

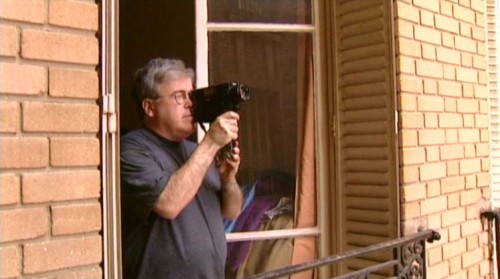

Mais d'ailleurs, qui est "l'auteur" d'un Cinématon ? Gérard Courant en est le réalisateur, le garant technique. Il enregistre sans intervenir, l'œil collé à son viseur, jusqu'à être parfois "victime" (lui ou son matériel) des débordements de ses sujets. Gérard Courant est tel un opérateur Lumière de 1895. Le cadre, le plus souvent fixe, l'absence de son et le grain de l'image donnent un aspect primitif à ces courts métrages de trois minutes chacun. La démarche est directe (une seule prise continue et pas d'échappatoire, sauf à sortir du cadre), ce qui induit une évidente mise à nu du modèle, même brève, même au sein des Cinématons les plus élaborés et les plus scénarisés. Dès lors, tout peut arriver. Hormis les contraintes techniques imposées par Courant, il n'existe pas de règle. Le spectateur passe alors par tous les états.

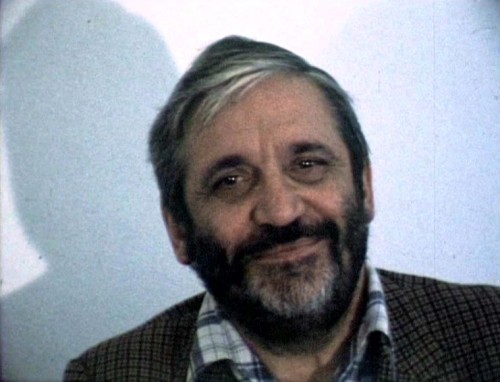

25 Cinématons de cinéastes célèbres est une compilation regroupant des portraits filmés entre 1980 et 1992. On croise donc Joseph Losey qui discute, John Berry qui reste immobile et fixe la caméra, Marco Bellocchio qui ne sait quoi faire, Daniel Schmid qui montre des photos d'Ingrid Caven ou de Fassbinder, Margarethe Von Trotta qui fait la gueule, Jonas Mekas qui boit un verre. Qui retient notre attention ? Aimer un cinéaste, ce n'est pas forcément aimer son portrait. Godard, Wenders, Fuller, Monicelli, par exemple, ne font pas grand chose : leur présence se suffit-elle à elle-même ? En revanche, si Terry Gilliam fait le pitre, il joue plutôt habilement avec les limites du cadre. Manoel de Oliveira laisse son visage être sculpté par la lumière, Carlo Lizzani montre une fausse coquetterie sympathique, Volker Schlöndorff cuisine avec simplicité et Maurice Pialat semble d'abord agacé de devoir poser devant la caméra avant de lâcher quelques sourires entre les mots échangés avec, on l'imagine, Gérard Courant. Le Cinématon de Nagisa Oshima est très étrange. L'homme est assis, impassible et bien habillé, devant une baie vitrée, et dans son dos ne cessent de passer des estivants en maillot de bain. Deux réalités séparées s'affichent. De toutes ces contributions, celle de Fernando Arrabal est la plus originale et la plus travaillée. Délirante, elle prend en compte les contraintes de temps (avec un jeu autour de chronomètres) et de fixité du cadre (un tableau est mis en mouvement en arrière-plan) pour imposer une répétition absurde et burlesque. Et même l'imprévu y a sa place lorsque l'une des cinq lunettes portées par Arrabal tombe accidentellement !

25 Cinématons insolites est une autre sélection thématique, encadrée par le manifeste punk de F.J. Ossang et une auto-mutilation destroy de Laurent Piketty. Dans ce registre-là, ma préférence va plutôt au Cinématon de l'artiste Else Gabriel, véritable petit film d'horreur avec visage maculé, regard vide et rat sur l'épaule. De même, les farces de Roland Lethem (et son visage malléable) et de Jean-Pierre Bouyxou (qui se transporte dans un film coquin du début du siècle) m'ont moins séduit que l'humour naturel de Jacques Monory. Dans un Cinématon, instaurer un suspense intelligent, graphique ou scénique, semble un gage de qualité. C'est le cas par exemple chez Dominique Noguez qui écrit sur son visage ou chez Boris Lehman qui dissimule le sien derrière des feuilles de papier manuscrites. Mais les Cinématons les plus remarquables sont généralement ceux qui interrogent, bousculent, transcendent ou accusent les contraintes du dispositif. Autant un visage insondable et immobile peut ennuyer, autant un cadre soudain vidé (Patrick Poivre d'Arvor quittant son bureau) ou obstrué (le noircissement de la surface du plan par le peintre Ernest Pignon Ernest) peut intriguer, voire fasciner (à la condition qu'il y ait un avant et un après l'évidement ou le remplissage). Le cinéaste belge Jean-Jacques Andrien a une belle idée : prendre avec un Polaroid deux photos, de lui et de Gérard Courant, et les laisser se développer alors qu'il quitte le champ. La durée du film devient alors celle de l'apparition photographique. Gérard Vaugeois procède, lui, à une mise en abyme : face à un miroir renvoyant l'image de la caméra de Courant, il présente (de manière légèrement bordélique) une série de photographies de "cinématonés" célèbres. En fait, le dispositif du Cinématon est tellement simple qu'une seule petite idée peut provoquer un résultat remarquable. Ainsi, Markus Imhoff, cadré de haut en train de nager dans une piscine, par ses mouvements transversaux, crée une dynamique interne inhabituelle. De même, un cadrage serré sur Christian-Marc Bosséno, immobile, s'accompagne d'un défilement flottant et étrange de l'arrière plan : nous sommes en effet sur un bateau longeant le port de Cannes. Terminons cette évocation avec le plus beau Cinématon, du point de vue estéhtique, de la série proposée. Ce n'est pas celui d'Alain Fleischer, dont les flashs très espacés font plutôt mal aux yeux, mais celui du musicien Eric Gérard. Ses jets de peinture sur une vitre balayée par une lumière stroboscopique produisent un superbe effet.

Parmi les récidivistes du Cinématon, l'un des plus réguliers est Joseph Morder. L'homme appartient à la même famille que Gérard Courant, celle des "filmeurs", selon l'expression d'Alain Cavalier. Pour Courant, dresser un portrait plus détaillé de celui qui, depuis 1967, réalise avec sa caméra un "journal intime filmé", semblait donc s'imposer. Ainsi naquit Le journal de Joseph M. Comme souvent, le documentaire épouse la forme du travail du sujet principal afin de mieux en rendre compte. Il s'organise donc autour de deux pôles nommés fantaisie et quotidien. On s'amuse de la plupart des sketchs inventés, en particulier ceux, savoureux et fort bien "joués", mettant en scène Morder et son égérie Françoise Michaud. Les Cinématons consacrés à Joseph M. démontraient d'ailleurs que ce petit bonhomme au visage expressif savait, dès ses débuts, attirer le regard et se mettre le spectateur dans la poche par son humour. Ici, entre deux saynètes, il dialogue avec naturel et pertinence avec Dominique Noguez, Alain Riou ou Luc Moullet, le jeu des questions-réponses éclairant bien sa démarche artistique. Reconnaissons toutefois que l'escapade filmée à Bruxelles nous a paru moins intéressante. Est abordée là la dimension la plus intime du travail de Morder, à travers des retrouvailles avec quelques amis. Proposant moins de réflexions sur la pratique, cette partie peut paraître légèrement "excluante" (Morder utilisant par exemple le mot "Morlock", invention de langage qui n'est pas expliquée dans le film mais seulement dans l'un des bonus l'accompagnant). Mais nous aurions mauvaise grâce à reprocher à Gérard Courant ce détour puisque l'intime est au cœur même du projet du sautillant Joseph Morder.

Arrivant à la hauteur du quatrième et dernier titre de ce lot, nous quittons (à première vue seulement) les rives du documentaire pour entrer dans la fiction (plus précisément : la science-fiction), celle des Aventures d'Eddie Turley.

Dans un futur indéterminé, Eddie Turley, agent secret travaillant pour les Pays Extérieurs, enquête sur les inquiétants événements ayant cours à Moderncity, mégapole dirigée par un Roi tenant la population sous sa coupe et recourant à tout l'arsenal totalitaire, de la surveillance à l'élimination des citoyens. Suivi par la Ministre des Images et agent double Mariola, le héros parvient à détourner les clichés que prend celle-ci et à rendre ainsi compte à ses supérieurs de l'angoissante réalité des choses.

L'intrigue n'est, dans ses grandes lignes, pas foncièrement originale. La réalisation l'est en revanche beaucoup plus. En effet, ce film n'est constitué que d'une série de photographies, environ 2400 (ce sont en fait des photogrammes issus de la pellicule utilisée lors du tournage, ce qui ajoute à l'étrangeté du procédé (*)) et c'est le montage de ces images fixes qui crée le mouvement. Sur celles-ci se posent la seule voix d'Eddie Turley (en réalité celle de l'écrivain Hubert Lucot), des sons d'ambiance, une bande originale épatante (mélange de nappes de progressif, de plages synthétiques et d'expérimentations post-punk). Comme s'intercalent également des cartons semblant extraits d'un journal intime, le tout forme un écheveau relativement complexe au regard de la simplicité du principe de départ.

Le récit progresse à un rythme étrange, par à-coups, ménageant plusieurs pauses et bifurquant à de nombreuses reprises. En plein milieu, trois ou quatre phrases et autant d'images suffisent à raconter une arrestation, un long séjour en prison et une évasion. Ici, il est plus affaire de sensations que d'actions et la scène la plus marquante est celle qui se rattache le moins à une réalité tangible (une lutte magnifique de Turley dans et contre un espace de couleurs, en noir et blanc bien sûr). Contant une sombre histoire et revalorisant avec une belle sensibilité les rapports humains (amoureux, notamment), le film n'oublie pas pour autant de faire sourire. L'humour y est discret mais présent. Une bagarre est vue comme un combat de boxe officiel, des sigles sont savoureusement détournés (les Compagnons du Roi Secret font respecter l'ordre et face à Moderncity se dresse l'Union des Républiques Suicidées et Saccagées) et, parmi les quelques connaissances croisées ici, Joseph Morder, malgré la brièveté de ses apparitions, n'a pas à en faire des tonnes pour être irrésistible dans la peau du Professeur Morlock.

Mais il se passe surtout quelque chose de vraiment étonnant avec ces Aventures d'Eddie Turley. Le cinéaste a ramené des images des quatre coins du monde, de Berlin à Montpellier, de l'Inde au Canada. On y reconnaît par exemple, sans effort, Paris ou New York. Par conséquent, se posent plusieurs questions. Comment peut-il se faire qu'une succession d'images purement documentaires, de prises de vue des villes et des principaux personnages s'y déplaçant, au sein d'espaces jamais modifiés, serve de support à une histoire de SF totalement cohérente ? Comment une image quelconque peut-elle véhiculer un suspense, une angoisse ? Car enfin, une image fixe et muette ne dit rien d'autre que ce que nous voulons lui faire dire, nous, ses spectateurs... Gérard Courant donne une réponse qu'il n'est certainement pas le premier à formuler mais qu'il est toujours bon de rappeler : le sens nouveau naît de l'articulation de ces images les unes avec les autres et de l'adjonction d'une bande son adéquate faisant office de liant. L'illusion est à ce prix et, dans ce cas précis, le noir et blanc aide à l'unification des sources d'images et à la création d'une ambiance particulière.

Dans ce film, l'image d'un taxi new yorkais ou d'un CRS parisien relève d'une simple réalité tout autant qu'elle nourrit un récit original (souvent, elle va même au-delà, puisqu'elle peut signaler par exemple la permanence d'un pouvoir oppresseur). Il n'y a donc pas désamorçage ou parasitage, il y a addition. Lorsque le héros nous présente successivement ses trois contacts féminins dans Moderncity, nous sommes informés, nous assistons à l'établissement de l'un des socles sur lesquels repose le récit, mais, dans le même temps, nous admirons une série de portraits de belles femmes prenant la pose ou s'activant avec grâce devant l'objectif de Gérard Courant.

On trouve chez ce cinéaste un jeu constant entre archaïsme et modernité. En passant par le premier, la forme peut atteindre à la seconde, ou, tout au moins, la pertinence de ce choix d'expression n'est pas démentie. Notons par ailleurs l'existence d'une autre tension, entre le geste expérimental et la notation pédagogique. Je l'avais déjà avancé dans ma première note : les travaux de Courant passionnent souvent par leur façon de montrer, plus ou moins directement, la "fabrique cinématographique" (et en bon et honnête "pédagogue", notre homme cite ici ses sources d'inspiration pendant le générique de fin, d'Orwell à Godard).

Finalement, on éprouve une certaine émotion à voir la transfiguration de ces visages et de ces corps, le dépassement du simple statut documentaire des images et l'ouverture vers l'imaginaire obtenue avec si peu. Partant d'une telle histoire, avec les mêmes limites budgétaires, il est difficile d'imaginer, quelque soit le talent de l'auteur, un résultat probant si le film avait été réalisé en couleurs et en prises de vue animées classiques. Nous aurions eu bien du mal, je pense, à échapper au bricolage et à la blague de potache. Peut-être n'aurait-ce pas été déplaisant mais l'ampleur n'aurait certainement pas été la même. Telle qu'elle est, l'œuvre ne dépare pas aux côtés d'autres OVNI du cinéma français comme Le dossier 51 de Michel Deville ou La jetée de Chris Marker.

(*) : lire à ce sujet les explications du cinéaste données lors d'un entretien qu'il reprend sur son site internet, ici.

25 CINÉMATONS DE CINÉASTES CÉLÈBRES

25 CINÉMATONS DE CINÉASTES CÉLÈBRES

30 CINÉMATONS INSOLITES

LE JOURNAL DE JOSEPH M.

LES AVENTURES D'EDDIE TURLEY

de Gérard Courant

(France / 100 mn, 120 mn, 58 mn, 90 mn / 1993, 1993, 1999, 1987)

MINUIT À PARIS (Midnight in Paris)

MINUIT À PARIS (Midnight in Paris)

SOUND OF NOISE

SOUND OF NOISE

1998 : Pour les deux revues, les temps forts sont souvent les mêmes au fil des mois de cette année-là. Ainsi Woody Allen, Clint Eastwood et Quentin Tarantino se retrouvent en couverture de chaque côté. Nanni Moretti, Eric Rohmer, Cédric Kahn, Brian De Palma, James Cameron (Titanic), Ingmar Bergman (En présence d'un clown), Robert Duvall (Le prédicateur), Hou Hsiao-hsien (Fleurs de Shanghai), Manoel de Oliveira (Inquiétude) et Shohei Imamura (Kanzo Sensei) n'en sont pas loin et, de part et d'autre, apparaissent des textes ou des entretiens autour de La vie est belle de Roberto Benigni, d'Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg, du cinéma de Johan Van der Keuken et de Leo McCarey.

1998 : Pour les deux revues, les temps forts sont souvent les mêmes au fil des mois de cette année-là. Ainsi Woody Allen, Clint Eastwood et Quentin Tarantino se retrouvent en couverture de chaque côté. Nanni Moretti, Eric Rohmer, Cédric Kahn, Brian De Palma, James Cameron (Titanic), Ingmar Bergman (En présence d'un clown), Robert Duvall (Le prédicateur), Hou Hsiao-hsien (Fleurs de Shanghai), Manoel de Oliveira (Inquiétude) et Shohei Imamura (Kanzo Sensei) n'en sont pas loin et, de part et d'autre, apparaissent des textes ou des entretiens autour de La vie est belle de Roberto Benigni, d'Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg, du cinéma de Johan Van der Keuken et de Leo McCarey.

Quitte à choisir : Les trois "doublés" de l'année concernent des cinéastes en forme, les films de Stone, Moretti, Coen, Rohmer, Kusturica, De Palma et Boorman sont de bons crus et les hommages et autres retours vers le passé ne sont guère contestables. En revanche, je ne connais ni le Téchiné, ni le Podalydès, et, tout comme le Kahn, ces Scorsese, Masson et Angelopoulos-là me laissent plutôt froid. Je ne vois donc pas bien comment départager les deux publications. Allez, pour 1998 : Match nul.

Quitte à choisir : Les trois "doublés" de l'année concernent des cinéastes en forme, les films de Stone, Moretti, Coen, Rohmer, Kusturica, De Palma et Boorman sont de bons crus et les hommages et autres retours vers le passé ne sont guère contestables. En revanche, je ne connais ni le Téchiné, ni le Podalydès, et, tout comme le Kahn, ces Scorsese, Masson et Angelopoulos-là me laissent plutôt froid. Je ne vois donc pas bien comment départager les deux publications. Allez, pour 1998 : Match nul.

25 CINÉMATONS DE CINÉASTES CÉLÈBRES

25 CINÉMATONS DE CINÉASTES CÉLÈBRES

THE TREE OF LIFE

THE TREE OF LIFE

L'ÉTRANGE AFFAIRE ANGÉLICA (O estranho caso de Angélica)

L'ÉTRANGE AFFAIRE ANGÉLICA (O estranho caso de Angélica)

1997 : L'actualité place Milos Forman, Clint Eastwood, Raoul Ruiz, Tsai Ming-liang, Takeshi Kitano, Alain Resnais, Shohei Imamura, David Lynch (Lost highway), Manuel Poirier (Marion et Western), Chris. Marker (Level five), Robert Guédiguian (Marius et Jeannette), Abbas Kiarostami (Le goût de la cerise) et Wong Kar-wai (Happy together) sous les feux croisés des deux revues (qui rendent dans le même temps des hommages à Robert Mitchum, James Stewart, Marcello Mastroianni et Marco Ferreri).

1997 : L'actualité place Milos Forman, Clint Eastwood, Raoul Ruiz, Tsai Ming-liang, Takeshi Kitano, Alain Resnais, Shohei Imamura, David Lynch (Lost highway), Manuel Poirier (Marion et Western), Chris. Marker (Level five), Robert Guédiguian (Marius et Jeannette), Abbas Kiarostami (Le goût de la cerise) et Wong Kar-wai (Happy together) sous les feux croisés des deux revues (qui rendent dans le même temps des hommages à Robert Mitchum, James Stewart, Marcello Mastroianni et Marco Ferreri).

Quitte à choisir : Les Belvaux, Forman, Imamura et bien sûr Hitchcock font de belles couvertures. Mais ni Hou Hsiao-hsien, ni Eastwood, ni Almodovar ne m'ont véritablement transporté cette année-là. Pas plus que John Woo, ce qui est pour moi plus habituel. En revanche, je ne connais pas le film de Jacquot. Dans la colonne d'en face, dire que ce Donen n'est pas mon préféré n'a donc guère de conséquence puisque tout le reste me va, notamment la série de couvertures menant de septembre à décembre et qui est tout à fait remarquable. Allez, pour 1997 : Avantage Positif.

Quitte à choisir : Les Belvaux, Forman, Imamura et bien sûr Hitchcock font de belles couvertures. Mais ni Hou Hsiao-hsien, ni Eastwood, ni Almodovar ne m'ont véritablement transporté cette année-là. Pas plus que John Woo, ce qui est pour moi plus habituel. En revanche, je ne connais pas le film de Jacquot. Dans la colonne d'en face, dire que ce Donen n'est pas mon préféré n'a donc guère de conséquence puisque tout le reste me va, notamment la série de couvertures menant de septembre à décembre et qui est tout à fait remarquable. Allez, pour 1997 : Avantage Positif.

DETECTIVE DEE : LE MYSTÈRE DE LA FLAMME FANTÔME (Die Renjie)

DETECTIVE DEE : LE MYSTÈRE DE LA FLAMME FANTÔME (Die Renjie)