****

(Chronique dvd parue sur Kinok)

Sur la jaquette de ce DVD concocté par les éditions Montparnasse, se trouvent deux assertions qui méritent d'être nuancées. La première se niche dans l'accroche tirée d'une critique de Télérama : "Un diamant noir oublié". Le dernier terme semble excessif et mal choisi. En effet, si cette nouvelle vie donnée au film de Peter Fleischmann a de quoi réjouir le cinéphile, Scènes de chasse en Bavière n'est jamais tombé dans le puits sans fond des œuvres invisibles. Sorti dans les salles françaises en 1970, il a pu bénéficier depuis de quelques passages à la télévision et d'une édition en cassette VHS au début des années 90, avant une reprise au cinéma fin 2009. Surtout, après avoir découvert ce film inconfortable, que ce soit sur l'un ou l'autre de ces supports, le spectateur a peu de chances de "l'oublier" par la suite (il y a peut-être confusion entre l'œuvre, dont le titre au moins est connu, et la carrière de son auteur, qui ne ré-éditera apparemment jamais ce coup de maître malgré plusieurs tentatives et qui connaîtra moins d'honneurs au cours des années 70 que ces principaux coreligionnaires du "nouveau cinéma allemand").

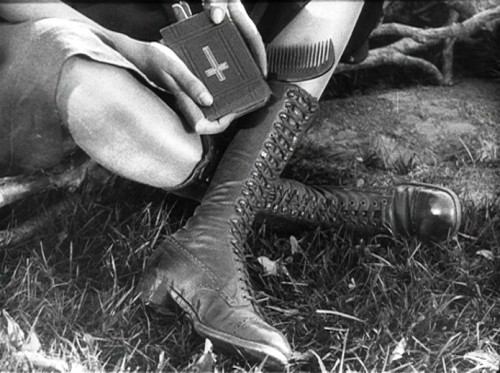

La deuxième, lisible dans le texte de présentation, donne plus à réfléchir et va nous permettre d'entrer dans le vif du sujet. L'éditeur avance que la force du film est due notamment au fait que "le réalisateur a pris soin de ne pas dater son œuvre". Certes, Peter Fleischmann a braqué sa caméra sur une communauté rurale extrêmement conservatrice, un groupe semblant refuser toute évolution d'ordre moral. Des analogies, sur lesquelles nous reviendrons, indiquent que ces êtres humains en restent, sur bien des plans, à l'état animal. Les rites, la tradition, l'ordre ancestral structurent cette micro-société. Le film, qui s'est ouvert sur une messe, se clôt avec un banquet et apparemment les terrifiants évènements ayant eu lieu entre ces deux moments de communion n'ont ébranlé aucune conscience, n'ont provoqués aucun changement notable dans la population. Ce sentiment d'immuabilité peut donc, effectivement, participer à la portée universelle du propos et laisser imaginer un déplacement aisé de l'argument en d'autres lieux ou d'autres époques. Toutefois, le récit de Scènes de chasse en Bavière, n'est pas plus situé hors du temps que dans un lieu imaginaire (le titre du film est déjà suffisamment clair). Présence d'un petit groupe de travailleurs immigrés turcs, vues d'une autoroute à proximité du village, passages réguliers d'avions militaires dans le ciel, jeune homme aux cheveux longs traînant au bar, juke box et radio portative : les marqueurs temporels ne manquent pas et indiquent la contemporanéité de l'action. Fleischmann, inquiet, parle donc de ce qui est, et si la réflexion qu'il propose d'entamer peut être élargie à l'envie, ses bases n'ont rien d'abstrait.

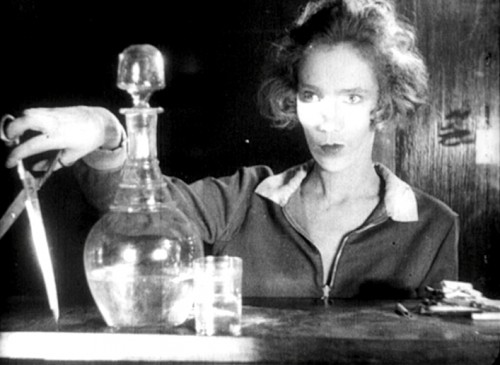

Cette chronique de la haine ordinaire et de l'éradication de l'autre, le cinéaste lui donne la forme d'un terrible engrenage menant de façon glaçante à l'inéluctable. Méthodiquement, les étapes sont décrites : l'arrivée du corps étranger (ou le retour, puisqu'il s'agit d'un jeune homme revenant chez sa mère après un long séjour "à la ville"), le déploiement des ragots, les manifestations d'agressivité, l'élément déclencheur du drame et enfin la chasse à l'homme. Mais cette progression concertée ne se transforme pas en marche à pas forcés pour le spectateur. Celui-ci n'est pas soumis à un dispositif rigide. Le film possède tout d'abord une valeur documentaire, les activités, les travaux, les coutumes, étant finement observés et l'usage du noir et blanc participant au côté brut de la captation. Fleischmann, recherchant une certaine vérité des comportements, articule avec souplesse les échanges qui provoquent l'amplification de la rumeur dévastatrice.

Après la séquence de la messe puis celle de l'arrivée d'Abram sur la place du village, au milieu des habitants, le cinéaste enchaîne avec des images de l'intérieur d'une porcherie. L'analogie est ainsi posée dès le début du film : les humains ne se comportent pas mieux que des animaux. Tels qu'ils sont montrés, les cochons semblent avoir trois activités principales : couiner, manger et se reproduire. Les villageois ont à peu près les mêmes. En conséquence, la séquence centrale, longue et frontale, de la mise à mort du cochon, de son découpage et de sa cuisson, choque moins par ce qu'elle montre que par ce qu'elle insinue quant à la suite dramatique des événements, puisque ceux qui effectuent ce travail somme toute banal à la campagne ne cessent de parler, tout en s'affairant autour de l'animal, du cas d'Abram.

Face aux médisants, ce dernier commet sans doute l'erreur de réagir de la plus mauvaise des façons, ne choisissant ni le démenti ni l'affirmation mais plutôt la distance ironique, avant le silence et l'esquive. Ce faisant, il se place à un niveau auquel ses tourmenteurs n'ont pas accès. Il ne joue pas leur jeu, contrairement aux deux autres figures de marginaux, celle de la fille facile du village, tolérée (jusque dans l'église) car soulageant la pression sexuelle des mâles du groupe et celle de l'idiot, qui amuse les enfants. Cependant, c'est avec l'un de ces deux-là qu'une issue serait possible pour Abram.

Ce personnage de victime, Peter Fleischmann n'en fait pas un pauvre innocent et de là vient la force dérangeante de son film. Si calme et si réservé, si habile de ses mains pour réparer les machines agricoles, Abram est terriblement maladroit dans son comportement. La façon dont il repousse la "putain" du village ne nous le rend guère sympathique et les gestes de tendresse équivoques qu'il a à l'encontre du jeune idiot ne laissent pas de doute quant à ses intentions. Abram (joué par Martin Sperr, auteur de la pièce originale) vaut-il mieux qu'un autre pris isolément ? N'est-il pas coincé dans ce système infernal qui pousse les faibles à trouver encore plus faible qu'eux afin d'oppresser à leur tour ? La description politique est angoissante. Peter Fleischmann, affligé par l'agressivité éclatant dans les rapports entre les êtres humains, a enregistré sans broncher des plaisanteries qui ont tout de l'invective haineuse, des jeux entre ouvriers locaux et immigrés ne se délestant pas de leur part de violence, des scènes de rigolade et de beuveries qui menacent de tourner au viol collectif. Sans passer par le prêche, il a rendu compte d'un abominable effet d'entraînement de groupe et des méfaits du repli communautaire, même au sein des populations se croyant les plus vertueuses. En 2011, Scènes de chasse en Bavière n'a rien perdu de son pouvoir de sidération et ceux qui le découvriront aujourd'hui ne seront probablement pas prêts de "l'oublier".

SCÈNES DE CHASSE EN BAVIÈRE (Jagdszenen aus Niederbayern)

SCÈNES DE CHASSE EN BAVIÈRE (Jagdszenen aus Niederbayern)

de Peter Fleischmann

(Allemagne / 82 mn / 1969)

LA NUIT DE SAN LORENZO (La notte di San Lorenzo)

LA NUIT DE SAN LORENZO (La notte di San Lorenzo)

1993 : Idrissa Ouédraogo, Jane Campion, Alain Resnais et Hou Hsiao-hsien (Le maître de marionnettes) s'expriment dans les deux revues, qui ont le même intérêt pour Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel de Laurence Ferreira Barbosa et les films de Manoel de Oliveira, Le jour du désespoir et Val Abraham. Rétrospectives et inédits font que les noms de Mizoguchi, Naruse, Buñuel, Mankiewicz, Fassbinder, Mann et Guitry se retrouvent dans les sommaires. En revanche, la comédie à la française n'est pas abordée par le même versant : alors que les Cahiers rencontrent Jean-Marie Poiré et Christian Clavier pour Les visiteurs, Positif préfère s'entretenir avec Patrice Leconte à l'occasion de Tango.

1993 : Idrissa Ouédraogo, Jane Campion, Alain Resnais et Hou Hsiao-hsien (Le maître de marionnettes) s'expriment dans les deux revues, qui ont le même intérêt pour Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel de Laurence Ferreira Barbosa et les films de Manoel de Oliveira, Le jour du désespoir et Val Abraham. Rétrospectives et inédits font que les noms de Mizoguchi, Naruse, Buñuel, Mankiewicz, Fassbinder, Mann et Guitry se retrouvent dans les sommaires. En revanche, la comédie à la française n'est pas abordée par le même versant : alors que les Cahiers rencontrent Jean-Marie Poiré et Christian Clavier pour Les visiteurs, Positif préfère s'entretenir avec Patrice Leconte à l'occasion de Tango.

Quitte à choisir : De belles choses de part et d'autre mais aussi quelques choix de films que je n'apprécie que modérément, voire pas du tout (le Téchiné, le Collard, le Godard, le Spike Lee, le Ouédraogo, le Miller, le Kieslowski). Je regrette de ne pas pouvoir juger le Ferrara ni le Corman (l'une des couvertures les plus marquantes des Cahiers de l'époque). Allez, pour 1993 : Match nul.

Quitte à choisir : De belles choses de part et d'autre mais aussi quelques choix de films que je n'apprécie que modérément, voire pas du tout (le Téchiné, le Collard, le Godard, le Spike Lee, le Ouédraogo, le Miller, le Kieslowski). Je regrette de ne pas pouvoir juger le Ferrara ni le Corman (l'une des couvertures les plus marquantes des Cahiers de l'époque). Allez, pour 1993 : Match nul.

DURA LEX (Po zakonu)

DURA LEX (Po zakonu)

LE MASSEUR (Masahista)

LE MASSEUR (Masahista)

SA MAJESTÉ DES MOUCHES (Lord of the flies)

SA MAJESTÉ DES MOUCHES (Lord of the flies)

TOKYO !

TOKYO !

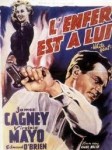

L'ENFER EST A LUI (White heat)

L'ENFER EST A LUI (White heat)