Dernière note de ma série consacrée aux films vus au 40e Festival International du Film de La Rochelle. Y était rendu, en sa présence, un hommage au cinéaste portugais Miguel Gomes. Tabou, son troisième long métrage, sortira dans les salles le 5 décembre prochain. Ce sera l'un des plus beaux films de cette année 2012.

****

Miguel Gomes est joueur.

La gueule que tu mérites

Le premier jeu est un jeu d'enfants. Il se joue en deux parties.

Partie 1. Francisco travaille dans l'éducation. Aujourd'hui, c'est à la fois son anniversaire et le carnaval d'école. Il est donc habillé en cowboy. Il n'est pas très aimable, râle sans cesse après les gamins et après sa copine, qu'il semble d'ailleurs tromper avec une collègue.

Entre deux bouffées de comédie musicale, Miguel Gomes fait preuve d'un humour pince-sans-rire, un humour décalé passant essentiellement à travers les dialogues et le montage (qui fait aussitôt succéder à une chute la pose d'un bandage). Nous sommes à la fois avec les personnages et légèrement en retrait. Une musicalité naît, l'attachement se fait, une sensibilité "pop" émerge. Miguel Gomes, avec La gueule que tu mérites, passe en quelque sorte pour un cousin portugais de l'Argentin Martin Rejtman dans sa façon de faire un "cinéma du sourire". Attention, je n'ai pas dit "en coin". Et plaçant cela, je ne pense pas non plus à quelqu'un comme Wes Anderson : Gomes, lui, ne fait pas garder à Francisco son costume de cowboy sans une bonne raison. Par ailleurs, son cinéma est bien plus libre que celui de l'Américain.

Partie 2. Francisco est tombé malade dans sa maison de campagne. Sans doute imagine-t-il... Comme chez Blanche-Neige, sept hommes doivent s'occuper de sa santé mais surtout doivent suivre les règles d'un jeu qu'il a inventé.

Très vite au sein de son film, Gomes redistribue donc les cartes. Francisco disparaît totalement du champ. L'incongruité vire à l'absurde, seule règle à suivre dorénavant. Les sept personnes qui interviennent maintenant se croisent incessamment dans un ballet de plusieurs jours scandés par des cartons dessinés comme dans la littérature jeunesse. De fait, la seule logique qui vaille est celle de l'enfance. Le parti pris de Gomes est simple : faire que les adultes se comportent comme des enfants, sans exception, sans déviation, sans retour. Alors les chamailleries, les épreuves, les frissons devant les contes et la magie, mettent en action ces corps trop grands. Le résultat sur l'écran est littéralement déroutant puisque tout peut advenir. Il procure également des sentiments mélangés devant ce qui apparaît tantôt comme un savoureux décalage, tantôt comme du burlesque un peu laborieux. Quand la forme du film elle-même se met au diapason de cette liberté, comme à l'occasion d'un emboîtement narratif vertigineusement ruizien, l'expérience porte ses plus beaux fruits.

Ici la (double) question est la suivante : si un trentenaire peut se comporter en gamin capricieux, un film entier peut-il tenir sur cette contradiction, et le sens donné aux actes peut-il s'échapper pour retrouver une innocence originelle, sans médiation, de façon directe ?

Ce cher mois d'août

Le deuxième jeu est plus long. Il consiste à faire naître une fiction.

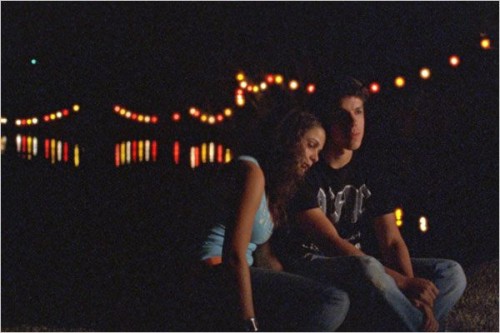

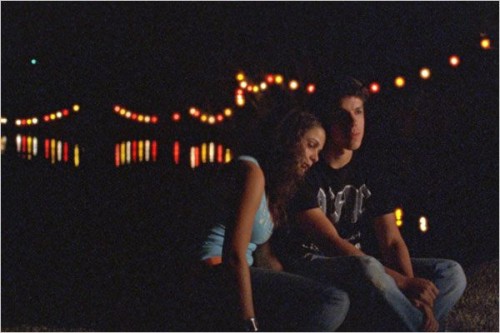

Ce cher mois d'août, c'est l'histoire d'une fille, de son père et de son cousin, tous les trois faisant partie d'un groupe de bal en tournée estivale dans les villages portugais. Mais cette histoire, au début en tout cas, elle n'est pas sur l'écran. Elle n'apparaît pas et pourtant elle est déjà en place... Le film commence comme un assemblage de repérages, d'éclats de réel, de prises de vues enregistrant des groupes de musique populaire portugaise et les lieux dans lesquels ils jouent les soirs d'été. On pense s'aventurer dans un documentaire très personnel, un sujet local que le cinéaste porterait en lui depuis longtemps. Mais des indices font réfléchir, le plus clair étant l'apparition d'une équipe de tournage. De manière progressive, la fiction s'en mêle, l'imbrication devenant de plus en plus complexe au fil du temps. Un plan documentaire recèle une "histoire" ou bien le réel s'invite dans un récit. Un glissement insensible s'opère pour finalement lancer la fiction dramatique, nourrie de tout ce qui l'a précédée, un lieu, une anecdote, une figure.

Miguel Gomes s'est d'abord attaché à montrer le très particulier, ce qui l'entoure et qui n'a pas, a priori, un intérêt extraordinaire, seulement un certain pittoresque (par ailleurs, il croit fermement à la sublimation des éléments les plus "basiques" de la réalité par le cinéma : un bal populaire, une chanson de variété, un personnage local, un habitant comme les autres). Si Ce cher mois d'août est lent et long, c'est que le travail doit être patiemment réalisé, que l'idée du temps qui coule doit être suffisamment transmise pour provoquer l'ouverture d'esprit. Le cinéaste fait le pari de l'attention continue du spectateur lors de cette nouvelle expérience narrative. Et lorsque le mélodrame se déploie, on se dit effectivement que pour être incarné d'aussi belle manière, il a fallu que les corps qui le soutiennent aient été filmés ainsi, approchés et captés dans leurs élans les plus naturels.

Ce film est un chant de liberté. La liberté procurée par les jours chauds de l'été, les soirs de bal sur les places publiques et les après-midi de baignade dans les rivières. Tout est fluidité, sensualité, présence au monde, humour (un gag hilarant clôt le film de pertinente et merveilleuse manière : on reproche à l'ingénieur du son d'avoir enregistré, au moment des prises, des bruits qui "n'existent pas dans la réalité").

A travers Ce cher mois d'août, est formulée la question : un récit peut-il naître avec le temps sous nos yeux, comme de lui-même, au lieu d'arriver à nous déjà scellé ?

Tabou

Le troisième jeu est un jeu de mémoire.

Pilar est une militante catholique qui s'enquièrent régulièrement de la santé de sa voisine Aurora, vieille dame digne mais colérique. Lorsque celle-ci meurt, son histoire est racontée. Dans le temps, elle avait en Afrique une ferme et un amant...

Après un magnifique prologue illustrant une légende, s'ouvre une nouvelle œuvre à deux volets. La première partie de Tabou, contemporaine, est filmée avec simplicité bien que baignant dans le même (superbe) noir et blanc que le reste. C'est une succession de jours de fin d'année. Ces datations, le calme apparent, la sensation hivernale, l'ombre de la mort, font craindre une échéance. Mais tout ne s'arrête pas à minuit le 31 décembre. Une nouvelle année commence derrière. Le temps présent passe, c'est celui du non-événement.

Il faut qu'un passé soit raconté pour entrer dans l'Histoire et en même temps pour placer des bornes narratives. Le titre de la deuxième partie est "Paradis" alors que celui de la première était "Paradis perdu". Sa principale caractéristique est d'être sonore mais muette. Sur l'écran, les gens parlent mais on ne les entend pas, alors que les bruits naturels émanant de leur environnement ou la musique diffusée arrivent très bien à nos oreilles. La seule voix qui nous guide est celle du conteur, voix off se posant sur les images et expliquant parfois ce que l'on ne voit pas. Cette voix prend en charge le récit et en libère toute la puissance.

Le cinéma de Miguel Gomes est d'une grande douceur, même si il peut être traversé par des tensions dramatiques. De façon identique, la beauté visuelle comme le sérieux de l'entreprise n'imposent pas un rejet de l'humour ni l'invention de détails d'apparence anachronique (les dire "hors du temps" serait plus juste). Cette légère distance qui est introduite parfois n'a cependant rien à voir avec un quelconque second degré ou une ironie facile. Les saynètes musicales, par exemple, trahissent bien un goût, un amour et non un besoin de placer quelques références.

Film après film, l'image qu'obtient Gomes devient de plus en plus éclatante et sensuelle, Tabou constituant, au moins de ce point de vue, un véritable sommet. Mais le son, lui aussi, est ciselé de manière unique. On le notait dès La gueule que tu mérites, Miguel Gomes aime travailler par superpositions et chevauchements, des musiques, des bruits, des voix pouvant même s'inviter depuis le hors-champ ou depuis un "hors-temps". Se fait sentir alors la présence de quelque chose de sous-jacent, quelque chose qui chemine sous la surface, et, dans le cas de Tabou, quelque chose d'immémorial. L'une des idées fortes du film est celle de la permanence de la mémoire, et précisément, d'une mémoire particulière (on pourrait rapprocher l'interrogation de Gomes de celle de Malick, la grandiloquence en moins). Cette réflexion recoupe bien sûr, immanquablement, celle portant sur l'histoire du cinéma. Si la pureté et l'éblouissement du cinéma muet peuvent être retrouvés, sous une forme ou une autre, c'est bien qu'il en subsiste des traces dans les images d'aujourd'hui. Sur ce plan-là, le geste de Gomes s'éloigne à la fois de la reproduction d'Hazanavicius et du requiem de Carax. C'est un geste de joueur, de parieur, de chercheur. Un geste calme et réflechi qui donne confiance et espoir.

La question que pose Tabou ? Pouvons-nous, tous ensemble, retrouver notre innocence devant le spectacle, accéder à nouveau à une certaine pureté du regard et à un niveau de croyance élevé ?

Le cinéma de Miguel Gomes (auteur "aventurier", comme le qualifie fort justement un ami dans sa présentation) est l'un des plus libres et des plus stimulants qui soient. Il faut bien sûr, pour en profiter pleinement, accepter une suspension, accorder une grande attention et s'abandonner au temps. Cet admirable Tabou refuse la facilité du mélange des époques, il est d'une seule coulée. Cela représentera peut-être, pour certains, une difficulté. C'est pourtant sa force, sa qualité, sa beauté, son honnêteté. Il faut absolument le découvrir.

****/****/****

LA GUEULE QUE TU MÉRITES (A cara que mereces)

LA GUEULE QUE TU MÉRITES (A cara que mereces)

CE CHER MOIS D'AOÛT (Aquele querido mes de agosto)

TABOU (Tabu)

de Miguel Gomes

(Portugal, Portugal - France, Portugal - Allemagne - Brésil - France / 110 min, 150 min, 120 min / 2004, 2008, 2011)

SUPER 8

SUPER 8

LA GUEULE QUE TU MÉRITES (A cara que mereces)

LA GUEULE QUE TU MÉRITES (A cara que mereces)

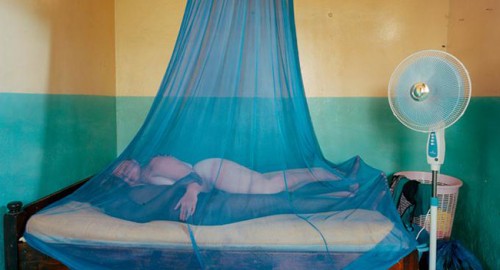

PARADIS : AMOUR (Paradies : Liebe)

PARADIS : AMOUR (Paradies : Liebe)

TO ROME WITH LOVE

TO ROME WITH LOVE

THE DEEP BLUE SEA

THE DEEP BLUE SEA

COSMOPOLIS

COSMOPOLIS

JOURNAL DE FRANCE

JOURNAL DE FRANCE

HOLY MOTORS

HOLY MOTORS

MISS BALA

MISS BALA

LES RÊVES DANSANTS, SUR LES PAS DE PINA BAUSCH (Tanzträume)

LES RÊVES DANSANTS, SUR LES PAS DE PINA BAUSCH (Tanzträume)