****/****/****/****

Par l'aimable entremise du Dr Orlof et grâce à la générosité du cinéaste lui-même, qui m'a fait parvenir quatre de ses DVD, j'ai découvert ces jours-ci le travail de Gérard Courant.

Son œuvre la plus connue est un film commencé en 1977/78 et dont on ne sait quand il prendra fin exactement. Il affiche, à ce jour et provisoirement, une durée légèrement supérieure à 150 heures. Mais on peut tout aussi bien considérer qu'il s'agit en fait de 2347 petits films (pointage du 8 février 2011). Ce sont les Cinématons.

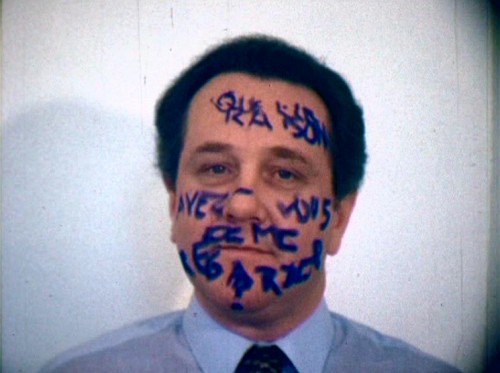

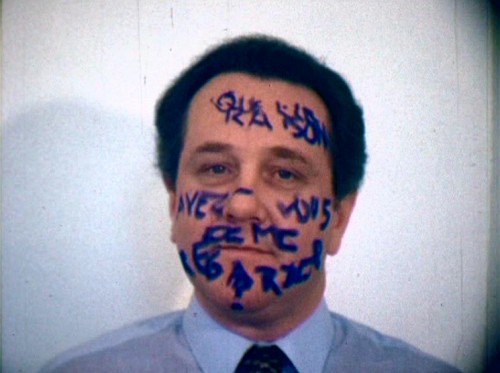

Cinématon est, selon les mots de son inventeur, "une série cinématographique de portraits filmés montrant une personnalité des arts, de la culture, de la politique ou du spectacle, en un seul gros plan fixe et muet, dans lesquels elle est libre de faire ce qu'elle veut". Précisons que les célébrités s'y bousculent, de Jean-Luc Godard à Vincent Roussel, et ajoutons que le format est celui du Super 8 et que la durée du plan est limitée à 3 minutes 30 à peu près.

Le film 2000 Cinématons est présenté par Gérard Courant comme un "patchwork" célébrant l'arrivée au numéro 2000 de la série (au moment, bien sûr, du passage... à l'an 2000). S'y mêlent quelques Cinématons livrés in extenso et beaucoup d'extraits, des rencontres avec plusieurs personnalités jadis filmées et livrant leur propre analyse de ce projet fou, des extraits d'émissions de télévision dans lesquelles Courant fut invité, des images du cinéaste au milieu de ses archives, des cartons explicatifs etc... Si le documentaire en lui-même déçoit un peu, c'est qu'il prend avant tout la forme d'un outil de promotion d'un objet insaisissable, simple comme bonjour et pourtant éminemment complexe, une série dont la longévité dit déjà l'importance.

De plus, dès le début, ceux que Courant retrouve pour l'occasion analysent parfaitement toutes les raisons de cette importance. Les propos que tiennent d'emblée Jacques Dutoit, Dominique Noguez, Georges Londeix ou Luc Moullet sont si pertinents que l'on a, pour ainsi dire, plus grand chose à penser derrière.

Mais ce sentiment de frustration tend à se dissiper quelque peu sur la durée du film, dans lequel il ne faut pas chercher une progression narrative classique. En cela, 2000 Cinématons rend justice à la série qu'il célèbre. En cela aussi, il appartient au genre expérimental. Il est d'ailleurs amusant de voir Gérard Courant mégoter sur cette appartenance via l'un des cartons qu'il insère car il parle bel et bien lui-même à ses "modèles" d'une "expérience" et Dominique Noguez et Dominique Païni le rattachent sans hésiter à ce "courant" (désolé...).

En fait, comme dans une série (souvent, en tout cas), c'est l'accumulation qui donne finalement sa forme à l'ensemble. 2000 Cinématons s'arrache sur la durée, notamment par la reprise, à l'approche de son terme, du choix de montrer l'envers du décor (la fabrication d'un Cinématon) et surtout par les propos forts de Joseph Morder et de Vincent Nordon (ainsi que par le regard noir de Maurice Pialat).

Chambery-Les Arcs laisse un sentiment très semblable. C'est une "vélographie", une ode au cyclisme composée sur le mode de l'alternance chapitrée de souvenirs d'enfance de Courant, au temps des Tours de France des années Anquetil-Poulidor, classeurs et coupures de presse à l'appui, et de rencontres avec d'autres passionnés de vélo. Cette petite chaîne constituée tend vers un point : le suivi, en voiture autorisée, de l'étape de montagne entre Chambéry et Les Arcs lors du Tour 96.

Une dizaine de chapitres découpe le documentaire mais je l'ai vu comme un film en deux parties. La première n'est pas désagréable du tout mais m'a paru pâtir de son aspect rudimentaire (qui, ailleurs, peut servir très favorablement le cinéma de Courant) et être un peu forcée dans les petites saynètes mettant en scène le cinéaste et ses amis journalistes Pierre Vavasseur (qui l'invite à suivre la fameuse étape dans la voiture du Parisien) et Alain Riou (à qui il lance le défi de monter, ensemble, au moins deux des trois cols au programme des coureurs).

Comme tout passionné, Gérard Courant raconte la petite et la grande histoire du vélo, nous abreuve d'anecdotes et va jusqu'à rencontrer Mme Janine Anquetil pour en placer une nouvelle. Amateur moins inconditionnel (du genre à ne regarder que quelques étapes de montagne chaque année), je me suis retrouvé là dans la position ambigüe de celui qui se retrouve face à un grand collectionneur : à la fois intéressé et un brin perplexe. En fait, j'ai tiré la conclusion que cette partie m'a laissé insatisfait pour une raison simple : le manque d'images illustrant les exploits racontés. Je me suis retrouvé dans le même état de frustration que le petit Courant devant patienter quelques années chez ses parents sans télévision.

Mais tout à coup, ces images arrivent. Pas exactement, celles attendues, mais celles des ascensions successives par la paire Courant-Riou du Col de la Madeleine et du Cormet de Roselend. Et c'est une bouffée d'air frais... Courant bascule en quelque sorte de l'essai au reportage et nous intéresse, à notre grande surprise, plus dans ce registre. La double montée, longue, étirée, se vit comme une étape du tour : efforts, suspense, caprices météorologiques, informations chiffrées, impondérables (glorieuse incertitude du sport : le chien sans collier Raoul va-t-il faire chuter l'un des deux amis ?)... Ensuite, nous retrouvons Gérard Courant au "Village du Tour", au matin de l'étape, en train d'interroger quelques anciens champions croisés au hasard. Ici, le goût de l'anecdote provoque le dialogue, qui en devient extrêmement vivant. Notre plaisir est alors de guetter les réactions de chacun. Peu après, Chambéry-Les Arcs se termine par des bribes de l'étape vue de la voiture du Parisien... dans le brouillard, ce qui aide à clore le film sur une jolie tonalité.

Une personnalité se retrouve à la fois dans 2000 Cinématons et Chambéry-Les Arcs, il s'agit du cinéaste Luc Moullet. En 2000, Gérard Courant lui a consacré un portrait d'une petite heure, titré L'homme des roubines. Une roubine est une formation géologique très particulière que l'on trouve notamment dans le sud-est de la France et c'est là que Moullet est filmé, sur les lieux de son enfance qu'il ne quitte jamais vraiment, y situant même l'action de plusieurs de ses films (essentiellement ceux de ses débuts, comme Les Contrebandières, Terres Noires et Une aventure de Billy le Kid, dont nous voyons des extraits).

L'homme des roubines nous invite à une ascension : un lieu et une altitude, toujours plus élevée, sont annoncés et nous y retrouvons aussitôt Luc Moullet, prêt à s'adresser à nous. Encore une fois, le procédé est aussi simple que riche de prolongements et il est à la base d'un portrait d'artiste très original, fort éloigné des résultats souvent formatés que produisent ce genre d'exercice. C'est d'abord un portrait "incomplet" puisque l'on s'étonne par exemple de ne pas y trouver prononcés une seule fois les expressions "Cahiers du Cinéma" et "Nouvelle vague". Mais cette approche peu classique n'empêche pas d'obtenir un portrait "juste", et, encore moins, de piquer notre curiosité pour son sujet (ma connaissance du cinéma de Luc Moullet se limite à celle des Sièges de l'Alcazar).

La complicité qui unit Courant et Moullet ne fait guère de doute et nous nous demandons parfois qui a décidé de telle mise en scène. Dans le regard de l'un, que l'on ne voit jamais, comme dans l'œil de l'autre, toujours au centre de l'image, brille une malice certaine. Luc Moullet, avec son débit si particulier, cultive l'art du récit et de la chute, se délectant de trouvailles déroutantes tombant en fin de phrases comme un improbable couperet. Les piques qu'il adresse aux écoles de cinéma sont l'un des signes de son indépendance farouche.

Mais si le portrait est si réussi, c'est qu'il montre parfaitement comment un homme vit pour le cinéma. Parfaitement car simplement et, parfois, indirectement, puisqu'en parlant des roubines, de sa famille, des villages de la région ou des employés du fisc, Luc Moullet parle aussi de son art. Bien sûr, il livre également des anecdotes savoureuses de tournage et des petites leçons très pratiques de réalisation. Ainsi, comme la plupart des meilleurs documentaires sur le cinéma, L'homme des roubines nous séduit parce qu'il part du concret, du travail, des pieds sur terre, et non de la théorie.

A voir les échantillons qui m'ont été offerts et bien que je n'oserai les désigner comme étant représentatifs de l'œuvre entière de Courant (sa filmographie étant pléthorique), j'avouerai une préférence pour ses films en apparence les plus simples (et les moins intimes, ou, plus prosaïquement, ceux où il entre le moins dans le cadre), pour ses dispositifs les moins complexes, ceux-ci se révélant paradoxalement les plus féconds. Ainsi en va-t-il du quatrième et dernier ouvrage de ce lot, 24 Passions.

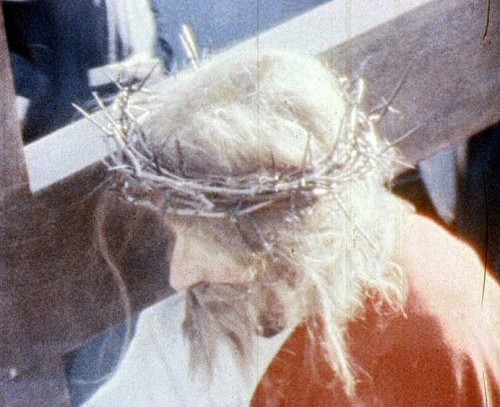

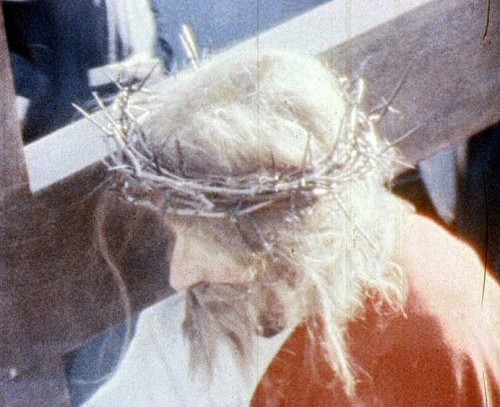

"Chaque année, de 1980 à 2003, j'ai filmé chaque Vendredi Saint la reconstitution du chemin de croix de la Passion du Christ à Burzet, un village isolé de l'Ardèche, où les villageois, depuis sept siècles, se costument pour y célébrer et perpétuer ce rite religieux." Voici comment Gérard Courant présente son film. 24 Passions a donc tout du dispositif rigide. Le cinéaste suit la procession partant de la sortie de l'église du village et se terminant au sommet du mont le surplombant. Sur son site internet, il précise que la dénivellation est de 300 mètres et que la montée dure approximativement deux heures. Le trajet est toujours le même et les différentes "stations" sont à chaque fois marquées aux endroits définis. Lors de son montage, Courant a ramené ses enregistrements annuels à des durées équivalentes, tendant à une moyenne d'un peu plus de trois minutes pour chacun (nous sommes proches de la durée d'un Cinématon et nous tenons peut-être là, avec ces trois minutes, le rythme idéal, la bonne foulée, le tour de pédale propre à Courant).

Devant 24 Passions, mon intérêt s'est en fait glissé dans une sorte d'intervalle, ou plutôt deux intervalles.

Le premier naît de l'étrange contiguïté enregistrée, entre un rite ancestral et immuable, effectué avec un constant sérieux par ceux qui le pratiquent, et le travail du temps, rendu sensible par l'évolution des apparences vestimentaires des spectateurs de la procession et par le vieillissement (ou la disparition) des acteurs de cette Passion (notons que tenir le rôle de Jésus semble le meilleur gage de conservation). Cette étonnante juxtaposition de deux régimes temporels est bien sûr visualisée dans certains plans, les simples accompagnateurs (et les photographes, les appareils sont en effet nombreux) se mêlant souvent aux marcheurs costumés, quelques uns, parmi ces derniers, gardant même, à l'occasion, leurs lunettes de soleil. Toutefois, l'écart qu'il met à jour, Gérard Courant nous laisse le questionner nous-même. Jamais il n'intervient, ne commente, ne fait parler un protagoniste, ne place la moindre image étrangère à son sujet d'observation.

Le second intervalle est celui qui découle de la méthode suivie. Sous la contrainte du dispositif, on cherche les différences d'une année à l'autre, au-delà des répétitions, et intelligemment, Courant joue des deux. On note parfois le retour de telle composition, de tel cadrage, mais ce sont surtout les variations qui importent. Et nous touchons alors à la passionnante question du "faire". Car Gérard Courant, avec son film, montre tout simplement les différentes façon qu'il y a de filmer une procession, événement qui, comme tout déplacement de corps au sein d'un paysage, a un pouvoir cinématographique intrinsèque. Nous sommes donc là devant une sorte de leçon de cinéma : sur la position de la caméra, la durée du plan, la variation de point de vue que ceux-ci imposent. Courant filme en plongée ou contre-plongée (le terrain s'y prête), cadre large ou resserre sur des visages, enregistre fixement ou se place au milieu du cortège pour accompagner son mouvement, isole des pieds ou des mains, détaille les traits des acteurs ou attrape à la volée des attitudes de spectateurs, élève sa caméra vers le ciel ou la montagne. A cela s'ajoute un surprenant travail de mixage et, pour une des années, un jeu sur la vitesse de défilement des images, procédés qui apparaissent de prime abord comme des fantaisies mais qui accusent encore la pesanteur de ce temps qui passe. Ce qui est assez beau, au final, dans ces 24 Passions, et que nous pourrions prendre pour un troisième intervalle, c'est que nous voyons comment s'entremêlent la préparation et l'accident, la préméditation et l'adaptation, la technique et l'instinct du cinéaste.

2000 CINÉMATONS

2000 CINÉMATONS

CHAMBÉRY-LES ARCS

L'HOMME DES ROUBINES

24 PASSIONS

de Gérard Courant

(France / 93 mn, 74 mn, 55 mn, 75 mn / 2001, 1996, 2000, 2003 )

LE MASSEUR (Masahista)

LE MASSEUR (Masahista)

SA MAJESTÉ DES MOUCHES (Lord of the flies)

SA MAJESTÉ DES MOUCHES (Lord of the flies)

TOKYO !

TOKYO !

L'ENFER EST A LUI (White heat)

L'ENFER EST A LUI (White heat)

TRUE GRIT

TRUE GRIT

2000 CINÉMATONS

2000 CINÉMATONS

CARANCHO

CARANCHO

INCENDIES

INCENDIES Aujourd'hui sort en salles le film chilien de Pablo Larrain, Santiago 73, post mortem, dont je vous ai causé en novembre dernier,

Aujourd'hui sort en salles le film chilien de Pablo Larrain, Santiago 73, post mortem, dont je vous ai causé en novembre dernier,

BLACK SWAN

BLACK SWAN