Suite du flashback.

1989 : La fin de l'année voit les Cahiers changer de formule et modifier légèrement leur comité de rédaction, dans lequel entre notamment Nicolas Saada, tandis que Thierry Jousse en devient le rédacteur en chef adjoint. Au niveau des auteurs, Coppola (Tucker), Cronenberg (Faux-semblants), Moretti (Palombella rossa), Rivette (La bande des quatre) semblent, pour la revue, se détacher mais d'autres cinéastes sont rencontrés au fil des mois : Claude Zidi (pour Deux), Bertrand Blier (Trop belle pour toi), Spike Lee (Do the right thing), Idrissa Ouedraogo (Yaaba), Philippe Garrel (Les baisers de secours), Emir Kusturica (Le temps des gitans). Ganashatru de Satyajit Ray, La fille de quinze ans de Jacques Doillon, Batman de Tim Burton, Abyss de James Cameron et Route One / USA de Robert Kramer font partie des films mis en avant, à côté de textes sur les "films-rock", sur le bicentenaire de la Révolution française ou sur les cinémas hongrois et soviétique, de rencontres avec Tsui Hark, Daniel Auteuil, Rob Reiner, Robby Müller et Adolph Green, d'un spécial cinéma français en mai, d'un retour sur Pasolini, d'hommages à John Cassavetes, Sergio Leone et Jacques Doniol-Valcroze et de deux tables rondes, l'une à propos de Pickpocket de Robert Bresson, l'autre du cinéma français.

1989 : La fin de l'année voit les Cahiers changer de formule et modifier légèrement leur comité de rédaction, dans lequel entre notamment Nicolas Saada, tandis que Thierry Jousse en devient le rédacteur en chef adjoint. Au niveau des auteurs, Coppola (Tucker), Cronenberg (Faux-semblants), Moretti (Palombella rossa), Rivette (La bande des quatre) semblent, pour la revue, se détacher mais d'autres cinéastes sont rencontrés au fil des mois : Claude Zidi (pour Deux), Bertrand Blier (Trop belle pour toi), Spike Lee (Do the right thing), Idrissa Ouedraogo (Yaaba), Philippe Garrel (Les baisers de secours), Emir Kusturica (Le temps des gitans). Ganashatru de Satyajit Ray, La fille de quinze ans de Jacques Doillon, Batman de Tim Burton, Abyss de James Cameron et Route One / USA de Robert Kramer font partie des films mis en avant, à côté de textes sur les "films-rock", sur le bicentenaire de la Révolution française ou sur les cinémas hongrois et soviétique, de rencontres avec Tsui Hark, Daniel Auteuil, Rob Reiner, Robby Müller et Adolph Green, d'un spécial cinéma français en mai, d'un retour sur Pasolini, d'hommages à John Cassavetes, Sergio Leone et Jacques Doniol-Valcroze et de deux tables rondes, l'une à propos de Pickpocket de Robert Bresson, l'autre du cinéma français.

Janvier : Tucker (Francis Ford Coppola, Cahiers du Cinéma n°415) /vs/ Tucker (Francis Ford Coppola, Positif n°335)

Mars : John Cassavetes (C417) /vs/ Les aventures du baron de Munchausen (Terry Gilliam, P337)

Avril : L'enfant de l'hiver (Olivier Assayas, C418) /vs/ Les liaisons dangereuses (Stephen Frears, P338)

Mai : Trop belle pour toi (Bertrand Blier, C419-420) /vs/ L'ami retrouvé (Jerry Schatzberg, P339)

Juin : Do the right thing (Spike Lee, C421) /vs/ Jésus de Montréal (Denys Arcand, P340)

Eté : Sergio Leone (C422) /vs/ Annie du Klondike (Raoul Walsh, P341-342)

Septembre : Batman (Tim Burton, C423) /vs/ Sexe, mensonges et vidéo (Steven Soderbergh, P343)

Octobre : Quand Harry rencontre Sally (Rob Reiner, C424) /vs/ Pourquoi Bodhi-Dharma est-il parti vers l'Orient ? (Yong-Kyun Bae, P344)

Novembre : Palombella rossa (Nanni Moretti, C425) /vs/ Le temps des gitans (Emir Kusturica, P345)

Décembre : Les voyages de Sullivan (Preston Sturges, C426) /vs/ Brève histoire d'amour (Krzysztof Kieslowski, P346)

Quitte à choisir : Un seul film partagé (et toujours inconnu de mes services, tout comme ceux d'Assayas et Schatzberg, de Sturges et Walsh) mais un bilan finalement équilibré. De chaque côté, la liste paraît cohérente et sans réelle anomalie, même si l'on peut ergoter en quelques endroits (l'accrocheur doublé automnal des Cahiers, les choix positivistes de février et d'octobre...). Allez, pour 1989 : Match nul.

Quitte à choisir : Un seul film partagé (et toujours inconnu de mes services, tout comme ceux d'Assayas et Schatzberg, de Sturges et Walsh) mais un bilan finalement équilibré. De chaque côté, la liste paraît cohérente et sans réelle anomalie, même si l'on peut ergoter en quelques endroits (l'accrocheur doublé automnal des Cahiers, les choix positivistes de février et d'octobre...). Allez, pour 1989 : Match nul.

A suivre...

Sources : Calindex & Cahiers du Cinéma

La récolte nous gratifie d'une cuvée de qualité assez élevée, riche d'arômes différents. Trois échantillons se détachent parmi ceux que j'ai pu goûter moi-même. A cette époque-là, Istvan Szabo atteignait le pic de sa renommée internationale grâce à son Colonel Redl, intensément porté par Klaus Maria Brandauer. Dans mon souvenir, ce récit de l'ascension et de la chute d'un militaire dans l'empire austro-hongrois du début du XXe constitue un film glacé et brûlant à la fois, faussement académique. Comme à son habitude, Michael Cimino avec L'année du dragon créait l'événement et la controverse, soupçonné qu'il était de complaisance dans sa façon de montrer la violence et de racisme anti-asiatique dans sa description de la mafia régnant sur Chinatown. Personnellement, nous y vîmes surtout un polar d'une puissance inégalable. Ce que nous ne savions pas, c'est que celui-ci serait le dernier grand film du cinéaste. Tangos, l'exil de Gardel fut pour nous une très belle découverte - bientôt prolongée par celle, toute aussi réjouissante du Sud (1988). Fernando E. Solanas tissait une toile complexe à partir de la création d'un spectacle de tango à Paris. Les niveaux de lectures se multipliaient au gré des allers-retours géographiques et temporels, dans un mélange de genres où l'on nous entretenait à la fois des tracas des éxilés argentins et de la persistance du fantôme de Gardel.

La récolte nous gratifie d'une cuvée de qualité assez élevée, riche d'arômes différents. Trois échantillons se détachent parmi ceux que j'ai pu goûter moi-même. A cette époque-là, Istvan Szabo atteignait le pic de sa renommée internationale grâce à son Colonel Redl, intensément porté par Klaus Maria Brandauer. Dans mon souvenir, ce récit de l'ascension et de la chute d'un militaire dans l'empire austro-hongrois du début du XXe constitue un film glacé et brûlant à la fois, faussement académique. Comme à son habitude, Michael Cimino avec L'année du dragon créait l'événement et la controverse, soupçonné qu'il était de complaisance dans sa façon de montrer la violence et de racisme anti-asiatique dans sa description de la mafia régnant sur Chinatown. Personnellement, nous y vîmes surtout un polar d'une puissance inégalable. Ce que nous ne savions pas, c'est que celui-ci serait le dernier grand film du cinéaste. Tangos, l'exil de Gardel fut pour nous une très belle découverte - bientôt prolongée par celle, toute aussi réjouissante du Sud (1988). Fernando E. Solanas tissait une toile complexe à partir de la création d'un spectacle de tango à Paris. Les niveaux de lectures se multipliaient au gré des allers-retours géographiques et temporels, dans un mélange de genres où l'on nous entretenait à la fois des tracas des éxilés argentins et de la persistance du fantôme de Gardel. Deux premiers films français singuliers trouvaient à se faufiler dans le programme chargé du mois : L'affaire des divisions Morituri, manifeste post-punk de F.J. Ossang et L'amour ou presque, rappel du réalisme poétique par Pierre Gautier. Le temps détruit de Pierre Beuchot, basé sur la lecture de lettres écrites par les soldats Maurice Jaubert, Paul Nizan et Roger Beuchot, plongés dans la drôle de guerre de 39-40 et Vertiges de Christine Laurent, un jeu entre théâtre et réalité autour des Noces de Figaro de Mozart, pouvaient également piquer la curiosité. En revanche, un tri plus sélectif était sans doute à faire entre Le voyage à Paimpol (drame ouvrier de John Berry avec Myriam Boyer et Michel Boujenah), Le transfuge (de Philippe Lefebvre, film d'espionnage avec Bruno Cremer), Une femme ou deux (de Daniel Vigne, avec Gérard Depardieu et Sigourney Weaver, une comédie sur fond de paléontologie), Les bons débarras (drame canadien de Francis Mankiewicz), L'homme aux yeux d'argent (policier de Pierre Granier-Deferre), Lune de miel (de Patrick Jamain, un thriller franco-canadien qui suit Nathalie Baye à New York) et Passage secret (de Laurent Perrin). De mon côté, j'eus la joie de découvrir en ce temps-là trois films que je ne suis guère enclin à revisiter : Rouge baiser ou l'itinéraire sentimentalo-politique d'une jeune femme des années 50 filmé par Véra Belmont (turbulences adolescentes obligent, je tombais amoureux d'une nouvelle actrice tous les mois : en novembre, elle se nommait Charlotte Valandrey), Scout toujours, deuxième réalisation plutôt anecdotique de Gérard Jugnot, et La cage aux folles III, "Elles" se marient, grosse farce de Georges Lautner, suite très dispensable des aventures du couple Serrault-Tognazzi.

Deux premiers films français singuliers trouvaient à se faufiler dans le programme chargé du mois : L'affaire des divisions Morituri, manifeste post-punk de F.J. Ossang et L'amour ou presque, rappel du réalisme poétique par Pierre Gautier. Le temps détruit de Pierre Beuchot, basé sur la lecture de lettres écrites par les soldats Maurice Jaubert, Paul Nizan et Roger Beuchot, plongés dans la drôle de guerre de 39-40 et Vertiges de Christine Laurent, un jeu entre théâtre et réalité autour des Noces de Figaro de Mozart, pouvaient également piquer la curiosité. En revanche, un tri plus sélectif était sans doute à faire entre Le voyage à Paimpol (drame ouvrier de John Berry avec Myriam Boyer et Michel Boujenah), Le transfuge (de Philippe Lefebvre, film d'espionnage avec Bruno Cremer), Une femme ou deux (de Daniel Vigne, avec Gérard Depardieu et Sigourney Weaver, une comédie sur fond de paléontologie), Les bons débarras (drame canadien de Francis Mankiewicz), L'homme aux yeux d'argent (policier de Pierre Granier-Deferre), Lune de miel (de Patrick Jamain, un thriller franco-canadien qui suit Nathalie Baye à New York) et Passage secret (de Laurent Perrin). De mon côté, j'eus la joie de découvrir en ce temps-là trois films que je ne suis guère enclin à revisiter : Rouge baiser ou l'itinéraire sentimentalo-politique d'une jeune femme des années 50 filmé par Véra Belmont (turbulences adolescentes obligent, je tombais amoureux d'une nouvelle actrice tous les mois : en novembre, elle se nommait Charlotte Valandrey), Scout toujours, deuxième réalisation plutôt anecdotique de Gérard Jugnot, et La cage aux folles III, "Elles" se marient, grosse farce de Georges Lautner, suite très dispensable des aventures du couple Serrault-Tognazzi. Nous et l'ensemble du grand public étions mieux récompensés par Cocoon signé d'un Ron Howard renouvelant alors la bonne pêche de Splash en contant cette fois-ci l'histoire de trois vieillards (Hume Cronyn, Wilford Brimley et Don Ameche) qui trouvent une seconde jeunesse dans une eau régénérée par des cocons extraterrestres, ainsi que par Fletch aux trousses de Michael Ritchie, polar décontracté bénéficiant de l'abattage de Chevy Chase. Mais nous l'étions sans doute un peu moins par Harem d'Arthur Joffé (ou les aventures exotiques et romantiques de Ben Kingsley et Nastassja Kinski) et Taram et le chaudron magique de Ted Berman et Richard Rich (un Walt Disney lorgnant vers la fantasy). Pour terminer, il serait dommage d'oublier de mentionner Le châtiment de la pierre magique de Tim Burstall, western en terre aborigène, Exterminator 2 de Mark Buntzmann et William Sachs, série B post-Vietnam prônant l'autodéfense dans les rues mal fréquentées de New York, Monkey Kung Fu contre le Cobra d'or de Joe Law ou Portés disparus n°2 : Pourquoi ? (c'est vrai ça, pourquoi ?) de Lance Hool, nouvelle croisade anti-jaunes de Chuck Norris.

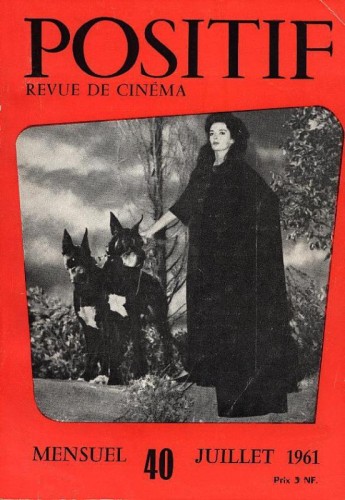

Nous et l'ensemble du grand public étions mieux récompensés par Cocoon signé d'un Ron Howard renouvelant alors la bonne pêche de Splash en contant cette fois-ci l'histoire de trois vieillards (Hume Cronyn, Wilford Brimley et Don Ameche) qui trouvent une seconde jeunesse dans une eau régénérée par des cocons extraterrestres, ainsi que par Fletch aux trousses de Michael Ritchie, polar décontracté bénéficiant de l'abattage de Chevy Chase. Mais nous l'étions sans doute un peu moins par Harem d'Arthur Joffé (ou les aventures exotiques et romantiques de Ben Kingsley et Nastassja Kinski) et Taram et le chaudron magique de Ted Berman et Richard Rich (un Walt Disney lorgnant vers la fantasy). Pour terminer, il serait dommage d'oublier de mentionner Le châtiment de la pierre magique de Tim Burstall, western en terre aborigène, Exterminator 2 de Mark Buntzmann et William Sachs, série B post-Vietnam prônant l'autodéfense dans les rues mal fréquentées de New York, Monkey Kung Fu contre le Cobra d'or de Joe Law ou Portés disparus n°2 : Pourquoi ? (c'est vrai ça, pourquoi ?) de Lance Hool, nouvelle croisade anti-jaunes de Chuck Norris. Dans les kiosques, nous pouvions nous apercevoir que deux actrices étaient à l'honneur : Nastassja Kinski et Valérie Kaprisky, la première dans Starfix (30) et la seconde dans Premiere (104), en amorce d'un numéro "Spécial Stars". Positif (297) affichait l'ogre Orson Welles, Jeune Cinéma (170) se penchait sur l'œuvre d'Elem Klimov (annoncée par une photo de Requiem pour un massacre qui n'allait sortir que deux ans plus tard sur nos écrans), les Cahiers du Cinéma (377) et La Revue du Cinéma (410) élisaient L'année du dragon comme film du mois et L'Ecran Fantastique (62) Retour(nait) vers le futur.

Dans les kiosques, nous pouvions nous apercevoir que deux actrices étaient à l'honneur : Nastassja Kinski et Valérie Kaprisky, la première dans Starfix (30) et la seconde dans Premiere (104), en amorce d'un numéro "Spécial Stars". Positif (297) affichait l'ogre Orson Welles, Jeune Cinéma (170) se penchait sur l'œuvre d'Elem Klimov (annoncée par une photo de Requiem pour un massacre qui n'allait sortir que deux ans plus tard sur nos écrans), les Cahiers du Cinéma (377) et La Revue du Cinéma (410) élisaient L'année du dragon comme film du mois et L'Ecran Fantastique (62) Retour(nait) vers le futur. Le dernier Tavernier m'a ennuyé d'un bout à l'autre. Quand ce manque d'intérêt vous pèse dès le début de la projection et quand vous pressentez que cela ne va guère s'arranger sur la durée, vous commencez, en laissant votre regard vagabonder sans but sur la surface de l'écran, à ne voir que des défauts. Ainsi, indifférent à ce que le cinéaste tentait de me raconter, je me suis mis à regarder ces figurants bien placés au bord du cadre et qui s'activaient très consciencieusement en mimant les gestes des hommes et des femmes du XVIe siècle dans l'espoir de donner vie au tableau ; j'ai pu comprendre pourquoi les maîtres d'armes et les cascadeurs aimaient tant travailler avec Tavernier, lui qui orchestre toujours ses batailles à l'ancienne, filmant dans la longueur des corps-à-corps qui sentent l'entraînement intensif au gymnase du coin ; j'ai eu tout le loisir de suivre ces mouvements de caméra balayant des décors si authentiques mais me paraissant, à chaque occasion, s'étirer dans le mauvais tempo, à la mauvaise vitesse, à la mauvaise distance ; j'ai pu remarquer que cette lumière naturelle éclairait très mal les visages, parfois rejetés sans raison dans l'ombre ou le contre-jour ; j'ai pu oublier, aussitôt entendus, ces dialogues ronflants, arrivant d'on ne sait où lorsqu'ils se veulent déterminants (quand Wilson dit "Je vous aime", rien dans ce qui précède ne nous fait sentir la naissance de cet amour) et tombant à plat lorsqu'ils souhaitent faire sourire ; j'ai pu avoir la confirmation que non, décidément, je n'étais pas du tout sensible au charme de Mélanie Thierry, en charge pourtant d'un personnage désiré par tous les autres ; j'ai eu le temps de déplorer une interprétation d'ensemble particulièrement médiocre, de Wilson à Vuillermoz, de Leprince-Ringuet à Ulliel, le moins connu de tous, Raphaël Personnaz, étant le seul à s'en sortir ; j'ai pensé avec nostalgie à Breillat, à Rivette mais aussi à Rappeneau et à d'autres Tavernier ; j'ai pu réfléchir tranquillement à ce que j'allais bien pouvoir écrire sur mon blog à propos de ce ratage.

Le dernier Tavernier m'a ennuyé d'un bout à l'autre. Quand ce manque d'intérêt vous pèse dès le début de la projection et quand vous pressentez que cela ne va guère s'arranger sur la durée, vous commencez, en laissant votre regard vagabonder sans but sur la surface de l'écran, à ne voir que des défauts. Ainsi, indifférent à ce que le cinéaste tentait de me raconter, je me suis mis à regarder ces figurants bien placés au bord du cadre et qui s'activaient très consciencieusement en mimant les gestes des hommes et des femmes du XVIe siècle dans l'espoir de donner vie au tableau ; j'ai pu comprendre pourquoi les maîtres d'armes et les cascadeurs aimaient tant travailler avec Tavernier, lui qui orchestre toujours ses batailles à l'ancienne, filmant dans la longueur des corps-à-corps qui sentent l'entraînement intensif au gymnase du coin ; j'ai eu tout le loisir de suivre ces mouvements de caméra balayant des décors si authentiques mais me paraissant, à chaque occasion, s'étirer dans le mauvais tempo, à la mauvaise vitesse, à la mauvaise distance ; j'ai pu remarquer que cette lumière naturelle éclairait très mal les visages, parfois rejetés sans raison dans l'ombre ou le contre-jour ; j'ai pu oublier, aussitôt entendus, ces dialogues ronflants, arrivant d'on ne sait où lorsqu'ils se veulent déterminants (quand Wilson dit "Je vous aime", rien dans ce qui précède ne nous fait sentir la naissance de cet amour) et tombant à plat lorsqu'ils souhaitent faire sourire ; j'ai pu avoir la confirmation que non, décidément, je n'étais pas du tout sensible au charme de Mélanie Thierry, en charge pourtant d'un personnage désiré par tous les autres ; j'ai eu le temps de déplorer une interprétation d'ensemble particulièrement médiocre, de Wilson à Vuillermoz, de Leprince-Ringuet à Ulliel, le moins connu de tous, Raphaël Personnaz, étant le seul à s'en sortir ; j'ai pensé avec nostalgie à Breillat, à Rivette mais aussi à Rappeneau et à d'autres Tavernier ; j'ai pu réfléchir tranquillement à ce que j'allais bien pouvoir écrire sur mon blog à propos de ce ratage. Je découvre aujourd'hui dans le numéro de novembre de

Je découvre aujourd'hui dans le numéro de novembre de  District 9 a, depuis un an, été encensé à un tel point, par à peu près tout le monde, qu'il peut très bien supporter que l'on en dise du mal. Cette œuvrette SF faussement novatrice n'échappe selon moi à la nullité que, d'une part, par l'évidence des compétences purement techniques mises à son service (ce qui est bien le minimum que l'on puisse attendre d'une production Peter Jackson, même d'ampleur "modeste") et, d'autre part, par le développement plutôt habile de l'un des thèmes abordés, celui, kafkaïen, de la métamorphose (même si les mutations et les altérations de la chair observées ici restent très en deçà des visions d'un Cronenberg), et il me semble que, comme il arrive parfois, l'originalité de l'idée de départ (montrer le traitement "inhumain" que réservent les autorités et la population de Johannesburg à des extra-terrestres exilés de leur planète) a trop vite été prise pour l'acte de naissance d'un style, celui de Neill Blomkamp qui signe là son premier long métrage.

District 9 a, depuis un an, été encensé à un tel point, par à peu près tout le monde, qu'il peut très bien supporter que l'on en dise du mal. Cette œuvrette SF faussement novatrice n'échappe selon moi à la nullité que, d'une part, par l'évidence des compétences purement techniques mises à son service (ce qui est bien le minimum que l'on puisse attendre d'une production Peter Jackson, même d'ampleur "modeste") et, d'autre part, par le développement plutôt habile de l'un des thèmes abordés, celui, kafkaïen, de la métamorphose (même si les mutations et les altérations de la chair observées ici restent très en deçà des visions d'un Cronenberg), et il me semble que, comme il arrive parfois, l'originalité de l'idée de départ (montrer le traitement "inhumain" que réservent les autorités et la population de Johannesburg à des extra-terrestres exilés de leur planète) a trop vite été prise pour l'acte de naissance d'un style, celui de Neill Blomkamp qui signe là son premier long métrage.

Né d'une grande ambition, doté d'une force indéniable et se prolongeant au-delà de son terme par de vastes questionnements dans la tête du spectateur, Vénus noire n'est pas un film franchement réussi. Tout d'abord, Kechiche a, me semble-t-il, été quelque peu piégé par la portée de son sujet, l'exploitation spectaculaire, au début du XIXe siècle, à Londres puis à Paris, d'une femme africaine non pas victime de l'esclavage mais d'une contrainte morale. Le style du cinéaste, qui vise à laisser advenir les choses dans la durée, l'ampleur du spectre social balayé et, surtout, le recul historique pris par le récit, devraient empêcher l'œuvre de passer pour le "grand film à message actuel sur le racisme" (Vénus noire peut, plutôt, à la rigueur, se targuer d'en étudier les fondements). Or, à entendre les soupirs offusqués poussés dans la salle après chaque dialogue comportant les mots "négresse" ou "sauvage" (mots qui sont pourtant, dans ce contexte historique précis, parfaitement justifiés et "compréhensibles"), on se dit que le thème est plus fort que le film, qu'il le dépasse et qu'ainsi il ne lui rend pas forcément service.

Né d'une grande ambition, doté d'une force indéniable et se prolongeant au-delà de son terme par de vastes questionnements dans la tête du spectateur, Vénus noire n'est pas un film franchement réussi. Tout d'abord, Kechiche a, me semble-t-il, été quelque peu piégé par la portée de son sujet, l'exploitation spectaculaire, au début du XIXe siècle, à Londres puis à Paris, d'une femme africaine non pas victime de l'esclavage mais d'une contrainte morale. Le style du cinéaste, qui vise à laisser advenir les choses dans la durée, l'ampleur du spectre social balayé et, surtout, le recul historique pris par le récit, devraient empêcher l'œuvre de passer pour le "grand film à message actuel sur le racisme" (Vénus noire peut, plutôt, à la rigueur, se targuer d'en étudier les fondements). Or, à entendre les soupirs offusqués poussés dans la salle après chaque dialogue comportant les mots "négresse" ou "sauvage" (mots qui sont pourtant, dans ce contexte historique précis, parfaitement justifiés et "compréhensibles"), on se dit que le thème est plus fort que le film, qu'il le dépasse et qu'ainsi il ne lui rend pas forcément service. Le renouvellement qu'apporte Morse (Lat den rätte komma in) à un genre déjà régénéré à de nombreuses reprises est dû, plus qu'à une esthétique ou des thématiques nouvelles, à un changement de point de vue : voici un film de vampires à hauteur d'enfants (mais pas un film de vampires "pour" enfants).

Le renouvellement qu'apporte Morse (Lat den rätte komma in) à un genre déjà régénéré à de nombreuses reprises est dû, plus qu'à une esthétique ou des thématiques nouvelles, à un changement de point de vue : voici un film de vampires à hauteur d'enfants (mais pas un film de vampires "pour" enfants). Mais commençons par l'agréable. A qui découvre Zodiac sans connaître David Fincher, il ne viendrait pas à l'esprit de qualifier ce cinéma-là de tape-à-l'œil. En effet, pour une fois, la mise en scène du réalisateur de Fight Club n'excède jamais son sujet. Elle se déploie majestueusement dans la durée, afin d'embrasser les nombreuses années que recouvrent le récit mais également afin de plonger le spectateur dans un temps et un espace de plus en plus flottant, cela malgré la précision, jamais prise en défaut, de la datation et de la géographie. Zodiac a bien un personnage principal, le dessinateur Robert Graysmith, mais celui-ci peut être congédié temporairement de l'écran (comme il lui est demandé plusieurs fois par ses supérieurs hiérarchiques de quitter la salle de rédaction dans laquelle ils doivent avoir une discussion importante), l'assemblage des différents blocs structurant le récit en devenant totalement imprévisible.

Mais commençons par l'agréable. A qui découvre Zodiac sans connaître David Fincher, il ne viendrait pas à l'esprit de qualifier ce cinéma-là de tape-à-l'œil. En effet, pour une fois, la mise en scène du réalisateur de Fight Club n'excède jamais son sujet. Elle se déploie majestueusement dans la durée, afin d'embrasser les nombreuses années que recouvrent le récit mais également afin de plonger le spectateur dans un temps et un espace de plus en plus flottant, cela malgré la précision, jamais prise en défaut, de la datation et de la géographie. Zodiac a bien un personnage principal, le dessinateur Robert Graysmith, mais celui-ci peut être congédié temporairement de l'écran (comme il lui est demandé plusieurs fois par ses supérieurs hiérarchiques de quitter la salle de rédaction dans laquelle ils doivent avoir une discussion importante), l'assemblage des différents blocs structurant le récit en devenant totalement imprévisible. Des abîmes, The social network, film lisse et impénétrable, ne s'en approche pas. Contrairement à ce que semble penser l'écrasante majorité des spectateurs, je trouve personnellement que David Fincher ne parvient pas à dépasser la banalité et l'absence de cinégénie de son sujet, pas plus qu'il ne réussit à racheter la médiocrité morale de ses personnages. Le monde décrit ici (le monde réel et non virtuel) m'apparaît détestable en tous points. Mark Zuckerberg et ses congénères de Harvard s'ébattent dans un univers régi par les lois de l'argent, de la compétition, de la sélection. Même la démarche rebelle s'y dissout, le créateur de Facebook, présenté comme un caractère si atypique, en acceptant secrètement toutes les règles, poursuivant le long d'un chemin à peine détourné les mêmes rêves que les autres : intégrer un Club privé et devenir milliardaire grâce à une simple idée. Jamais Fincher ne critique cette idéologie de l'ascension sociale jalonnée de petits bizutages et de grandes trahisons, le regard moqueur qu'il lance sur les jumeaux Winklevoss n'existant que pour faire oublier la complaisance de celui portant sur les véritables héros de l'histoire, Zuckerberg et ses partenaires Saverin et Parker.

Des abîmes, The social network, film lisse et impénétrable, ne s'en approche pas. Contrairement à ce que semble penser l'écrasante majorité des spectateurs, je trouve personnellement que David Fincher ne parvient pas à dépasser la banalité et l'absence de cinégénie de son sujet, pas plus qu'il ne réussit à racheter la médiocrité morale de ses personnages. Le monde décrit ici (le monde réel et non virtuel) m'apparaît détestable en tous points. Mark Zuckerberg et ses congénères de Harvard s'ébattent dans un univers régi par les lois de l'argent, de la compétition, de la sélection. Même la démarche rebelle s'y dissout, le créateur de Facebook, présenté comme un caractère si atypique, en acceptant secrètement toutes les règles, poursuivant le long d'un chemin à peine détourné les mêmes rêves que les autres : intégrer un Club privé et devenir milliardaire grâce à une simple idée. Jamais Fincher ne critique cette idéologie de l'ascension sociale jalonnée de petits bizutages et de grandes trahisons, le regard moqueur qu'il lance sur les jumeaux Winklevoss n'existant que pour faire oublier la complaisance de celui portant sur les véritables héros de l'histoire, Zuckerberg et ses partenaires Saverin et Parker.