(Roger Corman / Etats-Unis / 1962)

■■■□

Écrire sur L'enterré vivant (Premature burial) est une torture. Il est en effet bien difficile d'en rendre compte sans en dévoiler la fin, qui remet brutalement en cause notre jugement sur le récit que l'on vient de nous conter (le film fait bien sûr partie du "cycle Edgar Poe" de Roger Corman). Marchons donc précautionneusement (d'autant plus que le brouillard est dense) et prenons les choses dans l'ordre.

Écrire sur L'enterré vivant (Premature burial) est une torture. Il est en effet bien difficile d'en rendre compte sans en dévoiler la fin, qui remet brutalement en cause notre jugement sur le récit que l'on vient de nous conter (le film fait bien sûr partie du "cycle Edgar Poe" de Roger Corman). Marchons donc précautionneusement (d'autant plus que le brouillard est dense) et prenons les choses dans l'ordre.

Guy Carrell vit avec sa sœur Kate dans le château familial et va bientôt se marier avec la douce Emily. Il se dit sujet à des crises de catalepsie et lutte contre la peur d'être un jour enterré vivant, comme il croit que son père l'a été. Malgré la présence à ses côtés de sa jeune épouse, Guy devient prisonnier de cette obsession (amplifiée qu'elle est par un traumatisme plus récent, présenté dans un formidable prologue), refusant de quitter sa demeure même pour un voyage de noces. Lui qui ne veut pas être enterré alors qu'il vit encore s'impose en fait une morbide claustration.

En accord avec l'habituelle économie Corman, il n'y a, dans le film, que deux lieux à arpenter : la grande bâtisse des Carrell et le vaste jardin. Dans la première, l'espace s'organise verticalement, de la crypte aux chambres, en passant par les salles de réception, et il est investi dans toute sa profondeur. Les reflets des miroirs creusent les plans, les perspectives s'étirent, les travellings avant suivent magnifiquement les personnages dans les couloirs, les montées et les descentes d'escaliers se succédent. A l'extérieur, là où la brume omniprésente et la végétation brouillent quelque peu les repères, le jardin se transforme en marais pour mener à un petit cimetière. Ici, la dynamique est horizontale, la progression des personnages étant accompagnée par une série de panoramiques et de travellings latéraux. La mise en scène (et une très belle photographie) fait vivre magistralement ces décors pourtant chargés de sens et de signes et rend sensible l'influence néfaste du lieu sur la psychologie du héros.

Dans son jardin, Guy va jusqu'à construire un caveau duquel divers mécanismes sophistiqués lui permettraient de "s'évader" au cas où ses amis l'y laisseraient pour mort alors qu'il ne l'est pas. La scène dans laquelle il détaille ces astuces devant Emily et son ami, le docteur Miles Archer, tous deux éberlués, mêle le comique et le pathétique. Elle semble sur le coup trop longue, presque laborieuse. Mais Corman nous en offre plus tard une remarquable variation, sous forme de cauchemar dans lequel Guy se retrouve pris au piège dans son propre caveau, activant des mécanismes qui refusent tous de fonctionner, dans une atmosphère de pourrissement généralisé. Comme lorsqu'il s'appuie sur le cliché du ciel orageux et zébré d'éclairs pour le décaler légèrement mais suffisamment (lors des séquences du mariage, le tonnerre semble dialoguer avec Guy), Corman navigue entre convention et singularité.

Nous en étions donc là, à apprécier le travail plastique et l'interprétation sans faille du quatuor formé par Hazel Court, Richard Ney, Heather Angel et Ray Milland (préféré par Corman, pour une fois, à un Vincent Price moins romantique et plus âgé), tout en n'arrivant pas tout à fait à partager l'angoisse du héros, en devinant un peu trop facilement quelle est la part respective de mystère inexplicable et de manipulation psychique probable, bref en étant porté vers un dénouement attendu et une explication sans surprise... Croyait-on...

Car s'opère soudain un renversement total. L'édifice se brise et s'affaisse en pliure sur tout ce qui avait été construit précédemment. Tout a changé. Les actions deviennent violentes et les mouvements rapides. Guy Carrell est toujours vivant mais n'est plus tout à fait le même (y compris physiquement). Miles, le scientifique, perd totalement pied. Et en un instant, Emily libère un érotisme à couper le souffle, chevelure flamboyante tombant sur ses épaules nues et dents prêtes à croquer. Tout est retourné. La vengeance n'est pas verbalisée, elle est mise en forme, en espace. Guy s'est extrait de son cercueil et y fait basculer quelqu'un d'autre, avant de tomber, lui aussi, mais du côté opposé, à la renverse. Deux trépas. Et un être en peine au-dessus de chaque victime. Tout est à reconsidérer. Il faut, dans l'urgence, ré-interpréter tous les indices, revenir sur les éléments du récit les plus anodins. Le film est fini, Corman m'a bien eu.

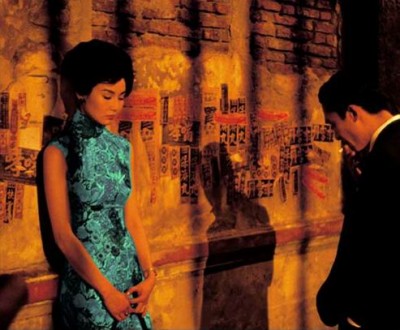

En 1990, sortait dans les salles françaises Où est la maison de mon ami ?, révélant ainsi aux spectateurs le nom d'Abbas Kiarostami. Ce que l'on ne pouvait savoir à l'époque, c'est que ce film clôturait un cycle plutôt qu'il n'en entamait un. Revoir aujourd'hui Close-up (Nema-ye Nazdik), l'opus suivant du cinéaste iranien, permet en effet de réaliser à quel point celui-ci donne au frottement entre documentaire et fiction une étonnante dimension réflexive. Ce questionnement, inauguré ici brillamment, bien que, peut-être, un peu trop ostensiblement, Kiarostami va par la suite l'affiner et le fondre idéalement dans des récits à la fois distanciés et bouleversants, au cours d'une décennie prodigieuse le menant de Et la vie continue... à Ten.

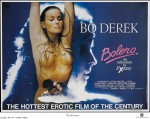

En 1990, sortait dans les salles françaises Où est la maison de mon ami ?, révélant ainsi aux spectateurs le nom d'Abbas Kiarostami. Ce que l'on ne pouvait savoir à l'époque, c'est que ce film clôturait un cycle plutôt qu'il n'en entamait un. Revoir aujourd'hui Close-up (Nema-ye Nazdik), l'opus suivant du cinéaste iranien, permet en effet de réaliser à quel point celui-ci donne au frottement entre documentaire et fiction une étonnante dimension réflexive. Ce questionnement, inauguré ici brillamment, bien que, peut-être, un peu trop ostensiblement, Kiarostami va par la suite l'affiner et le fondre idéalement dans des récits à la fois distanciés et bouleversants, au cours d'une décennie prodigieuse le menant de Et la vie continue... à Ten. Malgré quelques navets, le plat servi était particulièrement consistant. Passons rapidement, de A à R, sur A nous les garçons (de Michel Lang, une comédie avec le jeune Franck Dubosc), Apocalypse dans l'océan rouge (de John Old Jr alias Lamberto Bava, un film de monstre marin), L'arbre sous la mer (une tentative de cinéma fantastique par Philippe Muyl), L'aube rouge (de John Milius, film d'anticipation tendance propagande anti-communiste), Boléro (John Derek filmant les aventures érotiques de sa femme Bo - souvenir ému d'une affiche affolante), Brigade des mœurs (polar de Max Pecas, interdit aux moins de 18 ans), Ça n'arrive qu'à moi (de et avec Francis Perrin), Le défi du tigre (de Walter Gordon avec Mister T), Glamour (de François Merlet), Horror kid (de Fritz Kiersch d'après Stephen King), Les orgies de Caligula (série Z italienne de Frank Kramer et Laurence Webber), Rendez-vous à Broad Street (film de Peter Webb, interprété et écrit à la gloire de lui-même par Paul McCartney) et Les rues de l'enfer (avec Linda Blair, film de Danny Steinman).

Malgré quelques navets, le plat servi était particulièrement consistant. Passons rapidement, de A à R, sur A nous les garçons (de Michel Lang, une comédie avec le jeune Franck Dubosc), Apocalypse dans l'océan rouge (de John Old Jr alias Lamberto Bava, un film de monstre marin), L'arbre sous la mer (une tentative de cinéma fantastique par Philippe Muyl), L'aube rouge (de John Milius, film d'anticipation tendance propagande anti-communiste), Boléro (John Derek filmant les aventures érotiques de sa femme Bo - souvenir ému d'une affiche affolante), Brigade des mœurs (polar de Max Pecas, interdit aux moins de 18 ans), Ça n'arrive qu'à moi (de et avec Francis Perrin), Le défi du tigre (de Walter Gordon avec Mister T), Glamour (de François Merlet), Horror kid (de Fritz Kiersch d'après Stephen King), Les orgies de Caligula (série Z italienne de Frank Kramer et Laurence Webber), Rendez-vous à Broad Street (film de Peter Webb, interprété et écrit à la gloire de lui-même par Paul McCartney) et Les rues de l'enfer (avec Linda Blair, film de Danny Steinman). En ce temps-là, les néo-nazis n'avaient qu'à bien se tenir : Roger Hanin (Train d'enfer) et Gilles Béhat (Urgence) les avaient à l'œil. L'espagnol Mario Camus connaissait le succès avec ses (académiques ?) Saints innocents, chronique campagnarde des années 60. Pour Le Pape de Greenwich Village, Stuart Rosenberg, réunissait (en vain ?) un casting très huppé (Mickey Rourke, Eric Roberts, Darryl Hannah). El Norte de Gregory Nava traitait de l'émigration clandestine des Mexicains vers les States.

En ce temps-là, les néo-nazis n'avaient qu'à bien se tenir : Roger Hanin (Train d'enfer) et Gilles Béhat (Urgence) les avaient à l'œil. L'espagnol Mario Camus connaissait le succès avec ses (académiques ?) Saints innocents, chronique campagnarde des années 60. Pour Le Pape de Greenwich Village, Stuart Rosenberg, réunissait (en vain ?) un casting très huppé (Mickey Rourke, Eric Roberts, Darryl Hannah). El Norte de Gregory Nava traitait de l'émigration clandestine des Mexicains vers les States. Six mois après avoir assisté au Retour de l'inspecteur Harry, nous retrouvions Clint Eastwood, lequel déléguait (apparemment très relativement) la mise en scène de La corde raide à Richard Tuggle, pour un résultat pour le moins troublant ("Flic ou violeur ?" assenait l'inquiétante affiche de ce film peu confortable dans lequel la star rudoyait allègrement son image). Les frères Taviani, Paolo et Vittorio, alors valeurs sûres du cinéma italien proposaient leur Kaos (Contes siciliens), une suite de récits adaptés de Luigi Pirandello. Le film me glissa personnellement un peu dessus, mais il a ses défenseurs. Plus ébouriffant fut le retour de Francis Ford Coppola, après la récréation Outsiders/Rusty James : avec Cotton Club, le cinéaste déballait un nouvel objet visuel fascinant, mélange de film de gangster et de musical se terminant dans un long feu d'artifice éblouissant. Et le tour des auteurs n'est pas fini puisque Jean-Luc Godard et John Cassavetes étaient aussi au rendez-vous : Je vous salue Marie se frottait au sacré et reveillait les intégristes (petit scandale à la clé) et Love streams était une nouvelle occasion (et finalement la dernière) de voir le cinéaste américain (se) diriger (avec) Gena Rowlands (ici dans le rôle de sa sœur). Malgré leur force, ils ont été tous deux, dans ma mémoire, totalement éclipsés par quelques autres Godard et Cassavetes.

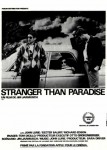

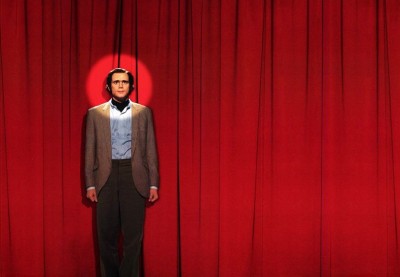

Six mois après avoir assisté au Retour de l'inspecteur Harry, nous retrouvions Clint Eastwood, lequel déléguait (apparemment très relativement) la mise en scène de La corde raide à Richard Tuggle, pour un résultat pour le moins troublant ("Flic ou violeur ?" assenait l'inquiétante affiche de ce film peu confortable dans lequel la star rudoyait allègrement son image). Les frères Taviani, Paolo et Vittorio, alors valeurs sûres du cinéma italien proposaient leur Kaos (Contes siciliens), une suite de récits adaptés de Luigi Pirandello. Le film me glissa personnellement un peu dessus, mais il a ses défenseurs. Plus ébouriffant fut le retour de Francis Ford Coppola, après la récréation Outsiders/Rusty James : avec Cotton Club, le cinéaste déballait un nouvel objet visuel fascinant, mélange de film de gangster et de musical se terminant dans un long feu d'artifice éblouissant. Et le tour des auteurs n'est pas fini puisque Jean-Luc Godard et John Cassavetes étaient aussi au rendez-vous : Je vous salue Marie se frottait au sacré et reveillait les intégristes (petit scandale à la clé) et Love streams était une nouvelle occasion (et finalement la dernière) de voir le cinéaste américain (se) diriger (avec) Gena Rowlands (ici dans le rôle de sa sœur). Malgré leur force, ils ont été tous deux, dans ma mémoire, totalement éclipsés par quelques autres Godard et Cassavetes. Finalement, ce mois de janvier n'a-t-il pas été avant tout le grand moment d'une double révélation ? La première, pleine de douceur, est celle de Jim Jarmusch, dont sortait le deuxième film, Stranger than paradise, très supérieur à un premier essai (Permanent vacation) pourtant déjà stimulant. Les images et les sons de cette déambulation à trois s'achevant en Floride, imposaient un style et allaient nous accompagner longtemps. La seconde, plus tonitruante, est celle d'un Lars Von Trier débutant dans le long-métrage, mais déjà aussi arrogant que génial. Element of crime, c'est le souvenir d'un néo-polar à l'aspect poisseux, pourrissant, et pourtant particulièrement revigorant (tous comme deux titres que j'ai omis de mentionner jusque là, James Band 069, agent secret pour obsédées sexuelles et Sexfinger ?).

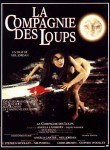

Finalement, ce mois de janvier n'a-t-il pas été avant tout le grand moment d'une double révélation ? La première, pleine de douceur, est celle de Jim Jarmusch, dont sortait le deuxième film, Stranger than paradise, très supérieur à un premier essai (Permanent vacation) pourtant déjà stimulant. Les images et les sons de cette déambulation à trois s'achevant en Floride, imposaient un style et allaient nous accompagner longtemps. La seconde, plus tonitruante, est celle d'un Lars Von Trier débutant dans le long-métrage, mais déjà aussi arrogant que génial. Element of crime, c'est le souvenir d'un néo-polar à l'aspect poisseux, pourrissant, et pourtant particulièrement revigorant (tous comme deux titres que j'ai omis de mentionner jusque là, James Band 069, agent secret pour obsédées sexuelles et Sexfinger ?). Du côté de la presse cinéma, Première (94) mettait en couverture Lanvin et Giraudeau, "ensemble pour la première fois" (pour Les spécialistes, qui allaient casser la baraque en mars) et Cinéma 85 (313), Michel Bouquet. Cinématographe (106) proposait un dossier spécial "box office" tandis que les autres se répartissaient équitablement les titres à mettre en vedette : Kaos pour Jeune Cinéma (164), La compagnie des loups pour L'Ecran Fantastique (52), Love streams pour les Cahiers du Cinéma (367), Les favoris de la lune (d'Otar Iosseliani, film sorti le mois suivant) pour Positif (287), L'été prochain pour La Revue du Cinéma (401) et Cotton Club pour Starfix (22).

Du côté de la presse cinéma, Première (94) mettait en couverture Lanvin et Giraudeau, "ensemble pour la première fois" (pour Les spécialistes, qui allaient casser la baraque en mars) et Cinéma 85 (313), Michel Bouquet. Cinématographe (106) proposait un dossier spécial "box office" tandis que les autres se répartissaient équitablement les titres à mettre en vedette : Kaos pour Jeune Cinéma (164), La compagnie des loups pour L'Ecran Fantastique (52), Love streams pour les Cahiers du Cinéma (367), Les favoris de la lune (d'Otar Iosseliani, film sorti le mois suivant) pour Positif (287), L'été prochain pour La Revue du Cinéma (401) et Cotton Club pour Starfix (22).

1980 : L'année des Cahiers démarre avec Eisentein et son inachevé Que viva Mexico. Serge Le Péron et Serge Daney font le point sur le cinéma noir américain (avec notamment un entretien avec Melvin Van Peebles). Des dossiers sont consacrés aux cinémas allemands et japonais, tandis qu'un hommage est rendu à Roland Barthes. Youssef Chahine, Samuel Fuller, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Barbet Schroeter, Rudolf Thome et Wim Wenders sont successivement mis en avant, mais la vedette de l'année est Marguerite Duras, à qui est consacrée un numéro spécial. Du côté des signatures, on découvre celle d'Olivier Assayas (en particulier avec un texte sur les effets spéciaux publié sur quatre numéros). Serge Toubiana devient co-redacteur en chef.

1980 : L'année des Cahiers démarre avec Eisentein et son inachevé Que viva Mexico. Serge Le Péron et Serge Daney font le point sur le cinéma noir américain (avec notamment un entretien avec Melvin Van Peebles). Des dossiers sont consacrés aux cinémas allemands et japonais, tandis qu'un hommage est rendu à Roland Barthes. Youssef Chahine, Samuel Fuller, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Barbet Schroeter, Rudolf Thome et Wim Wenders sont successivement mis en avant, mais la vedette de l'année est Marguerite Duras, à qui est consacrée un numéro spécial. Du côté des signatures, on découvre celle d'Olivier Assayas (en particulier avec un texte sur les effets spéciaux publié sur quatre numéros). Serge Toubiana devient co-redacteur en chef.

Quitte à choisir : Duras et le "locataire à vie" Godard ont donc droit à quatre couvertures à eux deux (et pour des films dont il n'est pas facile de croiser la route). Le film de Treilhou est singulier mais quelque peu chétif. Et Fuller, y compris avec son dernier "classique", m'a souvent intéressé mais rarement passionné. Côté Cahiers, il manque donc des renforts à Eisenstein, Fassbinder et Truffaut (Kubrick et Resnais se trouvant entre les deux feux) pour pouvoir profiter du léger tâtonnement de début d'année de Positif (et encore... autour du chef d'œuvre de Lang, il n'est pas certain que le Deville et le Pollack soient négligeables). Car pour ce qui est de la suite, à partir de mai, de Fellini à Mizoguchi, ça file sur les chapeaux de roues... Allez, pour 1980 : Avantage Positif.

Quitte à choisir : Duras et le "locataire à vie" Godard ont donc droit à quatre couvertures à eux deux (et pour des films dont il n'est pas facile de croiser la route). Le film de Treilhou est singulier mais quelque peu chétif. Et Fuller, y compris avec son dernier "classique", m'a souvent intéressé mais rarement passionné. Côté Cahiers, il manque donc des renforts à Eisenstein, Fassbinder et Truffaut (Kubrick et Resnais se trouvant entre les deux feux) pour pouvoir profiter du léger tâtonnement de début d'année de Positif (et encore... autour du chef d'œuvre de Lang, il n'est pas certain que le Deville et le Pollack soient négligeables). Car pour ce qui est de la suite, à partir de mai, de Fellini à Mizoguchi, ça file sur les chapeaux de roues... Allez, pour 1980 : Avantage Positif. Quand il aborde, de biais ou de front, la question de l'emprisonnement, tout documentaire qui se respecte doit à un moment ou à un autre travailler la notion d'espace. À côté, le beau film de la réalisatrice Stéphane Mercurio s'efforce de faire parler les femmes, les enfants, les pères et les mères de détenus dans les locaux de la maison d'accueil jouxtant la prison pour hommes de Rennes. Cette structure est avant tout un lieu de rencontres et d'échanges, à l'abri des regards pesants de la société, un lieu où l'entraide et le réconfort sont possibles, un lieu où sont facilitées les démarches administratives comme la prise de rendez-vous pour le parloir. C'est aussi un espace de transition et les témoignages recueillis, tout comme les choix de mise en scène, nous font prendre conscience de l'importance de cet état d'entre-deux. La maison d'accueil est pour ces personnes en visite, très majoritairement des femmes, l'une des étapes du passage, toujours douloureux, d'un monde à l'autre, l'un des lieux, avec la voiture ou le train permettant le trajet, où s'effectue un changement psychologique destiné à absorber, plus ou moins efficacement, le choc du face à face dans le parloir.

Quand il aborde, de biais ou de front, la question de l'emprisonnement, tout documentaire qui se respecte doit à un moment ou à un autre travailler la notion d'espace. À côté, le beau film de la réalisatrice Stéphane Mercurio s'efforce de faire parler les femmes, les enfants, les pères et les mères de détenus dans les locaux de la maison d'accueil jouxtant la prison pour hommes de Rennes. Cette structure est avant tout un lieu de rencontres et d'échanges, à l'abri des regards pesants de la société, un lieu où l'entraide et le réconfort sont possibles, un lieu où sont facilitées les démarches administratives comme la prise de rendez-vous pour le parloir. C'est aussi un espace de transition et les témoignages recueillis, tout comme les choix de mise en scène, nous font prendre conscience de l'importance de cet état d'entre-deux. La maison d'accueil est pour ces personnes en visite, très majoritairement des femmes, l'une des étapes du passage, toujours douloureux, d'un monde à l'autre, l'un des lieux, avec la voiture ou le train permettant le trajet, où s'effectue un changement psychologique destiné à absorber, plus ou moins efficacement, le choc du face à face dans le parloir.

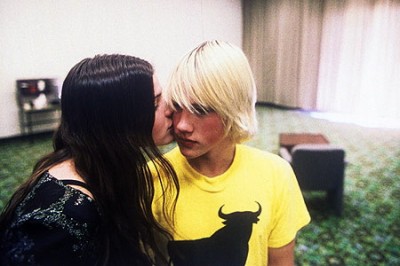

Tournage clandestin dans les rues et les caves de Téhéran, sujet inattendu (de la dfficulté et du danger de monter un groupe de rock en Iran), bel accueil cannois : une fois satisfaite la curiosité initiale provoquée par ces diverses informations, je dois dire que Les chats persans (Kasi az gorbehaye irani khabar nadareh), malgré son potentiel de chambardement, n'ont pas fait varier d'un pouce mon jugement sur Bahman Ghobadi. Je reste sur la même impression que lors de ma découverte d'Un temps pour l'ivresse des chevaux (2000) et des Chansons du pays de ma mère(2002), deux de ses quatre autres longs-métrages : s'il réalise des travaux très estimables, le cinéaste n'atteint jamais l'excellence de ses compatriotes Abbas Kiarostami, Jafar Panahi et Mohsen Makhmalbaf. La principale réserve est que chez Ghobadi la forme est souvent délaissée au profit du discours.

Tournage clandestin dans les rues et les caves de Téhéran, sujet inattendu (de la dfficulté et du danger de monter un groupe de rock en Iran), bel accueil cannois : une fois satisfaite la curiosité initiale provoquée par ces diverses informations, je dois dire que Les chats persans (Kasi az gorbehaye irani khabar nadareh), malgré son potentiel de chambardement, n'ont pas fait varier d'un pouce mon jugement sur Bahman Ghobadi. Je reste sur la même impression que lors de ma découverte d'Un temps pour l'ivresse des chevaux (2000) et des Chansons du pays de ma mère(2002), deux de ses quatre autres longs-métrages : s'il réalise des travaux très estimables, le cinéaste n'atteint jamais l'excellence de ses compatriotes Abbas Kiarostami, Jafar Panahi et Mohsen Makhmalbaf. La principale réserve est que chez Ghobadi la forme est souvent délaissée au profit du discours.